再说了,就算我能进去,我也不觉得我能改变什么,个人力量忒微小。我们公司的投影也是这个,讲了也没用。

闲话地图——各种杂七乱八(完)

Re: 闲话地图——各种杂七乱八(抗3 - 关于Google Map投影)

人不要我,即使是地理开头的职位,也是个engineer职位,要会各种编程语言,我不够格。

再说了,就算我能进去,我也不觉得我能改变什么,个人力量忒微小。我们公司的投影也是这个,讲了也没用。

再说了,就算我能进去,我也不觉得我能改变什么,个人力量忒微小。我们公司的投影也是这个,讲了也没用。

我自横刀向天笑,笑完我就去睡觉。

Re: 闲话地图——各种杂七乱八(抗3 - 关于Google Map投影)

来来来,为了不让这帖子掉得太厉害找不到,我来继续说个虱子。

这些天还在忙阿根廷。

事情是这样,继一遍又一遍跟阿根廷当地以及汽车厂商客户开会email电话等等以后,我们终于(自以为)把阿根廷IGN(Instituto Geográfico Nacional,大概是国家地理局的意思?)的要求搞清楚了,于是,数据组终于可以开始解析数据制图。

首先我们几次开会的两个重要发现是:

1,除了阿根廷,果然,智利也对地图有审查要求,而且重点检查阿根廷跟智利那片争夺地界的国界线。这种情况下,最理想的做法当然是阿根廷和智利各做一个build,但这么做的成本太高,最后我们咨询当地数据商,决定向双方机构approach的解决方案是,在争议地区不显示国界线,即是和稀泥态度了:既不从智利,也不从阿根廷。

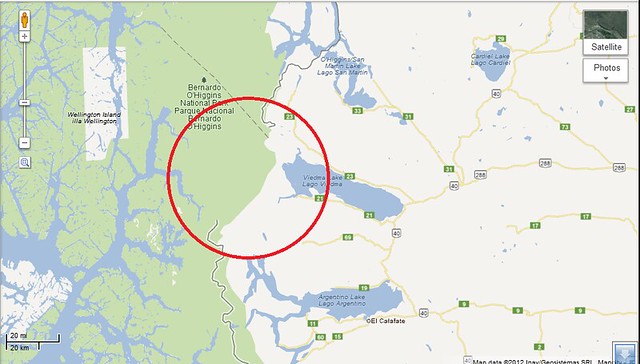

大家有兴趣的可以在google map上查一下,google map的approach也是一样的,争议处在阿根廷南部El Calafate的西北边,挨着智利的Bernadao O‘Higgins国家公园,在zoom out的level上,google map显示的是阿根廷方面的国界线,国界线倾入绿色森林区,一直zoom in,就会发现那一带的国界线消失了。

这个approach说起来是很简单的,但对于数据来说,我们必须要知道:作为国界线来说,哪一个节点开始是争议国界,哪里结束,这一段国界线的attribute必须特殊处理,这样才能让apps设置不可见开关。

2,好消息是IGN也不是铁板一块,据当地技术支持说,我们在submit我们的产品时候,如果有什么feature实在没有达到IGN要求的,可以随产品递交一个Errata,表明我们支持IGN的态度,但由于产品技术的限制,不能一一做到IGN要求。例如阿根廷要求他们所有offshore岛屿都要可见,但如果地图根本没有办法包括那些区域,可以记录在勘误表里。

我记得我当时听到这个说法的第一反应是,那我们能不能就按照常规把产品做了,然后做个细致Errata一块交了完事?

我当时在电话会上这么提出的时候,阿根廷那边的地面支持只有闷闷笑了几声,说那当然还是不行,Errata是最后的方法,怎么也得让IGN知道确实在技术上尽力了。

这些个事前讨论略过不表,于是我们开始数据解析。

解析的时候,问题来了。

有个著名的马尾岛(这个我感觉咱们历史课上提到过),西班牙语叫Islas Malvinas的,虽然阿根廷声称这片土地是阿根廷的一部分,这片岛屿,确是在英国名下,大名叫Falkland Island。

好消息是总算南美和英国是分开的两个build,至少我们在南美部分的数据不必顾及英国人的想法,把这个岛划给阿根廷就是。

坏消息却是,虽然阿根廷声称马尾岛属于他们,这个岛实际上是在英国人掌控之中,不仅阿根廷人们不能开车乘轮渡去往那里,那个岛上的路啊店名啊小镇名啊,通通都是英语的!而IGN有个非常严格必须会检查的审查条例,就是地图上所有标注,必须使用西班牙文。

所以呢,要么,我们干脆把所有有英文名字的小镇街道通通从数据里delete掉,geometry没了,label也不会有,一了百了,整个马尾岛就有个形状留在地图上,标注上马尾岛名字,表达本导航的statement是阿根廷政府持有马尾岛;

要么呢,我们把geometry留着,遇上英文名字就通通delete,这下马尾岛上有点有线,但完全无标注。

据阿根廷本地支持回答,以上两种解决办法IGN都可以接受,所以怎么做完全看我们自己。

这些requirement flexible了,我们就开始Engineer们的扯皮,负责解析数据的Dev Team表示,他们觉得所有原始数据的解析都应该保留,应该是后面的component例如显示啊或者routing之类的Dev team来filte这个英文名字;后面的component说,我们没有可以对单地区进行filter的办法,如果南美是整个build出现,我们不能针对某一个岛remove非西班牙语,要么就只能remove整个南美的非西班牙语——这个当然也不可以,这不巴西还说葡萄牙语嘛。

最后开会拍板的那天,display那边的Dev Team的人恰好没来,于是人人推诿之后,所有的担子都落到了Display team,即是前期所有数据一路保留到最后,直到显示之前,由Display team进行条件挑选,凡是阿根廷境内,遇上非西班牙语通通invisible。

这件事的经验是,attendence很重要。

(阿根廷八卦完。。。呃。。。希望如此)

这些天还在忙阿根廷。

事情是这样,继一遍又一遍跟阿根廷当地以及汽车厂商客户开会email电话等等以后,我们终于(自以为)把阿根廷IGN(Instituto Geográfico Nacional,大概是国家地理局的意思?)的要求搞清楚了,于是,数据组终于可以开始解析数据制图。

首先我们几次开会的两个重要发现是:

1,除了阿根廷,果然,智利也对地图有审查要求,而且重点检查阿根廷跟智利那片争夺地界的国界线。这种情况下,最理想的做法当然是阿根廷和智利各做一个build,但这么做的成本太高,最后我们咨询当地数据商,决定向双方机构approach的解决方案是,在争议地区不显示国界线,即是和稀泥态度了:既不从智利,也不从阿根廷。

大家有兴趣的可以在google map上查一下,google map的approach也是一样的,争议处在阿根廷南部El Calafate的西北边,挨着智利的Bernadao O‘Higgins国家公园,在zoom out的level上,google map显示的是阿根廷方面的国界线,国界线倾入绿色森林区,一直zoom in,就会发现那一带的国界线消失了。

这个approach说起来是很简单的,但对于数据来说,我们必须要知道:作为国界线来说,哪一个节点开始是争议国界,哪里结束,这一段国界线的attribute必须特殊处理,这样才能让apps设置不可见开关。

2,好消息是IGN也不是铁板一块,据当地技术支持说,我们在submit我们的产品时候,如果有什么feature实在没有达到IGN要求的,可以随产品递交一个Errata,表明我们支持IGN的态度,但由于产品技术的限制,不能一一做到IGN要求。例如阿根廷要求他们所有offshore岛屿都要可见,但如果地图根本没有办法包括那些区域,可以记录在勘误表里。

我记得我当时听到这个说法的第一反应是,那我们能不能就按照常规把产品做了,然后做个细致Errata一块交了完事?

我当时在电话会上这么提出的时候,阿根廷那边的地面支持只有闷闷笑了几声,说那当然还是不行,Errata是最后的方法,怎么也得让IGN知道确实在技术上尽力了。

这些个事前讨论略过不表,于是我们开始数据解析。

解析的时候,问题来了。

有个著名的马尾岛(这个我感觉咱们历史课上提到过),西班牙语叫Islas Malvinas的,虽然阿根廷声称这片土地是阿根廷的一部分,这片岛屿,确是在英国名下,大名叫Falkland Island。

好消息是总算南美和英国是分开的两个build,至少我们在南美部分的数据不必顾及英国人的想法,把这个岛划给阿根廷就是。

坏消息却是,虽然阿根廷声称马尾岛属于他们,这个岛实际上是在英国人掌控之中,不仅阿根廷人们不能开车乘轮渡去往那里,那个岛上的路啊店名啊小镇名啊,通通都是英语的!而IGN有个非常严格必须会检查的审查条例,就是地图上所有标注,必须使用西班牙文。

所以呢,要么,我们干脆把所有有英文名字的小镇街道通通从数据里delete掉,geometry没了,label也不会有,一了百了,整个马尾岛就有个形状留在地图上,标注上马尾岛名字,表达本导航的statement是阿根廷政府持有马尾岛;

要么呢,我们把geometry留着,遇上英文名字就通通delete,这下马尾岛上有点有线,但完全无标注。

据阿根廷本地支持回答,以上两种解决办法IGN都可以接受,所以怎么做完全看我们自己。

这些requirement flexible了,我们就开始Engineer们的扯皮,负责解析数据的Dev Team表示,他们觉得所有原始数据的解析都应该保留,应该是后面的component例如显示啊或者routing之类的Dev team来filte这个英文名字;后面的component说,我们没有可以对单地区进行filter的办法,如果南美是整个build出现,我们不能针对某一个岛remove非西班牙语,要么就只能remove整个南美的非西班牙语——这个当然也不可以,这不巴西还说葡萄牙语嘛。

最后开会拍板的那天,display那边的Dev Team的人恰好没来,于是人人推诿之后,所有的担子都落到了Display team,即是前期所有数据一路保留到最后,直到显示之前,由Display team进行条件挑选,凡是阿根廷境内,遇上非西班牙语通通invisible。

这件事的经验是,attendence很重要。

(阿根廷八卦完。。。呃。。。希望如此)

Last edited by Elysees on 2012-04-13 15:52, edited 4 times in total.

我自横刀向天笑,笑完我就去睡觉。

Re: 闲话地图——各种杂七乱八(第3页阿根廷地图八卦完)

终于看到一段我熟悉的!我们就开始Engineer们的扯皮,负责解析数据的Dev Team表示,他们觉得所有原始数据的解析都应该保留,应该是后面的component例如显示啊或者routing之类的Dev team来filte这个英文名字;后面的component说,我们没有可以对单地区进行filter的办法,如果南美是整个build出现,我们不能针对某一个岛remove非西班牙语,要么就只能remove整个南美的非西班牙语——这个当然也不可以,这不巴西还说葡萄牙语嘛。

最后开会拍板的那天,display那边的Dev Team的人恰好没来,于是人人推诿之后,所有的担子都落到了Display team,决定由他们在显示之前进行filter。

这件事的经验是,attendence很重要。

有事找我请发站内消息

Re: 闲话地图——各种杂七乱八(第3页阿根廷地图八卦完)

嘻嘻,就是说有些问题,尤其是人为制造问题,本来就是无解的,但对客户可得是先把自己折腾够了,让人理解我们实在是尽力了。对方就踏实了。

各行各业都一样嘛。

各行各业都一样嘛。

云浆未饮结成冰

Re: 闲话地图——各种杂七乱八(第3页阿根廷地图八卦完)

我有点奇怪,关于边境争议的问题,地图界没有约定俗成的解决方法么?应该会很常见吧?不仅福克兰群岛有麻烦,宝岛钓鱼岛什么的不是一样麻烦...

此喵已死,有事烧纸

Re: 闲话地图——各种杂七乱八(第3页阿根廷地图八卦完)

约定俗成的办法就是地图在哪儿出版听哪儿的,宝岛钓鱼岛在中国大陆出版的地图上当然是咱们国土的一部分。纸板地图期间不太会碰上这种出版时候需要跟两边政府同时打交道的事件,所以要好处理得多,谁印刷听谁的。Jun wrote:我有点奇怪,关于边境争议的问题,地图界没有约定俗成的解决方法么?应该会很常见吧?不仅福克兰群岛有麻烦,宝岛钓鱼岛什么的不是一样麻烦...

如今这种地球村时代,厂商想节约成本,一个compilation要在多个地方生产,所以有这个问题。整个南美地图我们只做一个版,但要分到智利和阿根廷两个地方生产(或者进口到该地出售),所以要两边满意嘛。

马尾岛这个问题其实不如智利阿根廷那么大,英国是属于欧洲build的,他们的build里面本来就不包含这个岛,南美的车也不会到那边去生产。所以听阿根廷政府的就好了。但阿根廷政府对语言特别敏感,大概也是有这个英国侵占的阴影,所以不允许其他语言出现。

说道这个,我昨天跟我们公司一个加拿大那边来的人聊天,才知道魁北克地区也是对语言非常敏感的,说非法语不能出现在路标上之类的,包括中国城也不能标中文。

我自横刀向天笑,笑完我就去睡觉。

Re: 闲话地图——各种杂七乱八(第3页,地图数据,全文完)

昨天跟个Google的旧同学吃饭,大家聊天,讲起来地图的发展趋势,他问我觉得这几年地图的趋势在哪里。我说Mobile Map吧,人差点又要说出地图转手机算是什么新东西的话(上次跟同一个人吃饭,被人问,我很想知道你们做地图的都干什么呢,地图画了那么久,所有的东西都画完了啊,我当时那叫一个悲愤交加啊,反击道,那你们google search干什么呢,search engine不是早就做出来了嘛)。

我吃完饭回来犹觉不足,把上次转的那篇说地图的文章转发给他,又加上一句:

When digital map is taking over the field, I'm afraid no one is taking cartographic skills seriously anymore. I personally think cartography is partially art, while digital map is just a tool. But in the end, engineering and technique changed/enhanced our tools hence improve our life, while art does nothing on that aspect.

一时冲动发了出去,立即意识到要被人拉黑了。

不过依然有千言万语,如鲠在喉,决定继续来写我这篇闲话(在这儿总不会被人拉黑吧)

#3,巧妇难为无米之炊?巧妇难为多米之炊?——关于数据多寡及地图技巧表现

说道地图这十年的变化,大概跟地图技巧本身没有太大关系,变化在于载体,从纸板地图,一度转成刻录在CD上的电子地图,稍后又有了server based的在线地图,这一两年,智能手机大量被使用以后,mobile地图眼下差不多是最热的地图行业之一。

当然,还有个显著变化,是地图数据的大量增加。

现在人们说起早期的地图大都充满赞叹,不在于那些地图制作多么精巧或者美轮美奂,而是在古早时候,数据本身十分难得。没有卫星,交通又不便的时代,隔了座山就是另一个世界,描述自己生活的这个世界除了一具肉身几乎别无他法。徐霞客之伟大不仅仅在于他周游各地描述风土人情,而是他本人确实有绝佳方向感,能够以图的形式数据化的记述自己走过的地方,那便是地图。

题外话一句,前几天在微博上看一个朋友说身边兼有超级路痴和人肉GPS,一个拿着地图大白天绕来绕去找不到路停车问路还出口就错;另一个在深夜来到异地,租了车看了一遍地图一次就把人带到。两个人都让她跪。方向感这个东西,我觉得一定也是build in在基因里的。不是很多女孩子声称自己怎么都找不到路,我倒是觉得我天生方向感相当不错(捂脸,真是吹牛),以前在国内去过一次的地方,不管是白天晚上,下次再去一定能自己再找到;后来到DC开车,Georgetown和Rosslyn那么古怪的地形(Jun可能有不同看法),我基本上去一遍就能自己回来。有时候跟贵人出去,他问些去过一次的餐馆,我蒙头指方向,超过80%的时间都能指对。倒是有了Nav System以后,这个功能退化得很厉害。总结一下说,工具其实弥补了大家天赋上的差别,同样的,对于某些生有天赋的人来说,好的工具也就让他们失去了自己在这方面的优势。

绕回来说,那个古早的时代,没有工具,天赋就很重要。徐霞客这样的人(以及欧洲那些早期地图的制作者),我猜测他的方向感一定是非常非常的强的,倒不是迷路不迷路的问题,而是能够记述自己走过的路,而且可以准确量化(含长度和走向)这一点十分让人钦佩。

地图说到底就是把三维的信息量化成图,到二维的纸上。(还是说我那Google同学,我说到投影的时候,他非常好奇的说,为什么要投影,地图本身就是二维的啊,然后恍然大悟道,哦,是因为要画山吗?我真是要给他跪——汗,我还真是较真)

早期的地图,最大的问题是数据来源,一套准确完善的数据几乎要靠天赐,所谓巧妇难为无米之炊,这数据,就是米。有了一套好数据,地图成品才能有保障。

而到了现代,技术日新月异,我们有了卫星,有了GPS,有了各种丈量手段,用海量来形容数据毫不为过。于是问题又成了,在ingredient满坑满谷的时候,如何取舍,如何让彼此配合共存。

通俗的说,没有原料不好做菜;可是原料很多很多的时候,同样也不好做菜。

这就说回了我前段时间转的那篇,关于去年的得奖地图。

如果数据只是一套点一套线一套面,各自为政,作图当然不至于有大问题;可是有很多套点,很多套线,很多套面,要怎么表现他们可以让彼此都能被看见,又不至于乱得一塌糊涂让观众一看就放弃,就涉及到技巧。

在纸板地图时代,读者跟地图并没有互动,读者不可能像现在这样,把某个图层关掉或者打开,自己决定透明度或者颜色等等等等,于是地图这个成品必须在地图家手上完结,技巧尤其重要。

如果地图有个主题,数据就需要取舍:哪些留哪些丢,哪些应该是重点,哪些应该是背景,这些都是成图之前就要计划的事情。

这些决定了,便可根据重点不同决定图例(颜色,style,粗细),这很多都涉及一些比较普适的心理学:红色给人的感觉大都是热,alert,明黄色也一般是alert,这两个颜色是最常用来表示成图重点的,属于一眼就能看到不会被其他颜色压倒的色系;绿色蓝色给人的感觉是安静,米色大多是背景色。所以警报图大都用红色和黄色标明危险区域,绿色蓝色来覆盖安全区,灰色或者土黄色做地图。

当然,如果背景色是黑色,白色便是最好的抓人眼球的颜色(例如著名的国家地理的那幅The world at night)。

另外地图既然作为现实世界的二维表现,当然在表现物理数据的时候会尽量接近现实世界实物的颜色:蓝色表示海洋,土色表示沙漠,绿色表示森林,这些比较直观的relation可以让读者把地图跟现实世界联系在一起;还有一些稍微抽象点的表现,例如在高度图上,比较常用的渐变色有, 从低海拔到高海拔,由浅蓝色开始,进入浅绿,深绿,土黄,褐黄,然后白色;表现的是从海平面(低海拔),草地(平原),森林(渐高),树木线终结(timberline,意指一定海拔之下树木不再生长),雪山尖(高海拔), etc. etc,也有用色谱表现高度差别的,大概也有地形高度不同光谱会有差别的缘故(例如紫外线特别强的地方,例如高山上,大都是紫蓝色花居多)。

一副好的地图,看起来简单,往往集结了地图家非常多的心血和思考,其实是非常值得细细阅读的。

另外就是点线面的style,这个之前在讲那个Imus地图的时候说过一次,怎么选择style可以让多层信息都可见,这个一直是纸板地图的大难题,半透明的图层只能用一次,在那之上如果还有别的信息,就得靠不同style,例如一层polygon可以用不同深浅的灰做成阴影体现三维地形,上面再一层透明颜色图层表示植被情况,再上面一层用空心各种花色网点表示其他信息,这些都是现在很常见,从前却经过各种苦思试验的手法。一定还有人记得从前的contour map,用一个个标记高度的闭合高度圈来表示elevation的,这样的图已经不太常见了,只有在需要精确高度值的field work的时候依然还在用。

现在的图形软件把一起都变得容易,一个contour数据输进去,软件自动根据光影效果做hillshade,然后一层层覆盖上去,一个一个换色带换style看效果,不过是几分钟的事情,当然已经是前人种树后人乘凉。

顺便说说从纸板地图到digital map的大变革:前面说到,地图这些年的变化,是载体的变化。这个载体的变化是物理方面的,最直接的结果是,地图在展现在读者面前的时候不再是成品。每个人可以根据自己的需要取消不必要的图层,放大或者缩小到自己需要的区域;不同的人看到的,甚至同一个人在不同时间看到的,都是不一样的地图。——Google Map这一类的地图主要的灵活性是允许读者关掉或者开放某些图层,可以自由zoom in/out或者pan;有些更小区域的地图甚至还允许读者自己选择图层的legend,灵活性更加的大。

因为这个灵活性,做地图的人需要考虑的难点大概是完全不一样的。

但是无论如何,数据以及如何解析数据,依然是这项成品背后的最重要的一个部分。

举个例子来说明一下。

先声明下,虽然这篇闲话里老拿Google Map举例,但我真的真的不是对google map有神马意见,他们真的是革新性的创造伟大的在线地图,我只是拿他们举个例子而已,罪过罪过。

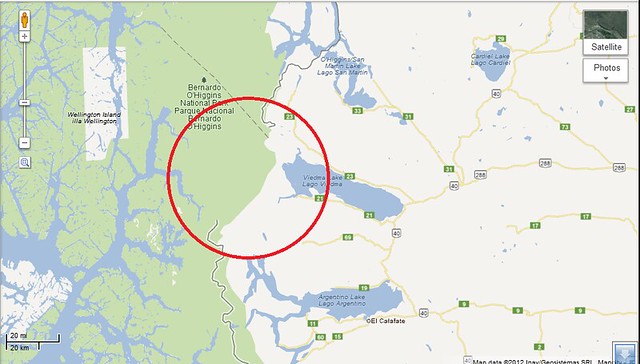

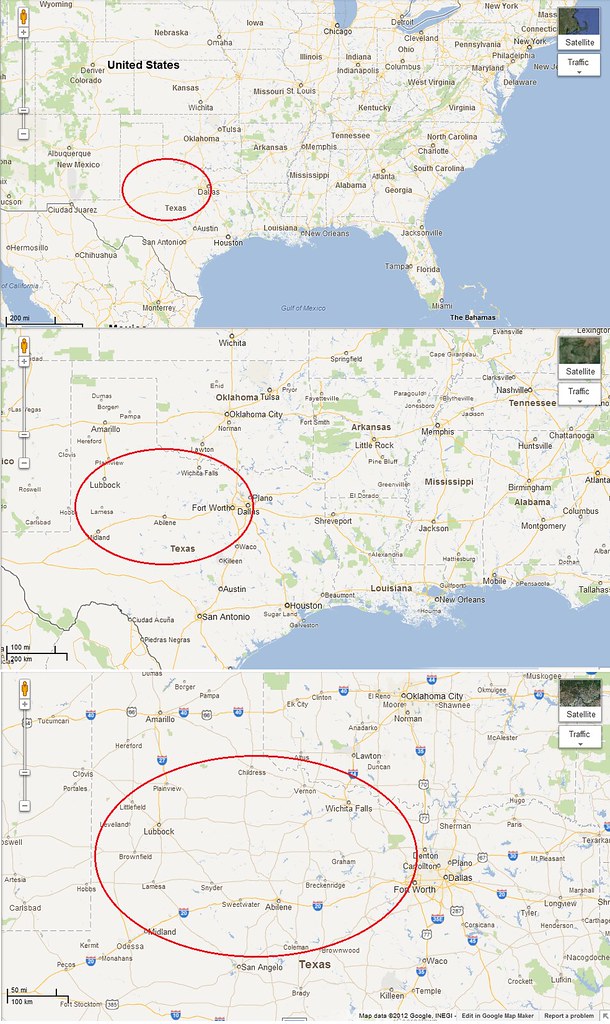

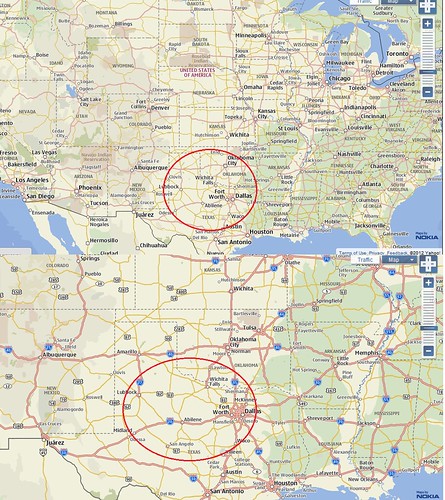

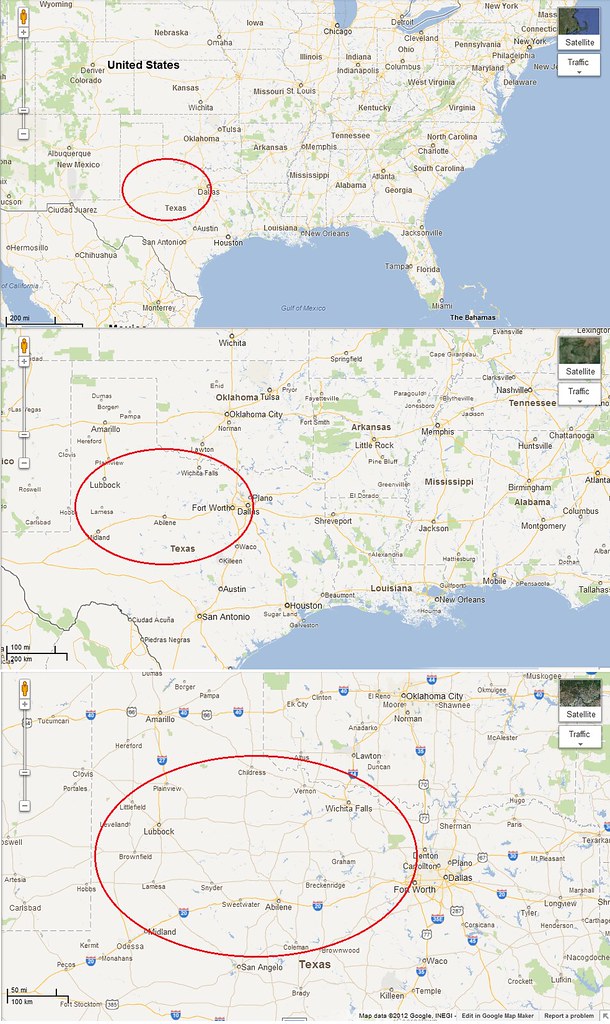

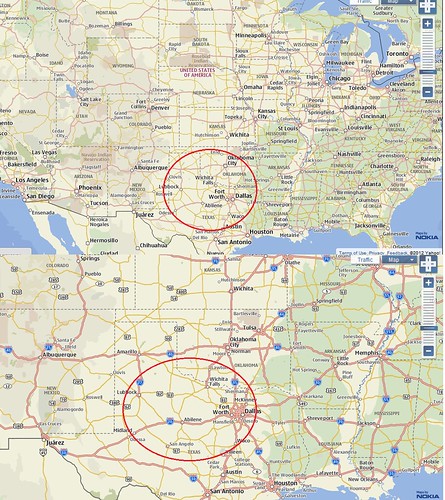

下面比较的是Yahoo Maps(实际上是Nokia Map)和Google Maps在类似zoom上面的Road Network(路网?)——Google Maps的三个zoom是出现Road Network以后第一第二和第三个zoom,Nokia Maps则是出现Road Network以后的第一和第二个zoom。

这两个图比较,style不论,我的vote给Nokia Map。

乍一看,区别似乎只 是路网密度的不同,但我的理解是作图的两个人(或者说组图的两个组)对数据和zoom整个有理解上的差别。

为什么这么说呢,我的个人理解(当然大家会有不同意见,我只是说说我的个人理解):digital map(online, mobile, etc. etc.)的zoom in/zoom out实际上模仿的是同一个地图的不同scale,或者是从缩略图到详细图,或者是同一个人在看同一副地图由远到近的过程。

那么,从大比例尺到小比例尺的过程,是一个从粗略图到细节图的过程,可以这么说,看一副图,从远到近,信息可以越来越多越来越细,但具体feature的nature不应该改变。

作为Road Network,connectivity是一个很重要的属性,我可以接受zoom out以后一些不重要的路被忽略掉(例如local road可以关闭显示),或者路的具体细节被略化(例如九曲十八弯的路被smooth),但我个人不能接受Network忽然从断开变成相连或者反过来。

路网在任何地方任何一个Zoom,只要实际生活中相连,地图上都应该保证一个enclosed network,Nokia在这一点上保证了,Google则没有。

从上面的例子上说,在大比例尺上看Google Map,会有个impression是Wichita Falls和Lubbock之间(红圈之内)是不相通的,只有zoom in以后才能看出来这两个地方其实是可以走通的。

我个人的猜测,Google Maps在做大比例尺地图的时候,仅仅考虑了Freeway(概念上叫做controlled access road),认为显示freeway就表示了最重要的路;而Nokia用以决定显示与否的,则是地图数据界比较通用的一个概念,Functional Road Class (the Importance of the roads, mostly freeway, but not necessary),这个概念有一个比较重要的属性,是同一级重要性以及之上,组成一个connected,enclosed road network。

这两套图的根本区别,在于display rule和数据理解上的偏差。

当然每个人都有不同意见,同样有人可以argue说,在zoom in和zoom out的过程中,湖泊,森林可以因为面积大小而出现/消失;非freeway的消失出现也可以按这个原则来。

而我的理解则是,那完全要看你怎么解释和展示数据。freeway和路的宽度并不一定有关系,说到底,在大比例尺显示freeway,就是认为它们比较重要;而我的理解是,路如人体血脉,关键作用在于连接点与点,作为概略图,至少应该显示点与点之间联系的主要路网,可以通过选择不同legend来表达freeway与非freeway,但整个关闭非freeway造成断裂路网,至少在我看来,这是制图上不可原谅的错误。

回想一下,在没有online map的时代,我们买整本的美国交通地图,第一张图就是全美的主要路网,这个路网,是不会也不应该有断裂出现的,这大概是地图家作图和非地图家作图,本质上的区别。

结束语

其实写了这么多闲话,都是我的个人想法,并不一定都正确,不过是供大家消遣。

用两件事来结语,

第一是我十数年前大学上地图课,地图老师说:一个地图,一定要标明标题,比例尺,方向,投影,和source,没有这些信息,地图上的信息就没有办法还原到真实世界,那就只能算是示意图,不是地图。我在美国上Graduate School做Geography101当TA的时候,跟我的学生讲这个道理,并且根据这个原则给他们做的图打分,因为太多人缺东少西,给我扣掉很多分,而别的TA都放过了,于是学生们集体抗议,把我换掉了。从此以后我都没能再做101的TA。

第二是大约十年前我刚刚入行,第二份工作遇上的supervisor出自Clark大学的地理系。这个姑娘,是对我之后从业有非常重要影响的人,应该说,我对地图的严肃态度,很多从她身上而来。她稍后离开我们公司去马里兰大学读PhD,再后来在VA一个County Office继续做online地图。我2010年回去DC稍后曾经被她面试过,又有跟她继续工作的机会。最后因为家庭原因放弃了回CA,我个人觉得非常遗憾。

她初到我原来的公司,整个公司只她一个geography出身,她凭一己之力教育了我们整个公司的Engineers,到她走的时候,我们公司其他组的人,都不再犯拿Lat/long直接算距离的错误,对UTM和State Plane也都有些基本概念,给我们这些后来做图的人奠定了非常好的基础,我在跟别的civil engineer讲噪音影响的时候,讲到投影都很能被理解。

又是一起前人种树后人乘凉。

说回最初,我工作时候第一次做图投影选得很不好,她花了半个多小时来解释她的理解。我半勉强的接受了,她离开的时候对我说,You don't have to agree with me, you can stick to your own choice. But I believe you will understand later in your career, and come to agree with me.

(完)

我吃完饭回来犹觉不足,把上次转的那篇说地图的文章转发给他,又加上一句:

When digital map is taking over the field, I'm afraid no one is taking cartographic skills seriously anymore. I personally think cartography is partially art, while digital map is just a tool. But in the end, engineering and technique changed/enhanced our tools hence improve our life, while art does nothing on that aspect.

一时冲动发了出去,立即意识到要被人拉黑了。

不过依然有千言万语,如鲠在喉,决定继续来写我这篇闲话(在这儿总不会被人拉黑吧)

#3,巧妇难为无米之炊?巧妇难为多米之炊?——关于数据多寡及地图技巧表现

说道地图这十年的变化,大概跟地图技巧本身没有太大关系,变化在于载体,从纸板地图,一度转成刻录在CD上的电子地图,稍后又有了server based的在线地图,这一两年,智能手机大量被使用以后,mobile地图眼下差不多是最热的地图行业之一。

当然,还有个显著变化,是地图数据的大量增加。

现在人们说起早期的地图大都充满赞叹,不在于那些地图制作多么精巧或者美轮美奂,而是在古早时候,数据本身十分难得。没有卫星,交通又不便的时代,隔了座山就是另一个世界,描述自己生活的这个世界除了一具肉身几乎别无他法。徐霞客之伟大不仅仅在于他周游各地描述风土人情,而是他本人确实有绝佳方向感,能够以图的形式数据化的记述自己走过的地方,那便是地图。

题外话一句,前几天在微博上看一个朋友说身边兼有超级路痴和人肉GPS,一个拿着地图大白天绕来绕去找不到路停车问路还出口就错;另一个在深夜来到异地,租了车看了一遍地图一次就把人带到。两个人都让她跪。方向感这个东西,我觉得一定也是build in在基因里的。不是很多女孩子声称自己怎么都找不到路,我倒是觉得我天生方向感相当不错(捂脸,真是吹牛),以前在国内去过一次的地方,不管是白天晚上,下次再去一定能自己再找到;后来到DC开车,Georgetown和Rosslyn那么古怪的地形(Jun可能有不同看法),我基本上去一遍就能自己回来。有时候跟贵人出去,他问些去过一次的餐馆,我蒙头指方向,超过80%的时间都能指对。倒是有了Nav System以后,这个功能退化得很厉害。总结一下说,工具其实弥补了大家天赋上的差别,同样的,对于某些生有天赋的人来说,好的工具也就让他们失去了自己在这方面的优势。

绕回来说,那个古早的时代,没有工具,天赋就很重要。徐霞客这样的人(以及欧洲那些早期地图的制作者),我猜测他的方向感一定是非常非常的强的,倒不是迷路不迷路的问题,而是能够记述自己走过的路,而且可以准确量化(含长度和走向)这一点十分让人钦佩。

地图说到底就是把三维的信息量化成图,到二维的纸上。(还是说我那Google同学,我说到投影的时候,他非常好奇的说,为什么要投影,地图本身就是二维的啊,然后恍然大悟道,哦,是因为要画山吗?我真是要给他跪——汗,我还真是较真)

早期的地图,最大的问题是数据来源,一套准确完善的数据几乎要靠天赐,所谓巧妇难为无米之炊,这数据,就是米。有了一套好数据,地图成品才能有保障。

而到了现代,技术日新月异,我们有了卫星,有了GPS,有了各种丈量手段,用海量来形容数据毫不为过。于是问题又成了,在ingredient满坑满谷的时候,如何取舍,如何让彼此配合共存。

通俗的说,没有原料不好做菜;可是原料很多很多的时候,同样也不好做菜。

这就说回了我前段时间转的那篇,关于去年的得奖地图。

如果数据只是一套点一套线一套面,各自为政,作图当然不至于有大问题;可是有很多套点,很多套线,很多套面,要怎么表现他们可以让彼此都能被看见,又不至于乱得一塌糊涂让观众一看就放弃,就涉及到技巧。

在纸板地图时代,读者跟地图并没有互动,读者不可能像现在这样,把某个图层关掉或者打开,自己决定透明度或者颜色等等等等,于是地图这个成品必须在地图家手上完结,技巧尤其重要。

如果地图有个主题,数据就需要取舍:哪些留哪些丢,哪些应该是重点,哪些应该是背景,这些都是成图之前就要计划的事情。

这些决定了,便可根据重点不同决定图例(颜色,style,粗细),这很多都涉及一些比较普适的心理学:红色给人的感觉大都是热,alert,明黄色也一般是alert,这两个颜色是最常用来表示成图重点的,属于一眼就能看到不会被其他颜色压倒的色系;绿色蓝色给人的感觉是安静,米色大多是背景色。所以警报图大都用红色和黄色标明危险区域,绿色蓝色来覆盖安全区,灰色或者土黄色做地图。

当然,如果背景色是黑色,白色便是最好的抓人眼球的颜色(例如著名的国家地理的那幅The world at night)。

另外地图既然作为现实世界的二维表现,当然在表现物理数据的时候会尽量接近现实世界实物的颜色:蓝色表示海洋,土色表示沙漠,绿色表示森林,这些比较直观的relation可以让读者把地图跟现实世界联系在一起;还有一些稍微抽象点的表现,例如在高度图上,比较常用的渐变色有, 从低海拔到高海拔,由浅蓝色开始,进入浅绿,深绿,土黄,褐黄,然后白色;表现的是从海平面(低海拔),草地(平原),森林(渐高),树木线终结(timberline,意指一定海拔之下树木不再生长),雪山尖(高海拔), etc. etc,也有用色谱表现高度差别的,大概也有地形高度不同光谱会有差别的缘故(例如紫外线特别强的地方,例如高山上,大都是紫蓝色花居多)。

一副好的地图,看起来简单,往往集结了地图家非常多的心血和思考,其实是非常值得细细阅读的。

另外就是点线面的style,这个之前在讲那个Imus地图的时候说过一次,怎么选择style可以让多层信息都可见,这个一直是纸板地图的大难题,半透明的图层只能用一次,在那之上如果还有别的信息,就得靠不同style,例如一层polygon可以用不同深浅的灰做成阴影体现三维地形,上面再一层透明颜色图层表示植被情况,再上面一层用空心各种花色网点表示其他信息,这些都是现在很常见,从前却经过各种苦思试验的手法。一定还有人记得从前的contour map,用一个个标记高度的闭合高度圈来表示elevation的,这样的图已经不太常见了,只有在需要精确高度值的field work的时候依然还在用。

现在的图形软件把一起都变得容易,一个contour数据输进去,软件自动根据光影效果做hillshade,然后一层层覆盖上去,一个一个换色带换style看效果,不过是几分钟的事情,当然已经是前人种树后人乘凉。

顺便说说从纸板地图到digital map的大变革:前面说到,地图这些年的变化,是载体的变化。这个载体的变化是物理方面的,最直接的结果是,地图在展现在读者面前的时候不再是成品。每个人可以根据自己的需要取消不必要的图层,放大或者缩小到自己需要的区域;不同的人看到的,甚至同一个人在不同时间看到的,都是不一样的地图。——Google Map这一类的地图主要的灵活性是允许读者关掉或者开放某些图层,可以自由zoom in/out或者pan;有些更小区域的地图甚至还允许读者自己选择图层的legend,灵活性更加的大。

因为这个灵活性,做地图的人需要考虑的难点大概是完全不一样的。

但是无论如何,数据以及如何解析数据,依然是这项成品背后的最重要的一个部分。

举个例子来说明一下。

先声明下,虽然这篇闲话里老拿Google Map举例,但我真的真的不是对google map有神马意见,他们真的是革新性的创造伟大的在线地图,我只是拿他们举个例子而已,罪过罪过。

下面比较的是Yahoo Maps(实际上是Nokia Map)和Google Maps在类似zoom上面的Road Network(路网?)——Google Maps的三个zoom是出现Road Network以后第一第二和第三个zoom,Nokia Maps则是出现Road Network以后的第一和第二个zoom。

这两个图比较,style不论,我的vote给Nokia Map。

乍一看,区别似乎只 是路网密度的不同,但我的理解是作图的两个人(或者说组图的两个组)对数据和zoom整个有理解上的差别。

为什么这么说呢,我的个人理解(当然大家会有不同意见,我只是说说我的个人理解):digital map(online, mobile, etc. etc.)的zoom in/zoom out实际上模仿的是同一个地图的不同scale,或者是从缩略图到详细图,或者是同一个人在看同一副地图由远到近的过程。

那么,从大比例尺到小比例尺的过程,是一个从粗略图到细节图的过程,可以这么说,看一副图,从远到近,信息可以越来越多越来越细,但具体feature的nature不应该改变。

作为Road Network,connectivity是一个很重要的属性,我可以接受zoom out以后一些不重要的路被忽略掉(例如local road可以关闭显示),或者路的具体细节被略化(例如九曲十八弯的路被smooth),但我个人不能接受Network忽然从断开变成相连或者反过来。

路网在任何地方任何一个Zoom,只要实际生活中相连,地图上都应该保证一个enclosed network,Nokia在这一点上保证了,Google则没有。

从上面的例子上说,在大比例尺上看Google Map,会有个impression是Wichita Falls和Lubbock之间(红圈之内)是不相通的,只有zoom in以后才能看出来这两个地方其实是可以走通的。

我个人的猜测,Google Maps在做大比例尺地图的时候,仅仅考虑了Freeway(概念上叫做controlled access road),认为显示freeway就表示了最重要的路;而Nokia用以决定显示与否的,则是地图数据界比较通用的一个概念,Functional Road Class (the Importance of the roads, mostly freeway, but not necessary),这个概念有一个比较重要的属性,是同一级重要性以及之上,组成一个connected,enclosed road network。

这两套图的根本区别,在于display rule和数据理解上的偏差。

当然每个人都有不同意见,同样有人可以argue说,在zoom in和zoom out的过程中,湖泊,森林可以因为面积大小而出现/消失;非freeway的消失出现也可以按这个原则来。

而我的理解则是,那完全要看你怎么解释和展示数据。freeway和路的宽度并不一定有关系,说到底,在大比例尺显示freeway,就是认为它们比较重要;而我的理解是,路如人体血脉,关键作用在于连接点与点,作为概略图,至少应该显示点与点之间联系的主要路网,可以通过选择不同legend来表达freeway与非freeway,但整个关闭非freeway造成断裂路网,至少在我看来,这是制图上不可原谅的错误。

回想一下,在没有online map的时代,我们买整本的美国交通地图,第一张图就是全美的主要路网,这个路网,是不会也不应该有断裂出现的,这大概是地图家作图和非地图家作图,本质上的区别。

结束语

其实写了这么多闲话,都是我的个人想法,并不一定都正确,不过是供大家消遣。

用两件事来结语,

第一是我十数年前大学上地图课,地图老师说:一个地图,一定要标明标题,比例尺,方向,投影,和source,没有这些信息,地图上的信息就没有办法还原到真实世界,那就只能算是示意图,不是地图。我在美国上Graduate School做Geography101当TA的时候,跟我的学生讲这个道理,并且根据这个原则给他们做的图打分,因为太多人缺东少西,给我扣掉很多分,而别的TA都放过了,于是学生们集体抗议,把我换掉了。从此以后我都没能再做101的TA。

第二是大约十年前我刚刚入行,第二份工作遇上的supervisor出自Clark大学的地理系。这个姑娘,是对我之后从业有非常重要影响的人,应该说,我对地图的严肃态度,很多从她身上而来。她稍后离开我们公司去马里兰大学读PhD,再后来在VA一个County Office继续做online地图。我2010年回去DC稍后曾经被她面试过,又有跟她继续工作的机会。最后因为家庭原因放弃了回CA,我个人觉得非常遗憾。

她初到我原来的公司,整个公司只她一个geography出身,她凭一己之力教育了我们整个公司的Engineers,到她走的时候,我们公司其他组的人,都不再犯拿Lat/long直接算距离的错误,对UTM和State Plane也都有些基本概念,给我们这些后来做图的人奠定了非常好的基础,我在跟别的civil engineer讲噪音影响的时候,讲到投影都很能被理解。

又是一起前人种树后人乘凉。

说回最初,我工作时候第一次做图投影选得很不好,她花了半个多小时来解释她的理解。我半勉强的接受了,她离开的时候对我说,You don't have to agree with me, you can stick to your own choice. But I believe you will understand later in your career, and come to agree with me.

(完)

Last edited by Elysees on 2012-05-10 22:38, edited 10 times in total.

我自横刀向天笑,笑完我就去睡觉。

Re: 闲话地图——各种杂七乱八(第3页,地图数据及技巧表现TBC)

小E别生气,有些geeks就算见到达芬奇本人也会鼻孔朝天的说:你会编程吗?

Re: 闲话地图——各种杂七乱八(第3页,地图数据及技巧表现TBC)

方向感绝对是天生的,开车从公司回家走了成百上千次也会迷路的人说。

Re: 闲话地图——各种杂七乱八(第3页,地图数据及技巧表现TBC)

全部写完了,再有什么花絮以后再补充给小k和Jun写言情大片吧,哈哈。

再有就是我的google同学不是攻击性的意思(我觉得他不是吧),他大概就是真的觉得地图没什么技术性,可能跟算法啊什么的比起来确实也不算技术。

再有就是我的google同学不是攻击性的意思(我觉得他不是吧),他大概就是真的觉得地图没什么技术性,可能跟算法啊什么的比起来确实也不算技术。

我自横刀向天笑,笑完我就去睡觉。

Re: 闲话地图——各种杂七乱八(完)

我也觉得自己是人肉GPS,即使堵车的时候随便乱钻也一般能绕对,不过碰到DC和Jersey City有些曲了拐弯的路还是会绕丢的。最强的是前iphone时代在佛罗伦萨没图自己一个人乱转还绕回了集合地。我感觉好像走的时候有种自己是游戏里的点,然后在迷宫里走,大致是会有个立体的图构架出来。但是我不知道小e有没有这种感觉,初到一地的时候,道路图在印象里是立体的,就是看到什么怎么拐的概念,没有大图。久了之后,就有个二维的线路图在脑子里,东南西北也能标了。

像徐霞客这种距离都能搞定的,实在是太强了。

Re: 闲话地图——各种杂七乱八(完)

现在是Nokia Map了,Nokia收购了NAVTEQ,NAVTEQ是非常老牌的地理数据公司,在这方面当然是比较强的。tiffany wrote:

好看,扭头去找yahoo map的手机app

其实我一直觉得Yahoo Maps比Google Map好(跟我身为yahoo家属毫无关系哈),就是一直认为它们的数据比较好,Yahoo一直是用的NAVTEQ数据,Google在有它们的数据之前用的是TeleAtlas的数据,NAVTEQ的数据质量本身要高于TeleAtlas(当然也贵些),Google是TeleAtlas的头号客户,自从它们有了自己的数据,然后Ford的车载也从TA改NT,TeleAtlas(现在是TomTom)元气大伤啊。

过奖过奖,多谢多谢。笑嘻嘻 wrote:好看好看。讲的这么深入浅出外行都能看得津津有味太不容易了。

我要给技术支持propose一个行业虱子的总结帖,把我这个也算上,还有小白的切脑片帖子——啊,我已经看到TBBT的Amy的部分了,我倒挺喜欢她的,据说演员有个Neurology的PhD。

我就是有个感觉,走路的时候大概脑子里能知道我要去的那个地方在哪里,自然就走到了,很难形容。譬如在路口贵人问我怎么走,我会下意识的说,好像是这条路左转,就是心里感觉那个地方在左边。camellia wrote:真好看啊。

我也觉得自己是人肉GPS,即使堵车的时候随便乱钻也一般能绕对,不过碰到DC和Jersey City有些曲了拐弯的路还是会绕丢的。最强的是前iphone时代在佛罗伦萨没图自己一个人乱转还绕回了集合地。我感觉好像走的时候有种自己是游戏里的点,然后在迷宫里走,大致是会有个立体的图构架出来。但是我不知道小e有没有这种感觉,初到一地的时候,道路图在印象里是立体的,就是看到什么怎么拐的概念,没有大图。久了之后,就有个二维的线路图在脑子里,东南西北也能标了。

像徐霞客这种距离都能搞定的,实在是太强了。

我自横刀向天笑,笑完我就去睡觉。

Re: 闲话地图——各种杂七乱八(完)

这种感觉我也有,就是不太靠得住

话说,这个nokia map靠手机定位就不如google准确,而且实时traffic貌似做得很奇怪。我还没有看懂到底咋回事儿,都是灰扑扑的。

话说,这个nokia map靠手机定位就不如google准确,而且实时traffic貌似做得很奇怪。我还没有看懂到底咋回事儿,都是灰扑扑的。

乡音无改鬓毛衰

Re: 闲话地图——各种杂七乱八(完)

我给白博说的,自己也去下了一个Nokia的手机地图app,第一个感觉就是UI太不好了,没法用触摸屏放大缩小,必须用+,-号的键,另外就是临近POI的图标大小没有随着地图放缩变化,到地图比例尺放大以后图就很难看。

Nokia缺乏好程序员啊。

traffic的cartography是个难题,我自己最近其实也老在想这个事儿,不知道怎样才能漂亮醒目又不盖basemap的展示出来。

Nokia缺乏好程序员啊。

traffic的cartography是个难题,我自己最近其实也老在想这个事儿,不知道怎样才能漂亮醒目又不盖basemap的展示出来。

我自横刀向天笑,笑完我就去睡觉。

Re: 闲话地图——各种杂七乱八(完)

有色但透明的字体?Elysees wrote:traffic的cartography是个难题,我自己最近其实也老在想这个事儿,不知道怎样才能漂亮醒目又不盖basemap的展示出来。

此喵已死,有事烧纸

Re: 闲话地图——各种杂七乱八(完)

呃,比较难,traffic是沿着主干道来的,数据就是矢量数据,基本上盖过所有主干道的一条线,现在通用的办法是红色表示jam,黄色medium flow,然后绿色是smooth flow,但第一比较概括,第二无论透明与否,都盖过了那天路本来的颜色,图很乱。

今年CES我看到Audi的车载导航,第一个感觉就是地图乱得一塌糊涂,就是因为他们traffic的颜色太重太粗了,但其实目前大家也都这么干。

导航地图什么的,前段时间apple搞了个专利,是简略掉路边所有不主要的路,只把主要的route显示出来。我对他们即将出来的地图真是蛮好奇的。

今年CES我看到Audi的车载导航,第一个感觉就是地图乱得一塌糊涂,就是因为他们traffic的颜色太重太粗了,但其实目前大家也都这么干。

导航地图什么的,前段时间apple搞了个专利,是简略掉路边所有不主要的路,只把主要的route显示出来。我对他们即将出来的地图真是蛮好奇的。

我自横刀向天笑,笑完我就去睡觉。

Re: 闲话地图——各种杂七乱八(完)

嗯,满哈吞通常是红黑相见的颜色,跟蛇似的。

其实图标颜色问题属于专业虱子,我等用户虱子其实是它信息有延迟,出门儿查还绿着呢,开到了就红了....

其实图标颜色问题属于专业虱子,我等用户虱子其实是它信息有延迟,出门儿查还绿着呢,开到了就红了....

乡音无改鬓毛衰

Re: 闲话地图——各种杂七乱八(完)

呃,白博说这个应该正说明了它的信息是实时的,traffic这个数据本来就是瞬息变化的,你出门的时候查是畅通,10分钟以后堵塞,完全是正常的哎。

还有一种可用的是历史交通数据了,就是用过去3-5年的交通信息来推断某时段某路段的时速,那个大都被用来做ETA.

比较有用的一款交通app叫Waze,那个是用户实时播报的,还有哪里有警察的警告,推荐大家下来玩。不过这个app的数据是免费数据,地图质量差些,但用户参与很多,是个很cute的导航/地图app。

还有一种可用的是历史交通数据了,就是用过去3-5年的交通信息来推断某时段某路段的时速,那个大都被用来做ETA.

比较有用的一款交通app叫Waze,那个是用户实时播报的,还有哪里有警察的警告,推荐大家下来玩。不过这个app的数据是免费数据,地图质量差些,但用户参与很多,是个很cute的导航/地图app。

我自横刀向天笑,笑完我就去睡觉。

Re: 闲话地图——各种杂七乱八(抗3 - 关于Google Map投影)

Elysees wrote:我没有在google map工作,不知道他们的距离是怎么算出来的,如果是根据这个web mecator算出来的(这是最简单的办法),那么肯定是错的。还有几种其他可能:1,距离是他们路测出来的,每一个road segment有attribute包含路测出来的长度信息,那么这样算出来的距离会比较真实值;2,距离是后台用另一种投影算出来的(这个我觉得不太可能),如果那个投影选得是距离优先的,算出来的也会比较接近真实值。笑嘻嘻 wrote:那比如我用google map算一个纵穿美国的行车路线,他给的计算距离是对的还是错的?他们现在那个计算距离时间是按照象素的吗?

但是要note的是,无论怎样的投影,都不能算出来完全正确的路线长度,因为我们要开的公路不是smooth的面,桥有起伏路有起伏,而这个起伏是不能模型化的(至少目前还没有),所以只能说是哪种更接近真实值吧。如果是我说的可能1,那么就基本可以说是真实值了,误差只会路线中是非整段road segment算出来的部分。

小美问的是GPS还是handheld navigation unit?GPS只是个定位系统,只能告诉你所在的位置,这个也要看什么商家。早年我用过的trimble专业的那些,给的是xy是UTM coordinates以及WGS1984的经纬度,误差当然也有,但比Web Mecator要强多了。dropby wrote:我好奇地说,那么GPS呢?

30公里左右的距离,Google map给的时间和我的GPS给的时间大概有5分钟的误差。我还一直以为是Google map比较聪明,计算进了交通堵塞的时间。

交通堵塞是有被考虑进去的,那个是另外的数据,traffic data ,是根据实时播报的traffic flow的速度来算你的ETA。

我要更正一下我2月23号的这个回答,嗯,补充一下,如果有人还感兴趣的话。

我最近正好跟我们Routing组有不少关于ETA的讨论, 其中就说道了路段距离怎么计算的过程。在我们公司的app里面,web mecator唯一的作用就是用来显示地图,不会用来计算。所有的路段距离是按一般的立体几何的办法算出来的。就是把一段路按节点break成一段段的线段,每个线段按照经纬度来计算球面位置,然后使用该地的两个球面直径,通过sin,cos等等,就是纯粹的立体几何的算法,然后把所有的线段总长加起来就是路段长。我依然不知道Google怎么算的,不过我琢磨也差不多吧。

另外ETA的计算也不光是简单的距离除以速度了,还要考虑Turn cost(例如在红绿等的时间,大转弯的速度变化等等),所以各个公司的ETA算出来都会有差别的。

另外就算有实时traffic,也不是覆盖整个路网的,只是比较重要的路才有,一般的路的速度都是按speed limit算出来的,基本要先假设人们按照posted speed limit开车,酱。

我自横刀向天笑,笑完我就去睡觉。

Re: 闲话地图——各种杂七乱八(完)

我刚才用google map的时候发现google map做过改动了。一个是颜色有变化,还有一个就是zoom out的时候小路没有缺失而是变细密了。我很记得小E这篇文章里曾经提到的关于google map的这个缺点,特意把这篇文踢出来告知小E。不过你们专业人士也许早就知道了。

Re: 闲话地图——各种杂七乱八(完)

没有,你zoom到Oklahoma City附近看Amarillo到Lubbock,Lubbock以后就断了(就是我上面截图的地方)。可见还是一个zoom只画高速。美加接的地方还是乱七八糟的线。可以看看Bing Map对比一下。niuniu wrote:我刚才用google map的时候发现google map做过改动了。一个是颜色有变化,还有一个就是zoom out的时候小路没有缺失而是变细密了。我很记得小E这篇文章里曾经提到的关于google map的这个缺点,特意把这篇文踢出来告知小E。不过你们专业人士也许早就知道了。

我自横刀向天笑,笑完我就去睡觉。