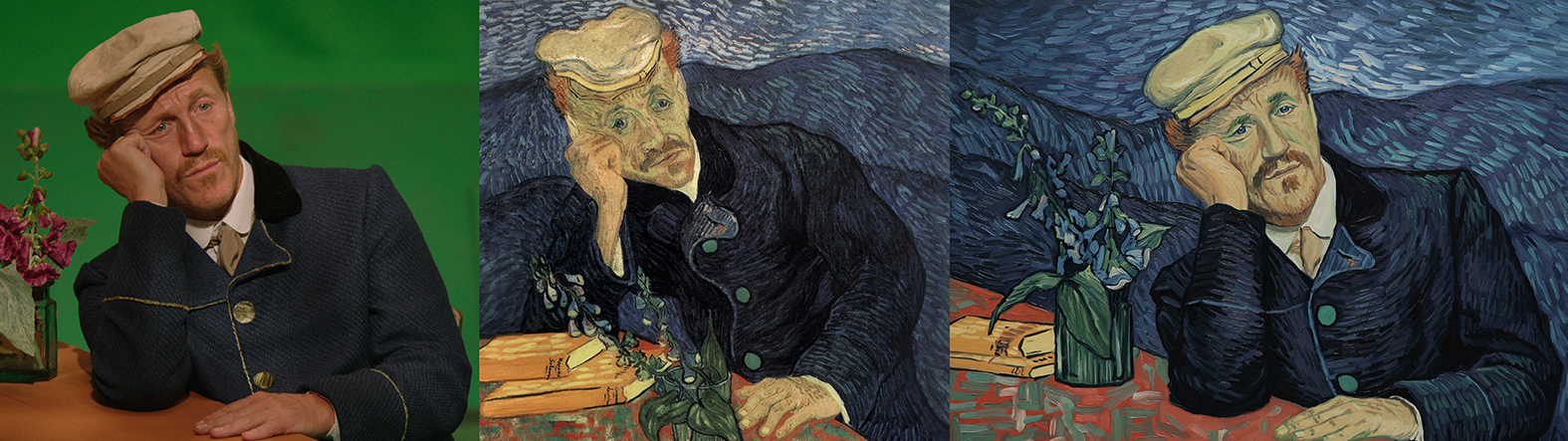

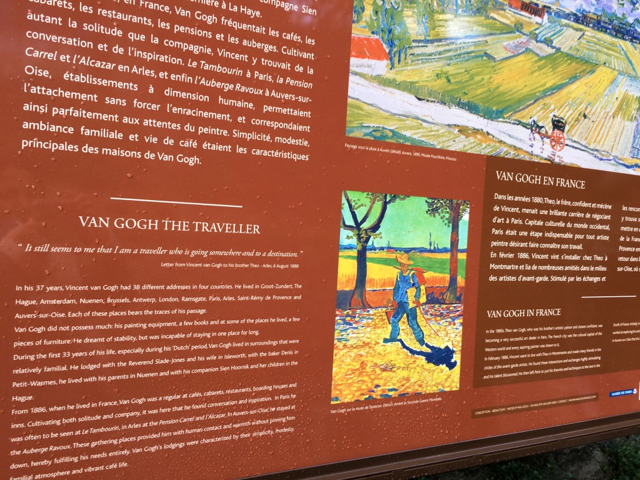

我一直都很向往在蒙马特住一住, 过过幻想中未成名艺术家们的生活:每晚咖啡馆小酒馆里大吃大喝海聊到半夜, 第二天睡到中午才在高敞明亮的画室中醒来,懒洋洋喝着咖啡吃羊角包看楼下街景出门写生!这次终于满意的找到了Rue Lepic 上充满旧巴黎风味的前画室楼顶公寓, 除了创作和睡到中午之外的梦想都满足了。同一条街往西几步就是梵高故址, 以他享年三十七岁住过三十八个不同地址的记录, 故居本非罕物. 不过. Rue Lepic 54 故居还是蛮有意思的. 梵高在巴黎两年绝大部分时间住在这里,1886年6月和提奥搬进来共同居住,上课画画,参观周围林立的画廊,结交了大量在附近出没的印象派画家和进步作家,他们的公寓曾经是社交中心,与同类大量的交流促进了梵高风格成熟,他为大家组织画展,接触到日本版画,但太多社交酒精和妓女也让他精疲力尽, 苦恼无法专心作画,到1888年2月就出发去阿尔,迎来了创作高潮。

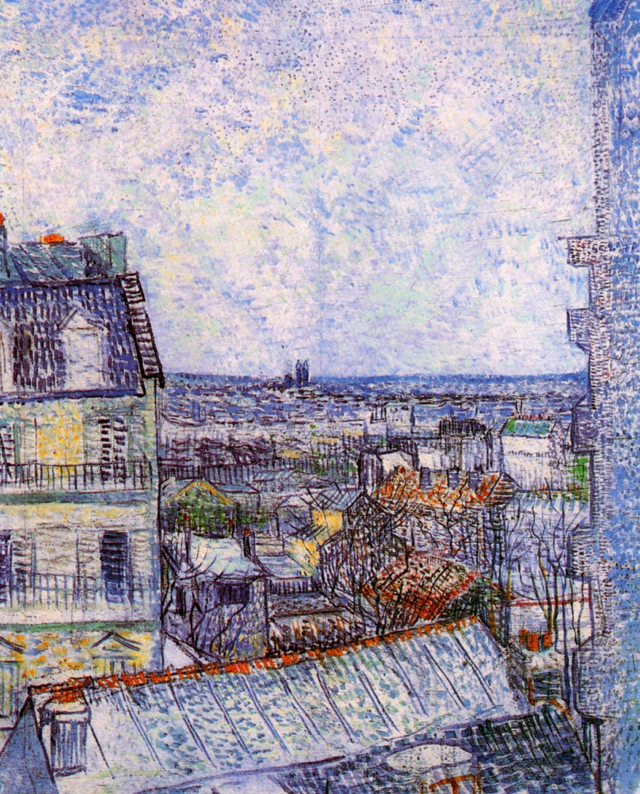

曾在此画过数幅巴黎窗景, 我们站在卧室窗前仍然可以看到相近的景色.

外面看都是这样的

这是条坡很陡的山路,当年还是城市和乡村的边缘,所以有那么多磨坊,还有葡萄园。现在保存下来的一小片葡萄园每年十月中是收割节,我们恰好来早了点没赶上,看照片大家穿着传统服装载歌载舞很欢乐的样子。

转个弯就是著名的煎饼磨坊餐厅Le Bal au Moulin de la Galette。雷诺阿和梵高都画过煎饼磨坊。今天的煎饼磨坊餐厅其实跟当年煎饼磨坊不是同一个。两者属于同一个主人,原址已经拆了,搬迁到这里。

一路其他景点就不多说了,我们吭哧吭哧一路推车上了圣心教堂,游客如云,略看看巴黎全景就走去艺术家小广场后达利博物馆边一家幽静的餐馆吃饭。饭菜很一般,但是坐在室外,头上是古老的紫藤天棚,边上有人演奏大提琴,颇为愉快。

蒙马特有两个著名埋葬很多名人的公墓,都很美丽。蒙马特公墓规模大,里面大道笔直,梧桐参天,有很多美丽别致坟墓和雕像,坟墓上都各具心思的装点着鲜花和植物,秋色刚起,树叶开始变黄飘落,美的不像真的。圣文森特公墓精巧的多,背景是山巅雪白的圣心教堂,依山而建,遍植石榴树,无花果树,橄榄树,薰衣草,好像都是象征丰裕的afterlife. 现在正是果实累累的时候,掉的满地都是,像传说中天堂里的花园。小绿在新环境里好奇,玩的不亦乐乎,我们忙着拍照,拍了很多生动可爱的小绿照片,没怎么拍风景,就借用一下网上的照片吧。

这条街上餐馆咖啡店实在太林立了,每天都换一个地方吃丰盛的早餐,煎蛋饼,鲜橙汁,咖啡,棍子面包,牛角包,巧克力包。小绿大吃大喝,尤其喜欢棍子面包,给她一片能啃半天。我和素食男得以吃顿安静的早餐。拍Amelie出名的Cafe des Deux Moulins,因为就在转角我们也去了, 质量却不怎么样。

这边餐厅都不太素。房主热情推荐La Vache et le Cuisinier, 素食男一听名叫牛和厨子就皱起了眉头觉得又是用煎蛋饼打发他的地方,勉强的去了。小餐馆只有十来张桌子左右,两个精干漂亮的姑娘当家,热情周到。我们俩叫了瓶波多,前菜素食男叫了精致版ratatouille,上面搭了一球九层塔奶油慕斯,小绿吃的不停嘴,只好又叫了一份。我点到了最后一份蒜茸煎蛏子,量大味美,吃完了简直想用面包抹一遍盘子。我的主菜是薰衣草蜂蜜酱汁配鹌鹑,鹌鹑肉煎的恰恰好,酱汁微甜微鲜略带薰衣草香,别致精彩。素食男主菜吃什么我忘了--不是煎蛋饼就是南瓜汤,配的蔬菜都很好吃,尤其是法式细豆细嫩脆,难以忘怀,素食男也吃的很满意。边上的桌子叫了份两人份牛排,从餐馆名字看得出应该是当家菜,用砧板端上来,配一大碗炸薯条,看上去非常诱人。我没好意思拍别人的菜,回来从tripadviser 盗了张图。到了九点多,这一代越发热闹,我们坐在靠近门口和吧台的位置,人来人往,有几个年轻人看上去是餐馆招待相熟的朋友,围在门口看着路上喝酒闲聊。外面是古老狭窄的上坡路,路边又停了车,开车的人惊险万分。有个出租车貌似卡住了,司机出来查看,那几个年轻人嘻嘻哈哈不知说些什么,跟司机言语间对上了,语气转急,突然对方奋力冲了过来一把把他推搡进餐馆门撞在吧台上。剩下的人出其不意马上围了上去拆解。两个女招待像子弹出膛砰的从厨房冲出来奋力把司机推出餐馆,两人在外面街上对峙,都有表示要打架的强烈意愿,但是被身后人拉住,一番吵嚷后归于平静。

剩下两天我就偷懒抄作业了, 第一天跟从上海来巴黎出差的中学好友相聚, 按葡萄皮在亲子游之巴黎日常推荐去Musee Du Quai Branly 玩了一上午, 出来根据CAVA君<布尔乔亚的巴黎> 里推荐去Rue Saint Dominique 上的Café Constant.早饭吃的太饱,我们三个装模作样表示不太吃得下, 没叫主菜叫了五个前菜,素食男吃南瓜汤和忘了什么, 朋友吃洋蓟沙拉, 我吃牡蛎鲜贝塔塔和大虾酥皮塔. 送上来的法棍面包是烘热的, 外皮香脆金黄内芯柔软弹性, 焦香扑鼻,抹上点黄油简直太好吃了. 中学好友在巴黎住过两三年, 感叹上海虽然什么都有, 面包和甜点的确到不了巴黎的水准, 令她思念. 我哼哼唧唧的说伦敦跟巴黎只有两个半钟头火车,技术和原料都不可能差的太远,不知为什么法棍的普遍水平就是上不去, 巴黎随便一个面包房里的面包能甩出伦敦好几条街. 边哼唧边吃很快就把一篮子面包吃完了.幸好这时菜也来了.我的两个前菜分量挺足的, 手都非常轻, 味道十足, 三文鱼牡蛎鲜贝塔塔柔滑鲜嫩, 沾的调味泡沫大虾鲜美无比, 分了点给好友, 感觉嗖嗖的没几口我就把剩下的吃完了. 素食男盛赞南瓜汤,可是没吃到多少, 因为小绿尝到第一口后就不停嘴, 把一大碗都吃完. 风卷残云的吃完了五个前菜后, 我们犹豫着想再添主菜, 其实也不饿, 就是馋... 小绿意犹未尽, 眼巴巴看边上桌子的客人吃面包(果然是韩国人!)伸手说please please bread! 我们觉得太丢人了,赶紧拦住她, 让招待再拿了篮面包来, 又叫了三个甜点, 满足的又一扫而空.

另一天我们去了三年前新落成的路易威登艺术馆, 感谢星光推荐jardin d'acclimatation, 这个儿童乐园太可爱, 小绿玩的不肯走, 素食男只好带她接着玩,让我去参观Frank Ghery 新作, 里面的餐馆就叫Le Frank , 悬挂的鱼形灯具应该也是他设计的. (他非常喜欢鱼). 音乐厅可以站一千个听众, 坐三百个, 所有的椅子收缩在地板下, 需要时翻起上升,可以平排也可以阶梯. 舞台两侧很别致的设了玻璃墙, 可以看到外面的瀑布和流水, 但是玻璃对音响极其糟糕,所以在低端装了弧形玻璃减少回声,整个大厅墙壁天花板都用的是医院的材料.

建筑本身怎么说呢. 记得看到过设计模型, 当时的感觉是哗,轻盈飘逸如飞仙. 有些照片也是这个感觉. 所以我是很向往的。 到面前一看,uh,完全不是那样的。主要原因是钢架子太多。 内部空间颇有可观之处, 楼顶展望风景也令人心旷神怡,但是每次抬头看见上面密密麻麻的钢架子, 都是浓浓的over engineered感. 也许是我近年的口味越来越北欧, 尤其是想起同样是取水边主题的奥斯陆歌剧院, 外形大气简约优美光洁明亮, 非常注重公共空间要具有邀请性的特质, 功能审美环境融合的天衣无缝, 大空间而不显突兀.相比之下本身面积体积都很小的建筑做得那么累赘浪费, 不免显得太过时了.