怀旧的波段 (完)

Posted: 2008-06-20 9:17

昨天休假半日,偷闲参观了名叫Birmingham Back to Backs的博物馆。

所谓Back to Backs,就是背靠背的单进连片住宅,每家和邻居之间只隔一层墙壁,与普通有前后门,带花园的独立或半独立式的英国住宅很不相同,和公寓也不是一个概念,倒和北京的大杂院和上海的石库门有几分神似。

Back to Backs的兴起,源于19世纪中后期大批农业人口涌进城市的阶段,对住房的要求激增,而在工厂做体力活,从事小工商业的人无力负担设施齐全、面积宽广的住宅,发展商和工厂主就动脑筋造起这种简易房屋。

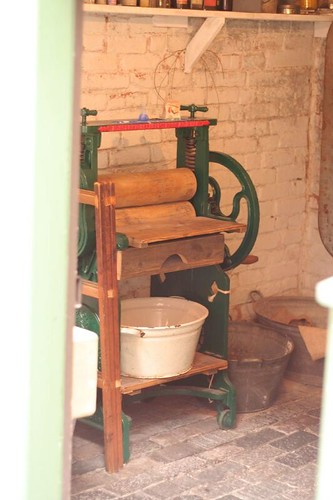

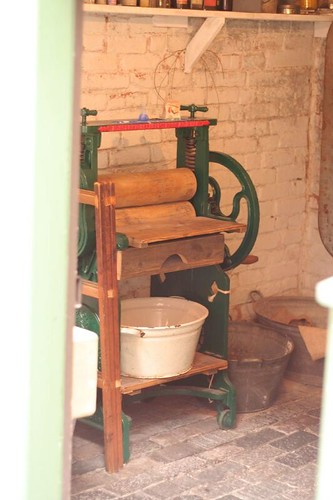

典型的Back to Backs每层只有一个房间,两到三层高,由极狭窄的楼梯连接。屋里没有水管煤气管,水从井里打,取暖、烧热水、做饭全靠火炉,电是很后来才有的。大部分的设施是共用的,设在院子里。Birmingham如今仅存的这一个单元,几栋房子里居民最多时达60余人,十几平方米的天井里有三个简陋的卫生间和一间转身都困难的洗衣房,女人洗衣服,晾衣服,做针线,东家长西家短,小孩玩耍,养鸡养狗,全在同一个空间里进行。

Guided tour分小组进行,出发的碰头点在街角的糖果店里。我猜这间店也是博物馆的一部分,里面完全是老式的样子,卖的散装糖九成是我不认识的,同行的游客却惊喜不已地纷纷解囊,买上一两样。看了半天,只有一种sherbet lemon是我知道的,因为是邓校长办公室一度的password呀。

围绕院子的四所住宅被陈设成四个不同时代的风格,1850起1970年止,从装修,家具到食物模型都尽量按时代的原貌恢复。

还没走进第一间屋子,就发现它的厨房搭建在外面,占据了院子的一个角落。此种“违章建筑”在住房紧张年代的中国比比皆是,是没办法里想出来的办法,也经常成为邻里争执的焦点。走进房间,立刻感到一种熟悉的氛围,可是桌上明明放着全副西餐的盘子刀叉,壁炉里的火正烧出毕毕驳驳的声音,和中国家庭的摆设完全不同。过了一会儿才想到,这间屋子最大的特色是一览无遗,所有的东西,所有的活动都在这里了,一进门就看得清清楚楚。进普通人的家先有门厅或走廊的缓冲,在中国是近十年才大规模出现的格局。

第二个感觉是暗。1850年代的照明靠蜡烛,为了省钱,只有尽可能利用天光。一家之主如果是手工业者,象首饰工匠和玩具的眼珠配件制造者,工作台一定设在最靠窗的地方。导游说当时在家里工作的大有人在,我立刻联想到近年的SoHo风,真是风水转着转着又回来了。这些屋子全部采用木地板,因为买不起当时时髦的地毯,也正合了90-00年代的风尚。

壁炉是重要的设备,无论冬夏,一楼的壁炉总是生着火,不然无法供应热水,也不能做饭。烤箱是连在壁炉外铁架一起的,火上方可以吊铜水壶烧热水(难怪方言里水壶叫铜吊),熨衣服和linen(桌布餐巾床单)的熨斗也有专门的架子,直接架在火上。管理炉火有各种器具,铸铁为多,我也认不全,同行的老先生老太太很热心地给我扫盲,比如一种双重芭蕉扇形状的木制描花家伙,中间隐约有个气囊的,居然是吹火用的。

烧的是煤球,盛在铁桶里,有女人的半个巴掌大,比我们小时候的用的煤球大一倍不止。记得National Trust的其它大宅里都是烧木头的,工人家里烧煤,相必当时煤价更便宜,因为供应丰富,直到二三十年前,英国上下多少煤矿啊,就是D H Lawrence父辈们工作的地方。

煤球的弊端很快被发现了,我们战战兢兢顺着极窄的楼梯上了二楼,团里有位女游客就开始觉得不舒服,有哮喘发作的征兆,只得退回到院子里。屋子里密不通风,煤球燃烧后的气体一直窜上去,到了三楼的时候我的嗓子眼里也开始觉得刺痛了。即便如此,导游说二楼三楼的卧室壁炉里极少会烧火,除非有人生病。

二楼三楼的卧室里,占最大面积的是床,每间屋子里至少两张。床罩是手工勾花的粗白蕾丝,或者patchwork的棉布质地。有些衣服挂在床头或者摊在床上,衣服是女主人自己做自己补,洗扫烹饪之外针线活也相当重要。除了床,就是一两个柜子。导游提醒我们说,注意到这些屋子里都没有衣柜吗?劳工阶层能有一套换洗衣服就不错了,除了衣食住的必需品,他们这些家庭并没有多少身外之物。

团里的老先生说,记得我的祖母9岁就开始做工了。小孩子们长到一定年龄都出去赚钱,家里只是吃饭睡觉的地方而已,不然每家六七个孩子,甚至还有人家把两个卧室中一间的一半分租出去,中间拿布幔隔开,白天这么多人同时待在家里如何安置得下。

床上有热水袋,被子层层迭迭,可以想象到冬季的冷。柜子上有成套描花的瓷制大水壶和脸盆,洗漱必备用品。一套里还有所谓的pot,我们从前叫痰盂罐的,夜里不必冲风冒雪到院子里去方便。Pot有各种隐晦的别名,最好笑的一个叫Goesunder,说得模糊而快,听起来象格森德,最初我还以为是法语。

不知道老先生老太太们怀旧到了哪个波段,我是直想起大学宿舍的光阴,八个人四张双层床,四人一张桌子,每人分到一只抽屉和一小个储藏空间,床底下放着热水瓶,晚间起来得走到走廊的另外一头去,冬夜里必须下好大的决心。

走过1850和1870两间住宅,最后的一间体现的是1930年代,稍微有点钱的独身男人的家居生活风貌。壁炉依旧,但这间屋子里有了电灯,还有无线电。靠厨房的一张小桌子上放着一只Starbucks中型咖啡杯那么大的mug,里面做成丰富的白色泡沫状,我脑子一时转不过来,说那时候英国人就喝cappuccino了吗?大家狂笑,说这是剃须膏啊。果然周围还放了老式可反复使用的剃须刀什么的,引来阵阵议论,说我父亲用的就是这种刀啊,如今在阁楼的不知哪个角落呢。

厨房里赫然还有一只捕鼠夹,据说当时在这种环境里,老鼠,臭虫,跳蚤是避无可避的,帮忙运输病菌。苍蝇蚊子倒不大有,因为气温低。

Back to Backs在1966年被政府法定为不利于居民健康,建筑本身不少偷工减料,有潜在危险,所以逐渐全部拆除,居民被重新安置到其它地区的廉租房。据说搬走的时候很多人恋恋不舍,对他们来说这是从小到大的生活方式,邻里之间虽然全无隐私可言,更免不了争执,困难时却能互相帮助。从鸡犬相闻到老死不相往来,新的居住形式习惯起来真需要一段时间。

博物馆每天上午接待学生参观团,西欧一般家庭的孩子们见到这样的生活方式和道具一定觉得新鲜,其实呢,从物质极大丰富的现在开始算,只不过倒数一百年而已。即使我这一代的中国人,青少年时期过的日子比这也强不了许多,平时却很少想到这些,人的忘性果然很大呢。

The End

所谓Back to Backs,就是背靠背的单进连片住宅,每家和邻居之间只隔一层墙壁,与普通有前后门,带花园的独立或半独立式的英国住宅很不相同,和公寓也不是一个概念,倒和北京的大杂院和上海的石库门有几分神似。

Back to Backs的兴起,源于19世纪中后期大批农业人口涌进城市的阶段,对住房的要求激增,而在工厂做体力活,从事小工商业的人无力负担设施齐全、面积宽广的住宅,发展商和工厂主就动脑筋造起这种简易房屋。

典型的Back to Backs每层只有一个房间,两到三层高,由极狭窄的楼梯连接。屋里没有水管煤气管,水从井里打,取暖、烧热水、做饭全靠火炉,电是很后来才有的。大部分的设施是共用的,设在院子里。Birmingham如今仅存的这一个单元,几栋房子里居民最多时达60余人,十几平方米的天井里有三个简陋的卫生间和一间转身都困难的洗衣房,女人洗衣服,晾衣服,做针线,东家长西家短,小孩玩耍,养鸡养狗,全在同一个空间里进行。

Guided tour分小组进行,出发的碰头点在街角的糖果店里。我猜这间店也是博物馆的一部分,里面完全是老式的样子,卖的散装糖九成是我不认识的,同行的游客却惊喜不已地纷纷解囊,买上一两样。看了半天,只有一种sherbet lemon是我知道的,因为是邓校长办公室一度的password呀。

围绕院子的四所住宅被陈设成四个不同时代的风格,1850起1970年止,从装修,家具到食物模型都尽量按时代的原貌恢复。

还没走进第一间屋子,就发现它的厨房搭建在外面,占据了院子的一个角落。此种“违章建筑”在住房紧张年代的中国比比皆是,是没办法里想出来的办法,也经常成为邻里争执的焦点。走进房间,立刻感到一种熟悉的氛围,可是桌上明明放着全副西餐的盘子刀叉,壁炉里的火正烧出毕毕驳驳的声音,和中国家庭的摆设完全不同。过了一会儿才想到,这间屋子最大的特色是一览无遗,所有的东西,所有的活动都在这里了,一进门就看得清清楚楚。进普通人的家先有门厅或走廊的缓冲,在中国是近十年才大规模出现的格局。

第二个感觉是暗。1850年代的照明靠蜡烛,为了省钱,只有尽可能利用天光。一家之主如果是手工业者,象首饰工匠和玩具的眼珠配件制造者,工作台一定设在最靠窗的地方。导游说当时在家里工作的大有人在,我立刻联想到近年的SoHo风,真是风水转着转着又回来了。这些屋子全部采用木地板,因为买不起当时时髦的地毯,也正合了90-00年代的风尚。

壁炉是重要的设备,无论冬夏,一楼的壁炉总是生着火,不然无法供应热水,也不能做饭。烤箱是连在壁炉外铁架一起的,火上方可以吊铜水壶烧热水(难怪方言里水壶叫铜吊),熨衣服和linen(桌布餐巾床单)的熨斗也有专门的架子,直接架在火上。管理炉火有各种器具,铸铁为多,我也认不全,同行的老先生老太太很热心地给我扫盲,比如一种双重芭蕉扇形状的木制描花家伙,中间隐约有个气囊的,居然是吹火用的。

烧的是煤球,盛在铁桶里,有女人的半个巴掌大,比我们小时候的用的煤球大一倍不止。记得National Trust的其它大宅里都是烧木头的,工人家里烧煤,相必当时煤价更便宜,因为供应丰富,直到二三十年前,英国上下多少煤矿啊,就是D H Lawrence父辈们工作的地方。

煤球的弊端很快被发现了,我们战战兢兢顺着极窄的楼梯上了二楼,团里有位女游客就开始觉得不舒服,有哮喘发作的征兆,只得退回到院子里。屋子里密不通风,煤球燃烧后的气体一直窜上去,到了三楼的时候我的嗓子眼里也开始觉得刺痛了。即便如此,导游说二楼三楼的卧室壁炉里极少会烧火,除非有人生病。

二楼三楼的卧室里,占最大面积的是床,每间屋子里至少两张。床罩是手工勾花的粗白蕾丝,或者patchwork的棉布质地。有些衣服挂在床头或者摊在床上,衣服是女主人自己做自己补,洗扫烹饪之外针线活也相当重要。除了床,就是一两个柜子。导游提醒我们说,注意到这些屋子里都没有衣柜吗?劳工阶层能有一套换洗衣服就不错了,除了衣食住的必需品,他们这些家庭并没有多少身外之物。

团里的老先生说,记得我的祖母9岁就开始做工了。小孩子们长到一定年龄都出去赚钱,家里只是吃饭睡觉的地方而已,不然每家六七个孩子,甚至还有人家把两个卧室中一间的一半分租出去,中间拿布幔隔开,白天这么多人同时待在家里如何安置得下。

床上有热水袋,被子层层迭迭,可以想象到冬季的冷。柜子上有成套描花的瓷制大水壶和脸盆,洗漱必备用品。一套里还有所谓的pot,我们从前叫痰盂罐的,夜里不必冲风冒雪到院子里去方便。Pot有各种隐晦的别名,最好笑的一个叫Goesunder,说得模糊而快,听起来象格森德,最初我还以为是法语。

不知道老先生老太太们怀旧到了哪个波段,我是直想起大学宿舍的光阴,八个人四张双层床,四人一张桌子,每人分到一只抽屉和一小个储藏空间,床底下放着热水瓶,晚间起来得走到走廊的另外一头去,冬夜里必须下好大的决心。

走过1850和1870两间住宅,最后的一间体现的是1930年代,稍微有点钱的独身男人的家居生活风貌。壁炉依旧,但这间屋子里有了电灯,还有无线电。靠厨房的一张小桌子上放着一只Starbucks中型咖啡杯那么大的mug,里面做成丰富的白色泡沫状,我脑子一时转不过来,说那时候英国人就喝cappuccino了吗?大家狂笑,说这是剃须膏啊。果然周围还放了老式可反复使用的剃须刀什么的,引来阵阵议论,说我父亲用的就是这种刀啊,如今在阁楼的不知哪个角落呢。

厨房里赫然还有一只捕鼠夹,据说当时在这种环境里,老鼠,臭虫,跳蚤是避无可避的,帮忙运输病菌。苍蝇蚊子倒不大有,因为气温低。

Back to Backs在1966年被政府法定为不利于居民健康,建筑本身不少偷工减料,有潜在危险,所以逐渐全部拆除,居民被重新安置到其它地区的廉租房。据说搬走的时候很多人恋恋不舍,对他们来说这是从小到大的生活方式,邻里之间虽然全无隐私可言,更免不了争执,困难时却能互相帮助。从鸡犬相闻到老死不相往来,新的居住形式习惯起来真需要一段时间。

博物馆每天上午接待学生参观团,西欧一般家庭的孩子们见到这样的生活方式和道具一定觉得新鲜,其实呢,从物质极大丰富的现在开始算,只不过倒数一百年而已。即使我这一代的中国人,青少年时期过的日子比这也强不了许多,平时却很少想到这些,人的忘性果然很大呢。

The End