越南之味

Posted: 2011-03-27 9:38

HCMC之夜

去年计划越南行程的时候,向朋友在胡志明市的朋友征求意见。他说,HCMC就是一个现代大城市,没什么可看的。可是一路受了Graham Greene、Michael Palin、Anthony Bourdain、Rick Stein、蔡澜等人的熏陶,我又不看越战地道,也不爱海边晒太阳,那么还是去胡志明市逛逛吧。

Ho Chi Minh City International Airport的代号是SGN,其实改了名字三十多年的胡志明市只有中心第一区才是原来的西贡。精巧美丽的红色圣母院、埃菲尔设计的中央邮局、市歌剧院、市政厅等著名建筑都在这个小小的,西贡河边上的区域里。

从机场到市中心七公里,并没有高速公路,熟悉了地形后知道连接市区的这条宽敞大街叫作南旗起义路,其它的路名则多来源于历史名人,Le Thanh Tong黎圣宗,Hai Ba Trang二征夫人、Le Duan黎笋、Le Loi黎利倒还罢了,一堆以Nguyen阮起头的姓名就比较难分辨。学校集中的Pasteur路是少见的外国名字,问了某人,原来是化学家巴斯德,也许市民比较尊重知识,路名得以保存。

第一印象当然是湿热的空气,还有潮水般汹涌的摩托车,这些早有思想准备。沿街的树木高而笔直,渐渐又出现不少街心花园。时近中午,树荫里也不会很凉快,散落四处的石椅上却坐满了人,大家也不做什么,就坐在那里休息。后来慢慢了解露天活动是越南城市生活中重要的一部分,卖菜买菜、早饭午餐、朋友聚会聊天、独自休息品咖啡、恋人约会,都可以在室外进行,烈日暴雨不在话下。

入夜后花园、广场周围停满了摩托车,每辆车边一对窃窃私语、面带恍惚微笑的青年男女,圈成一个个微型的恋爱领地,几十、上百对情侣一起约会,景况蔚为壮观。这种热带潮湿夜空气里的集体浪漫,怕也是有限的居住条件造成的暂时现象,等收入普遍提高后,社交休闲会转移到室内,千篇一律的水泥公寓森林也该竖起来了。无奈。

中心商业街步行十分钟就到我们的酒店,然而从七楼窗口看下去,除了重要建筑、酒店、商业楼、餐饮集中的有限区域,夜晚的胡志明市有些昏暗,略似九十年代初的上海北京。

汽车关税重,摩托车助动车是主要交通工具

District 1东北角是外派人员聚居区,从来没有在日本以外看过那么多日本餐厅集中在一条街上

Caravelle酒店十楼看下去的风景。这间酒吧曾经是越战记者消磨时间,打探消息的中心

Notre Dame,又称红教堂,星期天上午有弥撒,唱诗的声音极为动听。照片有点模糊。

中央邮局就在教堂边上,高大宽敞,看着更象法国的火车站。里面游客比顾客多。

茉莉花香

酒店大堂、电梯和商务楼层休息室里摆着小碗的茉莉花朵,每天更换。从外面喧闹炎热的街道回来,清凉的冷气和丝丝缕缕的幽香使人精神一振。女员工们身着传统奥黛长衫,衬得身材娇小窈窕。她们推荐的餐厅环境好,菜式美味而不过分昂贵,预订好座位更把地址细细写在卡片上,方便我们与出租车司机交流。胡志明市的姑娘们面容清秀,待人接物落落大方,打扮时尚得体,总使我联想到茉莉花,还有晕红清脆的莲雾果。

早餐的热带水果成熟度正好,红毛丹火龙果莲雾龙眼芒果应有尽有,还有好些我叫不出名字来的果子。原味、果粒、果仁酸奶貌似是酒店自己做的,小巧的广口玻璃瓶摆在一排,特别怀旧。羊角包、巧克力卷、长棍面包、冷切肉、奶酪水准很高,和法国的不相上下。酒店提供的沐浴用品一式是欧舒丹的小瓶子。种种精心安排的细节处体现了胡志明市对生活品味的追求,骨子里果然最具法国文化神髓,虽然不少房屋年久失修,西贡河水有待清洁,假以时日,重新成为东南亚的巴黎不成问题。

我们对战争纪念馆和统一宫没什么兴趣,决定在市中心散散步。酒店隔壁就是British Council,星期天也有青少年进进出出,想来是为考英语证书做准备。妙的是街对面的围墙上一溜红色的宣传画,看不懂越南文主题也不难猜。同起路(Dong Khai)号称最繁华的商业街,西头簇新的钻石购物广场与历史建筑圣母院隔街相望,东头是西贡河,一路上服装店画廊酒吧咖啡厅酒店摩肩接踵,四周点缀着市剧院、市政厅等保存完好的殖民时期建筑。圣母院和中央邮局之间的小广场上许多队拍婚纱照的小团队,准新娘新郎一律着白色,西式婚纱颇不俗气,白色奥黛通体蕾丝,比河内的新娘们会打扮多了。

慢慢向东走去,沿街的房子都不太高,四、五层的样子,商店民居的窗户线条、栏杆花纹很明显带着上世纪二、三十年代的欧洲风格,每条窄窄的弄堂口都有一两个小摊,旧旧的却又收拾得清清爽爽,卖冰咖啡、甘蔗汁、椰青水、越南馅料的棍子面包,摊主安静地守着自己的小生意,或者跟顾客对面坐着聊天。午餐时分穿得山清水秀的写字间男女一起出动,安然排排坐在路边摊的小凳子上享用快餐,丝毫不觉得有什么奇怪。马路上也有挑着担子、推着自行车卖水果蔬菜的,一箩整整齐齐鲜艳夺目的黄金瓜让我惦记至今。

西贡河周边的马路尘土飞扬、噪音赢天,大太阳没头没脑晒下来,好容易找到了槟城市场附近的市立美术馆,享受旧式电扇恩赐的凉风。展品殊无可观之处,略有疲惫之态的房子颇有味道,格局是富商的大宅,风格半西半东,法式阳台边砌了青绿的硫璃瓦。三层楼面宽敞舒适,还配了老式电梯,法式门窗的雕花和用色让我想起《青木瓜之味》里青年音家的小庭院。美术馆后一进的天井里满是学生,地上画出小小的网球场,看来早已变成了学校。越南大街边的幼儿园、中小学、大学非常多,而且常常设在漂亮的建筑里,这点很让我喜欢。

某天下午睡醒正是傍晚时分,拉开窗帘一看,天空乌云翻卷,天际线处的第三区还是第五区上方闪电似裂帛般划过,树木花草被风吹得跳起舞来,酝酿了一下午的热带暴雨终于哗啦啦落将下来,隔着玻璃似乎都能嗅到空气中的雨意。街上摩托车的河流里红灯闪闪,雨衣五颜六色,好一幅南国雨景的图画。对面中学的五人足球场灯光通明,男孩子们根本不怕淋雨,照样踢得热火朝天。好不容易打到一辆出租去市中心吃饭,沿途中小贩们或躲在屋檐下,或撑开了自备的大阳伞,静静地等雨过去,并没有烦躁的表情。圣母院的红色墙洞里也有三三两两的避雨人,此情此景使我第一次感受到这个充满了原始生命力和噪音的城市果然不负其浪漫之名。

三十六行

一出河内机场立刻感受到气温的差别,同香港纬度差不多的地方三月份白天只有16度,可能与地处内陆相关。机场旅游信息处的女士问知我们要去歌剧院附近,一张口就要30美元。我们在越南混了几天,知道出租车费高于物价水平,可这也太离谱了。看到我们要走,她又硬帮帮的加了一句:40公里呢,外面排队要收50!

外面排的也不是队,只有一位手持对讲机的女士看上去象是机场人员,指派给我们一辆出租车,要价16美元。司机小哥羞涩地讲了一声Hello,就默默地开起车来,与HCMC能讲流利英语爱攀谈的司机完全两个样。驶过多处现代厂房,一排包括美的电器在内的广告牌,片片农田果园,眼前一条宽广的河流就是红河了。

进入市区的环路,渐渐看到城市的内圈,错综狭窄的街道口几乎都被雍容宽广的榕树拥抱着,古意盎然。街上行人裹得严严实实,服装深蓝黑灰色居多,面容中似乎多了些许防犯的神气,使刚从热情的胡志明市来的我们眼睛有点不适应。车子忽然从一片姜黄墙褐红瓦的建筑边拐了进去,酒店所在的后街上绿荫森森,打扫得干干净净,清凉宜人。边上的河内歌剧院庄严凝重,与胡志明市轻盈俏丽的市剧院恰成对比。

河内街道上经常有1010-2010的字样,翻翻越南简史,果然旧名升龙的河内建城有一千年了。别名三十六街的老城区,街道仿似清明上河图里的商业街,说是几百年前开始繁荣的手工业者聚集地果然有迹可寻。每条街基本以一种商品为主,路名都以Hang (行)开头,丝绸、竹制品、五金、草药、婚庆用品、鞋、糖果、窗上用品,五花八门什么都有,有点象上海城隍庙翻新前周围小街的批发市场,场面却宏大得多。本地人说越南有句俗话:一个人的生意不好做,一街人的生意才容易取信。屋子开面都极狭窄,有些只有一间屋那么宽,却一直盖到四、五层,掩藏在榕树丝丝缕缕的枝叶里,倒也不显得过于破旧。这些屋子往往有好几进,前商后住,也许还有堆东西的仓库。

旧城区是怀旧者流连忘返的地方,也是背包客的天堂,数以百计的平价旅馆开在这里。圣约瑟夫天主教堂周围,还剑湖北的Hang Gai街充满了各式各样的手工艺品小店,丝绸、漆器蛮有特色,画廊尤其多,只是水准参差不齐。爱购物的可以在这里逛一天,走累了坐下喝杯浓咖啡,晚间年轻人聚在生啤店畅饮Bia Hoi交流东南亚游历心得,各摊挡的电灯点得雪亮,远比与购物餐饮大全的百货公司有趣得多。

Hang Be街的法国餐馆,招牌还是东方风格

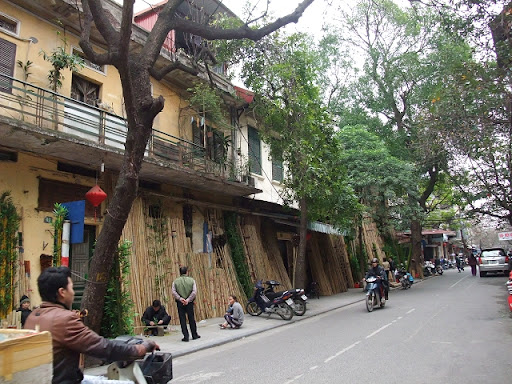

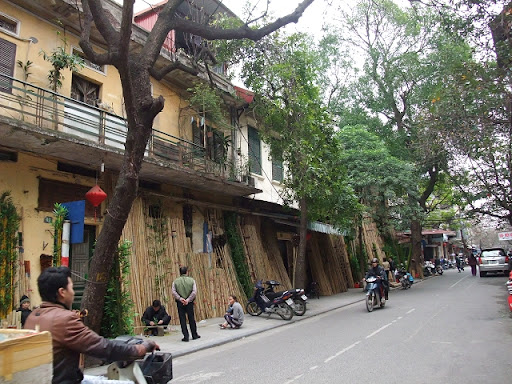

这条街全是卖竹制品的

婚庆用品一条街

古城门

越南青年画家的作品

天主教堂边上的中学正当放学时间

大都会

还剑湖是城市的中心地标,北面为老城区,西面的巴亭区包括了胡志明纪念堂等一系列政治性建筑,还有河内的文庙。还剑湖很秀气,但比预料中的小得太多,中国公园里的人工湖可能还更大些。湖的南侧就是French Quarter了。

颇有几座亚洲城市被称为东方巴黎,包括上海,然而单就历史建筑规模和城市布局来说,河内的法国区看来最象巴黎,嗯,应该说因其热带植物而更象法国南部的海岸城市。

去越南前好些人问,越南有什么好玩的?我说:去吃东西呀,然后不好意思地加一句,看看法国人念念不忘的印度支那如今什么模样。其实除了电影里得来的零碎印象,对越南的历史相当模糊,最近才稍微补了补课。西方列强对亚洲的殖民进程似乎都先从贸易和传教开始,然后侵略重要港口,强占租借区。英国人对印度,法国人对印度支那的占领比较彻底,1865年越南南部沦为殖民地,以西贡为中心,安南就是当时对越南北部的称呼。1887年建立包括越南、柬埔寨、老挝的法属印度支那,“首都”设在河内。这段统治直到1940年日本军队入侵才终止,期间法国殖民者从咖啡、橡胶的种植贸易中获得了巨大利润,同时对当地的盐、酒、鸦片课以重税。1945年越南宣布独立,法国人却又卷土重来,又过了10年才被彻底打败赶走。

这段并不愉快的历史却也造就了河内独特的风情。在法国区散步是非常惬意的,道路宽敞整齐,绿树成荫,隔不多远就设一座小小的街心花园。殖民时期的私宅、官方建筑、酒店至少从外表看维护完好,现在变成了国宾馆、政府机构、大使馆、幼儿园、咖啡店、潮流餐厅,规模较大的大学和医院也集中在这个地区。乳白是法国人喜欢的原色,越南人钟爱的姜黄更契合热带气质,与纷纷的绿叶映衬着很具艺术效果。

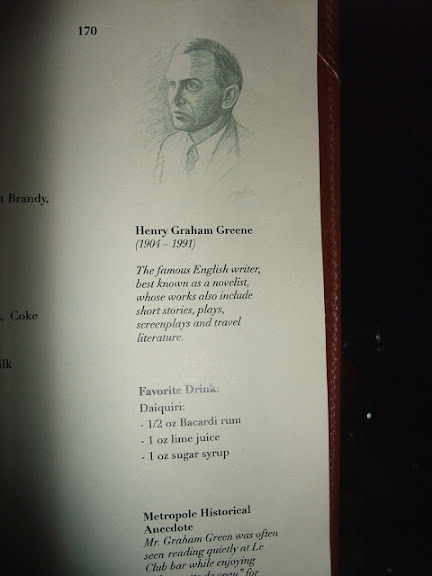

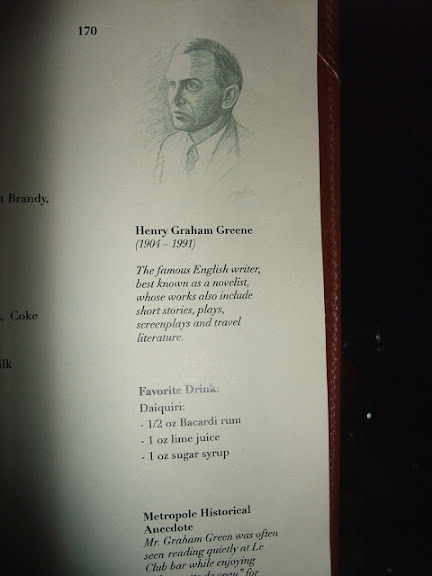

大都会酒店(Sofitel Metropole)的历史颇具代表性。酒店建于1901年,乳白外墙黑色雕花铁栏杆、新艺术装饰细节,一时成为法属印度支那最受追捧的下塌地。数不清的名流在这里住过,底楼Lounge Bar的酒单上细细地列出了Graham Greene, Somerset Maugham, Charlie Chaplin,Noel Coward等人心爱的饮品。据说Noel Coward那首著名的的歌曲就是在河内获得的灵感:Mad dogs and Englishmen go out in the midday sun。九十年代中Sofitel集团接管时酒店已经破败失修,现在重新装饰得颇有味道。出发之前我就打定主意要尝尝Graham Greene最爱的鸡尾酒, 和柠檬雪葩一起送上的Daiquiri果然美味。

Metropole的终日人来人往,我们去的几次里有幸见识了河内的新贵们:品雪茄的政要人物,帮女朋友提香奈儿包的公子哥儿,一坐下就开香槟的生意人,也有穿着商业套装的职业人士。无论什么时代,大都会总会有人来捧场的。

The Metropole

柠檬草,香蕉花

蔡澜鼎力推荐的Quan An Ngon,是接触各地区风味小吃的最佳启蒙场所,所谓upmarket street food,价格合理,又有英文菜单,难怪游客趋之若骛。这家先开在HCMC,后又发展到河内,从早上六点到深夜人气都极旺,不事先预定就做好等位的思想准备吧。两家试下来,还是HCMC这家更精致些,小小的庭园,伴随潺潺的喷泉声和树叶间星星点点的灯火烛光,让人忘记了这其实是个室外大排档。酒店的当地姑娘们对它的评价一般,可能觉得它失去了街头食物的本味,但又温柔地加了一句:如果想参观传统食品的制作过程,这里还算不错啦。

庭园四周的游廊下排着一溜食档,现场拌沙拉,摊煎饼,炸春卷,煮海鲜,榨果汁,可惜两个人试不了几种。先上桌的是西贡啤酒,和两个注满了冰块的玻璃杯!好吧,入乡随俗先。用莲藕嫩茎佐以鸡肉,虾,胡萝卜丝,拌上青柠、鱼露、辣椒勾出酱汁的沙拉很爽口;新鲜出灶的粉卷,嫩而清的米粉皮卷了少许木耳鸡肉馅,柔软温和,一起上桌的有猪粉肠片,绿豆芽和九层塔薄荷叶;婴儿拳头那么大的田螺与柠檬草一起灼熟,蘸以姜味颇浓的调料;最爱砂锅柠檬草煮文蛤,火候极准,甜美多汁,只有一丝丝柠檬草的香味,比后来高级餐馆吃到的出色得多;炸春卷比北方的版本茁实,切成段上桌,皮儿薄,馅里加了粉丝木耳马蹄末所以松松的,又调进了胡椒五香,完全不感觉油腻。每道菜都伴随各式各样的新鲜香草沙拉叶和蘸料上桌,一时间眼花缭乱。

Quan An Ngon已经改名叫Nha Hang Ngon(安贡馆),从南旗起义路138号搬到了Pasteur 160号。

在越南每天至少吃一两碗河粉,HCMC的河粉尤其象点心而不是主食,量非常小。牛肉河,鸡肉河是最普通的,最受好评的店往往只做一样。牛肉河(Pho Bo)的汤底无比重要,干葱、老姜茴香、桂皮炒出香味后与牛骨一起至少煮24小时(所以越南最出名的河粉连锁店叫Pho24,水准不错),老店的汤是据说一直煮着的,只添新汤,从来不清空。鸡汤快一些,周末也可以在家里做。越南的生牛肉片、捶过的牛肉末热汤灼熟后都太老,反而事先煮熟的半肥牛腩最好吃,也有牛肚。

Pasteur上名声远扬的老店Pho Hoa是我尝过味道最好的,店堂旧旧的坐满了当地人,我们两个人走进去颇有点触目。同桌的一家三口很友好,小男孩的父亲耐心地给他喂米粉和牛肉,孩子的妈妈扬手叫加点生豆芽。大盘青翠的香草叶也是北方没有的,我最喜欢长得象油麦菜的saw leaf corianda,有香菜味道但比较婉约,比较不习惯浓烈的亚洲九层塔。店里并没有空调,热得象蒸笼一般,喝到第一口既浓且清的牛肉汤后,立刻觉得不枉特地打车前来解馋。挤上青柠汁,加了辣椒、鱼露后再喝一口,哗,套用蔡澜的陈词,味道错综复杂,更加鲜甜。

酒店推荐的餐厅隐藏在一条僻静的小巷里,路口走进去后别有洞天,一间间小洋楼开成餐馆、酒吧,也有桃色意味的场所。Mandarin装修得古色古香,服务周到体贴,顾客里不少日本人。菜很精致却毫不乏味,开胃小碟的辣渍青木瓜片非常醒胃;香蕉花切丝与牛肉拌成沙拉,脆生生的;大虾类似避风塘做法盐焗,砂锅底铺的一层柠檬草增添了香味,服务生事先送上一碟椒盐,一瓣青柠,椒盐挤上青柠汁后立刻发生了神奇的变化,远比欧洲的柠檬汁橄榄油刺激提神,除了姜醋外,比任何蘸料都更适合海鲜;炒粉丝的蟹肉很甜,粉丝沾满了蟹味;炒蕹菜只取嫩杆和叶子,适合Morning Glory的芳名。相形之下,各导游书都推荐的Temple Club气氛不错,菜品不及Mandarin,倒是隔邻Fanny’s的姜汁和牛轧冰激凌蛮有特色。

安贡馆

Pho Hoa

Mandarin

槟城市场的小吃店,猪爪很诱人;还有不知名的蔬菜(藕?)

街食

在河内吃到的正规餐厅基本都不如路边摊,一则老店和摊铺每天只做那么几样食物,精益求精。二者街边制作食品的人与食客之间的亲密互动在越南特别明显,大家面对面坐在塑料小椅子上,一边做一边吃,一个老板只对几个顾客,即使不是熟人也难免扯上几句闲天,街食的新鲜热辣随意,一进某某club的高级场所立刻磨去了棱角。河内餐馆里吃到的越南菜,说实话比我自己在烹饪课上的出品强不了太多,尤其柚子蟹肉沙拉那道菜。

所以长达六小时的街头美食游绝对是河内停留期间的最亮点。团友都很有趣:住在加洲的墨西哥女子,熟悉各国食物但不太喜欢鱼露的味道;布达佩斯的美食专栏女作家,想开越南餐馆;正从伦敦搬往悉尼的测绘师夫妇,懂得湖南菜和四川菜的分别;澳大利亚援助东南亚计划的志愿者,爱好摄影和烹调,假期在周边地区独自旅行,下一站要去丽江和大理。

喝过罗汉果茶,吃完一碗热腾腾的河粉,先逛只有当地人光顾的菜市场,听导游讲解什么样的鱼露最好,各种香草的用法,看熟手现场剥蟹黄,观赏大大小小的田螺,煮得黄澄澄漂亮神气的童子鸡。还有我妈妈最爱的红米苋和水芹!赶紧照相留念,回家带给她看。

接着是世代经营的Banh Cuon店,女儿管摊粉皮,爸爸卷入事先炒好的木耳猪肉胡萝卜末,切段,洒上脆炸干葱片,虾松,点缀以九层塔叶,上桌。导游另外点了粉肠片和广式香肠片给我们尝尝。Banh Cuon,怎么看都象肠粉,怎么听都象粉卷,导游也说,越南北部受中国饮食的影响很深,大家心照不宣的是,中国把越南占为属国的历史可比法国人长多了。一对拇指大的昆虫使大家都开了眼界,晒干后只须撕下一小片,在鱼露调料里搅上一搅,立刻增添无穷香味!在老河内人家里,这是你争我抢的珍稀调味品,如今只有老一辈的顾客才会在粉卷店里另外花钱要一点浓缩精华,云云。大家将信将疑尝了尝,天哪,真看不出筷子头那么一点竟然有那么浓的鲜香。

游览路线设计得周到,下一站是干果蜜饯店,让大家的肠胃稍事休息。一种类似脆梅的蜜饯不错,团友们更喜欢糖姜片,导游说冬天这个特别受本地人喜爱,我更是两眼放光;边吃边贪心地打量几十个瓶子,各种热带水果,话梅种类特别多,有两瓶看上去象是极细的姜茸制的,问了导游,挑了酸甜咸那种,回酒店试过后,在机场又买了两罐。

吃吃走走谈谈,几乎到了午餐时间。洞春市场后面一条小巷子里全是小吃摊,等吃完一个肉末虾米豆芽脆皮蛋卷我几乎已经饱了,团友们斗志昂扬,接着又吃了三四种。大名鼎鼎的Bun Cha这个摊位是用传统粗竹签烤的,而不是最近流行的铁丝网,肥瘦相间的猪肉片烤得外脆里嫩,与圆米粉bun、香草叶蘸调料吃。最美味是螺蛳粉Bun Oc,特别问了导游,汤底是猪骨和香料熬成,然后加西红柿再煮,米粉烫熟和田螺肉一起浇上鲜香微酸的汤头,当然可以加辣椒,配料还有酸渍青芒果青香蕉。

不知道是吃太饱了还是不习惯粘乎乎的che甜点,大家只意思意思地尝了尝。最后被带到本地人才去的咖啡店,里面黑洞洞一地瓜子皮,男人扎堆抽烟,女性聚会聊闲天,偶尔喝一口加或者不加炼乳的咖啡,这不就是中国从前的茶馆店么?咖啡品质非常好,离开前每人都买了一大包。

越南行最意想不到的美食,出自瓦伦西亚的卡洛斯之手。那天在老城区逛得累了,撞进卡洛斯的餐厅,问只喝咖啡行不行。扎着马尾辫的老板笑嘻嘻地说,什么都可以,快请进来。吧台边挂的小黑板上写着本周特色菜,我和某人互相瞧了一眼,看上去很正宗呀。第二天我们特地又寻了回去,准备大吃一顿。先点的当然是我最爱的腌鲱鱼,然后大块章鱼须炖土豆片,都很标准。卡洛斯推荐了自制paella,我尝过多次海鲜饭觉得都不过如此,听说只用兔肉鸡肉才好奇地决定试一下。白酒炒西班牙肉肠意外地好吃,并尝不出白葡萄酒味道,酒却解去了肉肠的油腻。炖西红柿甜椒茄子看上去很象ratatouille或者西西里的caponata,轻酸带有蔬菜原味的甜,妙在舌头上似有无数轻微的汽泡一个接一个轻轻裂开。我问老板莫非加了汽泡酒?卡洛斯大方地公开秘诀,原来瓦伦西亚的杂菜不是炒煮炖,而是烤出来再调味,一定要放在冰箱最冷的部位,才能有特别的口感。最后一人份paella上来,小小的平底锅里饭底薄薄一层,除了兔肉鸡肉配料只有大白扁豆和刀豆,颜色正,饭煮得刚断生而有嚼头,每粒饭都浸润了汤汁却又不太湿,吃进口香气四溢,饭焦更是好吃得不得了。我们直向卡洛斯竖大拇指,最佳paella!

老城区鸡粥档

卷须长长的绿米苋用蒜茸炒很好吃

粉卷,里面也可以加鸡蛋

传统竹签烤肉bun cha,上面裹的betel leaf(蒌叶)经常被用来包肉类海鲜

街食者的亲密关系。白煮蟹在街边当小吃卖,感觉很豪华

Club de l’Oriental餐厅的生春卷

去年计划越南行程的时候,向朋友在胡志明市的朋友征求意见。他说,HCMC就是一个现代大城市,没什么可看的。可是一路受了Graham Greene、Michael Palin、Anthony Bourdain、Rick Stein、蔡澜等人的熏陶,我又不看越战地道,也不爱海边晒太阳,那么还是去胡志明市逛逛吧。

Ho Chi Minh City International Airport的代号是SGN,其实改了名字三十多年的胡志明市只有中心第一区才是原来的西贡。精巧美丽的红色圣母院、埃菲尔设计的中央邮局、市歌剧院、市政厅等著名建筑都在这个小小的,西贡河边上的区域里。

从机场到市中心七公里,并没有高速公路,熟悉了地形后知道连接市区的这条宽敞大街叫作南旗起义路,其它的路名则多来源于历史名人,Le Thanh Tong黎圣宗,Hai Ba Trang二征夫人、Le Duan黎笋、Le Loi黎利倒还罢了,一堆以Nguyen阮起头的姓名就比较难分辨。学校集中的Pasteur路是少见的外国名字,问了某人,原来是化学家巴斯德,也许市民比较尊重知识,路名得以保存。

第一印象当然是湿热的空气,还有潮水般汹涌的摩托车,这些早有思想准备。沿街的树木高而笔直,渐渐又出现不少街心花园。时近中午,树荫里也不会很凉快,散落四处的石椅上却坐满了人,大家也不做什么,就坐在那里休息。后来慢慢了解露天活动是越南城市生活中重要的一部分,卖菜买菜、早饭午餐、朋友聚会聊天、独自休息品咖啡、恋人约会,都可以在室外进行,烈日暴雨不在话下。

入夜后花园、广场周围停满了摩托车,每辆车边一对窃窃私语、面带恍惚微笑的青年男女,圈成一个个微型的恋爱领地,几十、上百对情侣一起约会,景况蔚为壮观。这种热带潮湿夜空气里的集体浪漫,怕也是有限的居住条件造成的暂时现象,等收入普遍提高后,社交休闲会转移到室内,千篇一律的水泥公寓森林也该竖起来了。无奈。

中心商业街步行十分钟就到我们的酒店,然而从七楼窗口看下去,除了重要建筑、酒店、商业楼、餐饮集中的有限区域,夜晚的胡志明市有些昏暗,略似九十年代初的上海北京。

汽车关税重,摩托车助动车是主要交通工具

District 1东北角是外派人员聚居区,从来没有在日本以外看过那么多日本餐厅集中在一条街上

Caravelle酒店十楼看下去的风景。这间酒吧曾经是越战记者消磨时间,打探消息的中心

Notre Dame,又称红教堂,星期天上午有弥撒,唱诗的声音极为动听。照片有点模糊。

中央邮局就在教堂边上,高大宽敞,看着更象法国的火车站。里面游客比顾客多。

茉莉花香

酒店大堂、电梯和商务楼层休息室里摆着小碗的茉莉花朵,每天更换。从外面喧闹炎热的街道回来,清凉的冷气和丝丝缕缕的幽香使人精神一振。女员工们身着传统奥黛长衫,衬得身材娇小窈窕。她们推荐的餐厅环境好,菜式美味而不过分昂贵,预订好座位更把地址细细写在卡片上,方便我们与出租车司机交流。胡志明市的姑娘们面容清秀,待人接物落落大方,打扮时尚得体,总使我联想到茉莉花,还有晕红清脆的莲雾果。

早餐的热带水果成熟度正好,红毛丹火龙果莲雾龙眼芒果应有尽有,还有好些我叫不出名字来的果子。原味、果粒、果仁酸奶貌似是酒店自己做的,小巧的广口玻璃瓶摆在一排,特别怀旧。羊角包、巧克力卷、长棍面包、冷切肉、奶酪水准很高,和法国的不相上下。酒店提供的沐浴用品一式是欧舒丹的小瓶子。种种精心安排的细节处体现了胡志明市对生活品味的追求,骨子里果然最具法国文化神髓,虽然不少房屋年久失修,西贡河水有待清洁,假以时日,重新成为东南亚的巴黎不成问题。

我们对战争纪念馆和统一宫没什么兴趣,决定在市中心散散步。酒店隔壁就是British Council,星期天也有青少年进进出出,想来是为考英语证书做准备。妙的是街对面的围墙上一溜红色的宣传画,看不懂越南文主题也不难猜。同起路(Dong Khai)号称最繁华的商业街,西头簇新的钻石购物广场与历史建筑圣母院隔街相望,东头是西贡河,一路上服装店画廊酒吧咖啡厅酒店摩肩接踵,四周点缀着市剧院、市政厅等保存完好的殖民时期建筑。圣母院和中央邮局之间的小广场上许多队拍婚纱照的小团队,准新娘新郎一律着白色,西式婚纱颇不俗气,白色奥黛通体蕾丝,比河内的新娘们会打扮多了。

慢慢向东走去,沿街的房子都不太高,四、五层的样子,商店民居的窗户线条、栏杆花纹很明显带着上世纪二、三十年代的欧洲风格,每条窄窄的弄堂口都有一两个小摊,旧旧的却又收拾得清清爽爽,卖冰咖啡、甘蔗汁、椰青水、越南馅料的棍子面包,摊主安静地守着自己的小生意,或者跟顾客对面坐着聊天。午餐时分穿得山清水秀的写字间男女一起出动,安然排排坐在路边摊的小凳子上享用快餐,丝毫不觉得有什么奇怪。马路上也有挑着担子、推着自行车卖水果蔬菜的,一箩整整齐齐鲜艳夺目的黄金瓜让我惦记至今。

西贡河周边的马路尘土飞扬、噪音赢天,大太阳没头没脑晒下来,好容易找到了槟城市场附近的市立美术馆,享受旧式电扇恩赐的凉风。展品殊无可观之处,略有疲惫之态的房子颇有味道,格局是富商的大宅,风格半西半东,法式阳台边砌了青绿的硫璃瓦。三层楼面宽敞舒适,还配了老式电梯,法式门窗的雕花和用色让我想起《青木瓜之味》里青年音家的小庭院。美术馆后一进的天井里满是学生,地上画出小小的网球场,看来早已变成了学校。越南大街边的幼儿园、中小学、大学非常多,而且常常设在漂亮的建筑里,这点很让我喜欢。

某天下午睡醒正是傍晚时分,拉开窗帘一看,天空乌云翻卷,天际线处的第三区还是第五区上方闪电似裂帛般划过,树木花草被风吹得跳起舞来,酝酿了一下午的热带暴雨终于哗啦啦落将下来,隔着玻璃似乎都能嗅到空气中的雨意。街上摩托车的河流里红灯闪闪,雨衣五颜六色,好一幅南国雨景的图画。对面中学的五人足球场灯光通明,男孩子们根本不怕淋雨,照样踢得热火朝天。好不容易打到一辆出租去市中心吃饭,沿途中小贩们或躲在屋檐下,或撑开了自备的大阳伞,静静地等雨过去,并没有烦躁的表情。圣母院的红色墙洞里也有三三两两的避雨人,此情此景使我第一次感受到这个充满了原始生命力和噪音的城市果然不负其浪漫之名。

三十六行

一出河内机场立刻感受到气温的差别,同香港纬度差不多的地方三月份白天只有16度,可能与地处内陆相关。机场旅游信息处的女士问知我们要去歌剧院附近,一张口就要30美元。我们在越南混了几天,知道出租车费高于物价水平,可这也太离谱了。看到我们要走,她又硬帮帮的加了一句:40公里呢,外面排队要收50!

外面排的也不是队,只有一位手持对讲机的女士看上去象是机场人员,指派给我们一辆出租车,要价16美元。司机小哥羞涩地讲了一声Hello,就默默地开起车来,与HCMC能讲流利英语爱攀谈的司机完全两个样。驶过多处现代厂房,一排包括美的电器在内的广告牌,片片农田果园,眼前一条宽广的河流就是红河了。

进入市区的环路,渐渐看到城市的内圈,错综狭窄的街道口几乎都被雍容宽广的榕树拥抱着,古意盎然。街上行人裹得严严实实,服装深蓝黑灰色居多,面容中似乎多了些许防犯的神气,使刚从热情的胡志明市来的我们眼睛有点不适应。车子忽然从一片姜黄墙褐红瓦的建筑边拐了进去,酒店所在的后街上绿荫森森,打扫得干干净净,清凉宜人。边上的河内歌剧院庄严凝重,与胡志明市轻盈俏丽的市剧院恰成对比。

河内街道上经常有1010-2010的字样,翻翻越南简史,果然旧名升龙的河内建城有一千年了。别名三十六街的老城区,街道仿似清明上河图里的商业街,说是几百年前开始繁荣的手工业者聚集地果然有迹可寻。每条街基本以一种商品为主,路名都以Hang (行)开头,丝绸、竹制品、五金、草药、婚庆用品、鞋、糖果、窗上用品,五花八门什么都有,有点象上海城隍庙翻新前周围小街的批发市场,场面却宏大得多。本地人说越南有句俗话:一个人的生意不好做,一街人的生意才容易取信。屋子开面都极狭窄,有些只有一间屋那么宽,却一直盖到四、五层,掩藏在榕树丝丝缕缕的枝叶里,倒也不显得过于破旧。这些屋子往往有好几进,前商后住,也许还有堆东西的仓库。

旧城区是怀旧者流连忘返的地方,也是背包客的天堂,数以百计的平价旅馆开在这里。圣约瑟夫天主教堂周围,还剑湖北的Hang Gai街充满了各式各样的手工艺品小店,丝绸、漆器蛮有特色,画廊尤其多,只是水准参差不齐。爱购物的可以在这里逛一天,走累了坐下喝杯浓咖啡,晚间年轻人聚在生啤店畅饮Bia Hoi交流东南亚游历心得,各摊挡的电灯点得雪亮,远比与购物餐饮大全的百货公司有趣得多。

Hang Be街的法国餐馆,招牌还是东方风格

这条街全是卖竹制品的

婚庆用品一条街

古城门

越南青年画家的作品

天主教堂边上的中学正当放学时间

大都会

还剑湖是城市的中心地标,北面为老城区,西面的巴亭区包括了胡志明纪念堂等一系列政治性建筑,还有河内的文庙。还剑湖很秀气,但比预料中的小得太多,中国公园里的人工湖可能还更大些。湖的南侧就是French Quarter了。

颇有几座亚洲城市被称为东方巴黎,包括上海,然而单就历史建筑规模和城市布局来说,河内的法国区看来最象巴黎,嗯,应该说因其热带植物而更象法国南部的海岸城市。

去越南前好些人问,越南有什么好玩的?我说:去吃东西呀,然后不好意思地加一句,看看法国人念念不忘的印度支那如今什么模样。其实除了电影里得来的零碎印象,对越南的历史相当模糊,最近才稍微补了补课。西方列强对亚洲的殖民进程似乎都先从贸易和传教开始,然后侵略重要港口,强占租借区。英国人对印度,法国人对印度支那的占领比较彻底,1865年越南南部沦为殖民地,以西贡为中心,安南就是当时对越南北部的称呼。1887年建立包括越南、柬埔寨、老挝的法属印度支那,“首都”设在河内。这段统治直到1940年日本军队入侵才终止,期间法国殖民者从咖啡、橡胶的种植贸易中获得了巨大利润,同时对当地的盐、酒、鸦片课以重税。1945年越南宣布独立,法国人却又卷土重来,又过了10年才被彻底打败赶走。

这段并不愉快的历史却也造就了河内独特的风情。在法国区散步是非常惬意的,道路宽敞整齐,绿树成荫,隔不多远就设一座小小的街心花园。殖民时期的私宅、官方建筑、酒店至少从外表看维护完好,现在变成了国宾馆、政府机构、大使馆、幼儿园、咖啡店、潮流餐厅,规模较大的大学和医院也集中在这个地区。乳白是法国人喜欢的原色,越南人钟爱的姜黄更契合热带气质,与纷纷的绿叶映衬着很具艺术效果。

大都会酒店(Sofitel Metropole)的历史颇具代表性。酒店建于1901年,乳白外墙黑色雕花铁栏杆、新艺术装饰细节,一时成为法属印度支那最受追捧的下塌地。数不清的名流在这里住过,底楼Lounge Bar的酒单上细细地列出了Graham Greene, Somerset Maugham, Charlie Chaplin,Noel Coward等人心爱的饮品。据说Noel Coward那首著名的的歌曲就是在河内获得的灵感:Mad dogs and Englishmen go out in the midday sun。九十年代中Sofitel集团接管时酒店已经破败失修,现在重新装饰得颇有味道。出发之前我就打定主意要尝尝Graham Greene最爱的鸡尾酒, 和柠檬雪葩一起送上的Daiquiri果然美味。

Metropole的终日人来人往,我们去的几次里有幸见识了河内的新贵们:品雪茄的政要人物,帮女朋友提香奈儿包的公子哥儿,一坐下就开香槟的生意人,也有穿着商业套装的职业人士。无论什么时代,大都会总会有人来捧场的。

The Metropole

柠檬草,香蕉花

蔡澜鼎力推荐的Quan An Ngon,是接触各地区风味小吃的最佳启蒙场所,所谓upmarket street food,价格合理,又有英文菜单,难怪游客趋之若骛。这家先开在HCMC,后又发展到河内,从早上六点到深夜人气都极旺,不事先预定就做好等位的思想准备吧。两家试下来,还是HCMC这家更精致些,小小的庭园,伴随潺潺的喷泉声和树叶间星星点点的灯火烛光,让人忘记了这其实是个室外大排档。酒店的当地姑娘们对它的评价一般,可能觉得它失去了街头食物的本味,但又温柔地加了一句:如果想参观传统食品的制作过程,这里还算不错啦。

庭园四周的游廊下排着一溜食档,现场拌沙拉,摊煎饼,炸春卷,煮海鲜,榨果汁,可惜两个人试不了几种。先上桌的是西贡啤酒,和两个注满了冰块的玻璃杯!好吧,入乡随俗先。用莲藕嫩茎佐以鸡肉,虾,胡萝卜丝,拌上青柠、鱼露、辣椒勾出酱汁的沙拉很爽口;新鲜出灶的粉卷,嫩而清的米粉皮卷了少许木耳鸡肉馅,柔软温和,一起上桌的有猪粉肠片,绿豆芽和九层塔薄荷叶;婴儿拳头那么大的田螺与柠檬草一起灼熟,蘸以姜味颇浓的调料;最爱砂锅柠檬草煮文蛤,火候极准,甜美多汁,只有一丝丝柠檬草的香味,比后来高级餐馆吃到的出色得多;炸春卷比北方的版本茁实,切成段上桌,皮儿薄,馅里加了粉丝木耳马蹄末所以松松的,又调进了胡椒五香,完全不感觉油腻。每道菜都伴随各式各样的新鲜香草沙拉叶和蘸料上桌,一时间眼花缭乱。

Quan An Ngon已经改名叫Nha Hang Ngon(安贡馆),从南旗起义路138号搬到了Pasteur 160号。

在越南每天至少吃一两碗河粉,HCMC的河粉尤其象点心而不是主食,量非常小。牛肉河,鸡肉河是最普通的,最受好评的店往往只做一样。牛肉河(Pho Bo)的汤底无比重要,干葱、老姜茴香、桂皮炒出香味后与牛骨一起至少煮24小时(所以越南最出名的河粉连锁店叫Pho24,水准不错),老店的汤是据说一直煮着的,只添新汤,从来不清空。鸡汤快一些,周末也可以在家里做。越南的生牛肉片、捶过的牛肉末热汤灼熟后都太老,反而事先煮熟的半肥牛腩最好吃,也有牛肚。

Pasteur上名声远扬的老店Pho Hoa是我尝过味道最好的,店堂旧旧的坐满了当地人,我们两个人走进去颇有点触目。同桌的一家三口很友好,小男孩的父亲耐心地给他喂米粉和牛肉,孩子的妈妈扬手叫加点生豆芽。大盘青翠的香草叶也是北方没有的,我最喜欢长得象油麦菜的saw leaf corianda,有香菜味道但比较婉约,比较不习惯浓烈的亚洲九层塔。店里并没有空调,热得象蒸笼一般,喝到第一口既浓且清的牛肉汤后,立刻觉得不枉特地打车前来解馋。挤上青柠汁,加了辣椒、鱼露后再喝一口,哗,套用蔡澜的陈词,味道错综复杂,更加鲜甜。

酒店推荐的餐厅隐藏在一条僻静的小巷里,路口走进去后别有洞天,一间间小洋楼开成餐馆、酒吧,也有桃色意味的场所。Mandarin装修得古色古香,服务周到体贴,顾客里不少日本人。菜很精致却毫不乏味,开胃小碟的辣渍青木瓜片非常醒胃;香蕉花切丝与牛肉拌成沙拉,脆生生的;大虾类似避风塘做法盐焗,砂锅底铺的一层柠檬草增添了香味,服务生事先送上一碟椒盐,一瓣青柠,椒盐挤上青柠汁后立刻发生了神奇的变化,远比欧洲的柠檬汁橄榄油刺激提神,除了姜醋外,比任何蘸料都更适合海鲜;炒粉丝的蟹肉很甜,粉丝沾满了蟹味;炒蕹菜只取嫩杆和叶子,适合Morning Glory的芳名。相形之下,各导游书都推荐的Temple Club气氛不错,菜品不及Mandarin,倒是隔邻Fanny’s的姜汁和牛轧冰激凌蛮有特色。

安贡馆

Pho Hoa

Mandarin

槟城市场的小吃店,猪爪很诱人;还有不知名的蔬菜(藕?)

街食

在河内吃到的正规餐厅基本都不如路边摊,一则老店和摊铺每天只做那么几样食物,精益求精。二者街边制作食品的人与食客之间的亲密互动在越南特别明显,大家面对面坐在塑料小椅子上,一边做一边吃,一个老板只对几个顾客,即使不是熟人也难免扯上几句闲天,街食的新鲜热辣随意,一进某某club的高级场所立刻磨去了棱角。河内餐馆里吃到的越南菜,说实话比我自己在烹饪课上的出品强不了太多,尤其柚子蟹肉沙拉那道菜。

所以长达六小时的街头美食游绝对是河内停留期间的最亮点。团友都很有趣:住在加洲的墨西哥女子,熟悉各国食物但不太喜欢鱼露的味道;布达佩斯的美食专栏女作家,想开越南餐馆;正从伦敦搬往悉尼的测绘师夫妇,懂得湖南菜和四川菜的分别;澳大利亚援助东南亚计划的志愿者,爱好摄影和烹调,假期在周边地区独自旅行,下一站要去丽江和大理。

喝过罗汉果茶,吃完一碗热腾腾的河粉,先逛只有当地人光顾的菜市场,听导游讲解什么样的鱼露最好,各种香草的用法,看熟手现场剥蟹黄,观赏大大小小的田螺,煮得黄澄澄漂亮神气的童子鸡。还有我妈妈最爱的红米苋和水芹!赶紧照相留念,回家带给她看。

接着是世代经营的Banh Cuon店,女儿管摊粉皮,爸爸卷入事先炒好的木耳猪肉胡萝卜末,切段,洒上脆炸干葱片,虾松,点缀以九层塔叶,上桌。导游另外点了粉肠片和广式香肠片给我们尝尝。Banh Cuon,怎么看都象肠粉,怎么听都象粉卷,导游也说,越南北部受中国饮食的影响很深,大家心照不宣的是,中国把越南占为属国的历史可比法国人长多了。一对拇指大的昆虫使大家都开了眼界,晒干后只须撕下一小片,在鱼露调料里搅上一搅,立刻增添无穷香味!在老河内人家里,这是你争我抢的珍稀调味品,如今只有老一辈的顾客才会在粉卷店里另外花钱要一点浓缩精华,云云。大家将信将疑尝了尝,天哪,真看不出筷子头那么一点竟然有那么浓的鲜香。

游览路线设计得周到,下一站是干果蜜饯店,让大家的肠胃稍事休息。一种类似脆梅的蜜饯不错,团友们更喜欢糖姜片,导游说冬天这个特别受本地人喜爱,我更是两眼放光;边吃边贪心地打量几十个瓶子,各种热带水果,话梅种类特别多,有两瓶看上去象是极细的姜茸制的,问了导游,挑了酸甜咸那种,回酒店试过后,在机场又买了两罐。

吃吃走走谈谈,几乎到了午餐时间。洞春市场后面一条小巷子里全是小吃摊,等吃完一个肉末虾米豆芽脆皮蛋卷我几乎已经饱了,团友们斗志昂扬,接着又吃了三四种。大名鼎鼎的Bun Cha这个摊位是用传统粗竹签烤的,而不是最近流行的铁丝网,肥瘦相间的猪肉片烤得外脆里嫩,与圆米粉bun、香草叶蘸调料吃。最美味是螺蛳粉Bun Oc,特别问了导游,汤底是猪骨和香料熬成,然后加西红柿再煮,米粉烫熟和田螺肉一起浇上鲜香微酸的汤头,当然可以加辣椒,配料还有酸渍青芒果青香蕉。

不知道是吃太饱了还是不习惯粘乎乎的che甜点,大家只意思意思地尝了尝。最后被带到本地人才去的咖啡店,里面黑洞洞一地瓜子皮,男人扎堆抽烟,女性聚会聊闲天,偶尔喝一口加或者不加炼乳的咖啡,这不就是中国从前的茶馆店么?咖啡品质非常好,离开前每人都买了一大包。

越南行最意想不到的美食,出自瓦伦西亚的卡洛斯之手。那天在老城区逛得累了,撞进卡洛斯的餐厅,问只喝咖啡行不行。扎着马尾辫的老板笑嘻嘻地说,什么都可以,快请进来。吧台边挂的小黑板上写着本周特色菜,我和某人互相瞧了一眼,看上去很正宗呀。第二天我们特地又寻了回去,准备大吃一顿。先点的当然是我最爱的腌鲱鱼,然后大块章鱼须炖土豆片,都很标准。卡洛斯推荐了自制paella,我尝过多次海鲜饭觉得都不过如此,听说只用兔肉鸡肉才好奇地决定试一下。白酒炒西班牙肉肠意外地好吃,并尝不出白葡萄酒味道,酒却解去了肉肠的油腻。炖西红柿甜椒茄子看上去很象ratatouille或者西西里的caponata,轻酸带有蔬菜原味的甜,妙在舌头上似有无数轻微的汽泡一个接一个轻轻裂开。我问老板莫非加了汽泡酒?卡洛斯大方地公开秘诀,原来瓦伦西亚的杂菜不是炒煮炖,而是烤出来再调味,一定要放在冰箱最冷的部位,才能有特别的口感。最后一人份paella上来,小小的平底锅里饭底薄薄一层,除了兔肉鸡肉配料只有大白扁豆和刀豆,颜色正,饭煮得刚断生而有嚼头,每粒饭都浸润了汤汁却又不太湿,吃进口香气四溢,饭焦更是好吃得不得了。我们直向卡洛斯竖大拇指,最佳paella!

老城区鸡粥档

卷须长长的绿米苋用蒜茸炒很好吃

粉卷,里面也可以加鸡蛋

传统竹签烤肉bun cha,上面裹的betel leaf(蒌叶)经常被用来包肉类海鲜

街食者的亲密关系。白煮蟹在街边当小吃卖,感觉很豪华

Club de l’Oriental餐厅的生春卷