史家胡同

Posted: 2014-05-23 6:48

刚回国转了一圈,先在上海会会亲友兼逛街购物,然后去北京怀旧,看看九十年代住过的故地如今是什么模样。

北京南站出来,第一印象觉得北京大致是十年前的基本格局,绿化还是那么好,三十几度的天气树荫下很凉快舒适。后几天在东城南城转悠了下,好像南边拆得比较厉害些,往往一整片街区圈成空地。新发现是地铁站遍布各处,非高峰时段应该是便捷的交通方式。

出租司机没听说过酒店所在的史家胡同,我从谷歌打印的地图他说看不懂,最后打电话请教了他的同事才搞清了大概方向。后来再打车我就说灯市口大街与东四的路口,司机师傅们还是不太明白,最后一位老师傅说:嗐,就是灯市口大街东口么。我忽然间就记得了,北京的路原比上海规整,所以可以用东南西北来定义路口。司机师傅们还每每问:往南还是往北,东北我顺路,西北可去不了?我得在脑子里过一遍地图才答得上来。

正值下午三点多钟,史家胡同西头的路口被中巴大巴堵得水泄不通。听说过史家小学相当有名,没想到有如此规模的校车队。过了小学往东,一扇大红门紧紧闭着,门楣上邓颖超题名有“好园”二字。门口一块石碑写着51、53、55号为文物保护建筑,但并不象上海那样在牌上简述建筑年月、风格和原来的用途,感兴趣的人得自己去刨根问底。51号原是章士钊的住宅,后来章含之和乔冠华在此居住过,章含之去世后经过一番纠葛由洪晃交还给外交部。53号曾是全国妇联所在地,现为好园宾馆。

再往里走胡同更窄了,槐荫覆盖的巷子无论晨昏都安安静静的,除了三两间宾馆和数间机构,几个小饭馆和杂货店,所有的院门无论新旧都悄悄地掩着,难以窥探门后的究竟。走在胡同里偶尔会听见字正腔圆的京味普通话,多半是俩老太太互相问候,去哪儿转悠了您这是?这不刚到东四走了走。也有老头儿搬了凳子在门口坐着,见老伴从院子里出来,就顺手递给她一把刚剥好的蒜瓣儿,晚饭正用得着。一个高鼻深目的年轻老外从杂院里走出,施施然拣了一处树荫站定,运气打起了太极拳。这正是当年我爱煞的京味儿生活,虽然也明知胡同外的北京已经发生了巨大的变化,未经修缮的院子生活起来可能也不太那么舒适。

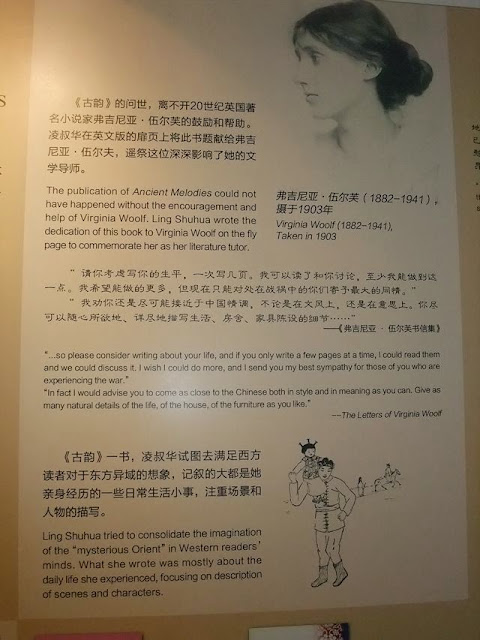

胡同的中间有一座史家胡同博物馆,虽然免费开放但参观的人并不多,正适合午后散步路过细细观赏。这座二进四合院原为凌叔华故居,解放后曾经是史家胡同幼儿园。展览布置得非常精致,既有四合院如51号院的模型,整条胡同的沙盘,也有各种文化专题,包括56号旧北京人艺,59号庚子赔款入学考场,史家小学,胡同生活等等。内容最丰富的自然是凌叔华陈西滢的民国文化圈子:凌叔华与邓颖超许广平是天津女校的校友,曾向鲁迅求教写作,她与父亲举办的客厅沙龙也邀请画家如齐白石,后来夫妇俩人与沈从文等一批作家过从甚密。1924年因为迎接泰戈尔而结识了徐志摩,徐的日记交由凌保管,徐去世后凌叔华因此与林徽因等人产生了不大不小的纠纷。陈西滢就任武汉大学后,凌叔华又通过Julian Bell (Virginia Woolf的姨甥)与Bloomsbury圈子产生了关联,她在自传体小说《古韵》序言中称Woolf为其文学导师,而1953年该书在英国出版时为之作序的是Vita Sackville-West。关于凌叔华与徐志摩及Julian Bell的关系传闻甚多,我就不一一赘述了。抗战后陈西滢先由民国政府派在巴黎驻联合国教科文组织,后一家定居于英国。1989年底凌叔华在女儿的支持下落叶归根,1990年病逝于北京。

除了史家胡同,美术馆后街附近的钱粮胡同也是我喜欢的,颇有几家咖啡馆和名餐厅。西巷深处的越南菜馆SUSU装修得很舒适,深受女性欢迎,工作日中午也坐得满满的。只是不太好找,不时听到有人电话指挥找不到地儿的朋友:你看见一个理发店就拐弯,经过一个公共卫生间就到了。SUSU的菜味道与越南的相比略为平淡,一大碗酸鱼汤倒醒胃爽口,适合消暑。胡同四十四号厨房在宋庆龄故居附近,自家拌肉切得飞薄,肉质细腻口感清爽,腊肉炒野山笋香香的,凉拌黑木耳里星星点点的是茉莉花。他们家的桂花米酒非常好喝,服务亲切大方,我们两人都特别欣赏。吃完饭沿后海走一走,经过游泳的大爷大叔们,凝神垂竿的中青年们,拉着手风琴自娱自乐的一对夫妇,端坐着以中央人民广播电台腔调朗诵的老先生周围围了一圈小朋友,还有扎堆锻炼的,遛狗遛孩子的,晚风习习,柳丝垂地,湖面波光粼粼,夕阳中一片闲散惬意。只要不靠近银锭桥边的噪杂酒吧群,这似乎还是十几年前我认识的那个北京,其间的时光恍惚都未曾流逝。(完)

北京南站出来,第一印象觉得北京大致是十年前的基本格局,绿化还是那么好,三十几度的天气树荫下很凉快舒适。后几天在东城南城转悠了下,好像南边拆得比较厉害些,往往一整片街区圈成空地。新发现是地铁站遍布各处,非高峰时段应该是便捷的交通方式。

出租司机没听说过酒店所在的史家胡同,我从谷歌打印的地图他说看不懂,最后打电话请教了他的同事才搞清了大概方向。后来再打车我就说灯市口大街与东四的路口,司机师傅们还是不太明白,最后一位老师傅说:嗐,就是灯市口大街东口么。我忽然间就记得了,北京的路原比上海规整,所以可以用东南西北来定义路口。司机师傅们还每每问:往南还是往北,东北我顺路,西北可去不了?我得在脑子里过一遍地图才答得上来。

正值下午三点多钟,史家胡同西头的路口被中巴大巴堵得水泄不通。听说过史家小学相当有名,没想到有如此规模的校车队。过了小学往东,一扇大红门紧紧闭着,门楣上邓颖超题名有“好园”二字。门口一块石碑写着51、53、55号为文物保护建筑,但并不象上海那样在牌上简述建筑年月、风格和原来的用途,感兴趣的人得自己去刨根问底。51号原是章士钊的住宅,后来章含之和乔冠华在此居住过,章含之去世后经过一番纠葛由洪晃交还给外交部。53号曾是全国妇联所在地,现为好园宾馆。

再往里走胡同更窄了,槐荫覆盖的巷子无论晨昏都安安静静的,除了三两间宾馆和数间机构,几个小饭馆和杂货店,所有的院门无论新旧都悄悄地掩着,难以窥探门后的究竟。走在胡同里偶尔会听见字正腔圆的京味普通话,多半是俩老太太互相问候,去哪儿转悠了您这是?这不刚到东四走了走。也有老头儿搬了凳子在门口坐着,见老伴从院子里出来,就顺手递给她一把刚剥好的蒜瓣儿,晚饭正用得着。一个高鼻深目的年轻老外从杂院里走出,施施然拣了一处树荫站定,运气打起了太极拳。这正是当年我爱煞的京味儿生活,虽然也明知胡同外的北京已经发生了巨大的变化,未经修缮的院子生活起来可能也不太那么舒适。

胡同的中间有一座史家胡同博物馆,虽然免费开放但参观的人并不多,正适合午后散步路过细细观赏。这座二进四合院原为凌叔华故居,解放后曾经是史家胡同幼儿园。展览布置得非常精致,既有四合院如51号院的模型,整条胡同的沙盘,也有各种文化专题,包括56号旧北京人艺,59号庚子赔款入学考场,史家小学,胡同生活等等。内容最丰富的自然是凌叔华陈西滢的民国文化圈子:凌叔华与邓颖超许广平是天津女校的校友,曾向鲁迅求教写作,她与父亲举办的客厅沙龙也邀请画家如齐白石,后来夫妇俩人与沈从文等一批作家过从甚密。1924年因为迎接泰戈尔而结识了徐志摩,徐的日记交由凌保管,徐去世后凌叔华因此与林徽因等人产生了不大不小的纠纷。陈西滢就任武汉大学后,凌叔华又通过Julian Bell (Virginia Woolf的姨甥)与Bloomsbury圈子产生了关联,她在自传体小说《古韵》序言中称Woolf为其文学导师,而1953年该书在英国出版时为之作序的是Vita Sackville-West。关于凌叔华与徐志摩及Julian Bell的关系传闻甚多,我就不一一赘述了。抗战后陈西滢先由民国政府派在巴黎驻联合国教科文组织,后一家定居于英国。1989年底凌叔华在女儿的支持下落叶归根,1990年病逝于北京。

除了史家胡同,美术馆后街附近的钱粮胡同也是我喜欢的,颇有几家咖啡馆和名餐厅。西巷深处的越南菜馆SUSU装修得很舒适,深受女性欢迎,工作日中午也坐得满满的。只是不太好找,不时听到有人电话指挥找不到地儿的朋友:你看见一个理发店就拐弯,经过一个公共卫生间就到了。SUSU的菜味道与越南的相比略为平淡,一大碗酸鱼汤倒醒胃爽口,适合消暑。胡同四十四号厨房在宋庆龄故居附近,自家拌肉切得飞薄,肉质细腻口感清爽,腊肉炒野山笋香香的,凉拌黑木耳里星星点点的是茉莉花。他们家的桂花米酒非常好喝,服务亲切大方,我们两人都特别欣赏。吃完饭沿后海走一走,经过游泳的大爷大叔们,凝神垂竿的中青年们,拉着手风琴自娱自乐的一对夫妇,端坐着以中央人民广播电台腔调朗诵的老先生周围围了一圈小朋友,还有扎堆锻炼的,遛狗遛孩子的,晚风习习,柳丝垂地,湖面波光粼粼,夕阳中一片闲散惬意。只要不靠近银锭桥边的噪杂酒吧群,这似乎还是十几年前我认识的那个北京,其间的时光恍惚都未曾流逝。(完)

连我这路人都忍不住喊出了声. 看表正是夜里十点整,原来那灯不是整夜亮的。

连我这路人都忍不住喊出了声. 看表正是夜里十点整,原来那灯不是整夜亮的。