成年读者看童书(完)

Posted: 2015-08-12 22:30

团圆出生之前,我从来没有关心过儿童的图画书。那不过是些花花绿绿的逗小孩子玩的东西,我是这么想的。团圆出生后,我从开始为她们挑选一些中文图画书起,到后来自己一发不可收拾地读起来。所以本帖不是为广大的父母谋福利推荐童书,而是我个人作为一个成年读者看低幼儿童图画书的感想。我只爱看低幼绘本,因为低幼儿童绘本,因为幼童注意力有限,文字必须非常少,一页一到两句文字是比较常见的,有不少是无字绘本。这类绘本图画是主,如何用最精炼的语言讲述一个故事非常考验作者的水平,能够流传的此类经典图书很多文字都像诗一样有韵,毕竟诗能够用最少的字表达最多的意思。由于该类绘本以画为主,吸引了不少很棒的画家。在图画中可以藏下很多与主线故事不直接相关的细节,非常耐看。好看的绘本也经得起反复看。

给大的孩子看的童书,开始文字为主,这样的童书,图画为辅,文字没有成年人读物复杂好看,图画也不很出众,我就完全不感兴趣了,至少到目前为止。

读童书的时候,我带奶娃娃带得焦头烂额。作为新妈妈还没有从心理上完全适应私人空间的骤然收缩,几乎至零,在一片纷乱之中,读童书有一种神奇的安抚效果。在童话世界里,故事简单清晰,没有疑虑。不像阅读大人的读物,不自觉会代入,会如果这样会不会那样,会不自觉地自动分析结构。童书的简单,在此时反而能够直指内心。尤其是相当多的童书是经典读物,经过几代读者的检验,不像大人读物还将就个新书时髦书。好的童书会不停地给新小读者出版,读到一本好的童书的机会非常高。

我的童书来源主要有两个。当当上买中文的,本地图书馆借阅和半价书店买英文的。资源有限,不免影响到眼光有限。我发现在电子读物、网购大幅度冲击纸媒的今天,在湾区书店的分布非常有特色。在富裕的半岛和南湾是连锁新书店的天下,半价书店不开到那边。东湾的大连锁新书店则在早年受到亚马逊的冲击全部都关门了。完完全全是半价书店和旧书店的天下。这也许是因为伯克利有著名的Moe's Books,曾经有人评价它是最好的旧书店,没有之一。它也带动了伯克利集中力一批旧书店。我非常喜欢逛半价书店、旧书店,仿佛感觉比新书店更有故事,更有内容似的。不过这是另一个故事了。

在当当上买中文童书,我发现这似乎是个寻找童书最好的时代。中文本土图书产量与质量都还有限的时代,(感觉并没有多少好的画家/作家进入童书届,或者说并没有多少人真的把童书创作当作严肃艺术来看待。)出版业的国门却已打开,似乎全世界的童书都可以在这里找到译本。我因为觉得这也是一阵风,中译本出版一次未必会永远出版,所以买起来比较大手笔。就像我阅读大人读物,喜欢看前言后记一样,读童书也一样。我发现美国童书基本没有前言后记,像知道更多前因后果,敬请上网自行搜索。大人的书也就多数作者到处感谢一下。远不像中文书籍,编辑似乎都不甘寂寞,把前后情况当时社会局面、生活、工作都八卦一下。非常满足读者的八卦心理。童书也不例外。

先说中文本土童书。我的感觉中文本土童书还在wild west的最初级阶段。本土图书的质量跟不上,也许是现在国内在大量出版进口图书的原因。我目前看到的唯二满意的两,一本是《团圆》,另一本是《爸爸去上班》。

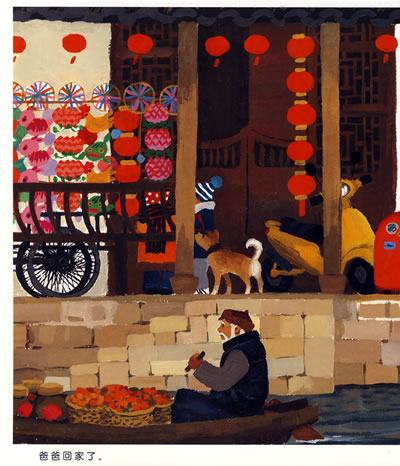

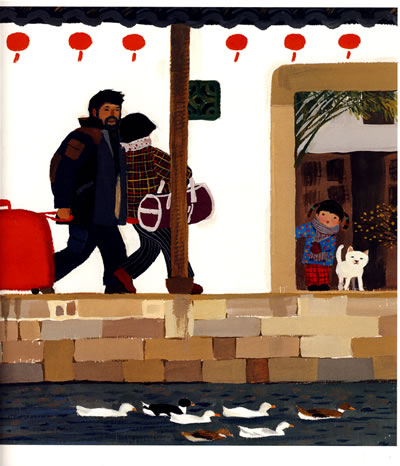

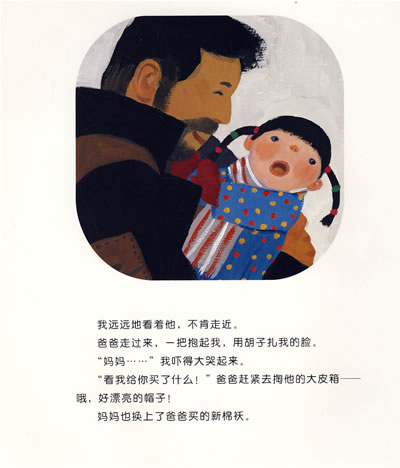

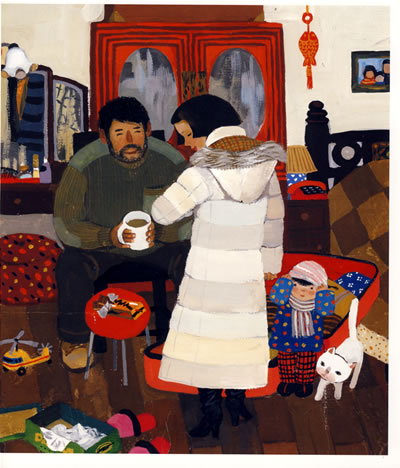

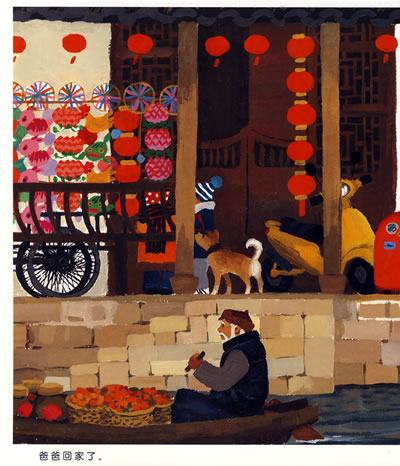

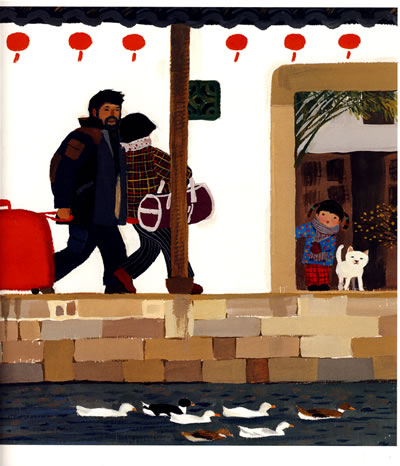

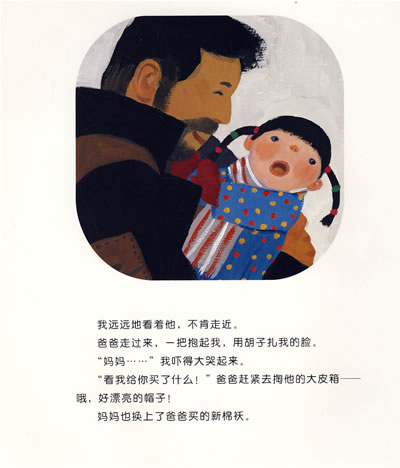

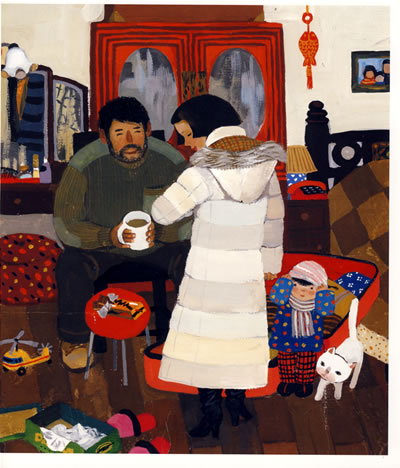

这本书是我作为一个成年读者最满意的一本,画风非常纯粹的中国(我觉得北方)民俗画风格,构图,细节,色彩都非常非常好;故事内容是出门在外打工盖房子的爸爸过年回家的几天。对儿童来说对爸爸主题的内容会很感兴趣,图画细节多。对成年人来讲,有点像看回忆儿时的故事。缺点是画风(我觉得!)非常北方,并且有过年下雪堆雪人打雪仗这些北方内容,但里面有些画面很南方水乡,比如舞龙是从类似水乡的桥上过,我看的感觉有点点错乱,但瑕不掩瑜,这仍然是一本可以一读再读的童书,我们家的团圆也的确拿着一读再读。虽然这本书尚未达到童书里最经典的水准,但这是我读到的内容图画最中国风格的美丽绘本。作者余丽琼。鉴于谷里朋友大概不会去买童书,我多贴点图片。

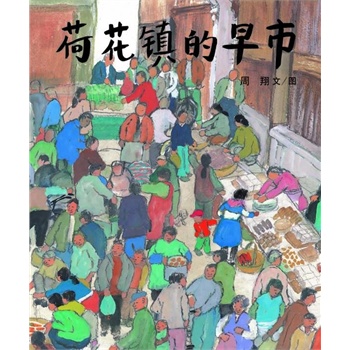

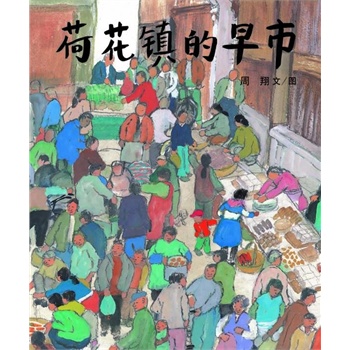

另一本雷声大雨点小的类似内容的书是《荷花镇的早市》。这本书,声势浩大,作者学美术出身,是《东方娃娃》的主编,多与日本交流,并且在《东方娃娃》上推荐新人。《荷花镇的早市》是与日本出版社联手出版,作者创作了两年,克服了很多心中的困难,最后在中国与日本同步发行。并且获得了第一届丰子恺儿童图画书奖优秀儿童图画书奖。(我看完个人实在觉得作者有曝光度就是不一样。)

这本书就是一团浆糊。主题非常好,是一个小男孩“阳阳跟父母来到乡下给奶奶过大寿,对他来说一切都那么新鲜有趣:盖在水里的房子、迎亲的队伍……”。作者小时候在江苏度过童年。苏州的河巷都在80年代被填掉了,这本书原本可以成为一本对过往水乡生活最好的礼赞。但是,但是!本书文字水平非常差,通篇用一种看上去很假的对话来叫阳阳,或者奶奶看新鲜景,这使得这本书无法读给孩子听。作为成年人看也很假得别扭。比文字更糟糕的是图画。每幅画的构图都非常好,作者花了两年时间的credit还是要给他的。但是颜色暧昧浑浊,线条犹豫断续,又完全没有任何细节,就像这个封面上的人物没有五官,所有他想介绍的水乡的唱戏的(戴着神奇的京剧大花翎)头饰服饰,沿水道的房屋,卖的玩意儿,所有的重点都一团浆糊地没有任何细节。简直像是一种超现实主义的噩梦,想看什么都看不清楚,一团混沌。但是本绘本的评价非常高,“这是一本具有中国风格的绘本,它是中国绘本的优美开端。”当然其实这也没说错,因为的确画风非常中国风,而且我说过,每幅画构图都非常好,如果是成年人有自己的水乡记忆的,可以脑补很多东西进去。说是中国绘本的开端也没错,因为更多的中国绘本都比这个还要差。

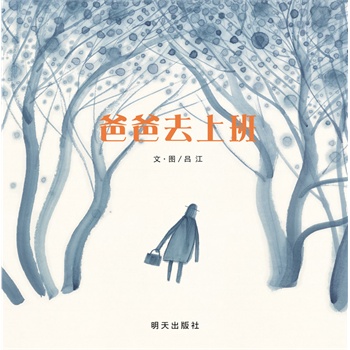

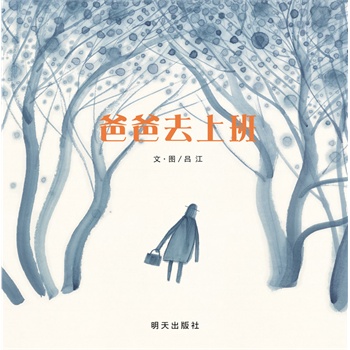

《爸爸去上班》是团圆非常喜欢的图书之一。这个主题非常非常适合儿童,爸爸上班到底都干什么去了,是去喂猫咪了吗?某人作为爸爸本人非常不能理解本书的妙处,只觉得gp不通。我觉得还好,这是一本完全没有任何中国风的图书,从内容与画面都充满想象力。内容,其实它也没有什么内容,但是文字像是非常适合儿童的朦胧诗,每页一句,从头至尾,节奏非常好。画风也非常意识流,跟文字风格非常协调。整本书都是跟封面一样极简画风,非常现代。缺点是,整本颜色都是封面这种含糊的酱蓝色。看上去脏兮兮的。当然也可能作者原本的图片清晰度非常高,是出版套色不够好,因为这本书的纸质很差。如果是套色非常好的印刷,有可能这会是一本很炫的书。

还有一本,《北冥有鱼》也不错。故事取自庄子的《逍遥游》,故事内容不过不失。图画很有风格,是铅笔素描的样子。我看的时候老有用橡皮擦擦一下的冲动。这本书感觉并没有什么针对儿童的地方,只是如果作为成人读物又太浅薄了。甚至是在世界儿童故事里,这个故事也改编得不够有韵味。很淡素,没有余韵。(《团圆》在这方面是很不错的。)图画我仍然觉得不是面对儿童的,因为不仅素描画很素,颜色还非常淡。但是这种淡素很有中国画的风格,包括本书的剪裁。以鯤之大,从来没有任何一页画全了成年的鯤,有时候会用一条尾巴,一只鳍表现鲲之大。虽然其实画里并未留白,但言在画外,这很有一种中国画留白的神与意。我很喜欢看这本书的图画。团圆对这本书就像我总结的,感情一般。但是因为这本书的图画风格非常独特,这仍然是中文绘本里一个比较好的开端。

我看的剩下的大量的中文绘本都不咋的。其中有个作者叫做保冬妮,好像是个儿童心理学家,出了很多童书,看网上选出的页面,她选的画家都画得很瑰丽,细节浓厚,内容貌似非常中国,我买了一大堆。这里给大家排雷,一本也不要买,都是胡扯,画也不好看,真的书拿在手里是大头儿童画和日系漫画的一个毫无关联也毫无风格的混种。保冬妮还编纂过一套北京民俗图书,嗯,不止她编的,我最早买的中国民俗北京民俗的图书都像是临时匆匆忙忙编出来骗钱的。

承蒙大家把帖子提上来。我一直记得我没有写完这个帖子,只是写帖子时团圆还小,我非常疲惫,读童书对我有一种抚慰在里面,诗一样的句子,大幅插图,在从早到晚的娃尖叫声中很让人平静,而且永不需要担心故事的没有幸福的结局。现在时过境迁,童书对我的魔法消失,我又回归看大人书了。所以只能拷贝我当时在下面回帖中写的:

这种比较经典的童书油管上都有视频:

The house in the night

我后来还买了好多童书因为要搬家的缘故,现在还都堆在车库,等待搬完家才打开。新发现一套比较好的中文童书是《这就是二十四节气》

别笑这幅画画的幼稚,整套书已经是中文原创书籍里图画清新不做作,内容也很有趣的一套了。基本这是一本科普类书,文字量比较大。

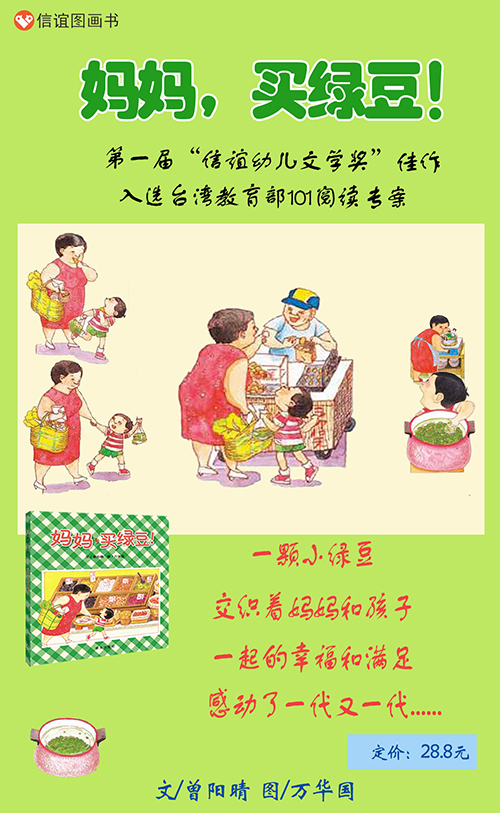

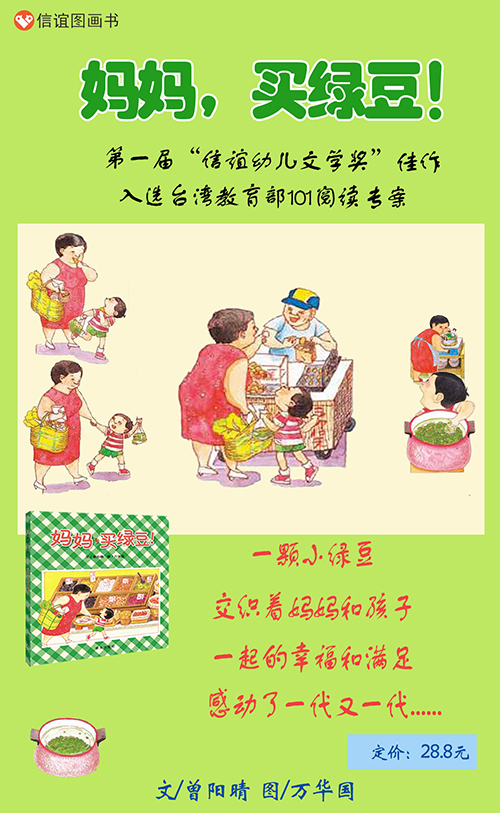

另外还有小美推荐的《妈妈买绿豆》非常推荐。这本书完美地把日常生活中的科学小常识和生活故事结合在一起。

最近听说国内外文出版要管制,很庆幸提前买了这么多书。当时总觉得外文出版可能是一阵儿一阵儿的,能再版的恐怕是少数。这是买中文童书最难的时代,也是买中文童书最好的时代。中文原创的困乏程度,和中国家长的焦虑成都几乎是对等的。各出版社都在乘此机会大量出版进口图书。我在购买的时候发现,进口的翻译图书比中文原创的图书要便宜,如果仅从性价比上来看买外文成名作图书要比中文原创的高多了。我简直要怀疑只有我们海外华人为了执着地给娃提供中国传统文化才会买一些特别“中国文化”的书。我开始怀疑难道进口书里很多盗版吗?仔细看自己买的都是出版号,进口号,书号俱全,实在不像是盗版。问过一个出版社的亲戚这个问题,他也说都应该是正版进口的。这些书通常还会有编者的话,讲如果会遇到这本书,如何引入。很有趣,中国出版商看样子是全世界的书展到处跑,看到合适的就引进。不仅引进最新的,很有些欧美的旧图书,因为跟时代道德标准不符不再出版,但是中文仍然会引入。上下几十年里有些意思的童书都有可能在中文出版市场上出现。这在美国绝不会出现。我研究童书发现这一现象之后,如老鼠掉进米缸里,购物狂大发作,疯狂买了好多童书。这是购买中文图书最好的时代。在美国基本很难买到翻译类的童书。而各国童书又各有特色,只读美国童书,做为一个爱书人,我觉得挺可惜的。

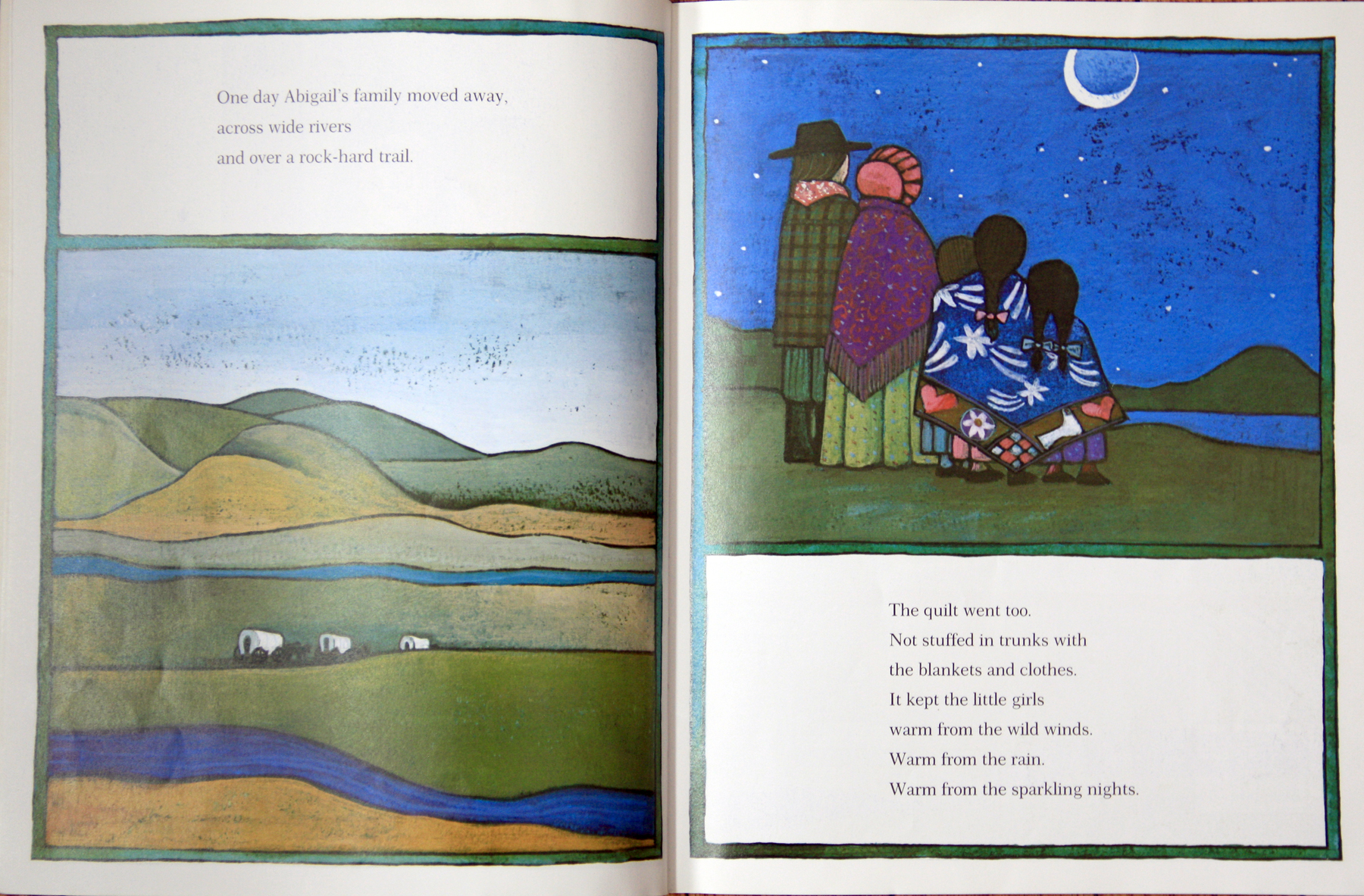

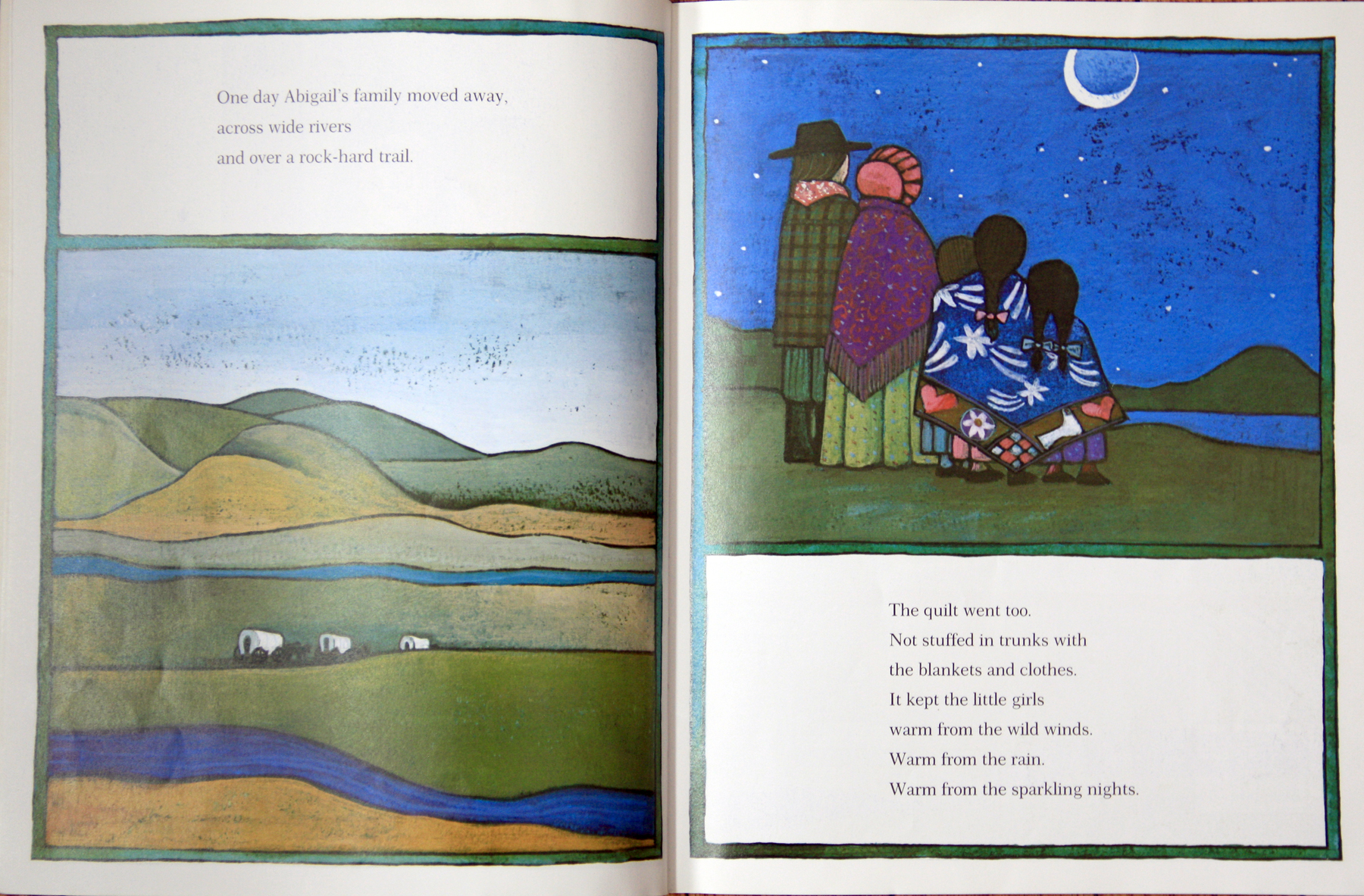

根据我在当当的购书经验,这个经验很有局限性,首先事关外文图书的引进,以及各国图书在国际图书上的影响力,其次是我自己选书肯定有一定倾向性。在这些条件下,根据我在当当的购童书经验,貌似目前童书出版一共有四大国,排名不分前后,每个国家都有鲜明的民族特色。第一是美国,这个说起来比较短。我基本不太买美国童书的中文版,美国童书就看英文的,除了个别个例,比如有的书已经绝版了。美国童书我接触最多,反而可能因为感触真实而无法提纲挈领地总结。美国童书里比较老的经典,感觉颇有些年代感和粗糙,是不是也是童书起步年代的产物,大概是很多美国成年人的童年记忆,所以会持续买给自己的孩子,比如my dog spot 以及一系列的spot dog书,scholastic 的 Clifford the Big Red Dog 系列(美国人的爱狗文化),Richard Scarry 的各种工作人员的书。Clifford还有一个原因应该是Scholastic出版社把Clifford做为幼教系列努力推。像美国人经常被人嘲笑没有历史一样,童书的历史往上追溯也没有太多经典,Dr. Seuss,Eric Carle,Berenstain Bears,(Gone girl里女主父母写了一系列以女主为原型的小女娃童书,畅销几十年,我当即就想到了Berenstain夫妇俩。但人俩是很美满的一对儿,妻子去世后由儿子继续主笔 Berenstain Bears系列。)数的出来的几个。但是历史短也有成为优势的地方。美国童书中有很大一部分带有一种乡愁感,讲西部垦荒,讲几代人之间迅速的时代变迁,(The quilt story, The Little House)然后,美国童书出现了大爆发,比如神奇校车系列,神奇树屋系列。我最喜欢有些童书出人意表的奇幻的想象力,简直像是好莱坞大片,比如David Wiesner的所有图书。对,美国童书的幻想跟好莱坞有共通之处。美国童书重点通常会是人与其他外界的关系,通常有点个人英雄主义,就算是寂寞,也是人与茫茫自然中的寂寞。这点在儿童电视上尤其明显,比如现在幼儿园小朋友流行看的Paw patrol,主人公是一个男孩加他带领的一群小狗,每只狗有一项特殊技能,专门去帮助别人。这些狗汽车飞机起重机,什么都上,非常工业化现代化。再大点儿的娃还看PJ Max,这个干脆是三个小小超级英雄,分别照顾到种族性别的分布。超级英雄的培养要从小抓起。对比同样是现在流行的英国的 Peppa Pig 小女娃猪Peppa一家人和老师朋友的故事,俄罗斯的Masha and the Bear 里超级捣乱鬼Masha和大熊,法国的Gazoon 里的一群动物,都是人与人/动物与动物的关系。看美国动画总觉得有点不对劲,又或者未来人不需要处理人际关系问题?最重要的是人与机器的关系?美国童书还有一个特点就是保证绝对的PG13,绝对没有非正义的儿童不宜问题,主题积极向上,就算是负面情绪,比如伤心,也通常是优美的,可以解释可以被安抚的。所以有些早期的美国童书就成为绝版,因为主题不够稳妥,比如有两本书团圆小时候特别喜欢,一直听一直听,都是美国童书翻译成中文,而美国不再版的。一本是《我们的妈妈在哪里》,这本书的问题是妈妈把两个娃娃放在火车站让她们不要动,自己抱着婴儿去追被风吹走的帽子!但是抛开这个问题不提,这种小蝌蚪找妈妈主题是婴幼儿特别喜欢的一个主题。而一般这个主题都是用小动物来完成的,这本书是小朋友,又画得细节丰富,其实是很适合婴幼儿的。另一本是《我一直一直往前走》,这本书原本是那本大红大绿的goodnight Moon图书的作者Margaret Wise Brown写的短篇小说,日本画家用拿来主义给简写再配上图变成绘本。这本我记得我也在美国找过,原版小说我记得已经不出版了,但是我现在记性不好。这本书是低幼版的小朋友独自通关闯世界的故事。问题当然又是为什么男孩会一个人在家接电话,奶奶居然让他一个人穿过市镇田野去奶奶家。该绘本画面温柔,情节非常适合低幼儿童程度的跌宕起伏,我都也挺喜欢的。当然这些归类都是并不准确的不可量化的个人感觉,主要是跟其他国家的童书比较而言。并且肯定不能代表全部美国童书,比如《No, David!》系列和小白最喜欢的Calvin and Hobbes对童年孤独感的准确描述更像是本欧洲童书。不,我收回我这句话,美国童书里的熊孩子再熊,熊孩子和整个故事都仍然完全在PG13的范畴内。

The quilt story

The little house

Flotsam

我一直一直朝前走

童书出版第二大国是英国。英国的童书,不知道为什么给我感觉那么地有文化底蕴。我完全不能总结归纳出到底为什么我会有这个感觉。我在我最早写的问童书里推荐过低幼类的英国童书。就连在低幼类书籍里都有浓浓的绅士风,小动物们戴礼帽,穿格子西装,说话彬彬有礼,喝茶,读报,打扫卫生,收拾庭院,好像都过着一种高贵的单身生活,与其他小动物朋友维持着礼貌的有距离的亲密关系。那种No, David!式的熊孩子在英国童书里比较少见到。做为童书大国,英国人在文艺方面真不是盖的,英国的童书种类非常齐全,各年龄段均有对应的童书。科普类非常有大英百科全书的气派。我喜欢一套see inside。相比神奇校车,我心里总有点不以为然,就是觉得小朋友不会喜欢科学知识的,特地上天下地变大变小地组出一套故事来。可能是因为我小时候并不是这样学的,老觉得故事部分多余。see inside是本数多到不能用一套这个词来形容的翻翻书科普童书,中文翻译了一部分说是一套,其实是有误导的,中文叫做看里面系列。开始美国不卖,得到英国出版社的网站用英镑买。为什么用英镑不用欧元,不能理解。现在美国亚马逊上有售(一部分)。而且在亚马逊上卖的see inside,都不是亚马逊在卖,好像以旧书为主,貌似是美国读者从英国买来读完了在亚马逊上卖。我也的确在旧书店淘到一本see inside的noisy castles。美国这种不进口图书的习惯太讨厌了。团圆这两个胖文盲洗完澡该去睡觉了,我们俩都拒绝这个时候给她们讲,她们会一起对着一本书互相讨论这里面到底在讲什么。当然她们对神奇校车也没有我那么偏见,也非常喜欢。如果要说缺点呢,可以算是除了英美其他国家的童书里都占不少分量的熊孩子在英国图书中的分量占的太少了。这点上美国童书紧紧跟在英国童书后面。当然这并不是说英国童书在想象力方面有欠缺。能够成为经典的都有超凡的想象力。有一本书我特别喜欢,是小团子小时候还不会说话的时候抱着睡觉的书。《雪人》。这本书非常老美国的确是引进了,在美国应该也是经典,旧版光纸板书我就看到过不同开本。现在美国亚马逊上的是新版的封面。不过因为这本书非常老,可能当时美国还是引进至少英国图书的,而且很可能美国小读者们是先看了同名电影才读的书。可能是因为是几十年前的绘本,这本书的绘画质量很差,细节简直要看瞎人的眼睛。书中画的家电跟现在的已经不一样。厨房里台面下面的小柜子和车库里棺材一样的东西,我看了许久终于决定它们分别都是冰箱。另外,1978年的英国中年人就满口都是假牙了吗? 还有一本书《The Tiger Who Came to Tea》,我从前一直觉得这么憨的故事只有英国人能写出来。大选之后,我又想这个故事是在隐喻种族吗?也许是我想太多了。

还有一本书《The Tiger Who Came to Tea》,我从前一直觉得这么憨的故事只有英国人能写出来。大选之后,我又想这个故事是在隐喻种族吗?也许是我想太多了。

第三大国是法国。也许是出版社进口图书的甄选,我没有看到法国童书里有多少低幼图书。法国图书的最大特点,别的国家完全比不了的,是法式疯狂的想象力。(神奇的是,德国的童书绘画色彩绚丽,但是内容就符合人们的刻板印象:比较拘谨。)有一套小美推荐的低幼儿童的大拇指无字书,里面什么内容都有,狮子咬死狮子,暴力抢亲居然互相相爱(这不变成杰克伦敦了嘛?)但是这些古怪的故事小小娃还真喜欢。(小美推荐过的 )小鸡布莱兹系列系列几乎可以称作熊孩子系列之最,也非常暴力。作者旁帝的一系列作品都比较疯狂。在美国决不可能分到童书级。法国童书里另一个显著的特征是对童年孤独感,甚至是从童年直至成年的孤单感的描述占据很高的比例。我觉得这很重要,可能除了双胞胎(多胞胎的情况不清楚),就算是有兄弟姐妹,每个人的童年都会开始学习对面孤独感。童书中对这种感情的描述,能够帮助小读者肯定自己的感受。比如捣蛋鬼埃米尔系列,某人在给团圆讲的时候,很奇怪地发问:这个小孩为什么没有父母?在整本图书的绘画中,人物只有埃米尔一个,父母只非常间接地出现在少量文字中,非常儿童视角。对,这又是一个熊孩子。大一点的读物小淘气尼古拉的节选干脆被附在我当年的法文课本的每棵后面做经典泛读。我在前团圆时代还没真的开始接触大量绘本时,就特别喜欢画小淘气尼古拉的桑贝的风格,曾经从法国亚马逊购买桑贝的其他绘本。这是题外话。像小美不喜欢的小兔汤姆系列简直就是法式熊孩子+孤独童年中的一股清流,健康向上得简直像是英美系的童书。这套书团圆两岁开始上幼儿园时期某人天天给她们讲,非常适合两岁儿童的心理,把生活的方方面面都讲到,很适合陪伴他们成长。某人开始觉得故事不够劲儿,这么平淡的日常怎么叫故事,结果一本一本讲下来他反而上瘾,他抱着娃指挥我拿书,经常会不满地指出:这本已经讲过了。讲过很多本之后,他总结道:这套书里的吃的全部都是胡萝卜。小圆子本学期的一次课堂分享也自己挑了一本汤姆书去讲。小美也喜欢的不一样的卡梅拉系列算是中间路线了,虽然也有不少打斗镜头,但是已经是PG13的了。这也是团圆最爱,书几乎要翻烂了。只是好像从第二季开始故事质量开始下降,重复粗糙,图画变成3D的,好像是从匆匆忙忙赶出来的动画片里剪出来的画面。

)小鸡布莱兹系列系列几乎可以称作熊孩子系列之最,也非常暴力。作者旁帝的一系列作品都比较疯狂。在美国决不可能分到童书级。法国童书里另一个显著的特征是对童年孤独感,甚至是从童年直至成年的孤单感的描述占据很高的比例。我觉得这很重要,可能除了双胞胎(多胞胎的情况不清楚),就算是有兄弟姐妹,每个人的童年都会开始学习对面孤独感。童书中对这种感情的描述,能够帮助小读者肯定自己的感受。比如捣蛋鬼埃米尔系列,某人在给团圆讲的时候,很奇怪地发问:这个小孩为什么没有父母?在整本图书的绘画中,人物只有埃米尔一个,父母只非常间接地出现在少量文字中,非常儿童视角。对,这又是一个熊孩子。大一点的读物小淘气尼古拉的节选干脆被附在我当年的法文课本的每棵后面做经典泛读。我在前团圆时代还没真的开始接触大量绘本时,就特别喜欢画小淘气尼古拉的桑贝的风格,曾经从法国亚马逊购买桑贝的其他绘本。这是题外话。像小美不喜欢的小兔汤姆系列简直就是法式熊孩子+孤独童年中的一股清流,健康向上得简直像是英美系的童书。这套书团圆两岁开始上幼儿园时期某人天天给她们讲,非常适合两岁儿童的心理,把生活的方方面面都讲到,很适合陪伴他们成长。某人开始觉得故事不够劲儿,这么平淡的日常怎么叫故事,结果一本一本讲下来他反而上瘾,他抱着娃指挥我拿书,经常会不满地指出:这本已经讲过了。讲过很多本之后,他总结道:这套书里的吃的全部都是胡萝卜。小圆子本学期的一次课堂分享也自己挑了一本汤姆书去讲。小美也喜欢的不一样的卡梅拉系列算是中间路线了,虽然也有不少打斗镜头,但是已经是PG13的了。这也是团圆最爱,书几乎要翻烂了。只是好像从第二季开始故事质量开始下降,重复粗糙,图画变成3D的,好像是从匆匆忙忙赶出来的动画片里剪出来的画面。

最后一个童书大国是中文图书引进的量最大的国家,日本。可能是因为中国引进图书日本占最高比例吧,中文绘本中日本绘本也占最高比例。日本绘本具有强烈的东方文化内容和绘画风格,对中文读者具有天然的吸引力。我曾经在这里问过总结过给低幼儿童的读物,团子从6个月开始天天要求读书,当时我非常黔驴技穷。当时我没有发现日本童书这个广阔的海洋。日本人做事认真的态度在童书领域得到了方方面面的体现。针对各个年龄层段,各种书类型,他们都有大量的充沛的图书。从最小的婴儿读物,他们就花式繁多。什么小小娃穿个衣服也是本书啦,小鞋子走路也是本书啦。但是这些绘本只要娃稍微大几个月就一点意义都没有了。有一本书可以推荐给几个月大的娃的家长们:《太阳笑哈哈》图画明媚,每页的内容都是婴幼儿能够理解关心的,每页一句的重复句式特别适合牙牙学语的婴幼儿。

并且像日本动漫一样,日本童书的想象力也自成一格,虽不如法国人的狂放不羁,具体后面再讲。讲太阳的童书不多,但是月亮却是一个永恒的主题。中文的法国童书里有两本关于月亮的《遮月亮的人》、《月亮的秘密》,但是关于月亮最好的图书是日本的《月亮的味道》。当然这本书的作者是波兰人,学艺术出身,在美国成名,最后移居日本。(我八卦地猜测是不是娶了日本太太?)不过也可见日本童书出版产业成熟,足以吸引国外作家。

再大点的娃,一岁左右就有小美都大力推荐过的《小熊宝宝》《噼里啪啦系列》《噼里啪啦立体玩具书》以及《可爱的鼠小弟》。说起来,这些童书的入门我还是仰赖小美的这些推荐呢。这里再次谢过。 这些童书都可以成为经典。

这些童书都可以成为经典。

这里必须推荐给大家一套无字书。无字书是我最喜欢的图书类型,各国都有不少无字童书,相当多都可称经典,简直可以单开一贴来讲。上面英国的《雪人》就是无字书,同名电影也一句对白也无。《开车出发系列》这套书简直通吃男女老幼,当我需要送不爱读书的男娃儿家书时,我就祭出这套宝典。这套书我实在喜欢,我甚至起意偷偷收起来不给团圆乱翻。这套书充分展示了日本童书的特点:绘画笔触柔美很有点浮世绘的传承在里面,每页都有无数细节可供幼儿寻找,提供母婴对话。日本童书不但完全PG13,还长幼有序,合家欢乐。日本童书不在出人意表的想象力上见长,但是对现世生活的大局小节事无巨细的观察力是其他国家无法比拟的。这套书后来又出了第二辑。

说到上面提到的日本童书的这些特质,这套《14只老鼠》也表现明显。这套书我十分诟病它对长幼有序男女有别的描绘,但是画家对花鸟鱼虫的精美描绘,尤其是对水的描画实在太美了。虽然团圆没有太喜欢这套书,但是我对这套书印象深刻,一半难受于老鼠大家庭的人际关系,一半又实在欣赏绘画,每次打开都觉得太美了太美了每幅都可以挂墙上。(所以这个帖子原本是想写我做为成年读者对童书的看法。)画水是东方文化特有的。

日本童书的观察力在科普类童书上得到了极大的发扬光大。并且不仅细致,而且题材全面。婴幼儿很小就开始对小昆虫小动植物发生兴趣,针对这一类童书,美国童书里有大的小的彩照的童书,也有少量笔致童趣的彩绘。日本人是直接上微距镜头,亲亲自然生命的故事(注意这套书后面还有好几套,据称是日本全国学校图书馆协会选定图书。)另外一大类是精美手绘。就像当年小k和我喜欢的很早的一款24节气日本app一样。这类太多了,举一个例子:《最美的法布尔昆虫记》日本人在童书制作上真是一点都不偷工减料。

昨天放学,我接了团圆,她们提出要去公园玩。玩到累之后走回来的路上在路边揪野麦子。我曾经跟她们讲过这是野麦子,面粉从这里来。团子揪下麦穗就开始发问。我被问题打得丢盔卸甲,想起家里有套《大自然中的美食》,其中有本《大米是从哪里来》,没有面粉就讲米好了。马上搪塞她们家里有书,晚上把书扔给某人让他讲。总之,当娃发起一千个问题的攻击的时候,科普类童书是最好的盾牌。而日本科普童书是这么的全面细致,用起来非常乘手。

另外北欧国家也分别有好的童书。瑞士的《小老鼠无字书》丹麦的《小琼斯的家被大风吹走了》瑞典的《派老头和捣乱猫的开心故事》只引进了8本,油管上有非常多集,但是都没有英文或中文翻译。团圆非常想看更多也没用办法。有些国家的童书里出现的情绪是美国PG13童书里绝对不会出现的情绪,瑞典有一本《我的爸爸叫焦尼》,以儿童视角口吻讲述了一个男孩从火车站接了爸爸两个人一起过周末,明显是离婚家庭儿童的心理。理论上这时的儿童的确需要童书为伴。某人做为团圆2岁后讲故事的那个,读了该书被受伤害。同一作者还画了一本《爸爸带我看宇宙》,某人看了一样的画风就感觉很悲伤,坚称这本书里的爸爸一定也是离婚不跟娃住在一起的。其实这本书是很可爱的,我认为本书里的家庭是没有离婚的。回应后面回帖里的主题,这么多有趣的书,如果因为能读中文而看到是多么幸运。我觉得学中文不必拘泥于中文原创,多学一门语言总是多打开一扇窗。最近看到国内引进图书要收紧,这真可惜,希望只是一阵风会过去。

最最后,回归主题,送给爱绘本的各位大孩子们一个人Robert Sabuda。我说的是你,不是你的娃!他的立体书就是艺术品啊。我第一本买的是《winter tale》当时整本书是全白的,没有颜色。后来急用拿来送人,再买就是有点缀颜色的了,很可惜。这个人的所有书都让我产生一种:这是给人看的吗?的感觉,就是给爱书的大人的玩具。我买的,除了恐龙的给了团圆,剩下的都自己藏着了。youtube 上有他的一个视频(他的视频太多了,我找不过来了)专门讲怎样制作这些书。这些书每一本最后都是手工制作的。大家可以上油管看看自己喜不喜欢他的书。

大家从美国亚马逊上购物的时候,别忘了用上面的链接。

给大的孩子看的童书,开始文字为主,这样的童书,图画为辅,文字没有成年人读物复杂好看,图画也不很出众,我就完全不感兴趣了,至少到目前为止。

读童书的时候,我带奶娃娃带得焦头烂额。作为新妈妈还没有从心理上完全适应私人空间的骤然收缩,几乎至零,在一片纷乱之中,读童书有一种神奇的安抚效果。在童话世界里,故事简单清晰,没有疑虑。不像阅读大人的读物,不自觉会代入,会如果这样会不会那样,会不自觉地自动分析结构。童书的简单,在此时反而能够直指内心。尤其是相当多的童书是经典读物,经过几代读者的检验,不像大人读物还将就个新书时髦书。好的童书会不停地给新小读者出版,读到一本好的童书的机会非常高。

我的童书来源主要有两个。当当上买中文的,本地图书馆借阅和半价书店买英文的。资源有限,不免影响到眼光有限。我发现在电子读物、网购大幅度冲击纸媒的今天,在湾区书店的分布非常有特色。在富裕的半岛和南湾是连锁新书店的天下,半价书店不开到那边。东湾的大连锁新书店则在早年受到亚马逊的冲击全部都关门了。完完全全是半价书店和旧书店的天下。这也许是因为伯克利有著名的Moe's Books,曾经有人评价它是最好的旧书店,没有之一。它也带动了伯克利集中力一批旧书店。我非常喜欢逛半价书店、旧书店,仿佛感觉比新书店更有故事,更有内容似的。不过这是另一个故事了。

在当当上买中文童书,我发现这似乎是个寻找童书最好的时代。中文本土图书产量与质量都还有限的时代,(感觉并没有多少好的画家/作家进入童书届,或者说并没有多少人真的把童书创作当作严肃艺术来看待。)出版业的国门却已打开,似乎全世界的童书都可以在这里找到译本。我因为觉得这也是一阵风,中译本出版一次未必会永远出版,所以买起来比较大手笔。就像我阅读大人读物,喜欢看前言后记一样,读童书也一样。我发现美国童书基本没有前言后记,像知道更多前因后果,敬请上网自行搜索。大人的书也就多数作者到处感谢一下。远不像中文书籍,编辑似乎都不甘寂寞,把前后情况当时社会局面、生活、工作都八卦一下。非常满足读者的八卦心理。童书也不例外。

先说中文本土童书。我的感觉中文本土童书还在wild west的最初级阶段。本土图书的质量跟不上,也许是现在国内在大量出版进口图书的原因。我目前看到的唯二满意的两,一本是《团圆》,另一本是《爸爸去上班》。

这本书是我作为一个成年读者最满意的一本,画风非常纯粹的中国(我觉得北方)民俗画风格,构图,细节,色彩都非常非常好;故事内容是出门在外打工盖房子的爸爸过年回家的几天。对儿童来说对爸爸主题的内容会很感兴趣,图画细节多。对成年人来讲,有点像看回忆儿时的故事。缺点是画风(我觉得!)非常北方,并且有过年下雪堆雪人打雪仗这些北方内容,但里面有些画面很南方水乡,比如舞龙是从类似水乡的桥上过,我看的感觉有点点错乱,但瑕不掩瑜,这仍然是一本可以一读再读的童书,我们家的团圆也的确拿着一读再读。虽然这本书尚未达到童书里最经典的水准,但这是我读到的内容图画最中国风格的美丽绘本。作者余丽琼。鉴于谷里朋友大概不会去买童书,我多贴点图片。

另一本雷声大雨点小的类似内容的书是《荷花镇的早市》。这本书,声势浩大,作者学美术出身,是《东方娃娃》的主编,多与日本交流,并且在《东方娃娃》上推荐新人。《荷花镇的早市》是与日本出版社联手出版,作者创作了两年,克服了很多心中的困难,最后在中国与日本同步发行。并且获得了第一届丰子恺儿童图画书奖优秀儿童图画书奖。(我看完个人实在觉得作者有曝光度就是不一样。)

这本书就是一团浆糊。主题非常好,是一个小男孩“阳阳跟父母来到乡下给奶奶过大寿,对他来说一切都那么新鲜有趣:盖在水里的房子、迎亲的队伍……”。作者小时候在江苏度过童年。苏州的河巷都在80年代被填掉了,这本书原本可以成为一本对过往水乡生活最好的礼赞。但是,但是!本书文字水平非常差,通篇用一种看上去很假的对话来叫阳阳,或者奶奶看新鲜景,这使得这本书无法读给孩子听。作为成年人看也很假得别扭。比文字更糟糕的是图画。每幅画的构图都非常好,作者花了两年时间的credit还是要给他的。但是颜色暧昧浑浊,线条犹豫断续,又完全没有任何细节,就像这个封面上的人物没有五官,所有他想介绍的水乡的唱戏的(戴着神奇的京剧大花翎)头饰服饰,沿水道的房屋,卖的玩意儿,所有的重点都一团浆糊地没有任何细节。简直像是一种超现实主义的噩梦,想看什么都看不清楚,一团混沌。但是本绘本的评价非常高,“这是一本具有中国风格的绘本,它是中国绘本的优美开端。”当然其实这也没说错,因为的确画风非常中国风,而且我说过,每幅画构图都非常好,如果是成年人有自己的水乡记忆的,可以脑补很多东西进去。说是中国绘本的开端也没错,因为更多的中国绘本都比这个还要差。

《爸爸去上班》是团圆非常喜欢的图书之一。这个主题非常非常适合儿童,爸爸上班到底都干什么去了,是去喂猫咪了吗?某人作为爸爸本人非常不能理解本书的妙处,只觉得gp不通。我觉得还好,这是一本完全没有任何中国风的图书,从内容与画面都充满想象力。内容,其实它也没有什么内容,但是文字像是非常适合儿童的朦胧诗,每页一句,从头至尾,节奏非常好。画风也非常意识流,跟文字风格非常协调。整本书都是跟封面一样极简画风,非常现代。缺点是,整本颜色都是封面这种含糊的酱蓝色。看上去脏兮兮的。当然也可能作者原本的图片清晰度非常高,是出版套色不够好,因为这本书的纸质很差。如果是套色非常好的印刷,有可能这会是一本很炫的书。

还有一本,《北冥有鱼》也不错。故事取自庄子的《逍遥游》,故事内容不过不失。图画很有风格,是铅笔素描的样子。我看的时候老有用橡皮擦擦一下的冲动。这本书感觉并没有什么针对儿童的地方,只是如果作为成人读物又太浅薄了。甚至是在世界儿童故事里,这个故事也改编得不够有韵味。很淡素,没有余韵。(《团圆》在这方面是很不错的。)图画我仍然觉得不是面对儿童的,因为不仅素描画很素,颜色还非常淡。但是这种淡素很有中国画的风格,包括本书的剪裁。以鯤之大,从来没有任何一页画全了成年的鯤,有时候会用一条尾巴,一只鳍表现鲲之大。虽然其实画里并未留白,但言在画外,这很有一种中国画留白的神与意。我很喜欢看这本书的图画。团圆对这本书就像我总结的,感情一般。但是因为这本书的图画风格非常独特,这仍然是中文绘本里一个比较好的开端。

我看的剩下的大量的中文绘本都不咋的。其中有个作者叫做保冬妮,好像是个儿童心理学家,出了很多童书,看网上选出的页面,她选的画家都画得很瑰丽,细节浓厚,内容貌似非常中国,我买了一大堆。这里给大家排雷,一本也不要买,都是胡扯,画也不好看,真的书拿在手里是大头儿童画和日系漫画的一个毫无关联也毫无风格的混种。保冬妮还编纂过一套北京民俗图书,嗯,不止她编的,我最早买的中国民俗北京民俗的图书都像是临时匆匆忙忙编出来骗钱的。

承蒙大家把帖子提上来。我一直记得我没有写完这个帖子,只是写帖子时团圆还小,我非常疲惫,读童书对我有一种抚慰在里面,诗一样的句子,大幅插图,在从早到晚的娃尖叫声中很让人平静,而且永不需要担心故事的没有幸福的结局。现在时过境迁,童书对我的魔法消失,我又回归看大人书了。所以只能拷贝我当时在下面回帖中写的:

童书插画自成一个圈子,发达国家的童书画家通常要有自己明显的个人风格才可能出头,所以每本绘本都细节丰盛,足可当美术启蒙,大人看起来也赏心悦目。我在当当上买了巨多童书之后,当当推荐给我一本韩国人的书《成为插画师,你该知道的大小事》,我知情知趣地一起买下。回来读了一下,发现非常专业,大量的案例分析,做为门外汉可读性不高。简单地说就是不够八卦。童书的文字通常要短,有韵最佳,所以非常有诗的感觉,有些写作者根本就是诗人。有本美国童书,The house in the night 我非常喜欢,整本书就是一首回文诗。我觉得团圆根本没法理解。我只爱看低幼绘本,因为低幼儿童绘本,因为幼童注意力有限,文字必须非常少,一页一到两句文字是比较常见的,有不少是无字绘本。这类绘本图画是主,如何用最精炼的语言讲述一个故事非常考验作者的水平,能够流传的此类经典图书很多文字都像诗一样有韵,毕竟诗能够用最少的字表达最多的意思。由于该类绘本以画为主,吸引了不少很棒的画家。在图画中可以藏下很多与主线故事不直接相关的细节,非常耐看。好看的绘本也经得起反复看。

这种比较经典的童书油管上都有视频:

The house in the night

我后来还买了好多童书因为要搬家的缘故,现在还都堆在车库,等待搬完家才打开。新发现一套比较好的中文童书是《这就是二十四节气》

别笑这幅画画的幼稚,整套书已经是中文原创书籍里图画清新不做作,内容也很有趣的一套了。基本这是一本科普类书,文字量比较大。

另外还有小美推荐的《妈妈买绿豆》非常推荐。这本书完美地把日常生活中的科学小常识和生活故事结合在一起。

最近听说国内外文出版要管制,很庆幸提前买了这么多书。当时总觉得外文出版可能是一阵儿一阵儿的,能再版的恐怕是少数。这是买中文童书最难的时代,也是买中文童书最好的时代。中文原创的困乏程度,和中国家长的焦虑成都几乎是对等的。各出版社都在乘此机会大量出版进口图书。我在购买的时候发现,进口的翻译图书比中文原创的图书要便宜,如果仅从性价比上来看买外文成名作图书要比中文原创的高多了。我简直要怀疑只有我们海外华人为了执着地给娃提供中国传统文化才会买一些特别“中国文化”的书。我开始怀疑难道进口书里很多盗版吗?仔细看自己买的都是出版号,进口号,书号俱全,实在不像是盗版。问过一个出版社的亲戚这个问题,他也说都应该是正版进口的。这些书通常还会有编者的话,讲如果会遇到这本书,如何引入。很有趣,中国出版商看样子是全世界的书展到处跑,看到合适的就引进。不仅引进最新的,很有些欧美的旧图书,因为跟时代道德标准不符不再出版,但是中文仍然会引入。上下几十年里有些意思的童书都有可能在中文出版市场上出现。这在美国绝不会出现。我研究童书发现这一现象之后,如老鼠掉进米缸里,购物狂大发作,疯狂买了好多童书。这是购买中文图书最好的时代。在美国基本很难买到翻译类的童书。而各国童书又各有特色,只读美国童书,做为一个爱书人,我觉得挺可惜的。

根据我在当当的购书经验,这个经验很有局限性,首先事关外文图书的引进,以及各国图书在国际图书上的影响力,其次是我自己选书肯定有一定倾向性。在这些条件下,根据我在当当的购童书经验,貌似目前童书出版一共有四大国,排名不分前后,每个国家都有鲜明的民族特色。第一是美国,这个说起来比较短。我基本不太买美国童书的中文版,美国童书就看英文的,除了个别个例,比如有的书已经绝版了。美国童书我接触最多,反而可能因为感触真实而无法提纲挈领地总结。美国童书里比较老的经典,感觉颇有些年代感和粗糙,是不是也是童书起步年代的产物,大概是很多美国成年人的童年记忆,所以会持续买给自己的孩子,比如my dog spot 以及一系列的spot dog书,scholastic 的 Clifford the Big Red Dog 系列(美国人的爱狗文化),Richard Scarry 的各种工作人员的书。Clifford还有一个原因应该是Scholastic出版社把Clifford做为幼教系列努力推。像美国人经常被人嘲笑没有历史一样,童书的历史往上追溯也没有太多经典,Dr. Seuss,Eric Carle,Berenstain Bears,(Gone girl里女主父母写了一系列以女主为原型的小女娃童书,畅销几十年,我当即就想到了Berenstain夫妇俩。但人俩是很美满的一对儿,妻子去世后由儿子继续主笔 Berenstain Bears系列。)数的出来的几个。但是历史短也有成为优势的地方。美国童书中有很大一部分带有一种乡愁感,讲西部垦荒,讲几代人之间迅速的时代变迁,(The quilt story, The Little House)然后,美国童书出现了大爆发,比如神奇校车系列,神奇树屋系列。我最喜欢有些童书出人意表的奇幻的想象力,简直像是好莱坞大片,比如David Wiesner的所有图书。对,美国童书的幻想跟好莱坞有共通之处。美国童书重点通常会是人与其他外界的关系,通常有点个人英雄主义,就算是寂寞,也是人与茫茫自然中的寂寞。这点在儿童电视上尤其明显,比如现在幼儿园小朋友流行看的Paw patrol,主人公是一个男孩加他带领的一群小狗,每只狗有一项特殊技能,专门去帮助别人。这些狗汽车飞机起重机,什么都上,非常工业化现代化。再大点儿的娃还看PJ Max,这个干脆是三个小小超级英雄,分别照顾到种族性别的分布。超级英雄的培养要从小抓起。对比同样是现在流行的英国的 Peppa Pig 小女娃猪Peppa一家人和老师朋友的故事,俄罗斯的Masha and the Bear 里超级捣乱鬼Masha和大熊,法国的Gazoon 里的一群动物,都是人与人/动物与动物的关系。看美国动画总觉得有点不对劲,又或者未来人不需要处理人际关系问题?最重要的是人与机器的关系?美国童书还有一个特点就是保证绝对的PG13,绝对没有非正义的儿童不宜问题,主题积极向上,就算是负面情绪,比如伤心,也通常是优美的,可以解释可以被安抚的。所以有些早期的美国童书就成为绝版,因为主题不够稳妥,比如有两本书团圆小时候特别喜欢,一直听一直听,都是美国童书翻译成中文,而美国不再版的。一本是《我们的妈妈在哪里》,这本书的问题是妈妈把两个娃娃放在火车站让她们不要动,自己抱着婴儿去追被风吹走的帽子!但是抛开这个问题不提,这种小蝌蚪找妈妈主题是婴幼儿特别喜欢的一个主题。而一般这个主题都是用小动物来完成的,这本书是小朋友,又画得细节丰富,其实是很适合婴幼儿的。另一本是《我一直一直往前走》,这本书原本是那本大红大绿的goodnight Moon图书的作者Margaret Wise Brown写的短篇小说,日本画家用拿来主义给简写再配上图变成绘本。这本我记得我也在美国找过,原版小说我记得已经不出版了,但是我现在记性不好。这本书是低幼版的小朋友独自通关闯世界的故事。问题当然又是为什么男孩会一个人在家接电话,奶奶居然让他一个人穿过市镇田野去奶奶家。该绘本画面温柔,情节非常适合低幼儿童程度的跌宕起伏,我都也挺喜欢的。当然这些归类都是并不准确的不可量化的个人感觉,主要是跟其他国家的童书比较而言。并且肯定不能代表全部美国童书,比如《No, David!》系列和小白最喜欢的Calvin and Hobbes对童年孤独感的准确描述更像是本欧洲童书。不,我收回我这句话,美国童书里的熊孩子再熊,熊孩子和整个故事都仍然完全在PG13的范畴内。

The quilt story

The little house

Flotsam

我一直一直朝前走

童书出版第二大国是英国。英国的童书,不知道为什么给我感觉那么地有文化底蕴。我完全不能总结归纳出到底为什么我会有这个感觉。我在我最早写的问童书里推荐过低幼类的英国童书。就连在低幼类书籍里都有浓浓的绅士风,小动物们戴礼帽,穿格子西装,说话彬彬有礼,喝茶,读报,打扫卫生,收拾庭院,好像都过着一种高贵的单身生活,与其他小动物朋友维持着礼貌的有距离的亲密关系。那种No, David!式的熊孩子在英国童书里比较少见到。做为童书大国,英国人在文艺方面真不是盖的,英国的童书种类非常齐全,各年龄段均有对应的童书。科普类非常有大英百科全书的气派。我喜欢一套see inside。相比神奇校车,我心里总有点不以为然,就是觉得小朋友不会喜欢科学知识的,特地上天下地变大变小地组出一套故事来。可能是因为我小时候并不是这样学的,老觉得故事部分多余。see inside是本数多到不能用一套这个词来形容的翻翻书科普童书,中文翻译了一部分说是一套,其实是有误导的,中文叫做看里面系列。开始美国不卖,得到英国出版社的网站用英镑买。为什么用英镑不用欧元,不能理解。现在美国亚马逊上有售(一部分)。而且在亚马逊上卖的see inside,都不是亚马逊在卖,好像以旧书为主,貌似是美国读者从英国买来读完了在亚马逊上卖。我也的确在旧书店淘到一本see inside的noisy castles。美国这种不进口图书的习惯太讨厌了。团圆这两个胖文盲洗完澡该去睡觉了,我们俩都拒绝这个时候给她们讲,她们会一起对着一本书互相讨论这里面到底在讲什么。当然她们对神奇校车也没有我那么偏见,也非常喜欢。如果要说缺点呢,可以算是除了英美其他国家的童书里都占不少分量的熊孩子在英国图书中的分量占的太少了。这点上美国童书紧紧跟在英国童书后面。当然这并不是说英国童书在想象力方面有欠缺。能够成为经典的都有超凡的想象力。有一本书我特别喜欢,是小团子小时候还不会说话的时候抱着睡觉的书。《雪人》。这本书非常老美国的确是引进了,在美国应该也是经典,旧版光纸板书我就看到过不同开本。现在美国亚马逊上的是新版的封面。不过因为这本书非常老,可能当时美国还是引进至少英国图书的,而且很可能美国小读者们是先看了同名电影才读的书。可能是因为是几十年前的绘本,这本书的绘画质量很差,细节简直要看瞎人的眼睛。书中画的家电跟现在的已经不一样。厨房里台面下面的小柜子和车库里棺材一样的东西,我看了许久终于决定它们分别都是冰箱。另外,1978年的英国中年人就满口都是假牙了吗?

第三大国是法国。也许是出版社进口图书的甄选,我没有看到法国童书里有多少低幼图书。法国图书的最大特点,别的国家完全比不了的,是法式疯狂的想象力。(神奇的是,德国的童书绘画色彩绚丽,但是内容就符合人们的刻板印象:比较拘谨。)有一套小美推荐的低幼儿童的大拇指无字书,里面什么内容都有,狮子咬死狮子,暴力抢亲居然互相相爱(这不变成杰克伦敦了嘛?)但是这些古怪的故事小小娃还真喜欢。(小美推荐过的

最后一个童书大国是中文图书引进的量最大的国家,日本。可能是因为中国引进图书日本占最高比例吧,中文绘本中日本绘本也占最高比例。日本绘本具有强烈的东方文化内容和绘画风格,对中文读者具有天然的吸引力。我曾经在这里问过总结过给低幼儿童的读物,团子从6个月开始天天要求读书,当时我非常黔驴技穷。当时我没有发现日本童书这个广阔的海洋。日本人做事认真的态度在童书领域得到了方方面面的体现。针对各个年龄层段,各种书类型,他们都有大量的充沛的图书。从最小的婴儿读物,他们就花式繁多。什么小小娃穿个衣服也是本书啦,小鞋子走路也是本书啦。但是这些绘本只要娃稍微大几个月就一点意义都没有了。有一本书可以推荐给几个月大的娃的家长们:《太阳笑哈哈》图画明媚,每页的内容都是婴幼儿能够理解关心的,每页一句的重复句式特别适合牙牙学语的婴幼儿。

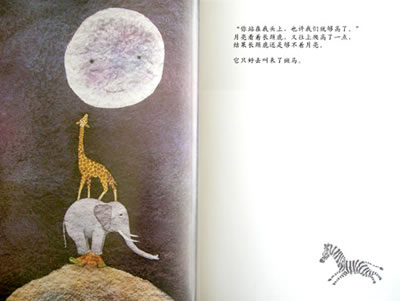

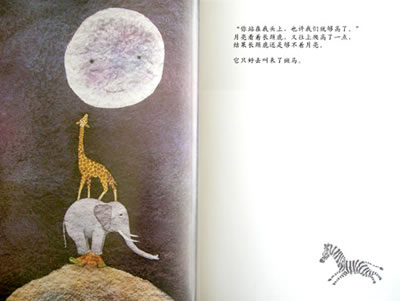

并且像日本动漫一样,日本童书的想象力也自成一格,虽不如法国人的狂放不羁,具体后面再讲。讲太阳的童书不多,但是月亮却是一个永恒的主题。中文的法国童书里有两本关于月亮的《遮月亮的人》、《月亮的秘密》,但是关于月亮最好的图书是日本的《月亮的味道》。当然这本书的作者是波兰人,学艺术出身,在美国成名,最后移居日本。(我八卦地猜测是不是娶了日本太太?)不过也可见日本童书出版产业成熟,足以吸引国外作家。

再大点的娃,一岁左右就有小美都大力推荐过的《小熊宝宝》《噼里啪啦系列》《噼里啪啦立体玩具书》以及《可爱的鼠小弟》。说起来,这些童书的入门我还是仰赖小美的这些推荐呢。这里再次谢过。

这里必须推荐给大家一套无字书。无字书是我最喜欢的图书类型,各国都有不少无字童书,相当多都可称经典,简直可以单开一贴来讲。上面英国的《雪人》就是无字书,同名电影也一句对白也无。《开车出发系列》这套书简直通吃男女老幼,当我需要送不爱读书的男娃儿家书时,我就祭出这套宝典。这套书我实在喜欢,我甚至起意偷偷收起来不给团圆乱翻。这套书充分展示了日本童书的特点:绘画笔触柔美很有点浮世绘的传承在里面,每页都有无数细节可供幼儿寻找,提供母婴对话。日本童书不但完全PG13,还长幼有序,合家欢乐。日本童书不在出人意表的想象力上见长,但是对现世生活的大局小节事无巨细的观察力是其他国家无法比拟的。这套书后来又出了第二辑。

说到上面提到的日本童书的这些特质,这套《14只老鼠》也表现明显。这套书我十分诟病它对长幼有序男女有别的描绘,但是画家对花鸟鱼虫的精美描绘,尤其是对水的描画实在太美了。虽然团圆没有太喜欢这套书,但是我对这套书印象深刻,一半难受于老鼠大家庭的人际关系,一半又实在欣赏绘画,每次打开都觉得太美了太美了每幅都可以挂墙上。(所以这个帖子原本是想写我做为成年读者对童书的看法。)画水是东方文化特有的。

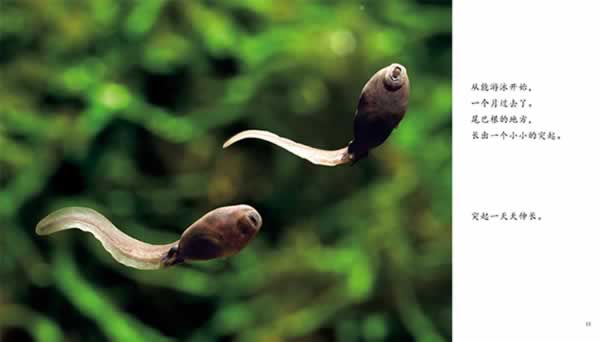

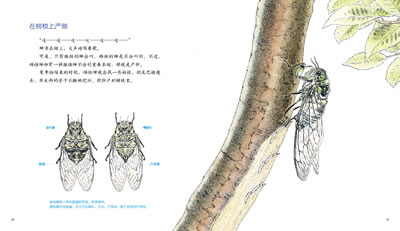

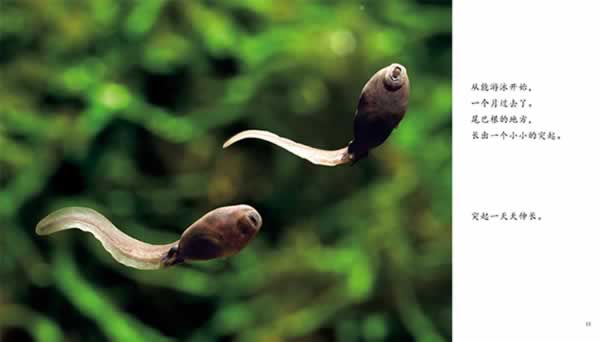

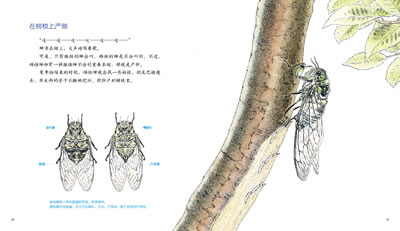

日本童书的观察力在科普类童书上得到了极大的发扬光大。并且不仅细致,而且题材全面。婴幼儿很小就开始对小昆虫小动植物发生兴趣,针对这一类童书,美国童书里有大的小的彩照的童书,也有少量笔致童趣的彩绘。日本人是直接上微距镜头,亲亲自然生命的故事(注意这套书后面还有好几套,据称是日本全国学校图书馆协会选定图书。)另外一大类是精美手绘。就像当年小k和我喜欢的很早的一款24节气日本app一样。这类太多了,举一个例子:《最美的法布尔昆虫记》日本人在童书制作上真是一点都不偷工减料。

昨天放学,我接了团圆,她们提出要去公园玩。玩到累之后走回来的路上在路边揪野麦子。我曾经跟她们讲过这是野麦子,面粉从这里来。团子揪下麦穗就开始发问。我被问题打得丢盔卸甲,想起家里有套《大自然中的美食》,其中有本《大米是从哪里来》,没有面粉就讲米好了。马上搪塞她们家里有书,晚上把书扔给某人让他讲。总之,当娃发起一千个问题的攻击的时候,科普类童书是最好的盾牌。而日本科普童书是这么的全面细致,用起来非常乘手。

另外北欧国家也分别有好的童书。瑞士的《小老鼠无字书》丹麦的《小琼斯的家被大风吹走了》瑞典的《派老头和捣乱猫的开心故事》只引进了8本,油管上有非常多集,但是都没有英文或中文翻译。团圆非常想看更多也没用办法。有些国家的童书里出现的情绪是美国PG13童书里绝对不会出现的情绪,瑞典有一本《我的爸爸叫焦尼》,以儿童视角口吻讲述了一个男孩从火车站接了爸爸两个人一起过周末,明显是离婚家庭儿童的心理。理论上这时的儿童的确需要童书为伴。某人做为团圆2岁后讲故事的那个,读了该书被受伤害。同一作者还画了一本《爸爸带我看宇宙》,某人看了一样的画风就感觉很悲伤,坚称这本书里的爸爸一定也是离婚不跟娃住在一起的。其实这本书是很可爱的,我认为本书里的家庭是没有离婚的。回应后面回帖里的主题,这么多有趣的书,如果因为能读中文而看到是多么幸运。我觉得学中文不必拘泥于中文原创,多学一门语言总是多打开一扇窗。最近看到国内引进图书要收紧,这真可惜,希望只是一阵风会过去。

最最后,回归主题,送给爱绘本的各位大孩子们一个人Robert Sabuda。我说的是你,不是你的娃!他的立体书就是艺术品啊。我第一本买的是《winter tale》当时整本书是全白的,没有颜色。后来急用拿来送人,再买就是有点缀颜色的了,很可惜。这个人的所有书都让我产生一种:这是给人看的吗?的感觉,就是给爱书的大人的玩具。我买的,除了恐龙的给了团圆,剩下的都自己藏着了。youtube 上有他的一个视频(他的视频太多了,我找不过来了)专门讲怎样制作这些书。这些书每一本最后都是手工制作的。大家可以上油管看看自己喜不喜欢他的书。

大家从美国亚马逊上购物的时候,别忘了用上面的链接。