黎巴嫩是我亲身经历第一个离战争很近的国家。 地理上离叙利亚不远, 从贝鲁特北上一个钟头去Baalbek 参观罗马古迹, 跟叙利亚边境很近。时间上1975年-1990年贝鲁特西部的穆斯林和东部的基督徒激烈打了十五年内战。1990年和解后联合执政,大规模重建, 十五年后, 2006年以色列跟真主党开战,虽然只进行短短三十四天,以色列毫不手软精确而大量的轰炸,不但炸军事基地, 而且狂炸民事基建目标,机场,电站,每一座桥梁都不放过,把黎巴嫩炸回了石器时代。即使是十五年后的今天,贝鲁特还每天滚动停电三个钟头,贝鲁特以外则常常是五个钟头,六个钟头。虽然某种程度上也正常化了,旅馆和住宅楼几乎家家户户备着发电机,停电时灯黑一下马上再度亮起。

一旦到了贝鲁特,完全不觉得有什么不安全感。黎巴嫩官方语言是英语和阿拉伯语,交流几乎没有问题。货币是黎巴嫩镑和美金同时流通,我们就直接用美金了。贝鲁特以前号称东方巴黎,是中东最西化的国家,基督徒和穆斯林人口各一半,可能是因为混合程度比较高,我只能粗略的把戴头巾的女性划成穆斯林,其他看不出区别。古老的教堂和清真寺并肩而立,穿着裙子到清真寺参观, 在外面罩上提供的黑袍即可,并没有遭到守卫judgemental 的白眼。几次我好奇的在餐馆和烘培店看人做馅饼烘面包,对方会主动来笑眯眯解释这是什么,并专门全程演示给我看。 有几次素食男工作,我单独带小绿去playground, 游泳池,海边,陌生人友善想帮助,或者只是过来逗逗小绿,聊几句天。这一周我们遇到过有同是住在伦敦的黎巴嫩人,有德国人,约旦人,印度人,巴基斯坦人,有多年前来的亚美尼亚难民,近年来的巴勒斯坦难民,东亚面孔很少,有次一到playground一群菲律宾女佣就热情招呼我“你是新来的?‘ 我解释说是游客,她们仍很有兴致七嘴八舌聊了半天,还邀请坐下同吃晚餐。本地人和移民都能放松随便的跟陌生外国人聊天,可以说明这里是个友善的社会,某种程度上真不像一个战乱多年的国度。他们慷慨接纳难民,早年亚美尼亚难民逃过来的已经在本地扎根有了小社区,巴勒斯坦难民营和叙利亚难民营都规模不小。

都市的繁华体现在到处是设计感强的新建筑,尤其抢眼的是Zaha Hadid 设计,流丽不羁的外表辨识度相当高。这位最近工作过量淬死的伊拉克裔英国建筑师在贝鲁特的美国大学念过书,又是近年的大红人,所以在此作品不少,不少还在建筑中. 同时,到处可见带着弹孔的建筑,尚未修复的废墟。据说是因为内战后不少楼产权不清,没人肯投资修缮。下图正中左右两栋高楼,左边就是著名的holiday inn, 正好在当时东西两房的分界线上,经受的战火洗礼特别多, 玻璃窗都没了,钢筋水泥结构暴露,炮孔和弹痕累累。楼顶突出的弧形曾经是一个旋转餐厅,简直是残忍的笑话。右面近年由设计伦敦泰特摩登美术馆瑞士HERZOG & DE MEURON 事务所出品的贝鲁特露台, 设计新颖精巧,取材用心,把环境舒适/节能高效, 光线充足/保证隐私,高层大楼/轻盈秀丽等一系列矛盾的要求都综合在一起,完美演绎什么是现代豪华住宅楼。Harma 区不少法国殖民式小楼,当年也是被打的千疮百孔,现在有些修复的精美如初,有些还破旧不堪,并肩站立,让人看的感慨万千。依山傍海的贝鲁特美国大学基本没有受到攻击,是杂乱中一方小小的天堂,绿荫环绕,草地上蝴蝶和小鸟大群掠过,到处都是猫,美丽的年轻人成群解读叽叽喳喳的走来走去--他们都能流利说三种语言:英语,法语,阿拉伯语,毕业拿到的是美国大学学位,在欧美和中东都难得。我们正好碰上job fair, 整个校园都满是本地和跨国公司来招聘,行业跨度之广令人羡慕。校园正中有棵几百年的大橄榄树,据说是山中移来,苍老的树干上新叶萌发,是贝鲁特最好的象征。

Zaha Hadid 给美国大学设计的楼非常酷,顶楼的大会议室风景绝佳,室外露台故意把无敌海景frame 在船舱窗机舱窗式样的框里。 贝鲁特夏天很热,可以想象届时楼底下的space 荫凉宜人。四月份就挺晒的了。我带着小绿躲在底下玩了很久。不过据说顶楼的窗户很糟大家诟病--太难擦了,一般是高层建筑是楼顶吊下来擦,这个吊下来离得大老远。我是想这些窗的造价惊人,几乎每一个都不同大小形状。建筑大师很有脾气,合同里写着外表永远不准涂涂料,必须维持素水泥,等等。

第三排是一条叫May Ziadeh 的街。试想先看到这栋被打的都是洞没修复但是亮着灯挂着牌窗户里可以看见家具居然有人就这么坚持着住貌似鬼屋

隔壁是个精致的像蕾丝花边糊出来的秀丽房子,(照片右下角的黄色围墙就是黄房子的墙)树木茂密,阳台上鲜花怒放,窗口可以看见璀璨的水晶吊灯和精致华丽的家具,(拍的照片不好这些细节都没有,当时我看的可是一震),传说中的花柳繁华地,温柔富贵乡。哎嘛,狐仙变出来的屋子么?

再走过去一点,是个停车场,显然是战争里被夷为平地,角落上参天大树掩隐半栋被打成空壳的房子,断壁残垣却被鲜花和植物装饰悦目,门前是一栋小小精致木屋咖啡馆,时髦的供应意式咖啡和glueten free 点心,还有无线网和桌游供人闲暇的打发时间。hipster 据点。

旅馆楼顶的无边际游泳池,面对180度无敌海景和都市俯览,回想一看看到各种反差,简直觉得是在各个电影布景里穿梭了一天。

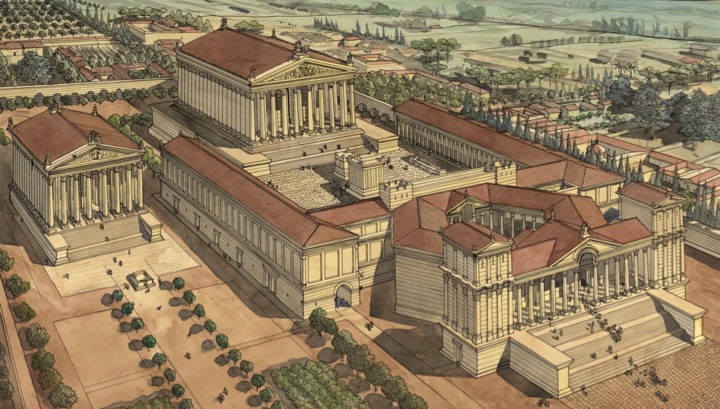

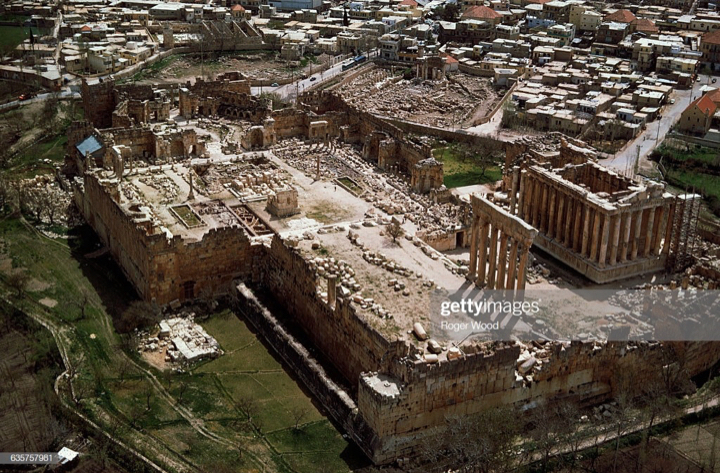

比罗马更罗马的Baalbek

北部山区Baalbak 罗马遗址规模和保存完好度都超过罗马的forum. 请大家细看这张照片。

正中有个小白方块,这是个门。门里有个小黑影,这是个人在自拍。。再请看还原图,这只是酒神庙,左手那个小庙。右边的众神之王朱庇特庙主体只剩六根巨大的柱子耸立,前面有个大院子,院子里两个高高的祭台,再前面是个八角形神庙。此处历史其实远超过罗马统治,公元前2500年腓尼基文明就建造了供奉太阳神的高台,公元前64年罗马兼并后花了两百年在太阳神庙基础上继续建筑世界上最大的规模的罗马神庙。

侧面有个柱子倒了,居然也一直就这么搭着。墙还满结实的嘛。

从空中俯视,一共有四座罗马神庙遗址。高庙虽然倒了,高台都还在,上下爬台阶很耗体力。一路细看精美的石雕,看完众神之王朱庇特和酒神巴卡斯的庙就累趴了。有同学去切记带水带帽子。里面没有小商小贩的。

我忍不住问古代人是怎么把这么大的石头柱子打起来的?!回答说因为是山区的石矿,石头是往下运的,比较省力。可是。。。

相当酷的是每年会在此举办中东最大规模的国际性文化节,节目风格多样,古典交响乐团,爵士,摇滚,说唱,芭蕾舞剧,歌舞剧,戏剧,民族音乐,而且水准相当高,名角如云--表演者想一想能在几千年的罗马神庙里舞台灯光下表演,肯定觉得会是毕生难忘的独特经历,就来了。

海边的byblos

Byblos又名Jbeil, 从新石器时代建成,七千年相对完好,是世界上最最古老不断有人居住的城市,本身仍然很好的保存古城风貌。考古遗址中心是保存完好高高耸立的十字军城堡和塔楼,但是周围环绕史前,青铜时代,生铁时代,希腊时代,罗马时代,中世纪一系列遗址,摩肩接踵,相当惊人。野花盛放,又在海边,站在高塔上远眺心旷神怡。几个文明中我特别感兴趣的是发源于此的晚青铜时代腓尼基文明,

小时候读世界上下五千年,有一章紫红色的人,讲腓尼基文明,特别令我好奇。狗咬破海螺一脸鲜红,牧人急忙清洗,发现不是狗的嘴巴破了,是贝壳里鲜红的汁水,然后熬出一种紫红染料。太有画面感了,多年来一直记得,一想起腓尼基文明,就出现一条狗咬着贝壳一脸鲜红不肯撒嘴的形象。

腓尼基文明擅长经商和航海,还发明了腓尼基字母,是现在所有字母的祖先。这里陈列了石碑文字,还有下图右下角的圆罐是腓尼基人埋葬儿童用陶制圆罐,骸骨里面保存良好,头颅完整。右上角是一口井,周围有石头修筑的路盘旋而下,取水真不容易。在古埃及的文献里,腓尼基称为“腓尼赫”。古希腊人称它为“腓尼基”,意思是“紫红之国”。这是为什么呢?原来在当时的埃及、巴比伦、赫梯以及希腊的贵族和僧侣,都喜欢穿紫红色的袍子,可是,这种颜色很容易退去。他们都注意到,居住在地中海东岸的一些人总是穿着鲜亮的紫红色衣服,似乎他们的衣服总也不会退色,即使衣服穿破了,颜色也跟新的时候一样。所以大家把地中海东岸的这些居民叫做“紫红色的人”,即腓尼基人。

腓尼基人能生产这种绛红颜料源于一件偶然的事情。据说,有个腓尼基牧人,有一天从海边拿回一大堆的海螺,煮好之后,他扔了几个给他的猎狗,猎狗衔了一个使劲地一咬,顿时嘴里和鼻子上都溅满了鲜红的汁水。牧人开始以为狗嘴巴被螺壳扎破了,急忙用清水给它洗伤。可是洗完之后,狗脸上仍然是一片鲜红。“这是怎么回事”?牧人自言自语地拿起贝壳仔细观察,发现贝壳里面有两块鲜红的颜色。他想,如果用贝壳里的颜色染布,一定会不掉颜色。他又捡回一大堆这种海螺,将贝壳砸碎,放在水里熬,果然熬出了一种紫红色的染料。

这些遗迹都维护的好,也很安全,漫步起来颇为怡人,小绿蹦蹦跳跳爬上爬下一路找狮子找老虎,玩的也很开心,丝毫没觉得沉闷。

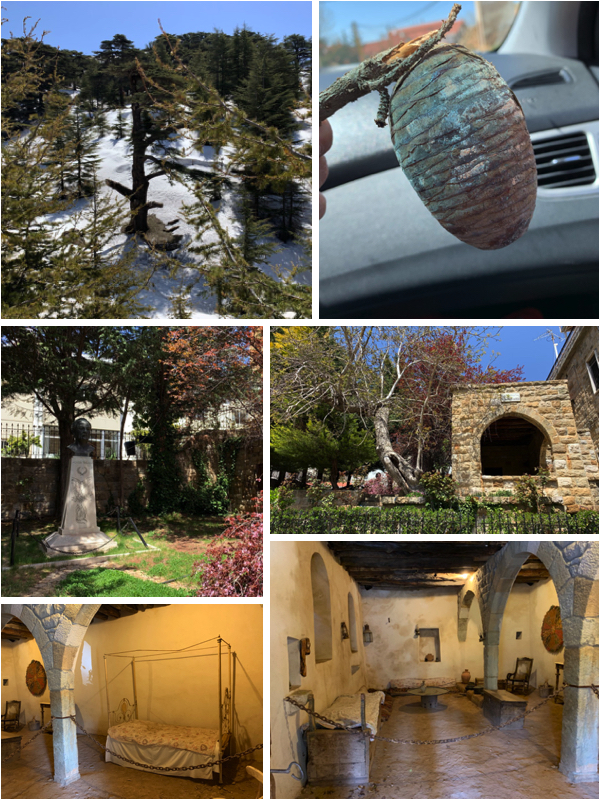

香柏和纪伯伦

我对黎巴嫩没什么了解.知道的唯一一个作家是纪伯伦. 知道黎巴嫩的香柏很有名,圣经里提到很多次,香柏木料是重要贸易,后来...砍光了...所以现在剩的一点儿古树林都在很远的山里,圈起来保护。我们去看的时候正是滑雪季节尾声,可雪还没化,不能下去hiking. 下图左Cedar 香柏古林,右边是树种子。

下面是著名诗人和画家纪伯伦Gibran 出生地, 我中学时迷过《沙与沫》、《先知》一段时间, 冰心说他出身贫苦. 这次一看, 山中一间石屋,全家都住在里面. 这边睡觉那边烧饭, 可见的确穷. 后来移民到美国, 也是在贫苦中挣扎了很久, 受老小姐玛丽·哈斯凯勒资助去巴黎学画. 有说两人一度订婚, 玛丽考虑到纪伯伦的前途说自己太老(大十岁) 而忍痛拒绝, 两人仍然通了二十多年信,写了很多热情文字. 现在看来当然有点儿可疑, 像是弯男. 也许并不是, 玛丽很聪明, 做了他的女神而没把一辈子贴进去.她五十三岁时结婚, 过得据说很舒适.纪伯伦身体不好, 肺结核, 酗酒, 四十八岁就死了, 画作遗产全都留给玛丽.

漫步市中心

如果不想走那么远,贝鲁特市中心也是很值得漫步一游的。我按monocle 旅游指南, 从Mohamad al amin Mosque 开始,内部马赛克和水晶灯和精美耀目,外面是前首相拉菲克·哈里里Rafic Hariri纪念碑,设计简洁大方。这位前首相领导1990年内战结束后的迅速重建,是受爱戴的人物,2005年遇刺身亡,美国和以色列指责是叙利亚干的,叙利亚和阿拉伯世界则认为是美国和以色列情报局干的嫁祸给叙利亚,是2006年以色列和黎巴嫩真主党战争的导火线之一。紧邻是一大片挖掘中的罗马废墟。绕过去走到古老的Nijmeh Square,国会和政府大楼都在这个小小的圆形广场周围,后面是一大片保存良好的罗马澡堂遗迹, 大规模砖柱撑起中空地板,四周可以烧火让暖气流动,赤脚走过去不觉得冷.圆形广场另一面是圣乔治东正教堂,本身就很精致美丽,正中地板是一片圆形玻璃,往下一看,紧紧挤着六朝遗迹,按看门人的指点走到教堂右侧,小小的考古博物馆一间几百尺的展厅,有希腊神庙石柱, 罗马厕所, 拜占庭教堂马赛克,中世纪铜冠铁箭,奥特曼墓穴遗骸.

出来我都历史过载了,漫步到saifi village 呼吸新鲜空气, 这里都是非常雅皮的设计店, 家具, 灯具, 衣服, 首饰, 海报, 烛台, 香氛, 餐具, 非常好看. 我们连日都吃得是典型的黎巴嫩食物, 今天看见家旅游书推荐的时髦小餐馆Meat the Fish 气氛可爱, 吃了碗拉面翻翻设计杂志. 面劲汤鲜味浓, 自制的枫糖核桃奶酪杯甜点甜而不腻香气袭人,十分可口.

跟着当地人吃喝

黎巴嫩食物说熟悉不熟悉,说陌生也不陌生。属于levantine 菜系,地中海东岸叙利亚土耳其约旦以色列都是同根同源。我喜欢的大厨Yotam Ottolenghi的餐馆和写的素食烹调书Plenty / Plenty More 里面的菜式也多中东风味,讲究多用香料,坚果,酸奶,是丰盛的味觉盛宴。这次住在Harma 区,成天混在美国大学附近,招待我们的是个热心的文学教授老左派M,地头很熟,我们基本由他带着吃喝, 常见的hummus有不少变化,拌撒烤脆的杏仁片,肉末,不知名香料。烤茄子片拌酸奶和茄泥拌酸奶,夹着烤脆的坚果片,柔滑入味。特别满足异域感的是石榴汁烤鸡肝,不像日式烤的那么嫩,但是酸甜的石榴汁 caramelized 别有焦香风味,我每餐必点。每餐都有热烘烘新出炉的pita和一大盆生蔬菜:手掌长的小黄瓜,清甜脆美. 巨大的西红柿,据说是山里出的,长得像美国的beefstake 传统西红柿,肉厚酸甜。水红的小萝卜和生菜,再配上几颗橄榄,我简直可以一直吃下去。因为小绿也很爱小黄瓜,每次蔬菜盘里的都不够吃,还得单叫一份。羊肉小香肠味道不错,可天热吃起来略嫌油腻。T最爱的两家餐馆是T-Marbouta 和Mezyan。后来我发现都在monocle 旅游指南里,T-Marbouta 随便些,有个美丽的露天区可以抽水烟,楼上还有图书馆,被旅游书称为“左倾activists据点”。Mezyan被旅游书指出是‘知识分子爱混的地方’,菜式更精致,国外和本地的好葡萄酒选择都很多,夜深了还有乐队表演,大家吃喝high 了就翩翩起舞,据说有时会把桌子都推到一边变成舞场。招待热情周到,宾至如归,我们去了两次,两次都喝多了,只记得天南海北畅快的从英国的司法公平聊到种族政治,从儿童文学的白人中心聊到该不该逼孩子学多种语言,从精神疾病的治疗聊到性别歧视-- 相信我,当时都是有逻辑的从一个话题跳到了另一个,只是第二天完全想不起为什么了,最后差点为以色列是否有权建国,one state solution / two state solution 吵起来。难道这个餐馆真有魔力激发intellectual conversation?

机场接机的车是M替我们订的,说这个出租车公司虽然略贵10%-15%, 车辆新,状况好。后来我在路上看见的出租车绝大多数是七十年代的奔驰,破烂的像是引擎外面罩个铁皮盒子居然还在跑,才明白为什么。--其实我满疑惑的,为什么七十年代黎巴嫩人这么有钱只开奔驰?还是说那时候什么车都有,但是后来内战开始没人买新车了,然后其他所有牌子的车都慢慢寿终正寝,只有奔驰质量好坚持不懈修修补补都能开上四五十年?

从机场到旅馆路程不长,收费是固定的,出租车司机阿里很会做买卖,听说我们刚到,热情说那我从downtown 走带你们看看风景,特地略绕远一点指出不少地标建筑,一路又问我们有什么观光打算,我们加了他的whatsapp, 后来打听了一下,价格公道,就包他车去baalbek, byblos。意外之喜是他真心是个吃货,带我们吃了路边餐馆早餐,喝咖啡和鲜榨果汁都很有风味。去baalbek去家农场餐馆吃中饭,LAKKIS FARMS BAALBACK,据说肉类蔬菜奶制品都是农场自产,著名的小肉馅饼Sfeeha远近驰名,他和表哥一家经常来买上一堆带走野餐。我问能不能尝尝,他说最少也是三十个,上来一大盆我被惊呆了,结果新鲜出炉热烘烘,面皮又松又香,馅不知道是那几种肉混合的,鲜松多汁,我不知不觉就吃了十个,跟饺子一样。剩下的他让餐馆装盒,说可以放一周,我晚饭又吃了一顿,凉了还是逊色不少。我想起酒店早餐其实是有这个的,我还吃了一个,觉得很一般。可见老店还是做得好。新鲜蔬菜,kebab 烤鸡肉和羊肉不用说比贝鲁特吃的更新鲜美味。还有一种薄饼,应该跟司机带我们吃的早餐薄饼类似掺了杂粮粉,香而略脆。我看见有另一桌吃蜂蜜高高浇在酸奶上,颇为羡慕,想叫个甜点。招待拍着胸脯说别吃那个,我有更好的,大米布丁!司机拼命点头,说那个好吃!结果招待拿来冷藏的一个泡沫塑料小圆盒,盖着个塑料盖,平平无奇,看上去就是半凝固的牛奶里泡着米饭,我略有些郁闷,又不好违抗他们的好意,在殷切的目光下打开尝了口,哎嘛!甜度不高,奶味适中,最出挑的是一股清凉的玫瑰幽香,从舌尖施施然浸润心脾,登时醉了。我和素食男分着吃了个精光,赞不绝口,问怎么做的,招待毫无要点的回答说:大米在牛奶里煮,然后调进糖浆,就好了。 我想主要还是‘糖浆’有什么诀窍,才能把玫瑰香保存的那么好。三大一小吃完丰盛的午餐,装了一盒子肉馅饼带走,结账四十六美金。

去Byblos 那天我问能不能吃海鲜,司机说本来就打算带我们去一家海鲜餐馆。到了Mhanna Sur Mer. 走到临海露台吃饭,我首先是被无敌海景惊艳,其次意识到这是个高级餐馆,铺着雪白的桌布,招待穿着制服,端上来两盆让我感动到要掉眼泪的菜:一盘是一大把带壳豌豆,一盘是冰块上撒着嫩蚕豆,颜色青翠悦目,是热天极大的安慰。接着源源不断有招待端着刚烤出来的各种面饼和法国香菜色拉,我们叫了炸大虾,蔬菜盘,鸡肉羊肉kebab, 葡萄叶包米饭,茄子酸奶泥,不用说都很好吃,但是最出色的是烤墨鱼,外面炙焦,里面仍鲜香弹牙,吃的舌头都要掉了。小黄瓜只有指头粗细还削了皮,吃的人充满奢侈感。我们想给小绿叫个冰淇淋,司机阻止了,没多解释只说到吃完看你们有没有胃口吧。等吃完了我才明白,一大堆招待捧来一大盘一大盘的水果,堆在桌上和旁边的桌上,我们根本吃不动,大概纯属给眼睛享受,小绿看见巨大无比的草莓,奋力吃了一颗。我看见有桑椹,觉得实在难得,吃了不少,然后又忍不住尝块蜜瓜,好香甜,不知不觉吃了两块。有个招待提着一个精美的银咖啡壶巡视,看到有人示意就用优美的姿态倒出一小杯土耳其咖啡。一千零一夜里描述的阿拉伯式盛宴,必须是把客人吃瘫,我今天算是领教了。结账也只是一百美金不到一点。

自从有了小绿,我们选择旅行目的地变得很保守,基本以舒适安全为首选,实在是总是筋疲力竭,觉得没精力对付任何意外。这次黎巴嫩之旅重新开启探索模式,感到惊喜连连,非常rewarding, wondering lust 仿佛又复活了。谢谢你,热情友好的黎巴嫩人,充满对比刺激的贝鲁特!

几百年的橄榄树复发新枝

做面饼的人

肉末hummus

Byblos 日常生活

巴勒斯坦难民营孩子的画作

难民营孩子的集体创作