2019夏天-体验伦敦文艺生活 (完 )

Posted: 2019-08-05 17:04

暑期伦敦的旅行,主要就是白天看展览,晚上看演出,中间去牛津和Cotswold换换空气,乡村的感受我会另外开贴写,这里记录在伦敦和牛津观展看演出的流水账。多谢CAVA和小K 的指点,旅程非常顺利。连某人都动了心,觉得伦敦的生活质量高于旧金山,可以搬来住住。

我们一共看了四场演出,BBC PROMS 的一场古典音乐会“ The Rite of Spring"; 音乐剧 Six; Andrew Scott主演的话剧Present Laughter, 还有在牛津看的环球剧院的巡回演出 The Comedy of Errors. 可以说各有各的精彩,也有些意外的小花絮,等我慢慢写来。

Proms 音乐会在美轮美奂的皇家阿尔伯特音乐厅举行。我们坐在Box里往下看,发现音乐厅中间的一圈都是买站票的,不禁感慨人英国人就是社会主义啊,把离舞台最近的座位价钱订得最低。后来听CAVA解释,只有每年的Proms才是这样的。原来Prom是Promenade 的缩写,这个音乐会系列开始于1895年,最初的目的就是要向大众普及古典音乐, 让普通人在比较放松的环境里,可以走来走去,吃吃喝喝地欣赏音乐。旧金山每年夏天有Stern Grove Festival, 免费的露天音乐会系列, 跟Proms的宗旨一致。但是曲目的广度和深度,家庭儿童普及内容的娱乐性和教育性,都不能跟伦敦的相比,二线城市毕竟跟国际大都市有差距。回来说我们当天听的这场音乐会,三首曲子的选择都很讲究,第一首是年轻的冰岛女作曲家的作品 Metacosmos, 神秘而有点冰冷。感觉黑洞啊脉冲星啊之类的宇宙黑暗面转换成声音就是这样的,完全不是浪漫银河系的那种意象,跟今年音乐会纪念登月五十周年的主题完美贴合;第二首是英国作曲家布里顿的小提琴协奏曲,布里顿应该算是最有代表性的现代英国作曲家了吧?相当于美国的格什文和科普兰,各种重大场合都要要演奏他们的曲子来振奋爱国精神。这首协奏曲作于二战初期,整个调子低沉,但是小提琴的声音婉转甜美,如泣如诉。正听得入神,左手楼上忽然发出骚动的声音,有人大喊” I hate you! I hate you!” 过了一会这人被推搡着带到后面去了,在走廊里他还挣扎地吵闹,慢慢地越行越远。台上的乐手貌似完全没有受到影响,满场观众默默地一声不发。我脑子里都是问号,这个音乐会据说在BBC 音乐台实况直播,小小的骚乱是怎么处理的呢?我的疑惑始终没有答案,这人到底是对小提琴手有意见,还是对坐在他周围的观众有意见,也不得而知了。等到听The Rite of Spring的时候,第一次觉得这首曲子好古典啊!很多歌唱性舞蹈性极强的旋律,一点也不前卫。当晚是皇家音乐学院跟朱丽亚音乐学院两支学生乐队的合演,跟成熟的乐团相比,可能缺乏长期合作者的默契,但是活泼热情的风格来演奏有实验性的现代音乐正合适。在我的音乐心理舒适圈里,巴赫就算是最简约最现代的作曲家了,但是这场音乐会改变了我的成见,让我有兴趣去探索新的音乐形式。因此我深深佩服Proms的组织者,真是用心良苦。

去看音乐剧Six的时候,也许是因为伦敦刚刚经历了一波热浪,很多演员病倒了,甚至连替补阵容也病得溃不成军。于是我们看的这场是特别的音乐会版本,比正常的演出要短一点。这部剧是以流行音乐戏说历史,重新演绎亨利八世六个老婆的生平故事。跟Hamilton的概念相似,虽然水平还没达到同样的高度,还是非常娱乐的。剧场里坐满了从少女到中老年的粉丝,很多像是趁着暑假从外地特意来看戏的。第六位王后的扮演者是男扮女装,一报演员名字,观众就鼓掌欢呼,我精神一振,想着”反串“倒是个新鲜的主意。其实这位”演员“是作曲兼编剧之一的Toby Marlow, 临时来救场,熟悉全部歌曲的,也只有写词作曲的人了!他唱跳水平都不行,但是粉丝们体贴给面子,照样掌声热烈。我跟小葡萄说,没看到全本的剧作,还是有点遗憾。她倒是安慰我,就像是印错了的一枚硬币,因为独特而宝贵。是啊,毕竟不是天天能看到编剧上台唱歌跳舞的。下图里站在最右边的就是他:

去Old Vic 剧院看Present Laughter,本来是冲着我的偶像Andrew Scott去的,没想到整个演员阵容都很强大,舞美服装精益求精,制作十分出色。之前读剧情简介,说是关于上个世纪初,同性恋人士在社会压力的挣扎和痛苦。我觉得有点predictable, 腐国知识分子不是一向爱搞三人行那一套吗?期待值不高。演出开始后,很愉快地发现,我错了。Andrew Scott 扮演一个中年危机的喜剧明星,短短的两个小时里不知道变换了多少张“面具“:在粉丝面前是虚荣骄傲的Diva;在前妻和女秘书面前是被宠坏的小孩,一会儿撒娇一会儿耍赖发脾气;急于摆脱刚刚一夜情的小美女,熟练地吐出各种花心男的套话;而面对存心诱惑他的美男,脆弱和欲望的挣扎演得丝丝入扣,让人一边忍俊不禁,一边又同情他的煎熬。Andrew Scott 的气质里有一层黑暗颓废的调子,跟这个角色真是天作之和。还有很多贴近现实的insider jokes, 比如他跟女经理人争吵,对方说,你差点儿去演《彼尔金特》那出烂戏,多亏了我拦住你!附近的国家剧院正上演现代版的《彼尔金特》,地铁里处处看得到宣传画,估计Andrew Scott之前拒绝了演出邀请。观众们吃吃地笑,整个演出过程中剧场里笑声此起彼伏,演员们的气场完全撑住了。演妻子的演员是Indira Varma, 还记得她在电视剧Rome里出现时的惊艳,演技很扎实,每次出场时的戏服化妆都特别美。我很喜欢演女秘书的演员,不动声色,又演出了各种微妙情绪,出神入化啊。这位演员看着脸熟,一查名字,原来是Sophie Thomason, Emma Thomason 的亲妹子。看这班演员的简历,感觉不是演了Harry Potter,就是演了GOT,都是熟脸儿。印象最深的还是舞台剧演员的专业水准,真正是用声音就能塑造人物,小剧场里更能体会到声音的色彩之丰富。

每年夏天我们都会看一场公园里的莎士比亚演出, 跟朋友们聚会野餐。今年居然能在牛津图书馆的院子里欣赏环球剧院的表演,简直都不敢相信是真的。事前在网上订票未果,开演之前幸运地在现场票房买到了三张票。那两天据说是英国有纪录以来的历史最高温度,夜里坐在外面倒是正合适,剧团准备租给观众御寒用的毛毯整整齐齐地摆在观众席后面,无人光顾。《错误的喜剧》据说是莎剧里最鬼马夸张,身体动作表现最激烈的一部,有很多近身的扭打撕斗, 主人抽打仆人,丈夫跟妻子推搡。目的是搞笑逗乐,我却看得有点儿心寒,让我再次认识到在过去的世界里,生活中的暴力是日常的一部分。环球剧院的莎剧比较忠实原著版本,这些年习惯于看莎剧的各种现代演绎,看到更贴近作者时代的呈现,反倒有新鲜感。温暖的夏夜里,坐在古老的中世纪风格的中庭里,欣赏莎士比亚想象中的以佛所古城的故事,还是很享受的。中场休息时跟我旁边的观众聊天,原来她是牛津土著,前几年开始去西非的国际学校教书,现在就职于罗马尼亚。她还提起在罗马尼亚有位同事,是从上海来的,教中文。不知道退欧之后,对这种”在外务工“的英国人会有什么影响。演出结束后慢慢走回酒店,路过夜幕下的Redcliffe Camera,没有了熙熙攘攘的游客,沉静而端庄,浮现出历史的韵味。白天的牛津是个充满活力的城市,我也很喜欢。

游客们去牛津一般都是参观大学,对我来说这里则是各种电视剧谋杀案的背景。夏天晚上的莎士比亚演出,正是Detective Lewis第三季Quality of Mercy里的谋杀现场。我们第二天在牛津的Ashmolean Museum 泡了多半天,赶上了“庞贝城的最后晚餐”的展览,隔壁Cava关于Napoli 的帖子里有讲到,这里就不重复了。常设展品非常丰富,只能挑我最喜欢的早期文艺复兴时期的几幅作品好好欣赏了一番。Ashmolean的镇馆之宝是意大利画家Paolo Uccello 的这幅Hunt of the Forest, 森林狩猎,这幅画也曾多次出现在Lewis系列的Point of Vanishing中。Paolo Uccello以他对画面透视的深入研究而闻名,但是这幅画更让我着迷的是它的故事性和神秘感。另外一幅有趣的作品,画的是守护祭器的神庙圣女们逃亡避难的情形。这一组圣女们在画面上多次出现,在一个平面里试图表现线性的时间。这种尝试在中国山水画的手卷里也常见,手卷慢慢展开观看的形式似乎更有优势。

在伦敦的V&A Museum看到了Dior的展览,内容很丰富。第一部分集中在创建者Christian Dior, 主打展品是专为马格丽特公主二十一岁生日所设计的白纱舞裙,优雅而雍容。岁月无情,纱裙已经微微泛黄。我暗暗想英国王室在公众生活里真是起到好莱坞明星的作用,娱乐大众,引领潮流。第二部分没有按年代分类,用不同的主题串起迪奥有史以来的六位设计师的作品,非常精彩。跟其他的设计师展不同的是,为高级定制服装的样衣专门设了一个展厅,加上照片和录像,介绍手工制作时装的过程。这一部分最有意思,可惜人太多,不能仔细研究。Dior近年来的设计师里,我喜欢John Galliano 的戏剧性,也喜欢Raf Simon的雅致,这两人的个性和设计风格相反,作品放在一起却不觉得有冲突,相映成辉。

另外一个展览是在国家肖像画廊的Cindy Sherman 回顾展,规模也不小。我本来是要去国家画廊,结果拐个弯进去看这个展览,给“绊”住了。Cindy Sherman 刚毕业拍作品时,请不起模特,只好买行头自己化妆,自拍,没想到这种形式给她的照片增添了复杂性和层次感,形成了独特的风格。哎,说起来她才是selfie界的扛把子,没人比得上。在世的女性艺术家里,她的影响力算是首屈一指。我很喜欢她早年拍的一套模仿欧美电影电影里各种女性形象的照片,Untitled Film Stills, 被MoMA 收藏了,这次展览里没看到。她的近作中有一套Society Portraits很受瞩目,拍的形象都是富裕中老年妇女(模特都是是她自己),正是收藏她作品的那一圈人。我觉得没什么意思,数字化摄影时代她的特色就已经没那么relevant。

在国家肖像画廊看到不少英国现代女性人物的肖像,意识到英国的“软实力”输出中,女性对世界的的影响力相当深远。大家看看能认出几位:

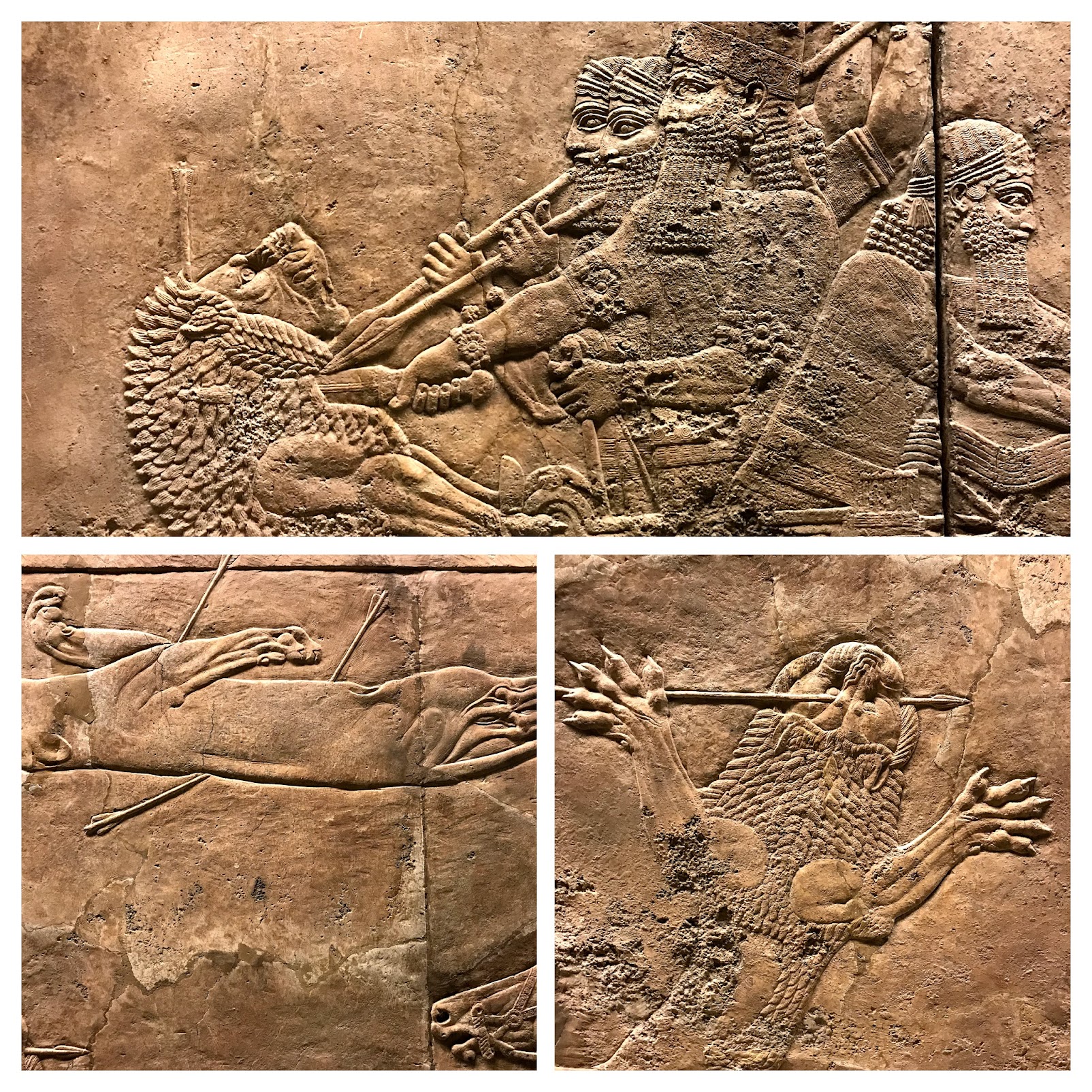

大英博物馆馆真是有满坑满谷的好东西,我去了两次匆匆走马观花,印象最深的是亚述国王猎狮浮雕(Assyrian Lion Hunt, https://www.khanacademy.org/humanities/ ... s-assyrian) 非常震撼。这个展区常常每天只开几个小时,建议一早进去就先看了。还有是中国馆里的清凉寺三菩萨壁画,一座河北易县罗汉雕塑,都是极品。罗汉像陈丹青有一集局部专门介绍过的。记得我们在隔壁的帖子里讨论过中国写实绘画和雕塑的传承,我当时就想起他们. 中国的文人自然是推崇山水画,但是民间对人物画“画得像”一直是有追求的。宗教艺术品还有民间的年画绣像小说插图,也都热热闹闹地生长着。不过,中国人始终没有像西方人那样对人体的描绘有极端的追求,要进行解剖尸体学习的程度。中国艺术里只有对画山的热诚才能与之相提并论。过去我总以为人类有更多的共通点,这些年来越来越觉得东西方之间,不同民族之间,也许真是存在着难以逾越的鸿沟。

最后再贴几张漫画展览里我觉得有意思的画,有张阿童木的漫画原稿,对话泡泡里的字都是另外打印了剪下来贴上去的,很可爱。左上和左下是我喜欢的画风,井上雄彦的Vagabond系列,在纽约的漫画书店里,店家把他的作品画成大幅壁画。BL的那张是位女画家的作品,是不是BL都是女的写的啊?

我们一共看了四场演出,BBC PROMS 的一场古典音乐会“ The Rite of Spring"; 音乐剧 Six; Andrew Scott主演的话剧Present Laughter, 还有在牛津看的环球剧院的巡回演出 The Comedy of Errors. 可以说各有各的精彩,也有些意外的小花絮,等我慢慢写来。

Proms 音乐会在美轮美奂的皇家阿尔伯特音乐厅举行。我们坐在Box里往下看,发现音乐厅中间的一圈都是买站票的,不禁感慨人英国人就是社会主义啊,把离舞台最近的座位价钱订得最低。后来听CAVA解释,只有每年的Proms才是这样的。原来Prom是Promenade 的缩写,这个音乐会系列开始于1895年,最初的目的就是要向大众普及古典音乐, 让普通人在比较放松的环境里,可以走来走去,吃吃喝喝地欣赏音乐。旧金山每年夏天有Stern Grove Festival, 免费的露天音乐会系列, 跟Proms的宗旨一致。但是曲目的广度和深度,家庭儿童普及内容的娱乐性和教育性,都不能跟伦敦的相比,二线城市毕竟跟国际大都市有差距。回来说我们当天听的这场音乐会,三首曲子的选择都很讲究,第一首是年轻的冰岛女作曲家的作品 Metacosmos, 神秘而有点冰冷。感觉黑洞啊脉冲星啊之类的宇宙黑暗面转换成声音就是这样的,完全不是浪漫银河系的那种意象,跟今年音乐会纪念登月五十周年的主题完美贴合;第二首是英国作曲家布里顿的小提琴协奏曲,布里顿应该算是最有代表性的现代英国作曲家了吧?相当于美国的格什文和科普兰,各种重大场合都要要演奏他们的曲子来振奋爱国精神。这首协奏曲作于二战初期,整个调子低沉,但是小提琴的声音婉转甜美,如泣如诉。正听得入神,左手楼上忽然发出骚动的声音,有人大喊” I hate you! I hate you!” 过了一会这人被推搡着带到后面去了,在走廊里他还挣扎地吵闹,慢慢地越行越远。台上的乐手貌似完全没有受到影响,满场观众默默地一声不发。我脑子里都是问号,这个音乐会据说在BBC 音乐台实况直播,小小的骚乱是怎么处理的呢?我的疑惑始终没有答案,这人到底是对小提琴手有意见,还是对坐在他周围的观众有意见,也不得而知了。等到听The Rite of Spring的时候,第一次觉得这首曲子好古典啊!很多歌唱性舞蹈性极强的旋律,一点也不前卫。当晚是皇家音乐学院跟朱丽亚音乐学院两支学生乐队的合演,跟成熟的乐团相比,可能缺乏长期合作者的默契,但是活泼热情的风格来演奏有实验性的现代音乐正合适。在我的音乐心理舒适圈里,巴赫就算是最简约最现代的作曲家了,但是这场音乐会改变了我的成见,让我有兴趣去探索新的音乐形式。因此我深深佩服Proms的组织者,真是用心良苦。

去看音乐剧Six的时候,也许是因为伦敦刚刚经历了一波热浪,很多演员病倒了,甚至连替补阵容也病得溃不成军。于是我们看的这场是特别的音乐会版本,比正常的演出要短一点。这部剧是以流行音乐戏说历史,重新演绎亨利八世六个老婆的生平故事。跟Hamilton的概念相似,虽然水平还没达到同样的高度,还是非常娱乐的。剧场里坐满了从少女到中老年的粉丝,很多像是趁着暑假从外地特意来看戏的。第六位王后的扮演者是男扮女装,一报演员名字,观众就鼓掌欢呼,我精神一振,想着”反串“倒是个新鲜的主意。其实这位”演员“是作曲兼编剧之一的Toby Marlow, 临时来救场,熟悉全部歌曲的,也只有写词作曲的人了!他唱跳水平都不行,但是粉丝们体贴给面子,照样掌声热烈。我跟小葡萄说,没看到全本的剧作,还是有点遗憾。她倒是安慰我,就像是印错了的一枚硬币,因为独特而宝贵。是啊,毕竟不是天天能看到编剧上台唱歌跳舞的。下图里站在最右边的就是他:

去Old Vic 剧院看Present Laughter,本来是冲着我的偶像Andrew Scott去的,没想到整个演员阵容都很强大,舞美服装精益求精,制作十分出色。之前读剧情简介,说是关于上个世纪初,同性恋人士在社会压力的挣扎和痛苦。我觉得有点predictable, 腐国知识分子不是一向爱搞三人行那一套吗?期待值不高。演出开始后,很愉快地发现,我错了。Andrew Scott 扮演一个中年危机的喜剧明星,短短的两个小时里不知道变换了多少张“面具“:在粉丝面前是虚荣骄傲的Diva;在前妻和女秘书面前是被宠坏的小孩,一会儿撒娇一会儿耍赖发脾气;急于摆脱刚刚一夜情的小美女,熟练地吐出各种花心男的套话;而面对存心诱惑他的美男,脆弱和欲望的挣扎演得丝丝入扣,让人一边忍俊不禁,一边又同情他的煎熬。Andrew Scott 的气质里有一层黑暗颓废的调子,跟这个角色真是天作之和。还有很多贴近现实的insider jokes, 比如他跟女经理人争吵,对方说,你差点儿去演《彼尔金特》那出烂戏,多亏了我拦住你!附近的国家剧院正上演现代版的《彼尔金特》,地铁里处处看得到宣传画,估计Andrew Scott之前拒绝了演出邀请。观众们吃吃地笑,整个演出过程中剧场里笑声此起彼伏,演员们的气场完全撑住了。演妻子的演员是Indira Varma, 还记得她在电视剧Rome里出现时的惊艳,演技很扎实,每次出场时的戏服化妆都特别美。我很喜欢演女秘书的演员,不动声色,又演出了各种微妙情绪,出神入化啊。这位演员看着脸熟,一查名字,原来是Sophie Thomason, Emma Thomason 的亲妹子。看这班演员的简历,感觉不是演了Harry Potter,就是演了GOT,都是熟脸儿。印象最深的还是舞台剧演员的专业水准,真正是用声音就能塑造人物,小剧场里更能体会到声音的色彩之丰富。

每年夏天我们都会看一场公园里的莎士比亚演出, 跟朋友们聚会野餐。今年居然能在牛津图书馆的院子里欣赏环球剧院的表演,简直都不敢相信是真的。事前在网上订票未果,开演之前幸运地在现场票房买到了三张票。那两天据说是英国有纪录以来的历史最高温度,夜里坐在外面倒是正合适,剧团准备租给观众御寒用的毛毯整整齐齐地摆在观众席后面,无人光顾。《错误的喜剧》据说是莎剧里最鬼马夸张,身体动作表现最激烈的一部,有很多近身的扭打撕斗, 主人抽打仆人,丈夫跟妻子推搡。目的是搞笑逗乐,我却看得有点儿心寒,让我再次认识到在过去的世界里,生活中的暴力是日常的一部分。环球剧院的莎剧比较忠实原著版本,这些年习惯于看莎剧的各种现代演绎,看到更贴近作者时代的呈现,反倒有新鲜感。温暖的夏夜里,坐在古老的中世纪风格的中庭里,欣赏莎士比亚想象中的以佛所古城的故事,还是很享受的。中场休息时跟我旁边的观众聊天,原来她是牛津土著,前几年开始去西非的国际学校教书,现在就职于罗马尼亚。她还提起在罗马尼亚有位同事,是从上海来的,教中文。不知道退欧之后,对这种”在外务工“的英国人会有什么影响。演出结束后慢慢走回酒店,路过夜幕下的Redcliffe Camera,没有了熙熙攘攘的游客,沉静而端庄,浮现出历史的韵味。白天的牛津是个充满活力的城市,我也很喜欢。

游客们去牛津一般都是参观大学,对我来说这里则是各种电视剧谋杀案的背景。夏天晚上的莎士比亚演出,正是Detective Lewis第三季Quality of Mercy里的谋杀现场。我们第二天在牛津的Ashmolean Museum 泡了多半天,赶上了“庞贝城的最后晚餐”的展览,隔壁Cava关于Napoli 的帖子里有讲到,这里就不重复了。常设展品非常丰富,只能挑我最喜欢的早期文艺复兴时期的几幅作品好好欣赏了一番。Ashmolean的镇馆之宝是意大利画家Paolo Uccello 的这幅Hunt of the Forest, 森林狩猎,这幅画也曾多次出现在Lewis系列的Point of Vanishing中。Paolo Uccello以他对画面透视的深入研究而闻名,但是这幅画更让我着迷的是它的故事性和神秘感。另外一幅有趣的作品,画的是守护祭器的神庙圣女们逃亡避难的情形。这一组圣女们在画面上多次出现,在一个平面里试图表现线性的时间。这种尝试在中国山水画的手卷里也常见,手卷慢慢展开观看的形式似乎更有优势。

在伦敦的V&A Museum看到了Dior的展览,内容很丰富。第一部分集中在创建者Christian Dior, 主打展品是专为马格丽特公主二十一岁生日所设计的白纱舞裙,优雅而雍容。岁月无情,纱裙已经微微泛黄。我暗暗想英国王室在公众生活里真是起到好莱坞明星的作用,娱乐大众,引领潮流。第二部分没有按年代分类,用不同的主题串起迪奥有史以来的六位设计师的作品,非常精彩。跟其他的设计师展不同的是,为高级定制服装的样衣专门设了一个展厅,加上照片和录像,介绍手工制作时装的过程。这一部分最有意思,可惜人太多,不能仔细研究。Dior近年来的设计师里,我喜欢John Galliano 的戏剧性,也喜欢Raf Simon的雅致,这两人的个性和设计风格相反,作品放在一起却不觉得有冲突,相映成辉。

另外一个展览是在国家肖像画廊的Cindy Sherman 回顾展,规模也不小。我本来是要去国家画廊,结果拐个弯进去看这个展览,给“绊”住了。Cindy Sherman 刚毕业拍作品时,请不起模特,只好买行头自己化妆,自拍,没想到这种形式给她的照片增添了复杂性和层次感,形成了独特的风格。哎,说起来她才是selfie界的扛把子,没人比得上。在世的女性艺术家里,她的影响力算是首屈一指。我很喜欢她早年拍的一套模仿欧美电影电影里各种女性形象的照片,Untitled Film Stills, 被MoMA 收藏了,这次展览里没看到。她的近作中有一套Society Portraits很受瞩目,拍的形象都是富裕中老年妇女(模特都是是她自己),正是收藏她作品的那一圈人。我觉得没什么意思,数字化摄影时代她的特色就已经没那么relevant。

在国家肖像画廊看到不少英国现代女性人物的肖像,意识到英国的“软实力”输出中,女性对世界的的影响力相当深远。大家看看能认出几位:

大英博物馆馆真是有满坑满谷的好东西,我去了两次匆匆走马观花,印象最深的是亚述国王猎狮浮雕(Assyrian Lion Hunt, https://www.khanacademy.org/humanities/ ... s-assyrian) 非常震撼。这个展区常常每天只开几个小时,建议一早进去就先看了。还有是中国馆里的清凉寺三菩萨壁画,一座河北易县罗汉雕塑,都是极品。罗汉像陈丹青有一集局部专门介绍过的。记得我们在隔壁的帖子里讨论过中国写实绘画和雕塑的传承,我当时就想起他们. 中国的文人自然是推崇山水画,但是民间对人物画“画得像”一直是有追求的。宗教艺术品还有民间的年画绣像小说插图,也都热热闹闹地生长着。不过,中国人始终没有像西方人那样对人体的描绘有极端的追求,要进行解剖尸体学习的程度。中国艺术里只有对画山的热诚才能与之相提并论。过去我总以为人类有更多的共通点,这些年来越来越觉得东西方之间,不同民族之间,也许真是存在着难以逾越的鸿沟。

最后再贴几张漫画展览里我觉得有意思的画,有张阿童木的漫画原稿,对话泡泡里的字都是另外打印了剪下来贴上去的,很可爱。左上和左下是我喜欢的画风,井上雄彦的Vagabond系列,在纽约的漫画书店里,店家把他的作品画成大幅壁画。BL的那张是位女画家的作品,是不是BL都是女的写的啊?