日本武侠小说与时代剧(无休止添加)

Posted: 2020-02-28 14:21

11/1/2019 to 7/25/2021

盲侠座头市系列:26

带子狼系列:7 (6+1)

修罗雪姬:2

市川雷藏:眠狂四郎系列12,大菩萨岭 3,安珍与清姬

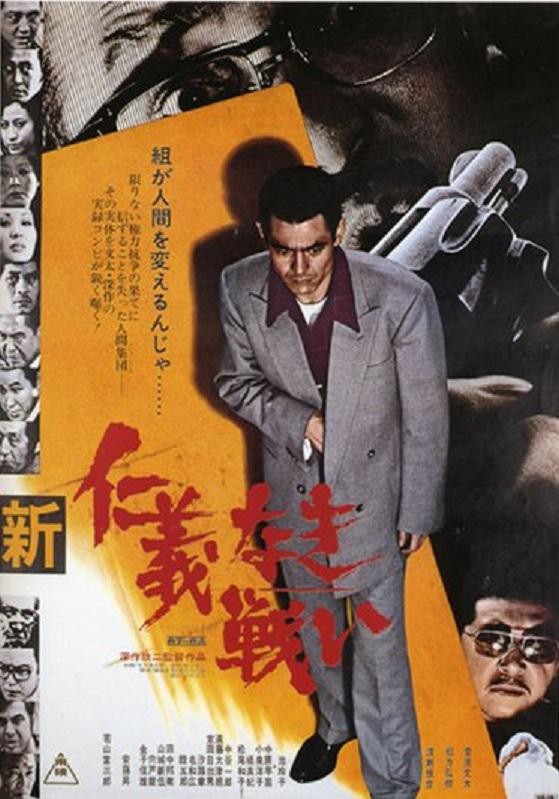

深作欣二:柳生一族的阴谋,魔界转生,赤穗城断绝,里见八犬传,无仁义之战5,无仁义之战续3

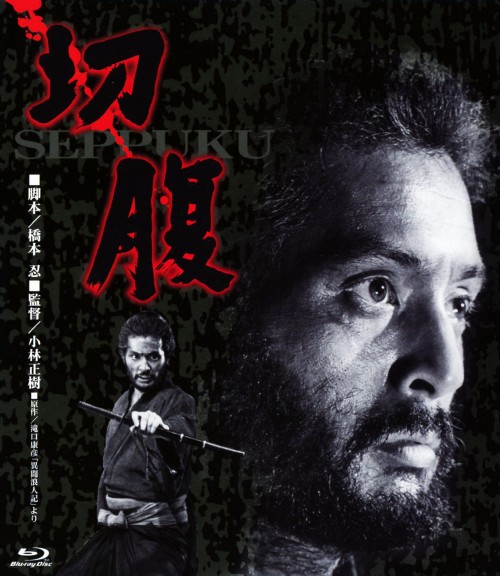

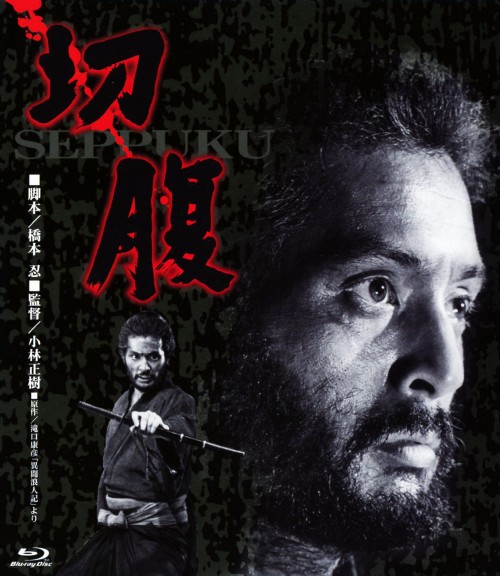

小林正树:切腹,上意讨

黑泽明:隐岩三恶人,用心棒,椿三十郎

冈本喜八:斩,大菩萨岭,侍

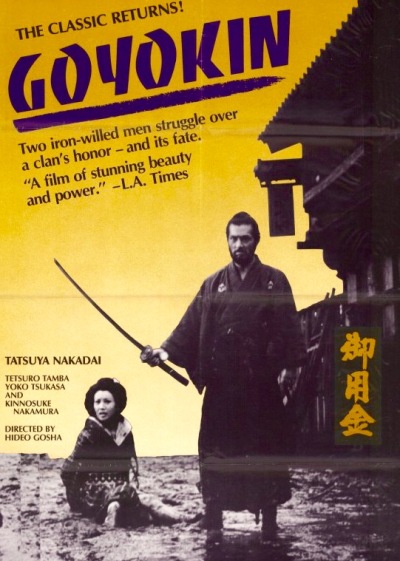

五社英雄:丹下左膳飞燕居合斩,御用金,人斩,十手舞,野兽之剑,暗之猎人,云雾仁左卫门

阪东妻三郎:雄吕血

田村正和:眠狂四郎电视电影5,残存的枞木,忠臣藏无声之剑

真田广之:忍者武艺贴

木村拓哉:宫本武藏(上下)

高仓健:日本侠客传,日本侠客传浪花篇,

寺尾聪:雨停了

现代作品:浪客剑心3

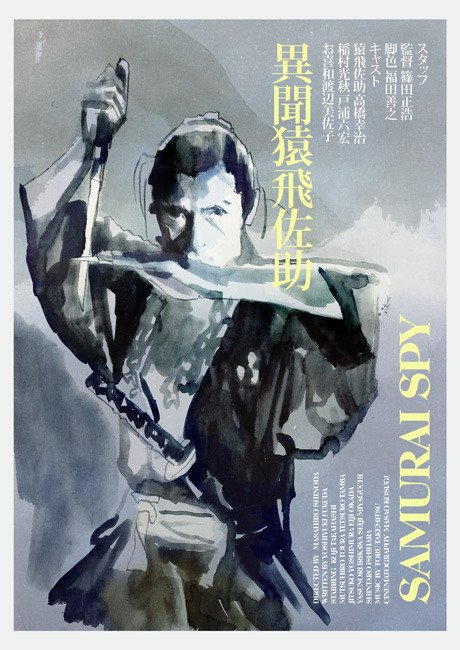

筱田正浩: 异闻猿飞佐助,暗杀

仓田准二: 十兵卫暗杀剑

Total: 98

-----------

前不久开始读日本武侠小说,加上再之前看的武侠电影(日文汉字:时代剧,jidaigeki),想介绍或推荐一些好看的。

说实话很难分成小说和电影/剧集的,因为彼此有很大交集。然而分类狂的我还是忍不住。

历史/武侠小说

中里介山(1885-1944):大菩萨岭

日本的通俗小说历史悠久,我没系统地研究过,也听说过在江户时代广为流传的小报和手抄本之类的通俗小说颇为流行,大概近似于水浒三国之类的演义和神怪小说,例如南总里见八犬传写于十九世纪初,巨长的连载小说。由此可见通俗小说是日本社会中长期繁荣、被广大群众喜闻乐见的娱乐形式。

那么为什么中里介山被认为是现代武侠小说的鼻祖呢?据说是因为他的巨著《大菩萨岭》是划时代的深刻作品。这也是一部连载小说,巨长,最后到作者去世也没写完。我觉得这种长篇连载小说,我感觉是一种比较古老的故事形式,没有什么很强的连贯性或整体感,而是象章回小说那样一段一段一团一团的,几乎可以没完没了地讲下去。

大菩萨岭被多次改编拍成电影,然而小说却从未被全篇翻译过。豆瓣上有一篇 in-depth 书评,《大菩萨岭》中大乘佛教思想浅探,把内容概述了一下,不知道写书评的人是不是看过了整部小说。

前几年有人翻译了小说中很短的一部分,壬生与岛原,这是被电影《大菩萨岭》(1966,冈本喜八导演)节选的主要情节部分,在豆瓣读书上有电子版,我还是找人交钱买来看的(四大元人民币!)。可惜截得太短,没头没尾的,情节看得稀里糊涂,只留下文字冷峻旁观的印象,风格颇为强烈。没有中文翻译版(倒是有日文 Kindle 版),我还有点不死心,去找了找英文翻译,发现真有!Dai-bosatsu Toge: Great Bodhisattva Pass,不过也不怎么全,1-3卷是翻译,4-18卷是简述。可惜只收藏于几个大学图书馆中,没有在外面发行出售。目前只能根据电影来了解情节。

冈本喜八导演的黑白版本是最著名的,仲代达矢主演(对他的介绍写在后面)。我跟一个喜欢此类电影的女友一起看的,看完争论了半天。另有1960年三隅研次导演,市川雷藏(这位演员后面还会提到)主演的彩色版三部曲,包含更多小说中的情节。

说实话我是真的很不了解佛教,但男主角这个独树一帜的 anti-hero 类型的人物,却让我强烈联想到《摩诃婆罗多》中的 Ashwatthama ,被诅咒以永生的命运,不能死掉,据说至今仍在人间游荡。(只有古印度才会想出 curse someone with immortality 这么神奇而深刻的桥段。)

男主角机龙之助是传统意义上的坏人吗?显然是的,连他的亲爹都诅咒他,甚至鼓励他的仇人去找他复仇,把他杀死,为民除害?然而,我能深深地感受到作者对于这个坏人的慈悲。跟女友争论时,我头痛解释不清慈悲这个词的含义---况且在中文里这都是一个外来词--- mercy, not forgiveness. He remains unforgiven through the end, but there was never a lack of mercy toward him. 问题是基督教的 mercy 含义也跟佛教不同。实际上作者并不要求读者对他产生同情,也拒绝使用俗套的手段操纵读者对他的感情,而是冷酷地解剖这个人物的内心活动。我想说,他不是以害人为乐的那种邪恶,但他无法感受到别人的真实存在,与他人之间隔了一道地狱。

电影其实颇为忠实地努力保存了小说中的复杂描绘,但我怀疑还是小说本身最能传递作者的本意。啊啊,好想搞到英译本。没有人翻译中文真是太可惜了。把文字与影片加叠着看,给我留下一种无法言喻的眩晕感,好像是站在高山巅峰向深不见底的 abyss 凝视,又好像站在谷底仰望高不见顶的巨峦。哪怕是不懂佛教的人也惊叹于其力量。

为什么对这个“恶人”的描写会让人害怕呢?我不禁想起某种对俯瞰深渊的恐惧感的解释:因为站在深渊的边缘会让人产生一种跳下去的冲动。也许,作者对于机龙之助的不加粉饰又不无慈悲的描述,让人不由自主地联想到自己内心的丝丝恶意和阴暗的冲动,由此产生迷乱的感觉。

(小声说,同样是连载武侠小说加佛教主题的天龙八部在文学成就上比大菩萨岭差好大一截呀。)

中文的节选译本最后一章的最后一小段,复制在下面,细品之下回味无穷。

1966版冈本喜八的影片,结尾戛然而止,剧情明显中断。这是因为本来打算拍摄系列片的,至少也要上下部,然而因第一部票房不佳而拍不下去了。这不完整而 ambiguous 的结果反而强化了影片的特立独行的风格,一跃成为广为流传的经典。之前三隅研次导演,市川雷藏主演的三部曲,倒是包含了原著更多的内容。我搜到了三部曲的简介,还没找到片源,总之剧情跟着男主龙之助四处流浪历险,漂泊起伏,与各阶层人等的爱恨情仇。作者写连载小说写了二十多年,直到去世也没写完,让人不禁猜测,龙之助的结局是怎样的?他会被杀死吗?会死有余辜吗?也许作者写着写着,对他的感情深厚到无法下手杀他的地步。也许死亡在如此宏大的主题面前变得又贱又虚。死是容易的,尤其是在日本文艺里,因泛滥而廉价。所以,小说这样的未完结局——类似 ambiguous 的电影结尾——才是最恰当的开放式终点,在人间游荡的 Ashwatthama,永远上不了天堂也下不了地狱。

最近把市川雷藏主演的大菩萨岭三部曲终于搞到手,看完了。因为手头没有小说原著,只能猜想电影一直拍到小说中断之处,机龙之助瞎眼之后遇到一系列的险境,并不断被仇家追杀,穷途末路,在大风雨中顺水漂去,生死未卜。追杀他的仇家——被龙之助杀死的宇津木文之丞的弟弟宇津木兵马,在高僧的点化下终于放弃了复仇大业,并且就快要与失散的女朋友重聚。

自从序幕在大菩萨岭上试刀,杀了无辜的拜佛老人开始,机龙之助的人生就一直走下坡路,接二连三地失去了亲朋好友,仕途和生计,家族和社会地位,妻儿和情人们,连视力都失去了。某些落难的经历,看似行侠仗义的插曲,让人怀疑他是不是从命运中学到了什么教训,改变了他的冷酷本性,然而直到最后他也没有悔改的迹象。不知道作者有没有计划让他最后大彻大悟,立地成佛,Somehow I doubt it. 假设他从头到尾一生都是恶人,即便如此,即使他是个难以下咽的男主角,机龙之助这人仍然充满了奇怪的魅力和某种含义,绝不是杰克苏的范他西。例如他在第三部中的一些对话(英文字幕我就不翻译了):

柴田炼三郎(1917-1978):眠狂四郎

据说,给人物起名时,柴田想取一个类似机龙之助的名字,用一个十分普通的字作为姓。机=桌,眠=睡,都很家常,但狂四郎的名却很中二。柴田从1956年开始连载这套武侠小说,立刻风靡全日本,极为畅销,于是长篇短篇写了一堆。类似于柯南道尔写福尔摩斯,到后来实在写腻了,想杀了狂四郎交差,却被书迷们追着要求更多而不得不继续。拍成时代剧后也非常走红,与盲侠座头市二分天下,武侠人物虽多,再也没有第三个能与他们媲美。

眠狂四郎的系列小说可以用两个字概括:

好看。

我费了不少周折买来《眠狂四郎无赖控》上中下三册纸书。虽然号称是一部小说,但无赖控是由很多个半独立的短篇组成的,短篇之间经常并无关联,只有少数与 overarching 的主线故事有直接关系,有时候几个短篇还会连起来讲一个略长的故事,总之结构十分松散自由。这个 overarching 的主线是什么呢?我有点怕描述出来会吓跑一大批潜在的读者。

狂四郎系列没有大菩萨岭那么深刻而玄妙,但是情节非常精彩,娱乐性很强,人物大有光彩,情节奇诡曲折,是极为成功的武侠小说。狂四郎的粉丝里包括古龙和温瑞安,对古龙的影响尤其深远。例如,武林高手能直觉到环境中的所谓“杀气”而有所戒备甚至避开隐秘的刀锋,这就是狂四郎的天赋之一;随时随地有女间谍女特务女刺客女老板甚至幕府公主(!)向男主角投怀送抱,一言不合就裸露胴体,色诱男主;男性人物藐视道德礼教,经常跟女间谍做爱做到一半跳起来杀人;这些都是明显抄的桥段,也解释了为什么古龙的武侠小说总有一种很不中国的异域气息,尤其是在社会和行为的规则方面。

在小说里,眠狂四郎自己也承认这么中二的名字是自己取的假名字,在英文里翻译为 "sleepy eyes of death"。作为一个日本武士,狂四郎这个人物其实很不日本——他是幕府高官的女儿被违法传教的葡萄牙(或荷兰?)传教士强暴后生下的混血,母子二人被逐出家门,十五岁时母亲自杀。狂四郎性情阴郁悲观,无谓生死,从来不考虑明日,这种态度也就不奇怪了。小说里隔三差五地就用“虚无主义”来形容狂四郎的表情或主观感受,然而我一直疑心这个词翻译得不准确,甚至生搬硬凑,原文到底是什么意思呢?反正看中文不大明白。我还很痴心地用 Google translate 颠来倒去地中日英三文翻译虚无/虚无主义,仍然不得要领。

眠狂四郎作为一个身世悲惨而扭曲的浪人,对传统武士道的秩序和天主教的信仰都怀有敌意和反叛的愿望,家庭出身的复杂更是带来了乱七八糟的人际关系。母亲自杀后他把母亲埋葬在山岗上,十年后跟名叫美保代的女子发生了纠葛,美保代的容貌象极了母亲。狂四郎和美保代的关系十分奇怪,美保代自认是狂四郎的妻子,狂四郎被动接受了,但是把她扔在寺庙里隐居,自己长期在外面游荡,一年也见不上两面,当然也没有什么身体忠实这类说法或期待。他常常会想起妻子美保代,中间还收养了一个身世与自己相近的小男孩(混血),带去给美保代抚养,短暂地过了一段虚假的家庭生活。但他拒绝跟美保代真正一起生活,而是象外公对待母亲一样对待妻子,扔下她不闻不问自生自灭。狂四郎在外面游荡时常常承认对美保代怀有歉疚的罪恶感,然后因为这罪恶感而更躲着她。最后美保代重病临终时,狂四郎刻意去找强敌决斗以借他人之手自杀,与她同死,未遂(纯属商业理由),等美保代死后把她葬在母亲隔壁。一整套情节里充满了 Freudian 象征符号。

开头我自动将之归结为日本文人的超乎各种正常边界的现象而接受,但藤泽周平笔下过分正常温馨的人际关系有让我产生怀疑。也许只能代表柴田炼三郎自己?这种毫不掩饰的自我袒露精神挺有一种奇妙的魅力,就像观赏内容邪恶但线条精美的画卷。In many ways, he is the archetypal damaged hero with family trauma. 强烈的激情和憎恨从冷漠的外表下缓缓流出。从现在的角度看过去,小说在性别政治上的处理有很多令人反感之处,甚至小说同时期改编的电影里都不太好意思保留如此阴暗纠结的男女关系,只是保留了两三个令人印象深刻的恶女角色,但没让男主角纵情表达对女性的敌意和纠结。俗话说,强烈的恨之下必然携带强烈的爱,其实反之亦然,极度恋母的同时也难免对女性怀有敌意和憎恨。

虽然谈不上认同作者的态度,但眠狂四郎身上的自相矛盾的厌世与求生的奇异混合让人挪不开眼,他的冷漠和厌世很容易被误解为“硬汉派”做法,能吸引古龙等人的注意也是可以理解的,虽然他们并没有模仿到真髓。

无赖控这套小说虽然很长,里面大部分的短篇故事其实跟狂四郎的俄狄浦斯情结没有直接关系,而是幕府末期社会各阶层的故事小品,从落魄潦倒的浪人到坊间妓女花魁,到花天酒地的第N代将军和他身边的政治斗争。有时会带有少量侦探小说的路线,但过程十分随意而简略,动不动就归结于狂四郎的“直觉”,推理过程没啥看头。如果仅是讲政治斗争、爱恨情仇、打打杀杀,说实话那么多短篇我也看不下去,但柴田炼三郎的神奇之处在于他几乎每个故事里都揉进去一些风俗轶事,很有时代气息(十九世纪初)——当然我是绝对没法判断他笔下的历史真实性的,不过看着也忒真了。例如,富商家中的花园仿造将军大奥里的格局布置;茶楼里的说书人讲三国,跟听众拌嘴;古代货币政策和金币的纯度,特别提到某代制造高纯度金币的轶事;从粮食的买卖体现出幕府和贵族阶层(大名)的衰败,以及商人的势力涨大;古董字画(包括中国进口的古画);刺青技术;木偶戏;幕府的密探(类似东厂)机构,等等等等。象万花筒一样,五彩缤纷信手拈来的生活细节,看得我眼花缭乱,惊叹作者怎么能这么渊博!历史小说的水平和 credibility,不夸张的说,主要建立在当时当地的细节之上。还有对幕府末期江户的城乡环境、建筑、自然景色的描写,又写实又浪漫,从妓院到茶馆,从海滨到温泉(有好几段故事发生在箱根),从山野到市井,我特别喜欢这种风景画般的描述。貌似日本的时代小说在历史细节上水平很高,连小池一夫著作的武侠漫画里都体现出充分的考据和研究。在这方面中文武侠小说就远远不及了。古龙和温瑞安都明显对历史毫无兴趣也没啥研究。

六七十年代的时代剧电影和电视剧集里对还原古代场景是很下功夫的,经常出现貌似深山老林的外景,动不动就是遍地枯草、满山竹林、小桥流水、荒山野岭之类的画面,特宏大。可惜随着时代推进,这种古意盎然的外景越来越少,时代剧虽然仍在东映太秦映画村里拍摄,但山水乡野的真实外景渐渐绝迹了,现在的古装片看着就是又便宜又假的样子,贼出戏。

作者柴田炼三郎的生平也是很有趣的,上大学时的专业是中国文学(!),毕业论文的研究题目是鲁迅(!),对中国历史和小说颇有研究,据说写过三国和水浒的同人小说(好想看呀)。 在小说里经常引经据典信手拈来唐诗宋词啥的,还经常来段儿俳句或小调儿啥的,伤春悲秋一番,啧啧,风雅得要命。二战爆发时他很不愿意参军,哥哥是激烈的军国主义者,特别看不惯他的书呆子样儿,拖拽着他去报名服役。在战舰上服役时船被打沉,在海里漂了好几个钟头,也不知会不会活下去,一边漂着一边背诵唐诗宋词和经典名著啥的,就这么撑到获救。总之柴田就是一个对爱国主义精神和武士道宣传很不以为然的知识分子。那么他笔下最著名的剑客是一个愤世嫉俗的混血怪人也可以理解了。而且他的道德与人生观念也很颓废,男女之情,恩怨纠缠,都有点血淋淋的无耻,我常遥想他是否受到法国文学的深刻影响。

在小说里经常引经据典信手拈来唐诗宋词啥的,还经常来段儿俳句或小调儿啥的,伤春悲秋一番,啧啧,风雅得要命。二战爆发时他很不愿意参军,哥哥是激烈的军国主义者,特别看不惯他的书呆子样儿,拖拽着他去报名服役。在战舰上服役时船被打沉,在海里漂了好几个钟头,也不知会不会活下去,一边漂着一边背诵唐诗宋词和经典名著啥的,就这么撑到获救。总之柴田就是一个对爱国主义精神和武士道宣传很不以为然的知识分子。那么他笔下最著名的剑客是一个愤世嫉俗的混血怪人也可以理解了。而且他的道德与人生观念也很颓废,男女之情,恩怨纠缠,都有点血淋淋的无耻,我常遥想他是否受到法国文学的深刻影响。

*******

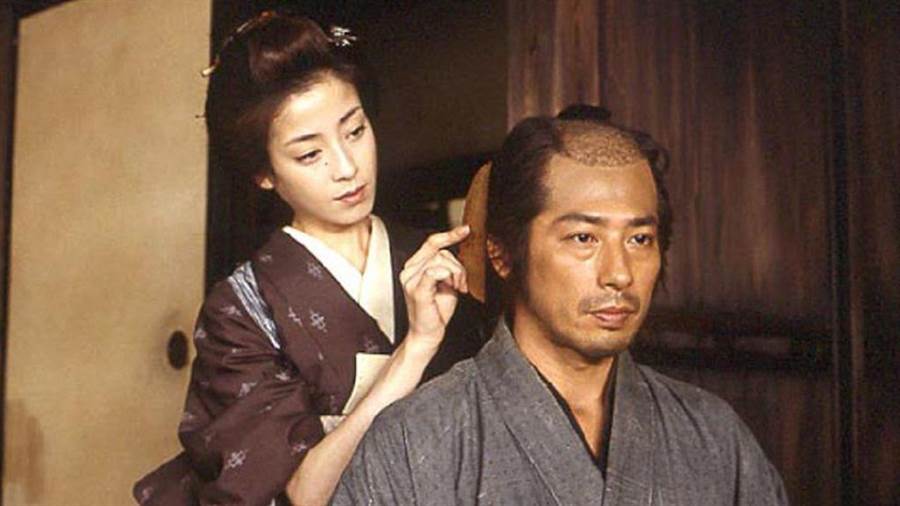

在改编的影视作品中,眠狂四郎曾由多位演员演过,其中最著名的两位是大映公司的明星市川雷藏主演的12部电影系列,及1972-73年田村正和主演的电视剧系列。两个版本各有特点,市川版电影因为是big studio黄金时代拍摄的,场面恢宏,情节跌宕,看着过瘾;田村版剧集成本较小,更接近小说episodic的篇幅形式,拍得颇有神秘诡异的气氛。二者的相似之处是六七十年代的宽松尺度,走马灯一样上场的美貌女演员,一言不合就袒胸露乳。这两套影视都不同程度地保留了眠狂四郎亦正亦邪,外表冷漠内心纠结的个性,以及跟女性的混乱感情。

油管上可以找到市川雷藏版十二部系列电影,英文字幕,在阿马桑 Prime 上也可以租到。田村正和版原剧集没有在西方发行过,但他在八十年代末到九十年代初拍过四部电视电影,有发行过带英文字幕的DVD。前两年田村老爷于75岁高龄拍了演艺生涯的收官之作,就是眠狂四郎电视电影第五部(Nemuri Kyoshiro: The Final)。

市川雷藏版

田村正和版

巧合的是前两年大导演 Scorsese 拍了一部电影 Silence(我没看),以德川幕府迫害镇压基督徒和传教士的历史为背景,虽然绝非武侠片,至少剧情跟眠狂四郎颇有交集之处。

藤泽周平(1927-1997)

随手搜一下都能看到各种评论对藤泽周平的小说评价很高,也许正因为如此,倒是有不少被翻译成中文出版了。他的武侠小说大多是短篇,忒精炼。读完《黄昏清兵卫》和《隐剑秋风抄》两部短篇集后,感觉比较了解他了,可以说两句。

没错,山田洋次的武士三部曲,全都是根据藤泽周平的小说改编的。

黄昏清兵卫中几篇的风格,细看其实相当幽默调侃,笔墨寥寥便让人物栩栩如生。例如写外号生瓜的武士与右卫门,脸又长又苍白,仿佛一条瓜,而且“一般人从小到大都会变一次模样,但与右卫门的脸只是从小生瓜长成大生瓜而已。” 另一篇里一上来就描写一位个性独立强硬不讨喜,但是烹饪高手的儿媳妇,把一顿早餐写得让人口水直流,什么盐渍小茄子和醋拌菊花之类。

另一篇里一上来就描写一位个性独立强硬不讨喜,但是烹饪高手的儿媳妇,把一顿早餐写得让人口水直流,什么盐渍小茄子和醋拌菊花之类。

山田导演拍摄、真田广之主演的电影黄昏清兵卫,主要取材于书里的两个故事,一个是黄昏清兵卫,另一个是叫花子助八,实际上反而是助八的情节还分量重一些。邋遢弃疗的鳏夫武士遇见跟 abusive 丈夫离婚的美貌小媳妇,一根木棍打跑了不识相的前夫,被命令去 execute 藩内叛徒,如此等等,都是从这一篇里来的。

这里的八篇小说在结构上完全一样,重复性颇强,都是叙述一个当公务员的低级藩士,平时夹着尾巴小心做人,却还是身不由己地卷入了派系政治斗争的漩涡,被赶鸭子上架去刺杀某派政敌,或者为冤死的亲朋好友偷偷报仇。然而我这个读者却一点没有看腻了的感觉,主要还是因为每一篇里的主角各有各的背景、性格、内心冲突。井口清兵卫愿意给老爷当枪使是因为需要钱给患肺病的太太治病疗养,生瓜与右卫门被人陷害不得不杀人以洗刷自己的清白并给好友报仇,川波甚内经常当众拍老爷马屁丑态百出只是为了保住老爸那岌岌可危的脸面,健忘的万六大叔为了维护儿媳的名声而惩戒无赖,被人戏称叫花子的伊部助八只是喜欢自由放任的单身汉日子才不修边幅。藤泽周平不仅擅长写平淡枯燥的凡人生活,而且对于 the human frailty 有特别细腻温柔的挖掘,看上去是个 caricature ,但三笔两画就丰满了,立体了,活生生地站在眼前,牵动读者自己生活中的细琐记忆,在卑微无聊的生活里溅出火花来。

《隐剑秋风抄》中的几篇,风格更加晦暗,更有悲剧气氛。描述人物之间的纠结感情和关系,如夫妻间渐行渐远,师兄弟间的积怨,老板陷害雇员,让人不免猜想他大概是把身边的亲朋好友、邻里熟人,直接就编排到了武侠情节中吧?哈哈想想真的好玩呢。

藤泽周平的故事里信息量是很大的,尤其是 ... 政治形势与派系斗争。很有趣,虽然都是剑侠小说,但我从里面能窥见日本历史和政权结构,让我惊奇地意识到,原来练武的藩士在幕府统治下变成了公务员,竟然与中国的科举制度营造的官僚结构不约而同!

战国时代(1467-1615)割据的军阀们经常彼此战争,不得不养了一大批武士为自己打仗。德川幕府建立了统一的集权之后,迎来了二百多年的和平时期,专业武士渐渐失去了用武之地,被幕府不断削藩的地方政权一倒,失去了藩主的武士更是沦落为衣食无着的浪人。大部分的武侠小说设立在江户幕府背景下,藤泽周平的这些短篇小说也不例外,在幸免下来的藩中,中下级武士的工作并非带兵打仗,而是工程队小队长,指挥民工修堤筑坝;或在财务处当会计;或担任类似警察的职务,维持藩内秩序。古代日本社会阶级非常固定,务农、经商、习武、参政,都是世袭的范围,几乎没有流动性(僧侣不太清楚,好像是收留脱离自身阶级的避难所)。可是这样的组织,国也好,藩也好,今天的大公司也好,总是需要很多中层管理人员的。中国古代的统治阶级靠科举提上来一群会读书写字算数的人,然后把他们派往各地各级去管理。日本古代各藩各国割据一方,自治自主,但也无法避免对中层管理人员的需要。皇亲国戚是当权的命运,就算不能当上藩主也有机会做上家老,中老之类,就算啥都不干,一年几千上万石的俸禄也少不了。而中下级的藩士就是这些公务员和中层经理们了,虽然时不常地也会被领导唤去,暗杀掉谁的政敌,给哪个家老当保镖。所以呢,他们除了上班下班,平时还得勤练刀法,这是跟中国官僚们不同之处,其他方面看着可真是如出一辙啊。

几乎每一篇小说都以决斗为高潮结尾,但导致决斗和杀戮的原因,大多数并非个人恩怨和复仇(跟其它同类作品不同),而是上级的派系斗争。并非直通幕府事关国运那样高大上的宫廷斗争,而是藩内地方内斗。有时是藩主想要推行土地改革受到阻力,有时家老想要对商人增税而跟利益集团冲突,最常见的政治套路是:政府(藩主)开支庞大无以为继,农民已经被榨干了收不上税,于是向新兴的大商贾借贷;商贾碍于权力分配而不方便向政府催债,于是买通官员允许自己大片收购土地,变成大型 developers,或者兼并农民的土地。反正斗来斗去,农民从来没好日子过就是了。这些形势,我越看越象是在讽古喻今哪,也或者是国家政治五百年一脉相承没有大变而已,差别只是这年头不方便派个下级武士躲在路边暗杀政敌罢了,而是采用其他方法进行人格“暗杀”逼人下台。

藤泽周平的文字风格是著名的精炼平实,不动声色,绵里藏针。中文评论里常称之为“留白”,但我觉得“留白”这个概念颇为误导,实际上他的专长是 efficiency,宁可 underwrite,绝不 overwrite,这样高效率的文字,我只能想到契诃夫。这种风格关键要逻辑缜密,结构清晰,因果通顺,不丢三落四,要不然留白留得一脑子浆糊,前言不搭后语,就没法看。

最后还要吹一句,虽然剧情其实以人际关系和政治暗斗为中心,但那寥寥几笔的打斗也是出人意料的精彩。每一篇的篇名都是绝招刀法,如雌剑细波,写得有模有样,既有画面感又似乎可行(可以拍成电影里的招数),同时又绝不重复,即使是专来看武功的粉丝也能满意而归。不象眠狂四郎,来来去去就是一招圆月杀法,不免单调了。

-------

时代剧影人

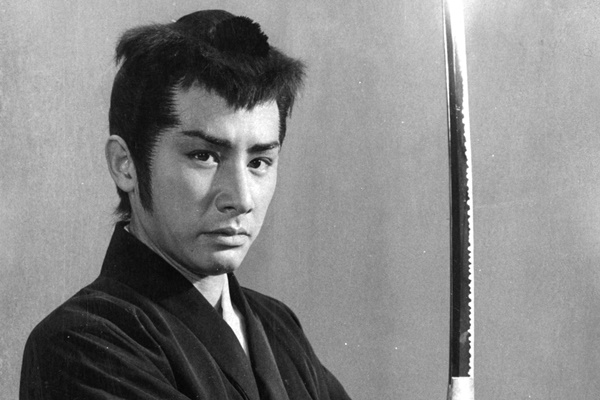

市川雷藏

说两句市川雷藏,曾是大映公司的当家小生之一,非常红,帅是真的很帅。随手搜一下就能看到他曾经在很短的时间内主演过巨长一串电影。为什么说很短时间内呢?因为市川英年早逝,因患肝癌在37岁顶峰年纪去世,令人遗憾。看看他的 filmography 不禁让人疑心当年的 big studio (如大映,东宝,东映)是怎么运作的,旗下的演员都象奴隶一样拼命从早干到晚吗?连大明星都累成这样,没啥名气的龙套演员和剧组人员的生活该多辛苦?可怕。

市川雷藏不仅主演过大菩萨岭三部曲和眠狂四郎十二部系列,还拍过根据源氏物语改编的电影。三隅研次给他拍了贼多片子,例如《大菩萨岭》三部曲。各种题材的古装片都演过,现代片也有一些,演技颇受好评。去世多年之后仍然被广为推崇。

仲代达史

我真是越来越喜欢仲代达史了。不知为啥他的长相让我想起刘青云的自嘲,说自己非常不帅,“甚至不象中国人”,仲代也差不多,很不象日本人,尤其是一双滴溜溜转动的巨眼!他演过各种各样的角色,跟许多划时代的日本导演巨匠合作过,非常 versatile,我个人觉得他的表演范围大概是我见过的最广大的演员。例如,在小林正树的《切腹》中,三十岁的仲代达矢演一个五十岁的老头武士(在古代五十岁应该算老头了吧?)。在《大菩萨岭》中他的角色明明是个 psychopath,但让观众不能因为“这是坏人”的意识而挪开眼睛,一双大眼里透着 feverish madness and obsession,充满了复杂而神秘的黑洞。可能是我见过最难忘的银幕形象之一。

仲代达矢的演员生涯也颇为特别。在 big studio 的电影黄金时代,他极其特立独行地拒绝把自己签给某个大影厂,而是保持了 free agent 的状态,全靠自身实力闯荡而仍能片约不断,在年代里大批经典影片里留下了自己的痕迹。并且长年坚持一只脚踏在舞台上不离开,在舞台上一直演到八十岁。大家都知道演舞台剧是没钱的,他自己搞剧团排戏演出,就是享受表演的工作,并能充分发扬自己的 creative control,是非常硬核的演技派呀。

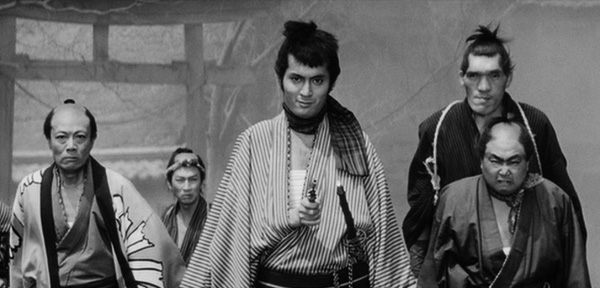

仲代达矢拍过的经典影片如此之多,合作过的名导演又如此之丰富,以致出现了他参演过同一故事的两部电影:黑泽明导演的《椿十三郎》(1962) 和冈本喜八导演的《斩》都来自山本周五郎的短篇小说(要不要 chase down 山本周五郎的小说呢?)。主角其实是同一个人(名字不同但设定是一样的),在两部影片里的主演,三船敏郎 versus 仲代达矢,形成有趣的对比。冈本喜八的《斩》拍得较晚 (1968),显然会故意避免雷同前面的经典作品,两部片子当然是差别很大的。我个人更喜欢仲代达矢的表演,因为三船敏郎总还是有固定的大英雄气质和路线,即使角色是说说怪话鄙视礼教的浪人,或许因为他是签了东宝映画的合约,每次都必须演大英雄角色。而仲代达矢真的能做到没有固定气质固定形象,极度流动的感觉,邋遢就邋遢,嬉笑就嬉笑,绝没有一点“端着”的感觉。真是一个 actors' actor,好爱哦。

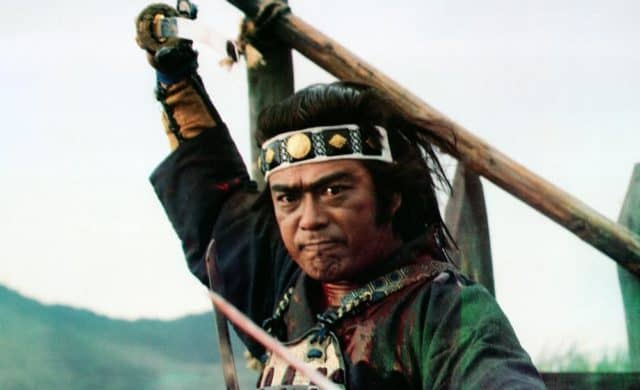

三隅研次

最初注意到三隅研次导演是因为 Lone Wolf and Cub 系列。虽然血浆爆喷的拍法不是他发明的(最近才发现是黑泽明发明的,可是他也没想到会变成 B movie trope),但在 Lone Wolf 系列里的暴力段落的设计和拍摄充满了奇诡瑰丽的想象力和微妙的黑色幽默感,让人不佩服不行呀。他也拍了好几部座头市系列中的影片,是战后时代剧剑戮片中的顶梁柱之一。

维基上对他的生平介绍很短,1921年生,54岁因肝癌早逝,工作时间并不长,留下作品却极多,跟市川雷藏一样拼命工作的样子。在二战期间被征入伍,被盟军俘虏送至西伯利亚拘禁。目前没找到很多生平资料。

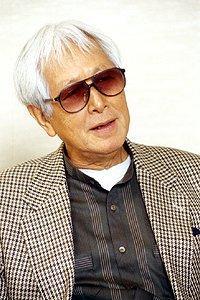

深作欣二

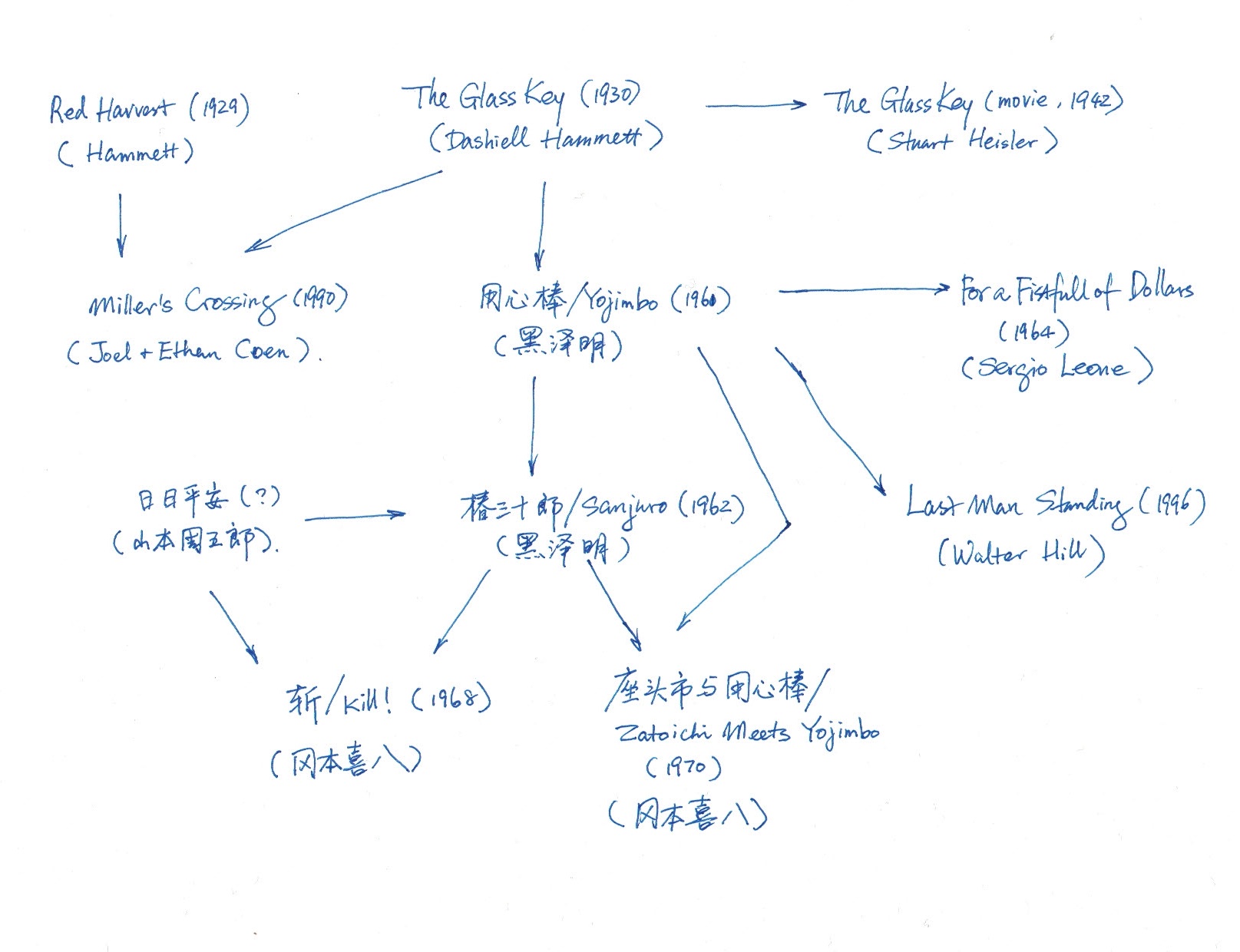

说起来我知道深作欣二还是从那张连线图开始的,不,是从印度导演 Anurag Kasheyap 那里听来的,介绍的是他的战后黑帮片“无仁义之战”系列,虽然我没看过这套电影,但仍能看出对八十年代开始兴旺的香港黑帮片有极大影响。他有很多名作,包括晚年拍摄的《大逃杀》。时代剧只是他的导演生涯中的一个章节而已。我花了不少力气追来看了《柳生一族的阴谋》,《魔界转生》,《里见八犬传》,和《赤穂城断絶》。

深作欣二生于1930年,在二战期间还是中学生,十五岁的时候整个班级被拉去武器制造厂,厂子被盟军扔炸弹炸了,幸存的少年们必须埋葬死去的同学。在他的影片中,不论类型,都可以看出他对于 authority 的憎恨和鄙视,在大逃杀中达到批判的顶峰。

深作欣二的visual style很有特色,喜欢用手提摄像机插入动作戏中间,动感很强烈。我不知道这个摄影风格是不是他的原创,反正是最早成功的使用者之一,在《无仁义战争》系列黑帮片里采用,影响很大,广为流传。后来被欧美导演们“发扬光大”成满屏乱晃的镜头(参见 Jason Bourne 系列),非把观众看晕看吐不可。

我喜欢他的地方主要还不是摄影风格,而是他的黑色幽默感和荒谬感,暗搓搓地颠覆正统,讽刺道貌岸然的体系,但是他不太用义正词严的那种批判态度,而是喜笑怒骂,颠三倒四,游戏人间,让我非常没有抵抗力。例如,在《柳生一族的阴谋》这部片子里,前面90%的内容都是精彩曲折的政治斗争和打斗,游走在传统的历史传奇的套路之内,本来已经好看得很,但最后一点点神来之笔,恶搞正史,不仅解构了 genre 的价值体系,而且 turns it on its head。简直是流氓,把我给笑死了,真是让人浑身说不出的舒爽啊~~~ 他对于《忠臣藏》的解读也是很有个人特点,后面会说到。

深作欣二的工作期很长,直到晚期还搞出《大逃杀》那样轰动的作品,让人不佩服不行。而且涉猎极广,除了古装时代剧还拍了科幻片,玄幻片,黑帮动作片,恐怖片,正剧片,等等。我开玩笑 George Lucas 在星战里山寨《柳生一族的阴谋》里的桥段,但其实1978年深作就迅速地山寨了星战而拍出 Message from Space 这部科幻片。在阿玛桑上可以看到。仅仅看看剧照就已经能让人放声大笑了。

小林正树

小林导演属于战后颇有影响的一代日本“左翼”文化名人。对于这个潮流说实话我也只是零星耳闻而毫无研究,所以说不清啥才算“左翼”知识分子,只知道不少影人被贴上这个标签,甚至包括拍摄座头市系列的胜新太郎。但在我看来,跟中文语境中的“左翼知识分子”根本不是一回事,唯一有交汇之处的,naturally,就是鲁迅了。极其片面地说,我在这几个“左翼”电影人身上看见的共同点,不过是 humanism 罢了,对于底层人民/小人物的同情,对于权贵的揭露和鄙视,对于压迫人民的制度的批判,对战争的憎恨。

(这忽然让我联想到,妈蛋,原来日本语境下的“右翼”也跟我平时理解的右翼政治不同。好讨厌啊,好不容易搞清楚左右在中国和西方的语境之差异,又发现在日本的 context 也自有一套,不糊涂才怪。太复杂了。)

小林正树的片子我只看过《切腹》和《上意讨》(中文有翻译成《夺命剑》的,非直译)两部片子,但是两部都把我看哭了。Underneath the stark visual language and assured direction runs a torrent of red, hot rage that scorches the screen.

仲代达矢曾经被问,更喜欢跟哪个导演合作,小林呢还是黑泽导演?他坦白答更喜欢小林导演。

桥本忍

桥本忍大概是日本电影史上最有名的剧作家了吧?除了跟黑泽明的紧密联系,他跟山田洋次两人是死党,山田洋次曾经说过对他影响最大的人之一就是桥本忍。中国观众应该不陌生,因为他是电影《沙之器》的剧本作者(改编自松本清张的小说)。他跟黑泽明搭档了很久,《罗生门》剧本就是他写的,二人一起创作了不少经典影片。离了黑泽明,桥本忍也是非常行,小林正树的《切腹》和《上意讨》和冈本喜八的《大菩萨岭》几个剧本也是他写的(我都不是按照他的 filmography 找的片子)。看他的维基条目简直要吓死,真是见证了战后影界的整个辉煌时代呀,几乎跟所有的重要导演都合作过,真是传奇的剧作家。

桥本忍生于1918年,在侵华战争早期1938年就被招入伍,但幸好因为肺结核而没上战场。他后来的作品和业内影响,与“左翼知识分子”的思想也颇为接近。日本战后的电影黄金时代里,骨干 filmmakers 大多经历了二战的创伤和思考,作品中悲天悯人和反抗权力的主题尤其强烈鲜明,也许这是特别吸引我的特点之一。随着战争记忆的淡去,时代剧的消亡,这些独树一帜的经典都成了电影史上的惊人一瞬。回想一下几年前刚看山田洋次的《黄昏清兵卫》三部曲,与当年的时代剧影片在精神上遥相呼应,不知道未来还有没有人会记得与重现。

老头活到一百岁,2018年才去世。

冈本喜八导演的黑白片《侍》(武士的意思)颇不好找,在优酷上看了高糊版,中文字幕好像是机翻的,只能连蒙带猜,我容易嘛我。

剧本带有极其强烈的桥本忍风格,用历史记录的形式来叙述一个并不复杂的故事,隐喻史书之不可靠和偶然性。剧情中心是真有其事的樱田门外之变,一起影响历史进程的政治暗杀事件,然而切入点却是个虚构的浪人鹤千代和他的 Oedipal 式悲剧,效果就非常莎士比亚了,并带有现代式的荒谬感。日本武侠小说里常用的“虚无主义” cliche,在桥本大叔手中不知怎么就跟法国出现的存在主义融合上了。

冈本喜八的片子其实我也没有看过很多,但剪辑风格颇为“任性”,很有现代艺术的感觉,跳来跳去的拼图逻辑对观众的注意力是个很大考验。这一部放慢了叙述速度,来龙去脉倒是讲得很清楚,不过那种对历史的戏谑玩弄还是渗透了出来。

日本武侠片黄金时代的大导演们各有各的视觉风格,大部分都能拍出美感强烈的打戏,我尤其是惊叹于精美的夜景打斗戏。此片高潮处的暗杀场面也是非常炫酷,又意味深长。高潮在纷飞的大雪中进行,哪怕是假雪,想必也是难度很高的。

唯一缺憾是我觉得三船敏郎作为男主角是 miscast。虽然他的演技是很好的,但是大侠的形象太过强烈了,怎么看都不适合演这个颓废而偏激的时代 loser 式的青年(他年纪也太大了)。

盲侠座头市系列:26

带子狼系列:7 (6+1)

修罗雪姬:2

市川雷藏:眠狂四郎系列12,大菩萨岭 3,安珍与清姬

深作欣二:柳生一族的阴谋,魔界转生,赤穗城断绝,里见八犬传,无仁义之战5,无仁义之战续3

小林正树:切腹,上意讨

黑泽明:隐岩三恶人,用心棒,椿三十郎

冈本喜八:斩,大菩萨岭,侍

五社英雄:丹下左膳飞燕居合斩,御用金,人斩,十手舞,野兽之剑,暗之猎人,云雾仁左卫门

阪东妻三郎:雄吕血

田村正和:眠狂四郎电视电影5,残存的枞木,忠臣藏无声之剑

真田广之:忍者武艺贴

木村拓哉:宫本武藏(上下)

高仓健:日本侠客传,日本侠客传浪花篇,

寺尾聪:雨停了

现代作品:浪客剑心3

筱田正浩: 异闻猿飞佐助,暗杀

仓田准二: 十兵卫暗杀剑

Total: 98

-----------

前不久开始读日本武侠小说,加上再之前看的武侠电影(日文汉字:时代剧,jidaigeki),想介绍或推荐一些好看的。

说实话很难分成小说和电影/剧集的,因为彼此有很大交集。然而分类狂的我还是忍不住。

历史/武侠小说

中里介山(1885-1944):大菩萨岭

日本的通俗小说历史悠久,我没系统地研究过,也听说过在江户时代广为流传的小报和手抄本之类的通俗小说颇为流行,大概近似于水浒三国之类的演义和神怪小说,例如南总里见八犬传写于十九世纪初,巨长的连载小说。由此可见通俗小说是日本社会中长期繁荣、被广大群众喜闻乐见的娱乐形式。

那么为什么中里介山被认为是现代武侠小说的鼻祖呢?据说是因为他的巨著《大菩萨岭》是划时代的深刻作品。这也是一部连载小说,巨长,最后到作者去世也没写完。我觉得这种长篇连载小说,我感觉是一种比较古老的故事形式,没有什么很强的连贯性或整体感,而是象章回小说那样一段一段一团一团的,几乎可以没完没了地讲下去。

大菩萨岭被多次改编拍成电影,然而小说却从未被全篇翻译过。豆瓣上有一篇 in-depth 书评,《大菩萨岭》中大乘佛教思想浅探,把内容概述了一下,不知道写书评的人是不是看过了整部小说。

前几年有人翻译了小说中很短的一部分,壬生与岛原,这是被电影《大菩萨岭》(1966,冈本喜八导演)节选的主要情节部分,在豆瓣读书上有电子版,我还是找人交钱买来看的(四大元人民币!)。可惜截得太短,没头没尾的,情节看得稀里糊涂,只留下文字冷峻旁观的印象,风格颇为强烈。没有中文翻译版(倒是有日文 Kindle 版),我还有点不死心,去找了找英文翻译,发现真有!Dai-bosatsu Toge: Great Bodhisattva Pass,不过也不怎么全,1-3卷是翻译,4-18卷是简述。可惜只收藏于几个大学图书馆中,没有在外面发行出售。目前只能根据电影来了解情节。

冈本喜八导演的黑白版本是最著名的,仲代达矢主演(对他的介绍写在后面)。我跟一个喜欢此类电影的女友一起看的,看完争论了半天。另有1960年三隅研次导演,市川雷藏(这位演员后面还会提到)主演的彩色版三部曲,包含更多小说中的情节。

说实话我是真的很不了解佛教,但男主角这个独树一帜的 anti-hero 类型的人物,却让我强烈联想到《摩诃婆罗多》中的 Ashwatthama ,被诅咒以永生的命运,不能死掉,据说至今仍在人间游荡。(只有古印度才会想出 curse someone with immortality 这么神奇而深刻的桥段。)

男主角机龙之助是传统意义上的坏人吗?显然是的,连他的亲爹都诅咒他,甚至鼓励他的仇人去找他复仇,把他杀死,为民除害?然而,我能深深地感受到作者对于这个坏人的慈悲。跟女友争论时,我头痛解释不清慈悲这个词的含义---况且在中文里这都是一个外来词--- mercy, not forgiveness. He remains unforgiven through the end, but there was never a lack of mercy toward him. 问题是基督教的 mercy 含义也跟佛教不同。实际上作者并不要求读者对他产生同情,也拒绝使用俗套的手段操纵读者对他的感情,而是冷酷地解剖这个人物的内心活动。我想说,他不是以害人为乐的那种邪恶,但他无法感受到别人的真实存在,与他人之间隔了一道地狱。

电影其实颇为忠实地努力保存了小说中的复杂描绘,但我怀疑还是小说本身最能传递作者的本意。啊啊,好想搞到英译本。没有人翻译中文真是太可惜了。把文字与影片加叠着看,给我留下一种无法言喻的眩晕感,好像是站在高山巅峰向深不见底的 abyss 凝视,又好像站在谷底仰望高不见顶的巨峦。哪怕是不懂佛教的人也惊叹于其力量。

为什么对这个“恶人”的描写会让人害怕呢?我不禁想起某种对俯瞰深渊的恐惧感的解释:因为站在深渊的边缘会让人产生一种跳下去的冲动。也许,作者对于机龙之助的不加粉饰又不无慈悲的描述,让人不由自主地联想到自己内心的丝丝恶意和阴暗的冲动,由此产生迷乱的感觉。

(小声说,同样是连载武侠小说加佛教主题的天龙八部在文学成就上比大菩萨岭差好大一截呀。)

中文的节选译本最后一章的最后一小段,复制在下面,细品之下回味无穷。

中里介山本人的背景中一个 defining moment 是受到社会主义/无政府主义者幸德秋水的影响,幸德和追随者在1910年的“大逆事件”中遭到强烈镇压,被处死。搜了一下才发现,二十世纪初的日本政治非常动荡,农民起义此起彼伏,社会主义和无政府主义成为对抗国家机器与权力的民间思想运动。大规模严酷镇压这些运动的正是军国主义的初期。这一段历史看着又熟悉又陌生,仿佛在世界各国都演练了一遍或很多遍。镇压之后的日本社会极度压抑,对于中里介山这样的人,我独自想象,面对的问题与鲁迅所面对的完全一样:如何在这样腐烂无望的世界上活下去,在这样的世界上,一个势单力孤的文人如何自处?在权力掐住你的脖子时,如何不妥协不合作但又活下去?也许同样的问题在所有时代都面对着每一个人。在权力已经泯灭人性之时,独立的人还能有慈悲吗?人能选择慈悲吗?对谁能施以慈悲呢?我们怎样面对从人性中泛滥出来的evil?也许这就是大菩萨岭的寓意之一。今天我要追寻自己的命运,即使我落魄于此,也要走我自己的路,不必修好积德、求神拜佛。虽然龙之助在心中深深地忍耐着,但现在除了神社寺院的房檐下,他已别无容身之所。所以龙之助才向恰好路过的巡礼者询问长谷的观音祈祷堂。

暮色延伸至院子的深处。在黑崎、出云村的方向,傍晚的炊烟化作晚霞,前往长谷寺参拜观音的人戴着的斗笠就像海里的水母浮动着。长谷寺的晚钟穿过九十九间回廊,向龙之助悲伤地低语着。

西行法师曾经在走廊一脚踢开拉着自己衣襟的幼子,继而出家,又与曾经相爱的妻子在长谷寺的祈祷堂相会。龙之助打算在此等待天明,他来到了南边的廊柱下。

1966版冈本喜八的影片,结尾戛然而止,剧情明显中断。这是因为本来打算拍摄系列片的,至少也要上下部,然而因第一部票房不佳而拍不下去了。这不完整而 ambiguous 的结果反而强化了影片的特立独行的风格,一跃成为广为流传的经典。之前三隅研次导演,市川雷藏主演的三部曲,倒是包含了原著更多的内容。我搜到了三部曲的简介,还没找到片源,总之剧情跟着男主龙之助四处流浪历险,漂泊起伏,与各阶层人等的爱恨情仇。作者写连载小说写了二十多年,直到去世也没写完,让人不禁猜测,龙之助的结局是怎样的?他会被杀死吗?会死有余辜吗?也许作者写着写着,对他的感情深厚到无法下手杀他的地步。也许死亡在如此宏大的主题面前变得又贱又虚。死是容易的,尤其是在日本文艺里,因泛滥而廉价。所以,小说这样的未完结局——类似 ambiguous 的电影结尾——才是最恰当的开放式终点,在人间游荡的 Ashwatthama,永远上不了天堂也下不了地狱。

最近把市川雷藏主演的大菩萨岭三部曲终于搞到手,看完了。因为手头没有小说原著,只能猜想电影一直拍到小说中断之处,机龙之助瞎眼之后遇到一系列的险境,并不断被仇家追杀,穷途末路,在大风雨中顺水漂去,生死未卜。追杀他的仇家——被龙之助杀死的宇津木文之丞的弟弟宇津木兵马,在高僧的点化下终于放弃了复仇大业,并且就快要与失散的女朋友重聚。

自从序幕在大菩萨岭上试刀,杀了无辜的拜佛老人开始,机龙之助的人生就一直走下坡路,接二连三地失去了亲朋好友,仕途和生计,家族和社会地位,妻儿和情人们,连视力都失去了。某些落难的经历,看似行侠仗义的插曲,让人怀疑他是不是从命运中学到了什么教训,改变了他的冷酷本性,然而直到最后他也没有悔改的迹象。不知道作者有没有计划让他最后大彻大悟,立地成佛,Somehow I doubt it. 假设他从头到尾一生都是恶人,即便如此,即使他是个难以下咽的男主角,机龙之助这人仍然充满了奇怪的魅力和某种含义,绝不是杰克苏的范他西。例如他在第三部中的一些对话(英文字幕我就不翻译了):

还有寺庙里的高僧对宇津木兵马说的话:龙之助:Some people want power. Some people want wealth. I only want to take someone's life.

情人阿银:If you continue to live, there is no God or Buddha.

龙之助:God or Buddha? I don't care if they exist or not.

当然很容易把这种话当作麻醉人民的毒品扔到一边,然而在后面的戏中,宇津木兵马遇到了被善良的仆人抚养的龙之助之子,他不禁动摇了;当他在大雨中目睹瞎眼的仇人嘶喊早已被他抛弃的儿子之名,漂向远方,他终于放下了复仇执念。(为父兄复仇是武士道中很重要的原则,很多武家男人其实根本不想复仇,但被社会与家族逼去追着杀父/兄仇人决斗,不杀掉仇人就不能做其它事。)高僧:I welcome all to my temple. I am opposed to meaningless stuff like vengeance?

宇津木:Honorable Priest! Do you not care about evil people?

高僧:I do NOT care.

宇津木:Then evil people will walk the earth. Good people will suffer. Life will change, and the way of samurai will diminish.

高僧:Don't get hysterical.

宇津木:I'm so disappointed!

高僧:I can't believe some people consider revenge an honorable deed.

宇津木: I've never heard of such a terrible thing. Put yourself in the shoes of someone with a family member murdered...

高僧:It matters not whose shoes. If I had time for revenge, I'd rather take nap.

宇津木:Wouldn't you care if your parents or brother were murdered?

高僧:I don't care. Maybe I would think it is sad or unfair, and it couldn't be helped.

宇津木:So thinking about it is all you'd be doing?

高僧:Exactly. What else would I do? You do not understand what I am saying. You need more time. We suffer because we love and we hate, as Buddha taught us. The worlds is not made of only humans.

柴田炼三郎(1917-1978):眠狂四郎

据说,给人物起名时,柴田想取一个类似机龙之助的名字,用一个十分普通的字作为姓。机=桌,眠=睡,都很家常,但狂四郎的名却很中二。柴田从1956年开始连载这套武侠小说,立刻风靡全日本,极为畅销,于是长篇短篇写了一堆。类似于柯南道尔写福尔摩斯,到后来实在写腻了,想杀了狂四郎交差,却被书迷们追着要求更多而不得不继续。拍成时代剧后也非常走红,与盲侠座头市二分天下,武侠人物虽多,再也没有第三个能与他们媲美。

眠狂四郎的系列小说可以用两个字概括:

好看。

我费了不少周折买来《眠狂四郎无赖控》上中下三册纸书。虽然号称是一部小说,但无赖控是由很多个半独立的短篇组成的,短篇之间经常并无关联,只有少数与 overarching 的主线故事有直接关系,有时候几个短篇还会连起来讲一个略长的故事,总之结构十分松散自由。这个 overarching 的主线是什么呢?我有点怕描述出来会吓跑一大批潜在的读者。

狂四郎系列没有大菩萨岭那么深刻而玄妙,但是情节非常精彩,娱乐性很强,人物大有光彩,情节奇诡曲折,是极为成功的武侠小说。狂四郎的粉丝里包括古龙和温瑞安,对古龙的影响尤其深远。例如,武林高手能直觉到环境中的所谓“杀气”而有所戒备甚至避开隐秘的刀锋,这就是狂四郎的天赋之一;随时随地有女间谍女特务女刺客女老板甚至幕府公主(!)向男主角投怀送抱,一言不合就裸露胴体,色诱男主;男性人物藐视道德礼教,经常跟女间谍做爱做到一半跳起来杀人;这些都是明显抄的桥段,也解释了为什么古龙的武侠小说总有一种很不中国的异域气息,尤其是在社会和行为的规则方面。

在小说里,眠狂四郎自己也承认这么中二的名字是自己取的假名字,在英文里翻译为 "sleepy eyes of death"。作为一个日本武士,狂四郎这个人物其实很不日本——他是幕府高官的女儿被违法传教的葡萄牙(或荷兰?)传教士强暴后生下的混血,母子二人被逐出家门,十五岁时母亲自杀。狂四郎性情阴郁悲观,无谓生死,从来不考虑明日,这种态度也就不奇怪了。小说里隔三差五地就用“虚无主义”来形容狂四郎的表情或主观感受,然而我一直疑心这个词翻译得不准确,甚至生搬硬凑,原文到底是什么意思呢?反正看中文不大明白。我还很痴心地用 Google translate 颠来倒去地中日英三文翻译虚无/虚无主义,仍然不得要领。

眠狂四郎作为一个身世悲惨而扭曲的浪人,对传统武士道的秩序和天主教的信仰都怀有敌意和反叛的愿望,家庭出身的复杂更是带来了乱七八糟的人际关系。母亲自杀后他把母亲埋葬在山岗上,十年后跟名叫美保代的女子发生了纠葛,美保代的容貌象极了母亲。狂四郎和美保代的关系十分奇怪,美保代自认是狂四郎的妻子,狂四郎被动接受了,但是把她扔在寺庙里隐居,自己长期在外面游荡,一年也见不上两面,当然也没有什么身体忠实这类说法或期待。他常常会想起妻子美保代,中间还收养了一个身世与自己相近的小男孩(混血),带去给美保代抚养,短暂地过了一段虚假的家庭生活。但他拒绝跟美保代真正一起生活,而是象外公对待母亲一样对待妻子,扔下她不闻不问自生自灭。狂四郎在外面游荡时常常承认对美保代怀有歉疚的罪恶感,然后因为这罪恶感而更躲着她。最后美保代重病临终时,狂四郎刻意去找强敌决斗以借他人之手自杀,与她同死,未遂(纯属商业理由),等美保代死后把她葬在母亲隔壁。一整套情节里充满了 Freudian 象征符号。

开头我自动将之归结为日本文人的超乎各种正常边界的现象而接受,但藤泽周平笔下过分正常温馨的人际关系有让我产生怀疑。也许只能代表柴田炼三郎自己?这种毫不掩饰的自我袒露精神挺有一种奇妙的魅力,就像观赏内容邪恶但线条精美的画卷。In many ways, he is the archetypal damaged hero with family trauma. 强烈的激情和憎恨从冷漠的外表下缓缓流出。从现在的角度看过去,小说在性别政治上的处理有很多令人反感之处,甚至小说同时期改编的电影里都不太好意思保留如此阴暗纠结的男女关系,只是保留了两三个令人印象深刻的恶女角色,但没让男主角纵情表达对女性的敌意和纠结。俗话说,强烈的恨之下必然携带强烈的爱,其实反之亦然,极度恋母的同时也难免对女性怀有敌意和憎恨。

虽然谈不上认同作者的态度,但眠狂四郎身上的自相矛盾的厌世与求生的奇异混合让人挪不开眼,他的冷漠和厌世很容易被误解为“硬汉派”做法,能吸引古龙等人的注意也是可以理解的,虽然他们并没有模仿到真髓。

无赖控这套小说虽然很长,里面大部分的短篇故事其实跟狂四郎的俄狄浦斯情结没有直接关系,而是幕府末期社会各阶层的故事小品,从落魄潦倒的浪人到坊间妓女花魁,到花天酒地的第N代将军和他身边的政治斗争。有时会带有少量侦探小说的路线,但过程十分随意而简略,动不动就归结于狂四郎的“直觉”,推理过程没啥看头。如果仅是讲政治斗争、爱恨情仇、打打杀杀,说实话那么多短篇我也看不下去,但柴田炼三郎的神奇之处在于他几乎每个故事里都揉进去一些风俗轶事,很有时代气息(十九世纪初)——当然我是绝对没法判断他笔下的历史真实性的,不过看着也忒真了。例如,富商家中的花园仿造将军大奥里的格局布置;茶楼里的说书人讲三国,跟听众拌嘴;古代货币政策和金币的纯度,特别提到某代制造高纯度金币的轶事;从粮食的买卖体现出幕府和贵族阶层(大名)的衰败,以及商人的势力涨大;古董字画(包括中国进口的古画);刺青技术;木偶戏;幕府的密探(类似东厂)机构,等等等等。象万花筒一样,五彩缤纷信手拈来的生活细节,看得我眼花缭乱,惊叹作者怎么能这么渊博!历史小说的水平和 credibility,不夸张的说,主要建立在当时当地的细节之上。还有对幕府末期江户的城乡环境、建筑、自然景色的描写,又写实又浪漫,从妓院到茶馆,从海滨到温泉(有好几段故事发生在箱根),从山野到市井,我特别喜欢这种风景画般的描述。貌似日本的时代小说在历史细节上水平很高,连小池一夫著作的武侠漫画里都体现出充分的考据和研究。在这方面中文武侠小说就远远不及了。古龙和温瑞安都明显对历史毫无兴趣也没啥研究。

六七十年代的时代剧电影和电视剧集里对还原古代场景是很下功夫的,经常出现貌似深山老林的外景,动不动就是遍地枯草、满山竹林、小桥流水、荒山野岭之类的画面,特宏大。可惜随着时代推进,这种古意盎然的外景越来越少,时代剧虽然仍在东映太秦映画村里拍摄,但山水乡野的真实外景渐渐绝迹了,现在的古装片看着就是又便宜又假的样子,贼出戏。

作者柴田炼三郎的生平也是很有趣的,上大学时的专业是中国文学(!),毕业论文的研究题目是鲁迅(!),对中国历史和小说颇有研究,据说写过三国和水浒的同人小说(好想看呀)。

*******

在改编的影视作品中,眠狂四郎曾由多位演员演过,其中最著名的两位是大映公司的明星市川雷藏主演的12部电影系列,及1972-73年田村正和主演的电视剧系列。两个版本各有特点,市川版电影因为是big studio黄金时代拍摄的,场面恢宏,情节跌宕,看着过瘾;田村版剧集成本较小,更接近小说episodic的篇幅形式,拍得颇有神秘诡异的气氛。二者的相似之处是六七十年代的宽松尺度,走马灯一样上场的美貌女演员,一言不合就袒胸露乳。这两套影视都不同程度地保留了眠狂四郎亦正亦邪,外表冷漠内心纠结的个性,以及跟女性的混乱感情。

油管上可以找到市川雷藏版十二部系列电影,英文字幕,在阿马桑 Prime 上也可以租到。田村正和版原剧集没有在西方发行过,但他在八十年代末到九十年代初拍过四部电视电影,有发行过带英文字幕的DVD。前两年田村老爷于75岁高龄拍了演艺生涯的收官之作,就是眠狂四郎电视电影第五部(Nemuri Kyoshiro: The Final)。

市川雷藏版

田村正和版

巧合的是前两年大导演 Scorsese 拍了一部电影 Silence(我没看),以德川幕府迫害镇压基督徒和传教士的历史为背景,虽然绝非武侠片,至少剧情跟眠狂四郎颇有交集之处。

藤泽周平(1927-1997)

随手搜一下都能看到各种评论对藤泽周平的小说评价很高,也许正因为如此,倒是有不少被翻译成中文出版了。他的武侠小说大多是短篇,忒精炼。读完《黄昏清兵卫》和《隐剑秋风抄》两部短篇集后,感觉比较了解他了,可以说两句。

没错,山田洋次的武士三部曲,全都是根据藤泽周平的小说改编的。

黄昏清兵卫中几篇的风格,细看其实相当幽默调侃,笔墨寥寥便让人物栩栩如生。例如写外号生瓜的武士与右卫门,脸又长又苍白,仿佛一条瓜,而且“一般人从小到大都会变一次模样,但与右卫门的脸只是从小生瓜长成大生瓜而已。”

山田导演拍摄、真田广之主演的电影黄昏清兵卫,主要取材于书里的两个故事,一个是黄昏清兵卫,另一个是叫花子助八,实际上反而是助八的情节还分量重一些。邋遢弃疗的鳏夫武士遇见跟 abusive 丈夫离婚的美貌小媳妇,一根木棍打跑了不识相的前夫,被命令去 execute 藩内叛徒,如此等等,都是从这一篇里来的。

这里的八篇小说在结构上完全一样,重复性颇强,都是叙述一个当公务员的低级藩士,平时夹着尾巴小心做人,却还是身不由己地卷入了派系政治斗争的漩涡,被赶鸭子上架去刺杀某派政敌,或者为冤死的亲朋好友偷偷报仇。然而我这个读者却一点没有看腻了的感觉,主要还是因为每一篇里的主角各有各的背景、性格、内心冲突。井口清兵卫愿意给老爷当枪使是因为需要钱给患肺病的太太治病疗养,生瓜与右卫门被人陷害不得不杀人以洗刷自己的清白并给好友报仇,川波甚内经常当众拍老爷马屁丑态百出只是为了保住老爸那岌岌可危的脸面,健忘的万六大叔为了维护儿媳的名声而惩戒无赖,被人戏称叫花子的伊部助八只是喜欢自由放任的单身汉日子才不修边幅。藤泽周平不仅擅长写平淡枯燥的凡人生活,而且对于 the human frailty 有特别细腻温柔的挖掘,看上去是个 caricature ,但三笔两画就丰满了,立体了,活生生地站在眼前,牵动读者自己生活中的细琐记忆,在卑微无聊的生活里溅出火花来。

《隐剑秋风抄》中的几篇,风格更加晦暗,更有悲剧气氛。描述人物之间的纠结感情和关系,如夫妻间渐行渐远,师兄弟间的积怨,老板陷害雇员,让人不免猜想他大概是把身边的亲朋好友、邻里熟人,直接就编排到了武侠情节中吧?哈哈想想真的好玩呢。

藤泽周平的故事里信息量是很大的,尤其是 ... 政治形势与派系斗争。很有趣,虽然都是剑侠小说,但我从里面能窥见日本历史和政权结构,让我惊奇地意识到,原来练武的藩士在幕府统治下变成了公务员,竟然与中国的科举制度营造的官僚结构不约而同!

战国时代(1467-1615)割据的军阀们经常彼此战争,不得不养了一大批武士为自己打仗。德川幕府建立了统一的集权之后,迎来了二百多年的和平时期,专业武士渐渐失去了用武之地,被幕府不断削藩的地方政权一倒,失去了藩主的武士更是沦落为衣食无着的浪人。大部分的武侠小说设立在江户幕府背景下,藤泽周平的这些短篇小说也不例外,在幸免下来的藩中,中下级武士的工作并非带兵打仗,而是工程队小队长,指挥民工修堤筑坝;或在财务处当会计;或担任类似警察的职务,维持藩内秩序。古代日本社会阶级非常固定,务农、经商、习武、参政,都是世袭的范围,几乎没有流动性(僧侣不太清楚,好像是收留脱离自身阶级的避难所)。可是这样的组织,国也好,藩也好,今天的大公司也好,总是需要很多中层管理人员的。中国古代的统治阶级靠科举提上来一群会读书写字算数的人,然后把他们派往各地各级去管理。日本古代各藩各国割据一方,自治自主,但也无法避免对中层管理人员的需要。皇亲国戚是当权的命运,就算不能当上藩主也有机会做上家老,中老之类,就算啥都不干,一年几千上万石的俸禄也少不了。而中下级的藩士就是这些公务员和中层经理们了,虽然时不常地也会被领导唤去,暗杀掉谁的政敌,给哪个家老当保镖。所以呢,他们除了上班下班,平时还得勤练刀法,这是跟中国官僚们不同之处,其他方面看着可真是如出一辙啊。

几乎每一篇小说都以决斗为高潮结尾,但导致决斗和杀戮的原因,大多数并非个人恩怨和复仇(跟其它同类作品不同),而是上级的派系斗争。并非直通幕府事关国运那样高大上的宫廷斗争,而是藩内地方内斗。有时是藩主想要推行土地改革受到阻力,有时家老想要对商人增税而跟利益集团冲突,最常见的政治套路是:政府(藩主)开支庞大无以为继,农民已经被榨干了收不上税,于是向新兴的大商贾借贷;商贾碍于权力分配而不方便向政府催债,于是买通官员允许自己大片收购土地,变成大型 developers,或者兼并农民的土地。反正斗来斗去,农民从来没好日子过就是了。这些形势,我越看越象是在讽古喻今哪,也或者是国家政治五百年一脉相承没有大变而已,差别只是这年头不方便派个下级武士躲在路边暗杀政敌罢了,而是采用其他方法进行人格“暗杀”逼人下台。

藤泽周平的文字风格是著名的精炼平实,不动声色,绵里藏针。中文评论里常称之为“留白”,但我觉得“留白”这个概念颇为误导,实际上他的专长是 efficiency,宁可 underwrite,绝不 overwrite,这样高效率的文字,我只能想到契诃夫。这种风格关键要逻辑缜密,结构清晰,因果通顺,不丢三落四,要不然留白留得一脑子浆糊,前言不搭后语,就没法看。

最后还要吹一句,虽然剧情其实以人际关系和政治暗斗为中心,但那寥寥几笔的打斗也是出人意料的精彩。每一篇的篇名都是绝招刀法,如雌剑细波,写得有模有样,既有画面感又似乎可行(可以拍成电影里的招数),同时又绝不重复,即使是专来看武功的粉丝也能满意而归。不象眠狂四郎,来来去去就是一招圆月杀法,不免单调了。

-------

时代剧影人

市川雷藏

说两句市川雷藏,曾是大映公司的当家小生之一,非常红,帅是真的很帅。随手搜一下就能看到他曾经在很短的时间内主演过巨长一串电影。为什么说很短时间内呢?因为市川英年早逝,因患肝癌在37岁顶峰年纪去世,令人遗憾。看看他的 filmography 不禁让人疑心当年的 big studio (如大映,东宝,东映)是怎么运作的,旗下的演员都象奴隶一样拼命从早干到晚吗?连大明星都累成这样,没啥名气的龙套演员和剧组人员的生活该多辛苦?可怕。

市川雷藏不仅主演过大菩萨岭三部曲和眠狂四郎十二部系列,还拍过根据源氏物语改编的电影。三隅研次给他拍了贼多片子,例如《大菩萨岭》三部曲。各种题材的古装片都演过,现代片也有一些,演技颇受好评。去世多年之后仍然被广为推崇。

仲代达史

我真是越来越喜欢仲代达史了。不知为啥他的长相让我想起刘青云的自嘲,说自己非常不帅,“甚至不象中国人”,仲代也差不多,很不象日本人,尤其是一双滴溜溜转动的巨眼!他演过各种各样的角色,跟许多划时代的日本导演巨匠合作过,非常 versatile,我个人觉得他的表演范围大概是我见过的最广大的演员。例如,在小林正树的《切腹》中,三十岁的仲代达矢演一个五十岁的老头武士(在古代五十岁应该算老头了吧?)。在《大菩萨岭》中他的角色明明是个 psychopath,但让观众不能因为“这是坏人”的意识而挪开眼睛,一双大眼里透着 feverish madness and obsession,充满了复杂而神秘的黑洞。可能是我见过最难忘的银幕形象之一。

仲代达矢的演员生涯也颇为特别。在 big studio 的电影黄金时代,他极其特立独行地拒绝把自己签给某个大影厂,而是保持了 free agent 的状态,全靠自身实力闯荡而仍能片约不断,在年代里大批经典影片里留下了自己的痕迹。并且长年坚持一只脚踏在舞台上不离开,在舞台上一直演到八十岁。大家都知道演舞台剧是没钱的,他自己搞剧团排戏演出,就是享受表演的工作,并能充分发扬自己的 creative control,是非常硬核的演技派呀。

仲代达矢拍过的经典影片如此之多,合作过的名导演又如此之丰富,以致出现了他参演过同一故事的两部电影:黑泽明导演的《椿十三郎》(1962) 和冈本喜八导演的《斩》都来自山本周五郎的短篇小说(要不要 chase down 山本周五郎的小说呢?)。主角其实是同一个人(名字不同但设定是一样的),在两部影片里的主演,三船敏郎 versus 仲代达矢,形成有趣的对比。冈本喜八的《斩》拍得较晚 (1968),显然会故意避免雷同前面的经典作品,两部片子当然是差别很大的。我个人更喜欢仲代达矢的表演,因为三船敏郎总还是有固定的大英雄气质和路线,即使角色是说说怪话鄙视礼教的浪人,或许因为他是签了东宝映画的合约,每次都必须演大英雄角色。而仲代达矢真的能做到没有固定气质固定形象,极度流动的感觉,邋遢就邋遢,嬉笑就嬉笑,绝没有一点“端着”的感觉。真是一个 actors' actor,好爱哦。

三隅研次

最初注意到三隅研次导演是因为 Lone Wolf and Cub 系列。虽然血浆爆喷的拍法不是他发明的(最近才发现是黑泽明发明的,可是他也没想到会变成 B movie trope),但在 Lone Wolf 系列里的暴力段落的设计和拍摄充满了奇诡瑰丽的想象力和微妙的黑色幽默感,让人不佩服不行呀。他也拍了好几部座头市系列中的影片,是战后时代剧剑戮片中的顶梁柱之一。

维基上对他的生平介绍很短,1921年生,54岁因肝癌早逝,工作时间并不长,留下作品却极多,跟市川雷藏一样拼命工作的样子。在二战期间被征入伍,被盟军俘虏送至西伯利亚拘禁。目前没找到很多生平资料。

深作欣二

说起来我知道深作欣二还是从那张连线图开始的,不,是从印度导演 Anurag Kasheyap 那里听来的,介绍的是他的战后黑帮片“无仁义之战”系列,虽然我没看过这套电影,但仍能看出对八十年代开始兴旺的香港黑帮片有极大影响。他有很多名作,包括晚年拍摄的《大逃杀》。时代剧只是他的导演生涯中的一个章节而已。我花了不少力气追来看了《柳生一族的阴谋》,《魔界转生》,《里见八犬传》,和《赤穂城断絶》。

深作欣二生于1930年,在二战期间还是中学生,十五岁的时候整个班级被拉去武器制造厂,厂子被盟军扔炸弹炸了,幸存的少年们必须埋葬死去的同学。在他的影片中,不论类型,都可以看出他对于 authority 的憎恨和鄙视,在大逃杀中达到批判的顶峰。

深作欣二的visual style很有特色,喜欢用手提摄像机插入动作戏中间,动感很强烈。我不知道这个摄影风格是不是他的原创,反正是最早成功的使用者之一,在《无仁义战争》系列黑帮片里采用,影响很大,广为流传。后来被欧美导演们“发扬光大”成满屏乱晃的镜头(参见 Jason Bourne 系列),非把观众看晕看吐不可。

我喜欢他的地方主要还不是摄影风格,而是他的黑色幽默感和荒谬感,暗搓搓地颠覆正统,讽刺道貌岸然的体系,但是他不太用义正词严的那种批判态度,而是喜笑怒骂,颠三倒四,游戏人间,让我非常没有抵抗力。例如,在《柳生一族的阴谋》这部片子里,前面90%的内容都是精彩曲折的政治斗争和打斗,游走在传统的历史传奇的套路之内,本来已经好看得很,但最后一点点神来之笔,恶搞正史,不仅解构了 genre 的价值体系,而且 turns it on its head。简直是流氓,把我给笑死了,真是让人浑身说不出的舒爽啊~~~ 他对于《忠臣藏》的解读也是很有个人特点,后面会说到。

深作欣二的工作期很长,直到晚期还搞出《大逃杀》那样轰动的作品,让人不佩服不行。而且涉猎极广,除了古装时代剧还拍了科幻片,玄幻片,黑帮动作片,恐怖片,正剧片,等等。我开玩笑 George Lucas 在星战里山寨《柳生一族的阴谋》里的桥段,但其实1978年深作就迅速地山寨了星战而拍出 Message from Space 这部科幻片。在阿玛桑上可以看到。仅仅看看剧照就已经能让人放声大笑了。

小林正树

小林导演属于战后颇有影响的一代日本“左翼”文化名人。对于这个潮流说实话我也只是零星耳闻而毫无研究,所以说不清啥才算“左翼”知识分子,只知道不少影人被贴上这个标签,甚至包括拍摄座头市系列的胜新太郎。但在我看来,跟中文语境中的“左翼知识分子”根本不是一回事,唯一有交汇之处的,naturally,就是鲁迅了。极其片面地说,我在这几个“左翼”电影人身上看见的共同点,不过是 humanism 罢了,对于底层人民/小人物的同情,对于权贵的揭露和鄙视,对于压迫人民的制度的批判,对战争的憎恨。

(这忽然让我联想到,妈蛋,原来日本语境下的“右翼”也跟我平时理解的右翼政治不同。好讨厌啊,好不容易搞清楚左右在中国和西方的语境之差异,又发现在日本的 context 也自有一套,不糊涂才怪。太复杂了。)

小林正树的片子我只看过《切腹》和《上意讨》(中文有翻译成《夺命剑》的,非直译)两部片子,但是两部都把我看哭了。Underneath the stark visual language and assured direction runs a torrent of red, hot rage that scorches the screen.

仲代达矢曾经被问,更喜欢跟哪个导演合作,小林呢还是黑泽导演?他坦白答更喜欢小林导演。

桥本忍

桥本忍大概是日本电影史上最有名的剧作家了吧?除了跟黑泽明的紧密联系,他跟山田洋次两人是死党,山田洋次曾经说过对他影响最大的人之一就是桥本忍。中国观众应该不陌生,因为他是电影《沙之器》的剧本作者(改编自松本清张的小说)。他跟黑泽明搭档了很久,《罗生门》剧本就是他写的,二人一起创作了不少经典影片。离了黑泽明,桥本忍也是非常行,小林正树的《切腹》和《上意讨》和冈本喜八的《大菩萨岭》几个剧本也是他写的(我都不是按照他的 filmography 找的片子)。看他的维基条目简直要吓死,真是见证了战后影界的整个辉煌时代呀,几乎跟所有的重要导演都合作过,真是传奇的剧作家。

桥本忍生于1918年,在侵华战争早期1938年就被招入伍,但幸好因为肺结核而没上战场。他后来的作品和业内影响,与“左翼知识分子”的思想也颇为接近。日本战后的电影黄金时代里,骨干 filmmakers 大多经历了二战的创伤和思考,作品中悲天悯人和反抗权力的主题尤其强烈鲜明,也许这是特别吸引我的特点之一。随着战争记忆的淡去,时代剧的消亡,这些独树一帜的经典都成了电影史上的惊人一瞬。回想一下几年前刚看山田洋次的《黄昏清兵卫》三部曲,与当年的时代剧影片在精神上遥相呼应,不知道未来还有没有人会记得与重现。

老头活到一百岁,2018年才去世。

冈本喜八导演的黑白片《侍》(武士的意思)颇不好找,在优酷上看了高糊版,中文字幕好像是机翻的,只能连蒙带猜,我容易嘛我。

剧本带有极其强烈的桥本忍风格,用历史记录的形式来叙述一个并不复杂的故事,隐喻史书之不可靠和偶然性。剧情中心是真有其事的樱田门外之变,一起影响历史进程的政治暗杀事件,然而切入点却是个虚构的浪人鹤千代和他的 Oedipal 式悲剧,效果就非常莎士比亚了,并带有现代式的荒谬感。日本武侠小说里常用的“虚无主义” cliche,在桥本大叔手中不知怎么就跟法国出现的存在主义融合上了。

冈本喜八的片子其实我也没有看过很多,但剪辑风格颇为“任性”,很有现代艺术的感觉,跳来跳去的拼图逻辑对观众的注意力是个很大考验。这一部放慢了叙述速度,来龙去脉倒是讲得很清楚,不过那种对历史的戏谑玩弄还是渗透了出来。

日本武侠片黄金时代的大导演们各有各的视觉风格,大部分都能拍出美感强烈的打戏,我尤其是惊叹于精美的夜景打斗戏。此片高潮处的暗杀场面也是非常炫酷,又意味深长。高潮在纷飞的大雪中进行,哪怕是假雪,想必也是难度很高的。

唯一缺憾是我觉得三船敏郎作为男主角是 miscast。虽然他的演技是很好的,但是大侠的形象太过强烈了,怎么看都不适合演这个颓废而偏激的时代 loser 式的青年(他年纪也太大了)。