最近因缘巧合摸到这本书。沉浸其中无法自拔。

作者是加大伯克来的汉学教授Edward H. Schafer,中文名字薛爱华(这名字起得,真是淳朴!)

主要内容就是从所有唐代外来物品这个角度来讲述唐代的物质文明。说到物质文明这个领域,国内学者师祖到徒孙三代应该是沈从文->孙机->扬之水。这里面我只看过一点沈从文和孙机,扬之水下了一堆还没开看。沈从文的文笔太好,比孙机的好看。

回到金桃这书,简直好玩极了。先看看目录就超级让人兴奋。世界上原来有这么好玩的书!历史书原来可以这么写!

让我对这书有兴趣的引子之一是这篇古老的博客,作者当时19岁,写出了让我惊为天人的网络历史小说(耽美)《有所思》(以曹操和荀彧为蓝本)导论

第一章 大唐盛世

历史概况

唐朝的外国人 商船与海路 商队与陆路 唐朝境内的外来居民 唐朝外来居民的待遇 进贡 胡风 外来事物在文学中的反映

第二章 人

战俘 奴隶 侏儒 人质 贡人 乐人和舞伎

第三章 家畜

马 骆驼 牛 绵羊和山羊 驴、骡与野驴 犬

第四章 野兽

大象 犀牛 狮子 豹与猎豹 黑貂或白貂 瞪羚或小羚羊 未确认的有蹄动物 一种未确认的食肉动物 土拔鼠 猫鼬 鼬鼠或白鼬

第五章 飞禽

鹰与鹘 孔雀 鹦鹉 鸵鸟 频伽鸟

第六章 毛皮和羽毛

鹿皮 马皮 海豹皮 貂及貂类动物皮 豹皮 狮皮 其它兽皮 鲨鱼皮 兽尾 羽毛 孔雀尾 羽衣 虫饰

第七章 植物

保鲜与传播 枣椰树 菩提树 娑罗树 郁金香 那伽花 佛土叶 水仙 莲花 青睡莲

第八章 木材

紫檀 榈木 檀香 乌木

第九章 食物

葡萄与葡萄酒 诃子 蔬菜 珍馐美味 海味 调味品 糖

第十章 香料

焚香与香炉 沉香 紫藤香 榄香 樟脑 苏合香 安息香与爪哇香 乳香 没药 丁香青木香 广藿香 茉莉油 玫瑰香水 阿末香 甲香

第十一章 药物 药物学 质汗 底也迦 豆蔻 肉豆蔻 郁金与蓬莪术 胡桐树脂 木蜜 吉莱阿德香膏 波斯树脂 阿魏 蓖麻子 清泻山扁豆 海藻 人参 各种药草 毛粪石 腽肭 蚺蛇胆 白腊 人发 绿盐

第十二章 纺织品

金衣 毛织品 毛毯 石棉 毡 布 越诺布 茧绸 绸 彩饰丝绸 水羊与冰蚕 棉花“朝霞”

第十三章 颜料

猩猩血 紫胶 龙血 苏方 骨螺贝? 青黛 婆罗得 栎五倍子 藤黄胶脂 扁青 雌黄

第十四章 工业用矿石

盐 明矾 硇砂 硼砂 硝石、朴硝与芒硝 硫黄 雄黄 密陀僧 纯碱金刚石

第十五章 宝石

玉 水精 光玉髓 孔雀石 天青石 金精 玻璃 火珠 象牙 犀角 鱼牙 真珠 玳瑁车渠 珊瑚 琥珀 煤玉

第十六章 金属制品

黄金 紫金 银 黄铜 金币与银币

第十七章 世俗器物

各种器皿 灯树 盔甲 剑与枪 弓与矢

第十八章 宗教器物

舍利 佛像

第十九章 书籍

字、纸、书 书肆与藏书 旅游书与地理书 宗教书籍 科学书籍 弦线标谱法与地图

一。翻译翡翠屠苏鹦鹉杯

Posted on 三月 6, 2006 by spinario

太阳出来,天气大好,但是却没什么去处,就窝在房间里看旧书。谢弗的《撒马尔罕的金桃》虽然一直(也理当)被归在学术著作里面,但是文笔实在是绮丽,说的人和事更绮丽,简直比小说和笔记都要好看。单从书名来看,简直想不到这是一本关于唐代历史的学术作品。于是乎翻回汉语之后,译者改名《唐代的外来文明》,清晰明了自不必说,就是可惜一本正经地过了头,没了原题的意蕴。

但是不管题目如何改吧,里面的内容始终是好玩的。这次重读食物,香料,颜料三章,尤其是香料,看书中文字,简直有香味扑面而来。

这次顺带读了宝石一章,专列一目天青石。作者在文中提到,唐时诗文中一再出现的“瑟瑟”,即是蓝色的宝石,应该是天青石。但是看作者的形容,好像又是青金石,甚至其他各种各样的蓝色的宝石……汗,难道唐代人自己都糊涂了?

亲爱的Safaa,天青石,和青金石,不是一个东西吧?被埃及人看重的,也是青金吧?

最早的版本是1963年加州大学出版的英文版。整整400页,其中120页是注释!我一查旧金山市立图书馆就有货,虽然只有纸质书也立刻订了。

九十年代中国翻译过一版,但是不知道译者怎么想的,放着这么煽情美妙的原名不用,非得中规中矩的改叫“唐代的外来文明”。2016年又出了新版,终于改回了这个美丽的名字《撒马尔罕的金桃》。豆瓣上有人说新旧版对照新版的插页比旧版少了。所以我巴巴的下了新旧两版的中文版,想拿到英文版后对照一下少了哪些插页。

一开始本没有打算读英文原版。但是开看以后才发现中文翻译偏颇太大。几乎看不了几页就会看得一头雾水“这作者在说什么鬼?!”然后去看英文才发现译者理解错了或者干脆跳过不翻承上启下的句子。中文译者肯定是个学者,认真考古搜索(九十年代初互联网尚未有今日的规模,真的需要真书真文去翻),所有的人名地名古文古诗都还原,功夫做到了家。最好的是中文新版把所有注释都搬到每一页的下面(英文原版注释都在最后),对照查起来方便多了。另一面薛爱华老师的英文流畅优美,常暗戳戳的来点不动声色的幽古人一默的把戏,读着很享受。但是光看英文我的中文底子又不够厚,做不到看着英文译文就可以猜到中文原文的地步,所以还要常常打开中文版再读一遍才满意。所以这几天抱着两本大书啃,书桌上摊开也是一大片,数字化久了,很久没经历过这样的阅读排场了。

豆瓣上中文版评分8.9可见虽然翻译有种种不足,内容够结实,布局够有趣,读来依然享受。只是翻译要是像原文一样流畅优美就更好了。很可惜。

二。城市和外国人

我一直对古代多元大都市和繁华港口抗拒无能。以前记忆深刻的一段一战前的希腊港口城市士麦那(Smyrna,后来归属了土耳其,改名叫伊斯密尔) 的描写,百看不厌。

一直以为这些城市属于地中海和爱琴海岸,没想到八世纪的中国不仅也有这样的城市,而且有至少四个:广州,扬州,洛阳,长安。那时的中国沿海从北到南挤满了来去五湖四海的船只,载着世界各地的物品。水手们也来自五湖四海但是都讲阿拉伯(中国古时叫大食)话。西安城里的酒馆会雇佣金发碧眼的侍女来招揽生意。市场上有卖各种“胡糕”。多么让人惊喜的大唐盛世!而且那时候(七八九世纪)好像欧洲处于罗马帝国粉碎后黑暗的中世纪。“我有没有告诉过你士麦那的夏天里,街道两旁摆满了装着玫瑰花瓣的篮子?城市里的每个人都会讲法语,意大利语,希腊语,土耳其语,英语,和荷兰语?我有没有告诉过你那些盛名远扬的无花果,被骆驼商队驮进城。。。混合在杏树,扶桑,月桂,桃子的香味里?狂欢节的时候大家都戴着面具,在三桅帆船甲板上享受丰盛晚餐?我想告诉你这些因为所有这一切曾经发生在这个无法定义的城市,发生在这个无法归属国界的地方,因为它属于全世界。我想告诉你这些因为如果现在你来到这里,你会看到现代化的高楼,没有时间痕迹的宽阔马路,大大小小的工场,一个北约总部,和一个写着伊兹密尔的牌子。”

-译自 Jeffrey Eugenides的英文小说《Middlesex》,

节选一篇书评(因为中文打字太慢,中文书我只有pdf,copy paste比较难操作)

大唐时(七八世纪)的扬州就是十四世纪的威尼斯在广州,港口中随时挤满了从世界各地驶来的商船;不同国籍和文化背景的商人杂居一处,午时的钟声召唤他们走进嘈杂的市场,日落时印度的佛教寺院与穆斯林的清真寺各安其事,所谓的“异教徒”之间相处融洽。在长安,朋友们在小酒馆中小聚或话别,面容姣好的吐火罗姑娘或粟特姑娘用进口的琥珀、玛瑙杯为他们斟满美酒,在“胡儿”演奏的乐曲中或歌或舞。

吐槽一下上面“妓女云集”那个翻译,原文用的是courtesan, 交际花?名妓?

说四川成都市“优雅轻浮”,轻浮这个词也差点意思。原文说的是“Elegance and bright frivolity" 优雅奢侈?

洛阳,这个波斯人的拜火寺(the Sacred Fire)也像是冰火之歌里面的宗教

北边的都城跟今天的帝都有点像,外来人口构成跟南方的港口城市不同。我注意到另一个有趣的细节。Uigher 现在叫维吾尔,古文叫回鹘(年hu2), Tibetan现在叫西藏,古文叫吐蕃(念bo2). 古文都是更贴切的音译,很奇怪为什么现代称呼要改。。。

大食前面说了是阿拉伯,林邑是越南,天竺是印度,粟特是伊朗。

一直以为冰火之歌里面窄海对岸的城市都是仿照中东或者非洲或者南地中海等地的城市写的。看了金桃才发现,大叔的灵感也许来自远东。比方这里的黑皮肤“骨论人”就非常像冰火里面说的Summer Islanders.……与长安的人口相适应,居住在长安的外来居民的数量也相当庞大。长安城的外来居民的成分也与广州港的外来居民有较大的差异。长安的外来居民主要是北方人和西方人,即突厥人、回鹘人、吐火罗人和粟特人等,而聚集在广州城里的外来居民则主要是林邑人、爪哇人和僧伽罗人。但是在长安和广州两地都有许多大食人、波斯人和天竺人。在入居唐朝的外来居民中,来自伊朗的居民占有重要的地位,唐朝政府甚至专门为伊朗居民设置了「萨宝」这个官职来监管他们的利益*。萨宝(Sārthavāk)的字面意思是「商队首领」。

水性好,薛老师猜是因为从小训练下海捞珍珠的缘故(Pearl divers).时俗语便,亦称骨论(Kurung), 南海洲岛中人也。其黑裸形,能驯伏猛兽,犀象等。种类数般,即有僧袛(Zanji), 突弥(Turmi), 故堂(Kurdang), 阁蔑(Khmer) 等,。。。善入水,竟日不死。

三。大唐时的亚洲地图

从下到上从右到左逆时针:

Bnam/Chinrap - 扶南/真腊,古时的柬埔寨,Chinrap就是“被中国人征服”的意思

Champa-占城,现代位于南越南的一批独立小国,之前叫林邑

Annam/Chiao chou - 安南交州, 现代的越南

Canton - 广州

Nan-Chao - 南诏 当年段王爷的地盘!琅琊榜里穆王府镇守的。现在的云南

Yang-chou - 扬州 相当于中唐时的上海,因为位于水路交通要道,扬子江和大运河的接口处

Lo-Yang - 洛阳,唐朝的东都

Paekche - 百济(朝鲜半岛上三古国之一)

Silla - 新罗(朝鲜半岛上三古国之二)

P'o-hai Mo-Ho - 渤海靺鞨 (朝鲜半岛上三古国之二)

Chiang -an - 长安,唐朝的帝都

Liang-chou - 凉州,边城要塞,葡萄美酒夜光杯那个凉州

Tun-huang - 敦煌!

Qoco (Turfan) - (Q卡在地图边上)高昌,吐鲁番地区大唐重镇,唐朝官方也叫它“西州”,其他民族叫它“Cinanckan" (汉城)

Uighurs - 回鹘

Serindia - 西域

Rome (Syria) - 拂林(叙利亚)

Islam (Persia) - 大食(波斯)

Lion Country - 斯里兰卡

四。崇洋媚外

“一片冰心在玉壶”真的是玉作的壶里面放着冰。并不仅仅是比喻。

接着引用上面那个书评里的片段,都是我看得开心的段落

五。各种长知识要理解唐代文明,就绕不开理解唐代外国人:侍臣、僧侣和商人等,他们是当时亚洲各国政治、宗教和商业方面的代表。然而,并不是所有外来者都有好运。被解送到岭南的吐蕃和回鹘战俘、受到排挤的吐火罗国摩尼教徒、身在宫廷却地位低下的龟兹乐工、名为高官实为人质的萨珊朝王子……有别于政客和商人,他们的共性在于,“由于命乖运蹇,或是由于唐朝皇室成员一时的古怪念头”导致被迫来到了大唐。

外来人口的风俗习惯或多或少地为大唐的文化注入了新鲜与活力,甚至在两京文人中兴起对“胡风”的推崇——效仿突厥人和东伊朗人的服饰与生活起居,从穿着到打扮到饮食习惯。诗人白居易在自己的庭院里搭了两顶天蓝色的帐篷会客,唐太宗之子李承乾甚至宁愿说突厥语、坐在帐篷前用佩刀割吃羊肉以模仿游牧民族首领。当然,即便是富豪的餐桌上利用昂贵进口配料制成的菜肴,其烹饪方式也没有完全复制国外;文人一时仿效“胡风”的举动并没有乱了中华之纲纪,奇风异俗最终也都被唐文明以海纳百川的胸怀所融汇、成为唐文明的补充。

接下来各种小章节细腻又有趣。学到很多新知识。比方说,

- 汗血宝马的汗血其实是源自某种寄生虫!

- 菩提树其实是无花果的一种。

菩提的果子就是一种小号的无花果,叶子是心形的。湾区常见的无花果叶子都像梧桐叶子,有分叉。

- 而古诗中频频提到的“郁金香”其实是现代的藏红花(saffron crocus)

藏红花的花型是有点像现代的郁金香。兰陵美酒郁金香,玉碗盛来琥珀光 -李白(这里的郁金香是指用saffron调过味的酒)

双燕双飞绕画梁,罗帷翠被郁金香。-卢照(这里是指用saffron熏过香的衣服和帘帏)

轻幌芳烟郁金馥,绮檐花簟桃李枝。-陈陶 (同上,熏香)

燕麦青青游子悲,河堤弱柳郁金枝.-李白(这里李白已经把郁金这个词从味道扩展到“浓重而明快的一种淡黄红色的黄色色调”)

-菠菜原名波斯草

-中国本土的“椒”叫秦椒,现在叫日本椒,跟花椒(蜀椒)是近亲。水路和陆路从东南亚或者丝路送过来的是“胡椒”(英文就是Pepper)

这是秦椒(Zanthoxylum piperitum),也叫Japanese Pepper. 书中提到八世纪末的德宗曾经在茶里加凝乳(猪油?)和椒,而八世纪一个唐朝僧人寒山写过首诗提到“椒”:“蒸豚搵蒜酱,炙鸭点椒盐” 那时的僧人是不是也不忌荤腥,要不怎么对猪和鸭的吃法如此门儿清?至少也是一枚吃货僧人。“姑苏城外寒山寺,夜半肉香到客船。”

-食物,动物植物这些章节都很短。说到大唐时的食物貌似很像现在的日餐,大多清淡,很多生吃。如今的中餐规模好像是唐朝以后发展起来的。也许跟大唐时进口的大批调料食材有关,激励了中国厨师们的想象力?

接下来的中文翻译问题太多,我就直接引英文了,直白一点,顺便把上面的古文也给英文,我基本就靠着英文本来看懂古文的。

不过看看土贡外贡单子还是挺让人流口水的。

食物一章里葡萄和葡萄酒占了很大篇幅。最早的葡萄是汉朝张骞从西域带来的,朋友戏言“汉武帝为了卫青爱吃葡萄干赶紧发兵西域”,听得我直乐。如果是真的,汉唐在这一点上居然有点相似。金桃这书里真的说了唐太宗李二凤把高昌给征服,其中一个好事就是把他们的葡萄酒技术搬到太原去了!“吃货征服世界啊!”

六。香料

食物的篇幅小,香料这章就是洋洋洒洒了。说不完道不尽的各种妙香。

看这个,唐朝时大家得有多香啊!见面就给熏一个跟头。

今天读到瑞龙脑香。是稀罕金贵的不得了的一种贡品,玄宗统统送给心爱的杨贵妃专用。可是。。。居然。。。就是樟脑!这是什么审美啊?!还是说此樟脑非彼樟脑,味道不同?!

这里讲的男士们斗香很有意思。翻译有点问题。原文其实是:"Men were as competitive in their perfumery as ladies nowadays with their cakes and jellies: at an elegant party of Chung Tsung's reign the choicest aromatics of his courtiers were displayed, and a kind of fagara paste took the prize."这里得了头筹的fagara paste 貌似是一种椒膏,因为fagara也是秦椒的称谓。

但是最后那段关于花香配熏香挺有趣的。木犀是桂花,龙脑是樟脑,酴醾是蔷薇(荼靡),沉水是沉香(木),含笑是玉兰,薝匐是白兰(Michelia).

红楼梦里出现过的百和香和安息香,书里也有讲到。

还有一种“香钟”,我以前没听说过,听上去很精致有趣。混合香料的成份有沉香一两半,白檀香五两,苏和香一两,甲香一两,龙脑半两,麝香半两,将各种配料“细挫捣为末,用马尾筛罗烁蜜溲和,得所用之”。这种混合香料在诗歌中通常称作“百和香”。。。杜甫有“花气浑如百和香”的诗句。

七。药,工业矿石,纺织品,颜料,宝石“香钟”。。。用法是事先在一个平面上刻好用以区分不同时间的字样,然后将香末撒在平面上,形成精细的花格,细长的香末线将不同的时间标志连接起来。。。。随着香末一路燃烧过去,便可以读出时间。。。。王建就曾经做过这样一种用来消磨孤寂长夜的计时工具:

闲坐烧香印,满户松柏气。火尽转分明,青苔碑上字。

等到香钟燃尽,已是黎明时分,诗人也就能够辨认园中碑上刻的字了。。。铺撒,焚烧香末的底盘一般都用木范。。。据记载:“用香末布篆文木范仲,急覆之,是为‘曲水香’ 。”(april note: 急覆之:就是快速把木板倒过来,勾勒出篆字的香末就被倒扣出来,变成用香写的字)但有些香钟用的底板是石范。正仓院。。。有一件石范为圆形的石板,石板镶嵌在一朵精雕细刻的木莲花之中,莲花花瓣上镀了金色,还绘有神话中的人物。。。刻的是天城体梵文。

当当当,“郁金”这个词又出现了,少了一个香字就变成了药材,就是“姜黄”(turmeric),跟诗经里出现过的“蓬莪术”(zedoary)混着用.

工业矿石里面最有趣的是“钻石”那一节。中国古代对钻石无感,觉得它唯一的用途是用来刻玉,是工具算不得宝石。哈!

纺织品那章里面提到一种叫“朝霞”的红色棉布,来自东南亚。听上去很美丽。

-芳屏画春草,仙杼织朝霞。何如山水路,对面即飞花。--王勃

颜料那章读起来更美,主要是这些词太美了。青黛,苏方,雌黄,等。但是让我印象最深的是“猩猩血” Gibbon's Blood.

我们小朋友网上下的一堆中文有声书里有个赤毛猴的故事,我以前没听过。讲有一种猴子的血被当作颜料进贡,所以每年都要去抓猴子放血。猴子贪嘴喜欢酒,于是猎人就用酒坛来诱惑猴子进陷阱。听上去生动有趣,故事里赤毛猴也会说话,每次喝醉被抓醒来后都后悔莫及,但是下次依然耐不住酒香的诱惑。这次看书才知道这故事在古书里记录甚广,“全唐文”“湘潭记”都有它,历史悠久了。全唐文里的猴子也会说话。所以也不知道到底几分真。金桃书中最后说动物血液为颜料的红色可能是真的,因为西方(德国波兰)古代有一种红颜料来自一种“胭脂虫”(Kermes insect dye)。唐代书中指的“猩猩红”都是关于外来材料的一种红,本土没有,所以也许传播路途中演绎成了赤毛猴/猩猩血的故事,很有可能。这也是红楼梦里宝玉猩红斗篷的颜色名字来源吧。

宝石也是很长很有意思的一章。让我觉得又被古人骗了的是这一段,蓝田美玉原来只是大理石?!

八。世俗器具,书籍

正月十五用的灯树很像西方的圣诞树啊!“灯树”是七世纪中期来自吐火罗国的贡品(维基说吐火罗是Tocharians,曾经聚居于塔里木盆地的印欧人一支,高鼻蓝眼睛大胡子,后来消失了,有怀疑被维吾尔族同化了)。下文中玄宗被“坐地日行三千里”的故事很有科幻味道哦(teleporting!)!

网上找了很久,终于找到了书里提到的敦煌壁画里的灯树,大概是这个样子。

本子控膜拜一下那时候各国的新奇纸张

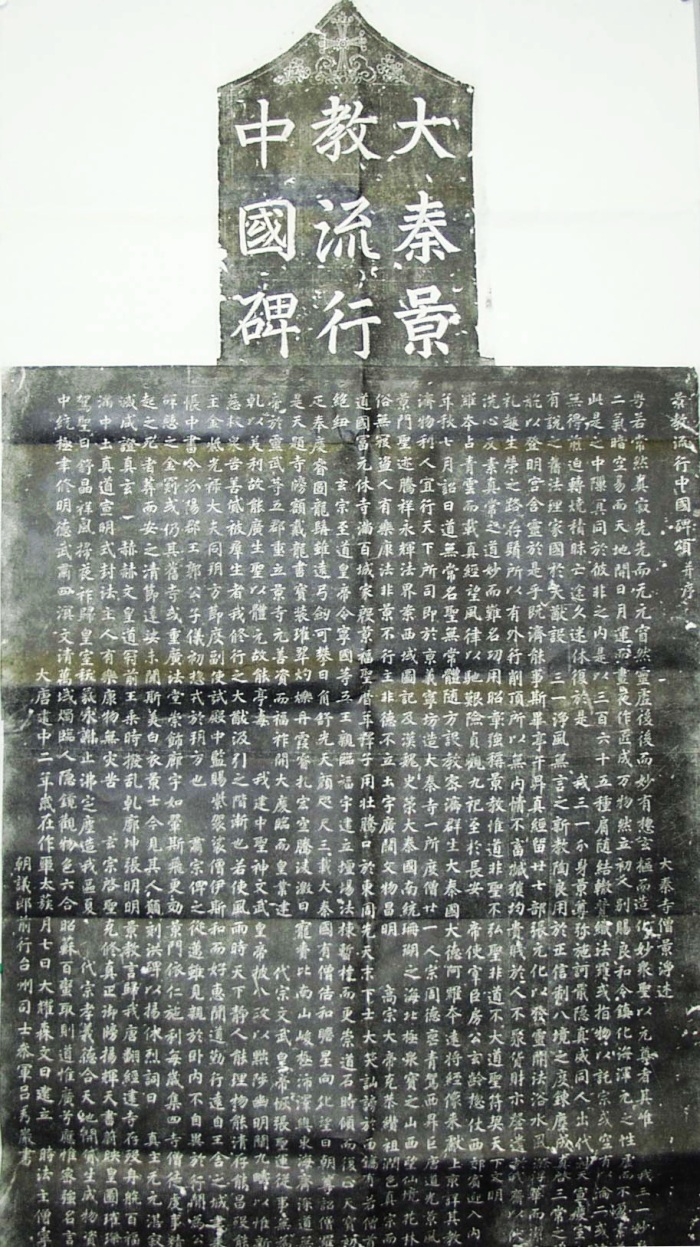

helen提到的景教在最后一章也有提,至少唐太宗时就到了中国了。

九,为什么是挽歌?

全书第一章“大唐盛世”结尾一节标题是 Exotic Literature。整章不过32页,最后这一节占了七页,将近四分之一的篇幅。作者用了这么大篇幅讲了什么些呢?讲的大多是酉(you3)阳杂俎(zu3)和杜阳杂编这些书里提到的段子。也就是大唐盛世急速衰败之后那个世纪的人们已经看不到真实的盛世景象,只能自己造出一个想象的盛世。

书里引用了民国学者吴经熊的一段话,

我更喜欢这段话的英文翻译,我们看到的已经不再是一个现实的世界。我们已置身于梦境之中,灵魂像蜡烛之光,在梦境中微微闪烁。自然景致变成了一种“内在的特征”。世界淹没在了无边无际,朦朦胧胧的海洋之中,留下来的只有“一缕香魂“。

接下来薛老师自己的一段话看得我大哭。We are no longer in the world of flesh and blood. We are in the Dreamland in which the soul glimmers like the flame of a candle. The landscape has been transformed into an "inscape." The world is drowned in the immeasurable ocean of Darkness, and there remains only "an odorous shade."

Many of the stories pretend to tell of the reign of Hsuan Tsung, the fabulous king, most glorious monarch of a cosmopolitan age, himself a connoisseur of the exotic, and a symbol of everything romantic even before his own death. In his day, one could hear the lutes of Kucha(龟兹的琵琶)! in the next century one might only dream of them.