张飞庙出来,路边有家伤心凉粉。我随口说道:网上人说这里不错。某人马上就要进去,完全罔顾我们刚刚吃饱的事实。开始我们就说给团圆点一份桂花醪糟汤圆,结果又点了凉粉,然后一下没打住,点了一样一样又一样,还真...都挺好吃的...

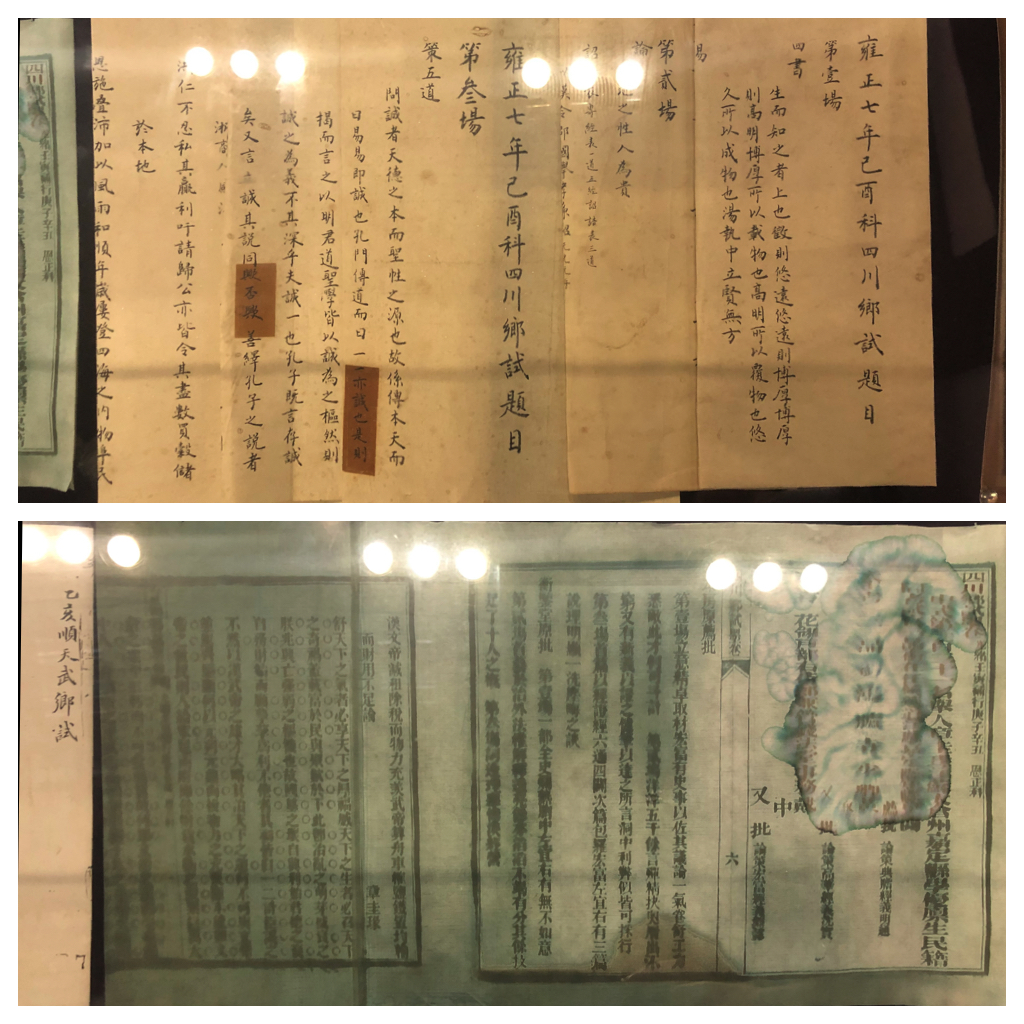

反正其他人都没有意见,下一站我想去贡院。我们跳过川北道署,直奔贡院。已经是下午比较晚些时候了,还好贡院还开着,而且古城不大走走就都到了。贡院是清代重建的科举考棚。一共两进院子,占地的非常大,前院是考场,试卷分类收集,保存,重抄,等等科举流程的地方。前院与后院有走廊相连,后院是考官判卷的地方。开始,我以为也就是看看轶事,果然贡院里有不少故事图贴在墙上。“1)南院试士:隋文帝创立科举,还创立了中央三省(尚书省、内史省、门下省)和六部(吏、户、礼、兵、刑、工)的中央政府管理体制。尚书省执掌政令,所辖六部分管各项政务。隋和唐初均由吏部主持科举,“省试”由吏部考功员外郎主持,考场设在吏部南院。(笑嘻嘻按:想不到隋文帝杨广是中央政权结构的创始人之一嘛。)2)郎中受讥:到唐玄宗开元二十四年(736)丙子科省试时,主考官、考功员外郎李昂指责考生李权的文章。李权反唇相讥,‘你的诗‘耳目须临清渭洗’是什么意思?’‘洗耳’的典故出自古时(笑嘻嘻按:还古时!)唐尧欲传位于许由,许由不愿听而到河边洗耳。‘难道玄宗要传位于你?’这一问,李昂十分狼狈。3)移职礼部:李昂将这件事报告了唐玄宗。(耿直boy,这么糗的事也报,难道不该官场上瞒上不瞒下吗?)玄宗联想到常有士子不服考官而‘闹事’的情况,(读了点书的人就是清高,不服管!)便召集大臣讨论。君臣一致认为:科举是国家挑选人才的大事,由一个五品官员来主持,级别太低了;(唐玄宗的境界还是比我高嘛,废话!)而且考试选人和管理官员两件大事都由吏部负责也不太好,应分开管理。4)诏设贡院:于是,唐玄宗诏令科举改由礼部主持,尚书(相当于正部长)负责,侍郎(相当于副部长)主考。同时,为郑重严肃,专门设置为朝廷贡献人才的考试场所,称为‘贡院’。从此以后,科举由礼部管理,正式的科考在贡院举行,形成定制,历代相沿。”

贡院是个非常有意思的科举制度历史博物馆,需要细细阅读馆内张贴的资料。我们从小从评书戏曲里听到无数次状元及第,负心或回头迎娶红颜知己的传奇故事,但是对科举制度知之甚少。(April 推荐的中国史得好好看看。)

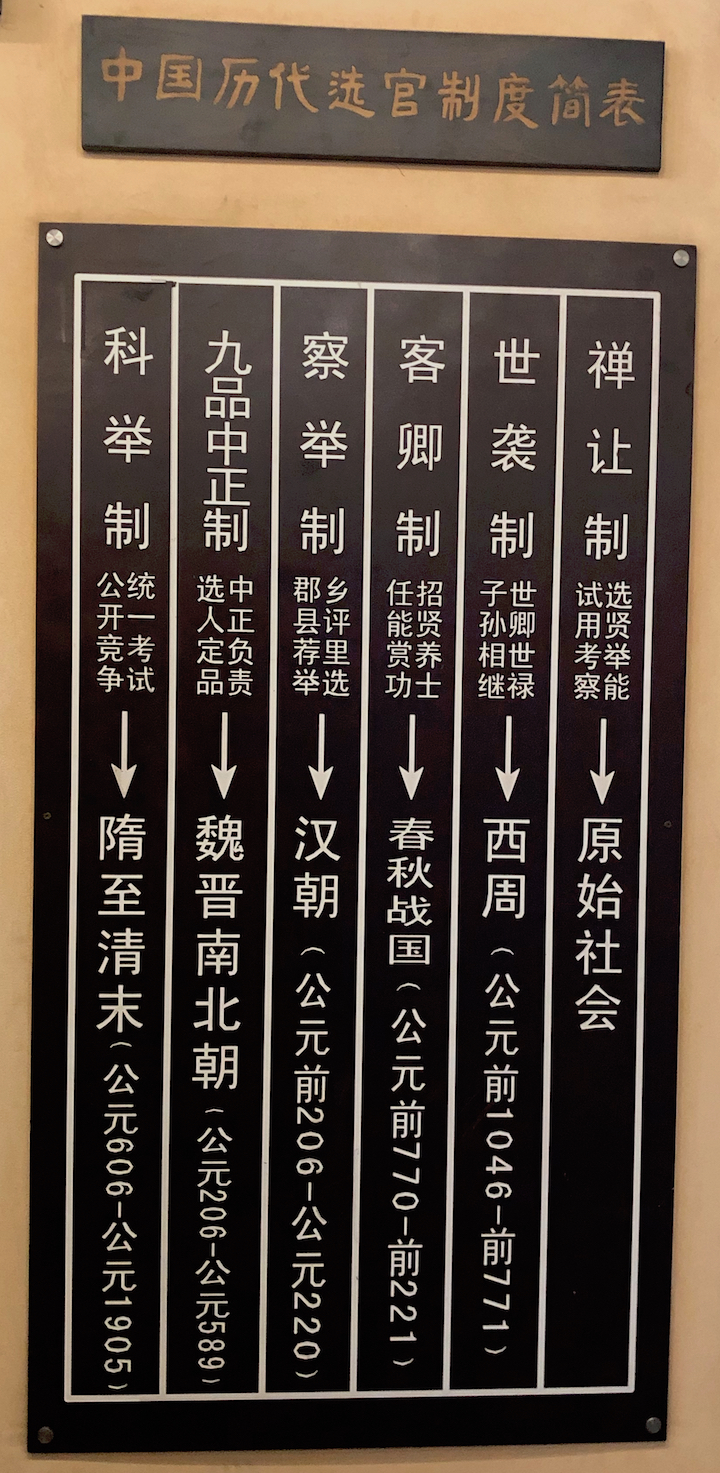

战国四公子门下食客三千,孟尝君信陵君义薄天下,从前听这些故事,只知道食客养成了游侠文化,“士无常君,国无定臣”。从来没想过这是一种制度的渐进进化。

夏商周三代,诸侯百官,分封世袭,至战国时各国选用“客卿”,秦朝论功赏爵。到汉代,则实行由下至上乡评里选,郡围“察举”的制度,辅以重臣荐辟征聘。有“孝廉”、“秀才”、“贤良方正”、“明经”、“勇武知兵”等多种科目,察举的人才以“公车”(报销路费)送至朝廷,皇帝“策问”后任用。公元前1**年,汉文帝亲策晁错,这种“对策”的书面考试方式,被后世科举制沿袭并发展。

公元223年魏文帝曹丕接受尚书陈群的建议,颁令实行九品正中正制,由中央派设各级“中正”官,负责将人才选评为上上、上中、上下、中上、中中、中下、下上、下中、下下共九个品级,报吏部录用。人才推举从此有了标准和程序;但后来名门望族渐占强势,以致“上品无寒门,下品无世族”,最终成为豪门世族操纵政权的工具。

隋文帝杨坚是科举制的创始者,开皇七年(587),诏令诸州“岁贡三人”,应考“秀才”。十八年(598),开“志行修谨”,“清平干济”两科,公开考试,择优录用,为科举之始。隋炀帝大业三年(606)又增开“文才秀美科”即“进士科”,成为中国科举制度正式确立的起点。

科举制度在唐代确立并长足发展,常科设明经、秀才、进士、明法、明算等数十种科目,制科由皇帝特诏举行。秀才科不常举;进士科最显贵,应举常七八百人,仅录取三十人左右,已形成地方和中央分级考试。士子通过州试后,随录事参军进京“省试”。首场考诗、赋,二场考贴经、墨义,三场考策论,考中进士后,还须通过吏部“关诗”才能授官。

科举制度在宋代逐步完善进士科大体三年一考,录取人数则多于唐代增加了殿试,重视核实三代出身和籍贯;试卷弥封、誊录;开考官亲戚子弟“别头试”及在职官员“锁厅试”;中进士即授官,不再经吏部试。这些重要的改进均为后世沿袭。南宋对远离京城临安(今杭州)的川滇黔及陕南诸州,就近在成都举行“类省试”。

这段莫名让我想起文革后,恢复高考的各种伤痕文学。元代实行种族歧视,立朝四十四年后才开科举,且行废争论从未停止,科举时废时续。考试时蒙古人、色目人专设考场,汉人、南人另设考场,两者考题难易、中式名额、录取标准都不同,并各发一榜。这一时期科举中衰,读书人地位只略高于乞丐。

鉴于元朝的教训,明朝开国皇帝朱元璋十分重视选拔人才,力促科举中兴,并将其推向鼎盛。常科仅设进士科制度建设日趋完备,臻于规范。各直省乡试、礼部会试三年一次“大比”,在专设的贡院举行,会试一月后举行殿试。四书五经文都必须是八股文。除文举外,还开武举。明代科举既集前代选举制度之大成,又奠定了清代科举的基本规模。

所以宫崎市定为什么选择宋代科举来研究呢?好想知道啊。清代科举沿袭明制;而规制之完整,立法之周密,超轶于前代,发展到极盛。然而随着西学东渐和列强侵入,盛极而衰,在急剧变化的时代显得弊端重重,在民族危机加深,封建社会行将灭亡的形势下,光绪三十一年(1905)九月二日慈禧颁布上谕,宣布废科举,这是历史的必然。

下图左上:举孝廉公车进京图:阆中汉代谯玄、谯瑛父子,由乡评里选、州郡察举为“贤亮方正”、“敦朴直言”、“文学高第”,然后公车进京,策试任职。

右上:宋代殿试

左下:明朝重视科举,皇帝赐给第一位状元吴伯宗袍笏冠服,封承直郎,恩宠有加。

右下:清末废科举诏书

有科举就有面向科举考试的教育。旧小说里都是私塾先生如何迂腐严苛,所以我从前不知道科举是有官学的。在科举制度之前,历代在京城都设有学校以供选拔官员。西周已有国学,又称国庠,天子所设称“辟雍”。晋武帝成宁二年(276)设国子学,隋炀帝改名国子监。汉代始有地方官学。到了明代,国子监及府、州、县学大兴,政府开始规定“科举必由学校”,即士人应举必先入学,并只有经过科考、录科、录遗考试合格的州县学生员和国子监生员,才能取得参加科举考试的资格。这一方面播种到文化里的读书热,提高了社会文化水平;另一方面又限制了学校成为科举的附庸。

插播一段成都石室中学的历史:

汉景帝末年,公元前143年至公元前141年间,蜀郡太守文翁创建文翁石室,是中国的第一所地方官办学校。“文翁石室”创立不久,即以学风卓荦,人才辈出而名冠西南。公元前124年,汉武帝下令全国效仿文翁兴办学校。阆中所在地“巴汉亦兴学”。二百多年后东汉安帝时的一场火灾,石室连同成都城一起遭到了严重破坏。直到公元194年才由蜀守高氏予以修复。公元994年后蜀开始在石室刊刻石经,北宋时继续补刻,直到宣和年间才将十三经全部刻完。明末清初,张献忠据蜀,石室俱成瓦砾。1661年当局在文翁石室旧址建立府学。有清三百载,四川学校实际以此为首。清康熙四十三年(1704年),四川按察使刘德芳在此建锦江书院,直至1902年四川总督岑春煊改之为成都师范学堂,癸卯学制施行后又改成都府中学堂。辛亥革命后改称成都联合中学。1940年2月,学校更名四川省立成都石室中学。文翁石室是一所连续办学两千多年未有中断、未曾迁址的学校,是中国第一所由地方政府开办的学校。石室中学内还有锦江书院的旧房子。

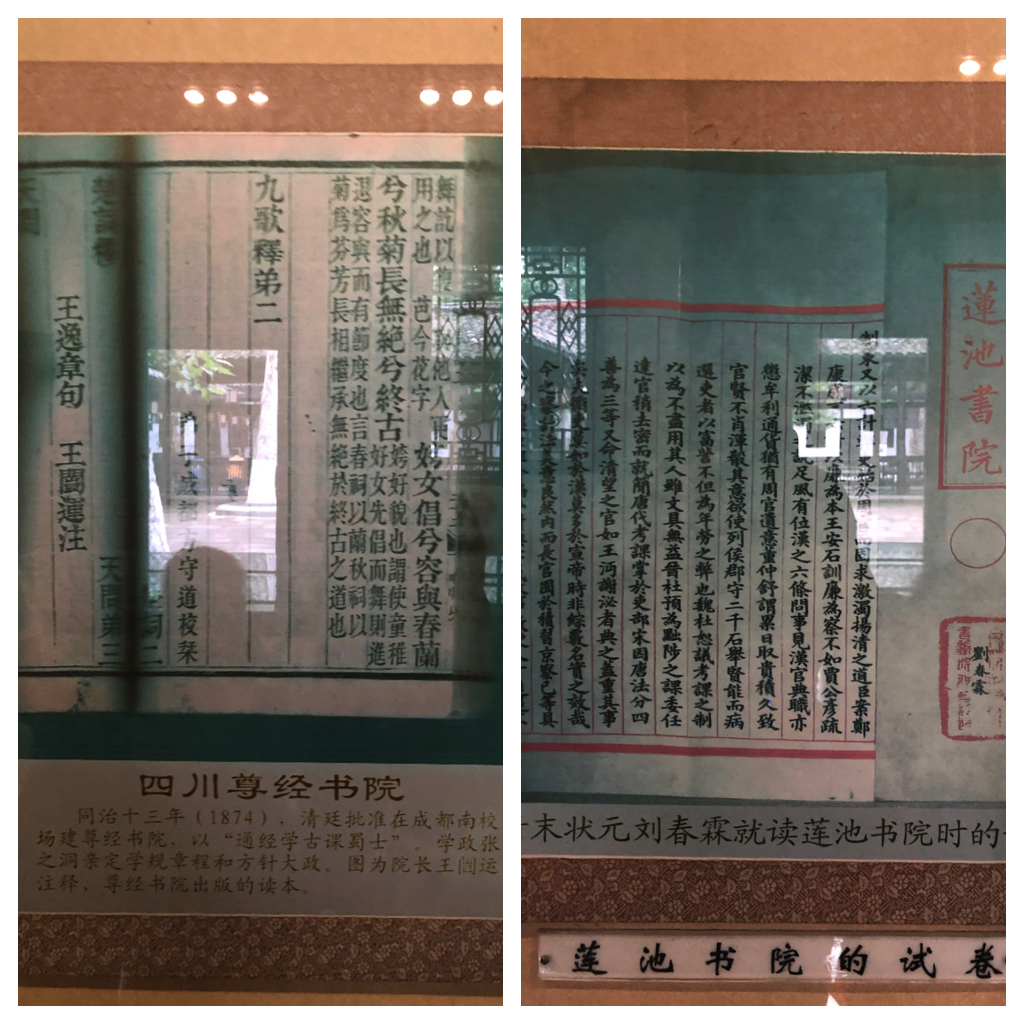

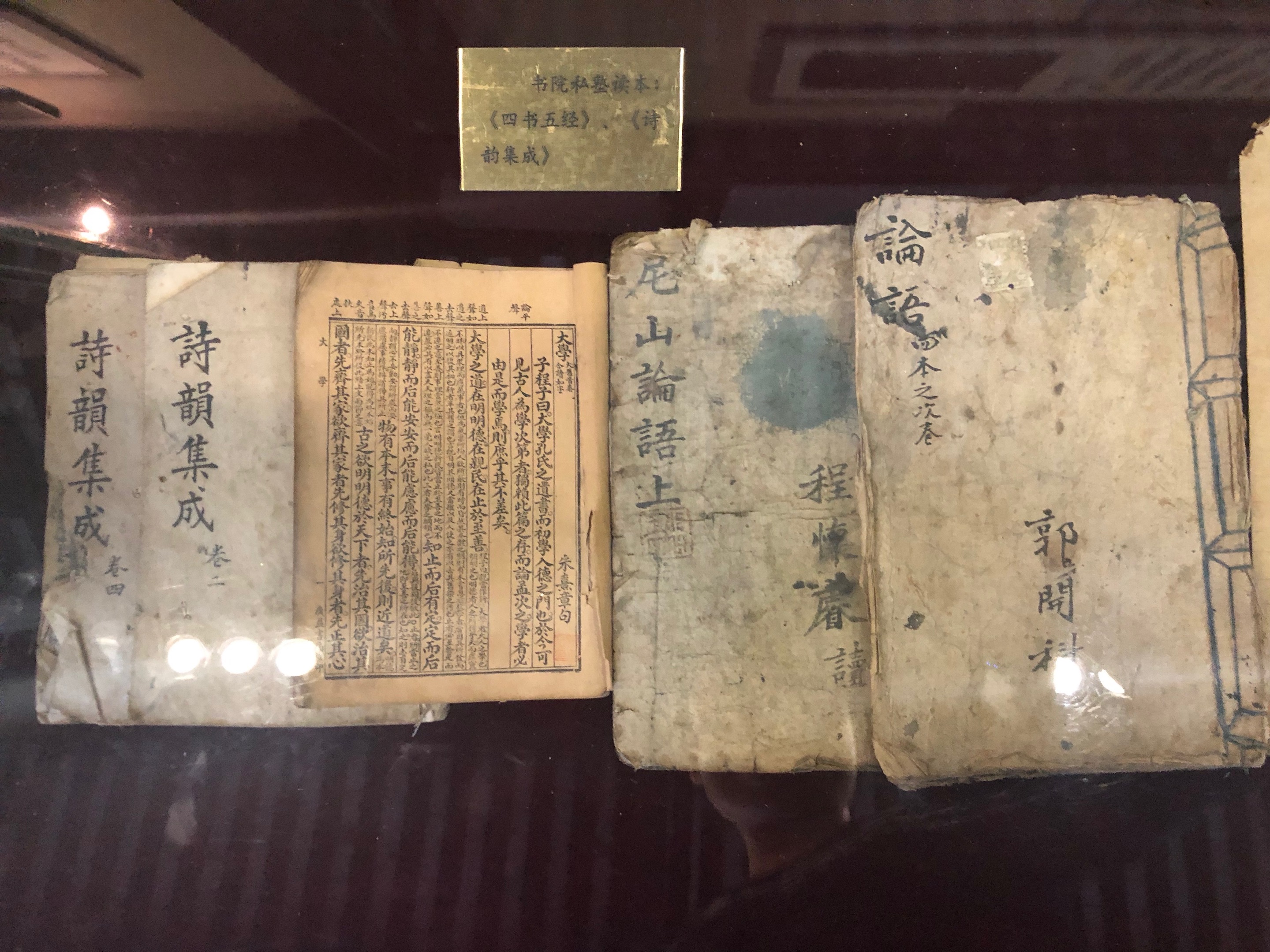

下图左边是四川成都尊经书院刊印的读本,就是课本的意思吧?右边是清末状元刘春霖就读莲池书院时的试卷,就是学校的模拟考试试卷?

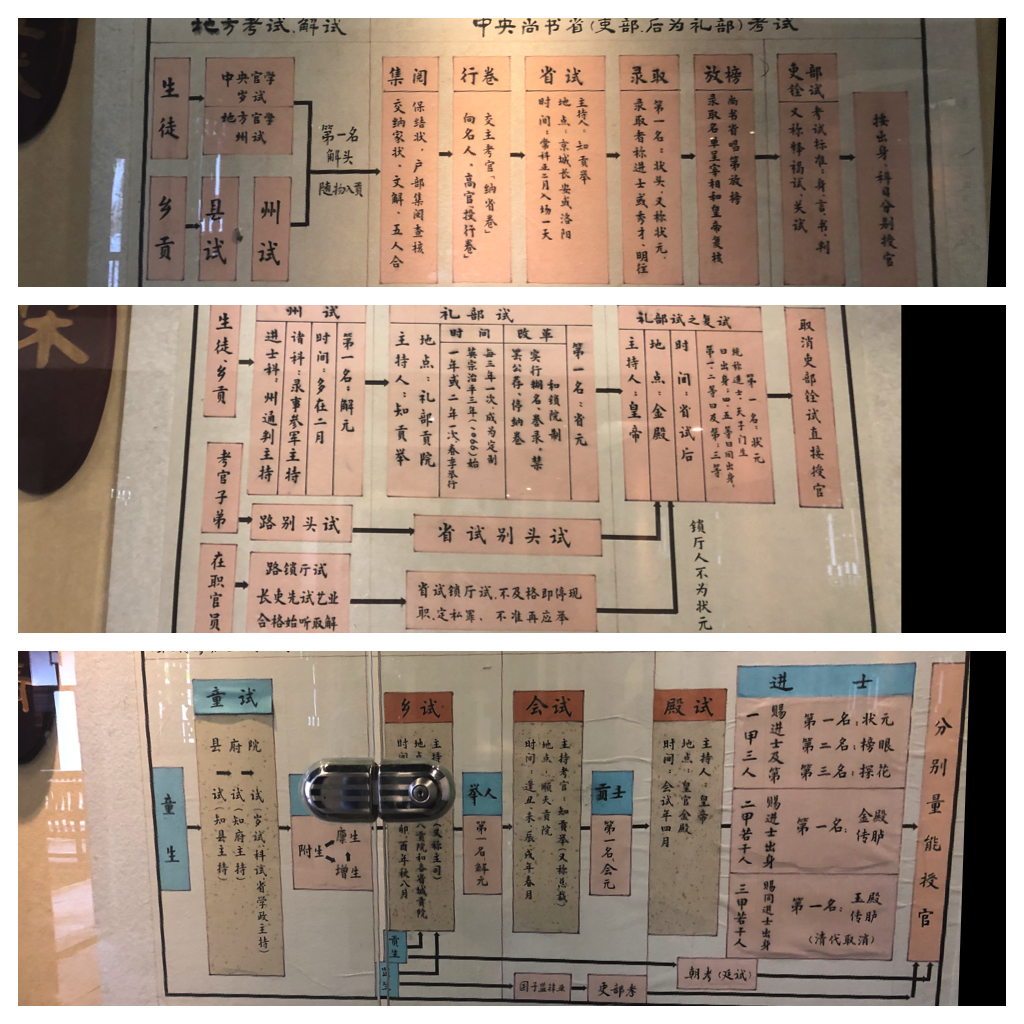

隋文帝开皇七年(587年)令诸州“岁贡三人”。诸州先行选拔,朝廷再从贡入者中考选秀才。这便是按程序分级考选的开始。从此大体形成了地方考试和中央书省(先吏部后礼部)考试。唐、五代成为“解试”,“省试”。宋太祖开宝六年(973)增设殿试,形成“解试”、“省试”、“殿试”三级科考,为后世沿袭。元明清改称“乡试”、“会试”、“殿试”。明清科举等级森严,程序制度更为缜密。在乡试之前,设入学“童试”,作为参加科举必须通过的资格考试。

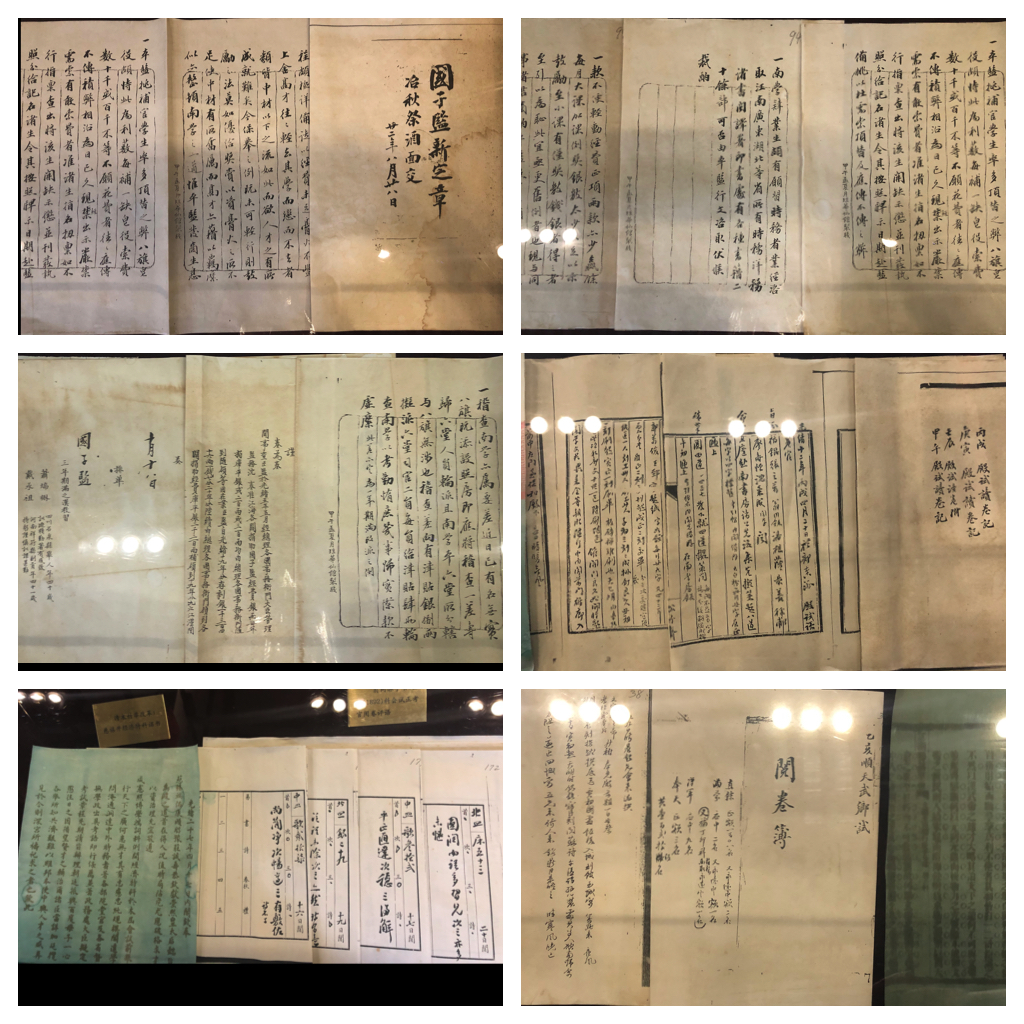

下图第一张是唐、五代的科举流程,中间是宋的科举流程,下面是明清的科举流程。图片截掉了上面一点,分别注明了考试地点:入学、地方、礼部、朝廷

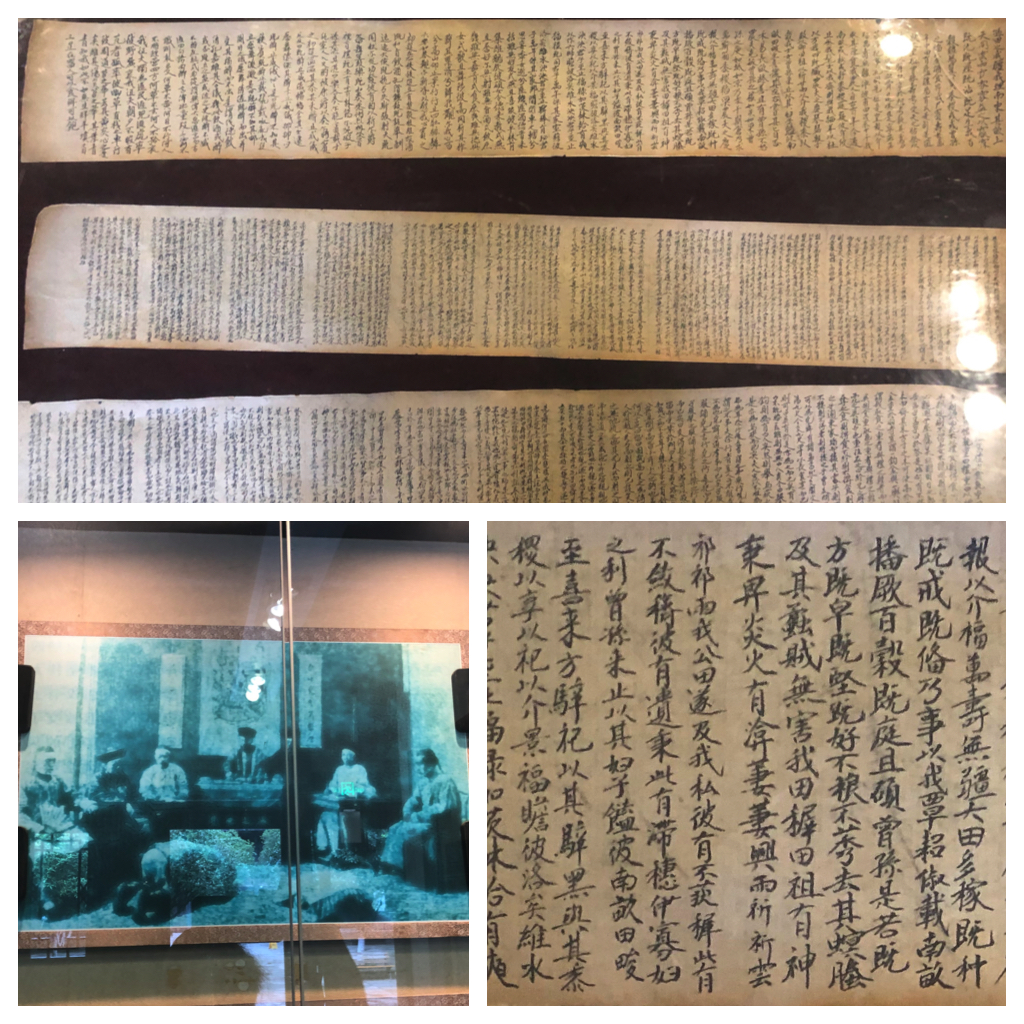

贡院做为考棚,有很多专门用途的小房间:弥封所负责给考试密封、编号、盖印。所有流程不是各地随便搞的,专门有《钦定礼部则例》(清代的二百零二卷 ,这本神奇的书1966年有重印哦,1165页)防堵各种投机取巧。二千年的科举制度,朝廷试图用制度化来堵截各种营私舞弊。首先试卷不得做记号,包括各种看似无意的油污、墨迹、破损。监考的官员可以对考生的可疑试卷提出改动要求。阅卷官员不得提前阅卷,查出有问题的试卷要贴到贡院门外(示众?)。

贡院分为前后两个非常大的院子。两个院子并不紧挨着,有一道长廊连接两个完全分开的院子。前面的院子被称为外帘。考场、收掌所、弥封所、提调厅、监试厅、誊所、对读所,都在外帘。考生只能进外帘。这也许是为什么内外帘中间隔得那么远的原因?内帘是考官的办公室,设有至公堂,明远楼,衡文堂。另外我估计考官住宿也在这里。

考试过程大约是这样的:首先外帘收掌所,内设受卷官公布考题、分发试卷。

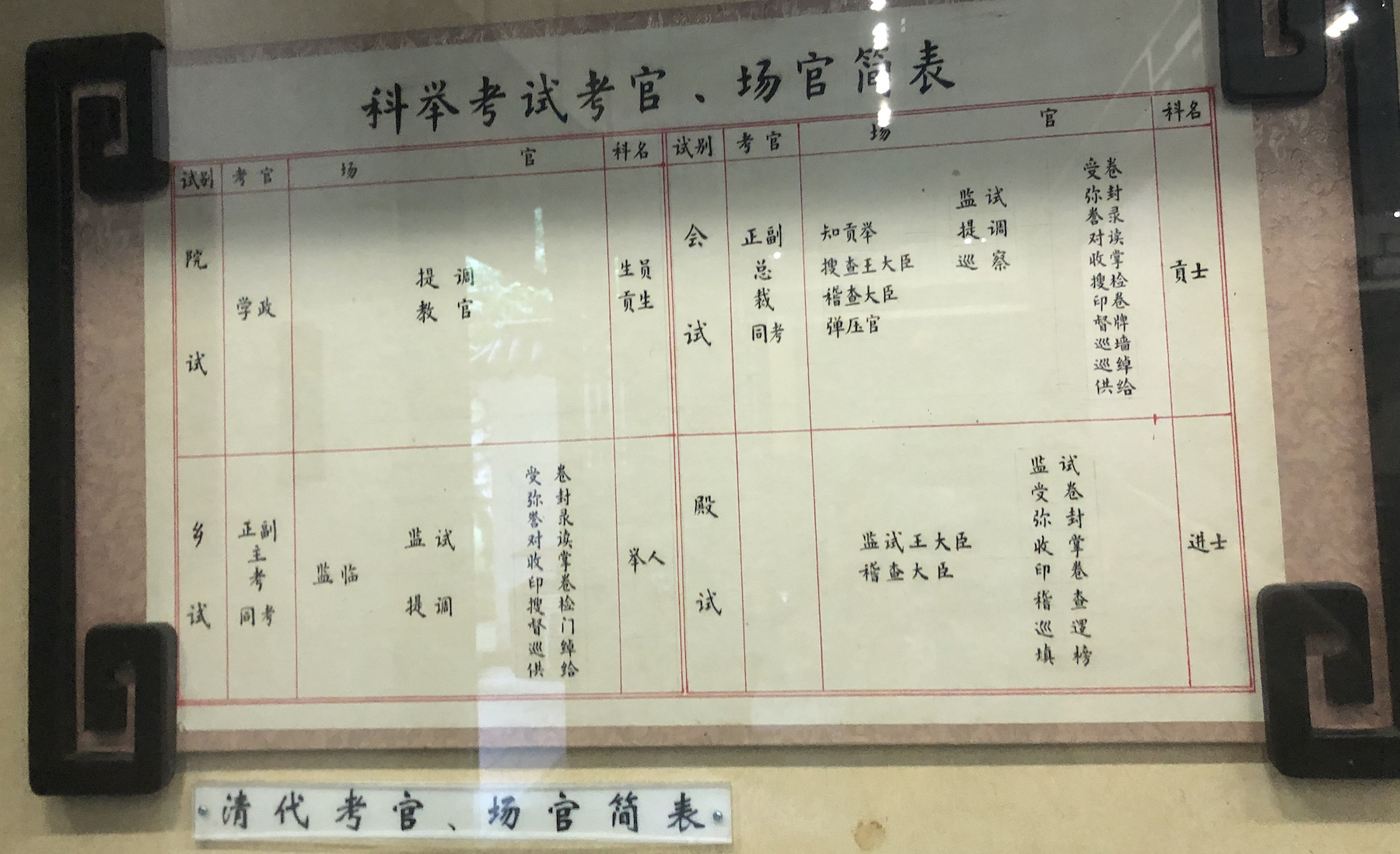

然后考生开始考试,这是清代科举考官图,我实在搞不清提调,监试,监临都是什么关系。但很显然明清两代不断在加固监考的复杂度,人员的多寡到考官在本省内内调都有规定,大约是为了不能让监考官员一言堂,必须几方互相牵制,最大可能减少营私舞弊。后面有介绍说,考试作弊的少,贿赂考官才多。

贡院考区设提调官,负责考场的组织管理工作,主管调遣吏役,处理事务,为考场高级官员之一。顺天例由顺天府丞担任,各省初由主管行政钱粮的布政使担任,副提调在道员中选哌。雍正七年(1729)始,改派道员担任,后又规定重要事务仍由布政使与道员一同办理。内帘也设提调官,负责内帘吏役调派和事务管理。

从贡院的小房间办公室看呢,还有这么几间屋子:至公堂是外帘考区的核心,监临在此坐堂总摄考务和聚会议事;明远楼是贡院科考巡察官居高监视、号令指挥、维护考场秩序之所;衡文堂是主考、副主考及内帘各官坐堂办公之所。考区设监试官,主管考场稽查监督,负责检举之责,是考场高级官员之一。顺天由满、汉御史担任,各省由主管监察刑名的按察使担任。雍正七年改由道员担任,后亦强调重要事宜由按察使与道员共同负责。乾隆元年(1736)增设内监试,负责内帘监察,在道员、知府中选派。

前面说了,考试期间,监考官(不知道是哪个)要监察是否有在试卷上作弊的可能。考试结束之后,收掌官收卷、发“出牌”号签等。收卷后加盖衔名戳记、每十份包封送弥封所。北宋开始实行试卷糊名。清沿明制,贡院外设弥封所,负责把所有试卷上写有考生姓名、履历的前页折叠起来封好,糊名,连同所备誊录用卷编上相同的红号,弥封处加盖印信。待录取后,再对照红号折看姓名。这还不算完,虽然阅卷官貌似都是顺天府派过来的,(这就是为什么我猜这些科举监考,阅卷的官员是住在内帘的。)还要防止阅卷官根据笔迹作弊。试卷誊录亦始于宋代。明清贡院设誊录所,由誊录官率书手负责将考生“墨卷”用编好红号的新卷以红笔誊录成“朱卷”,然后盖戳印送对读所。内帘阅卷官只能看“朱卷”,以避免舞弊。对读所负责校对朱卷和墨卷的办公处。对读官率属读墨卷、校朱卷,有错即改。准确无误后,加盖印信送收掌所。收掌所核对墨卷、朱卷红号一致,将墨卷存档,朱卷分包送提调厅挂批,又送监临加盖关防,然后在外监试同行监督下,内龙门,移交内收掌,进入内帘阅卷程序。内帘亦设内收掌、负责将试卷分送阅卷官。收掌等场官,初在本省进士、举人中委派,雍正后在本省进士、举人出身的现任同知、通判中调用。

这进士、举人都担任科举考官就是Jun说的帝国管理需要大量中层干部咯。时间有限,我们三个大人越看越津津有味,虽然从来没参加过科举,可是中国人血液里的读书人记忆自动跳出,看到感慨万千。团圆则早就烦死,不知道我们在看什么看。我大概就看出这么多名堂来。想来一千多页的《礼部则例》构架的是更加复杂的科举程序,但就这点已经够我费力理解了。

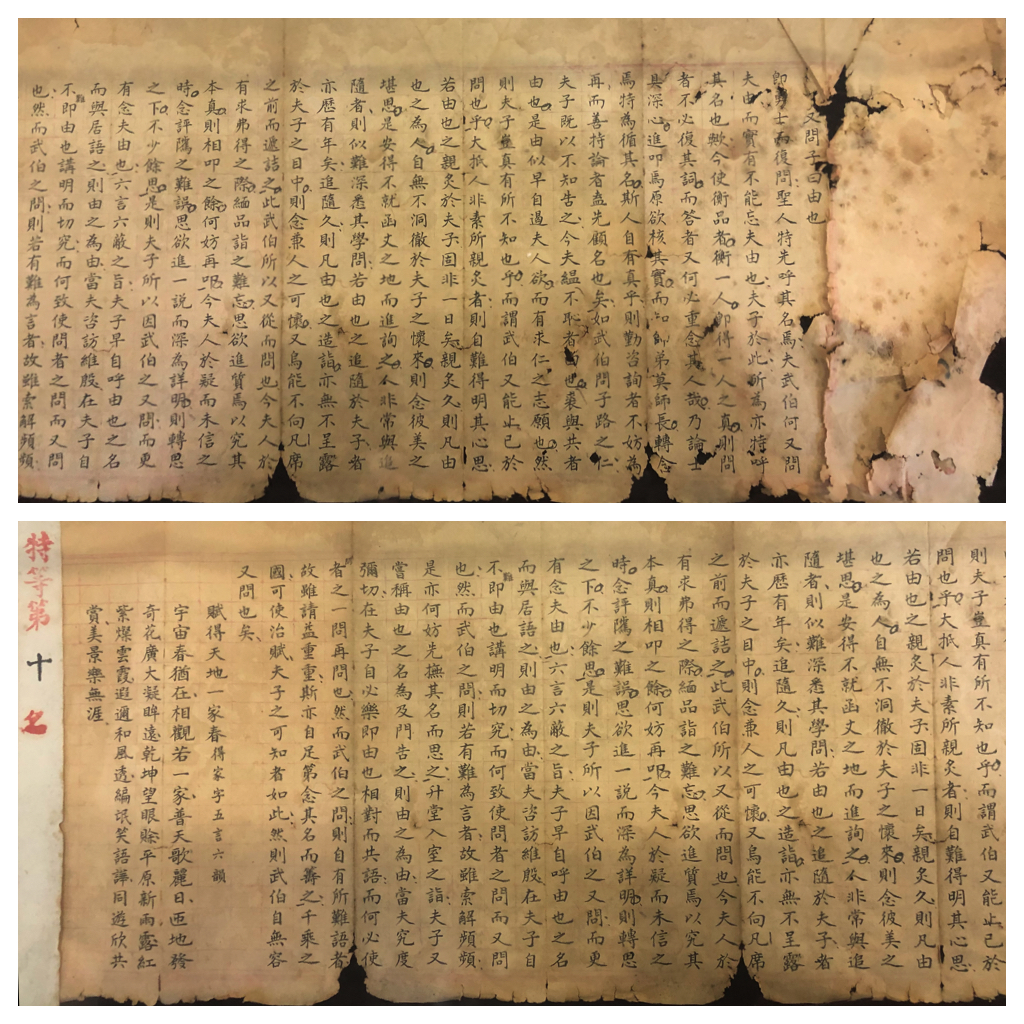

这个大概是不知道是明还是清的《礼部则例》:

下图顺时针:左上是收掌所锁墨卷的柜子。右上是贡院里的一个花窗,大概是读书?楼下有芭蕉,脑子里想的是麒麟?好有戏文里的样子。右下是贡院内帘外景。左下是贡院内帘的鲤鱼跳龙门巨型大砚台。

最后是考场,长这个样子,吃喝拉撒都圈在里面考三天,尿遁什么的是不存在的。注意左下角的图,上下两块板,都是可以拆卸的,上面的板可以放到下面的托上,形成一个大一些的休息空间。三天三夜里,都得灯火通明,监考官都得在吧?避免半夜考生互相之间作弊?

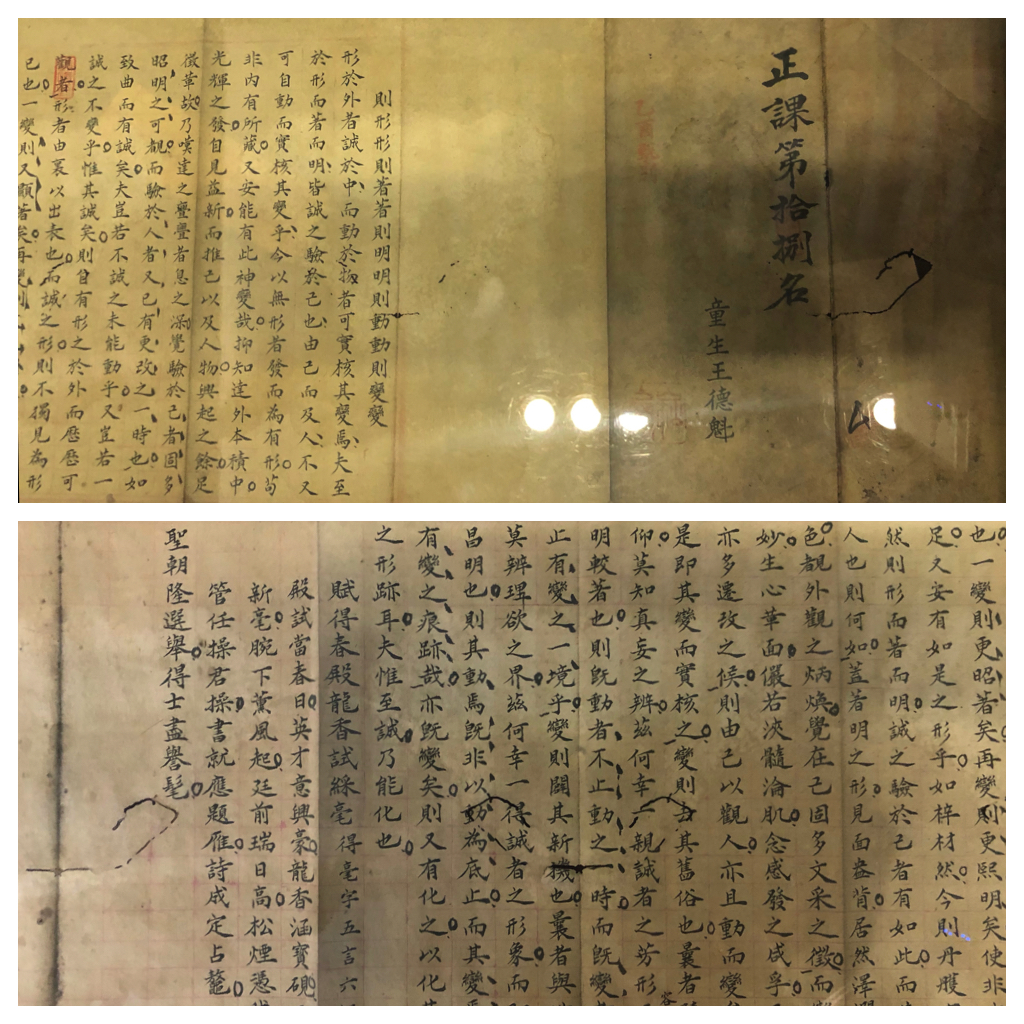

在这种考棚里三天时间,考出的卷子是什么样的呢?这是清代甄别童生考卷。大概是第一道参加科考之前,入学资格考试?因为卷子上的句读像是考官画的。也就是说考官直接判墨卷。判得也很仁慈,最后的五言律诗多写了一个操字,判卷考官很贴心地自动读诗时略去了。这让我有点好奇,所有的卷子,没有一个错别字。那象我这样一定要写错别字的怎么办?我从前考试作文错别字那五分,我默认就不要了。所以写好了,最后都要自己再誊抄一遍?反正考三天,但三天不睡觉怎么避免写错?

该童生的诗是:

殿试当春日,英才意兴豪。

龙香涵宝砚,玉版写新毫。

腕下熏风起,廷前瑞日高。

松烟凭我用,凤管任(操)君操。

书就应题雁,诗成定占鳌。

薛宝钗写“好风频借力,送我上青云。”我就觉得好气派,王德魁写“书就应题雁,诗成定占鳌。”我就心里想:童生啊童生,咱能不能志向存高远点儿?是我对童生势利眼吗?说不定童生王德魁日后还有后继的功名呢。

清代并不特别鼓励满人和蒙古人参加科举,把科举入仕之途留给汉人。满人和蒙古人科举时分开地点考题单考,虽然会更容易中科,但最后殿试头三名习惯只授予汉人,即所谓“旗人不占鼎甲”。清朝开科一百一十二次,进士二万六千人;进士前三名中只有三人是满人,蒙古族只有一位考中状元。(为啥听起来有点AA的意思?)倒不是说特别优待汉人,而是八旗子弟(也包括蒙古人和少量汉人)游离于清代继承的大部分明代的政治制度之外。八旗制度本身就集行政、军事、社会、生产等职能于一身,八旗将士“出则为兵,入则为民”,理论上每一个都应当能够上战场打仗,当然也领兵饷。虽然清代入关后,从顺治开始就不停地消弱八旗的分散力量,把军权集中在皇帝一人身上。清朝日渐坐稳江山,兵饷有限,后来不够分,八旗子弟有没有其他入仕的途径,才有后来八旗子弟变成纨绔子弟的代称。但八旗是被当作清皇帝的亲兵,关于这点后面再说,算是贵族。汉人科举是招募天下寒士,在社会上具有道德制高点,受全社会的尊敬。商人则排位最低,被一茬一茬割韭菜。汉人又为什么对科举趋之若鹜呢?清代的三级考试里的第一级童(子)试里的第三级:院试,只要通过了院试的童生都被称为“生员”,俗称“秀才”,算是有了“功名”,进入士大夫阶层;(我说占据社会道德制高点就指进入士大夫阶层)有免除差徭,见知县不跪、不能随便用刑等特权。秀才分三等,成绩最好的称“禀生”,由公家按月发给粮食;其次称“增生”,不供给粮食,“禀生”和“增生”是有一定名额的;三是“附生”,即才入学的附学生员。这是文人的正常途径,另一个途径是进入国子监,有靠祖辈,捐钱粮,之类,但是地位比较低。

看到有说法说书院只是把关入学资格考试,真正学还是要靠私塾。听起来就是公立学校只管考试,想考好还是要靠私校的样子。诺,这是书院私塾的课本。

这是书院考卷。句读都是在考卷上画的。我理解是书院的模拟考试?卷子纸张虽然尺寸跟真卷(我简直就要说“真题”了。Jun说:没考过不算中国人。)一样,但是没有红色暗格。

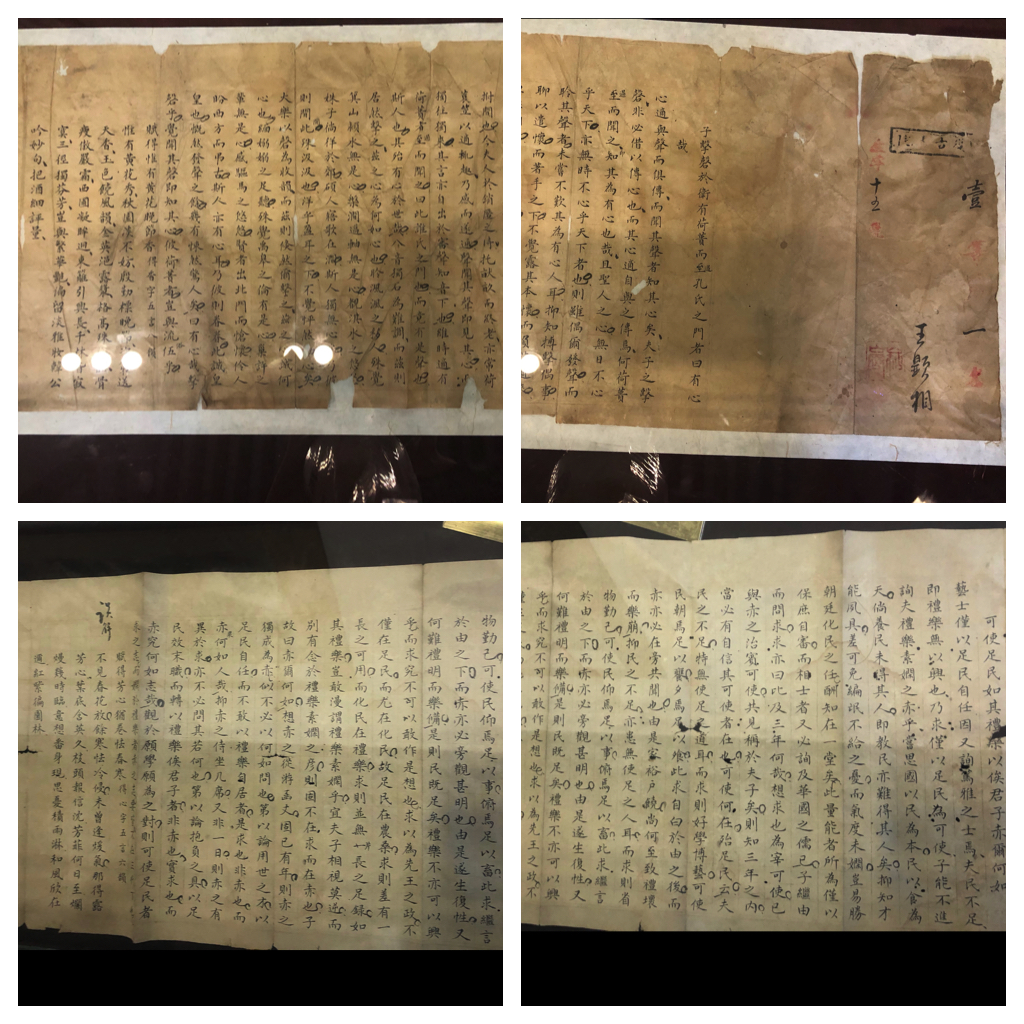

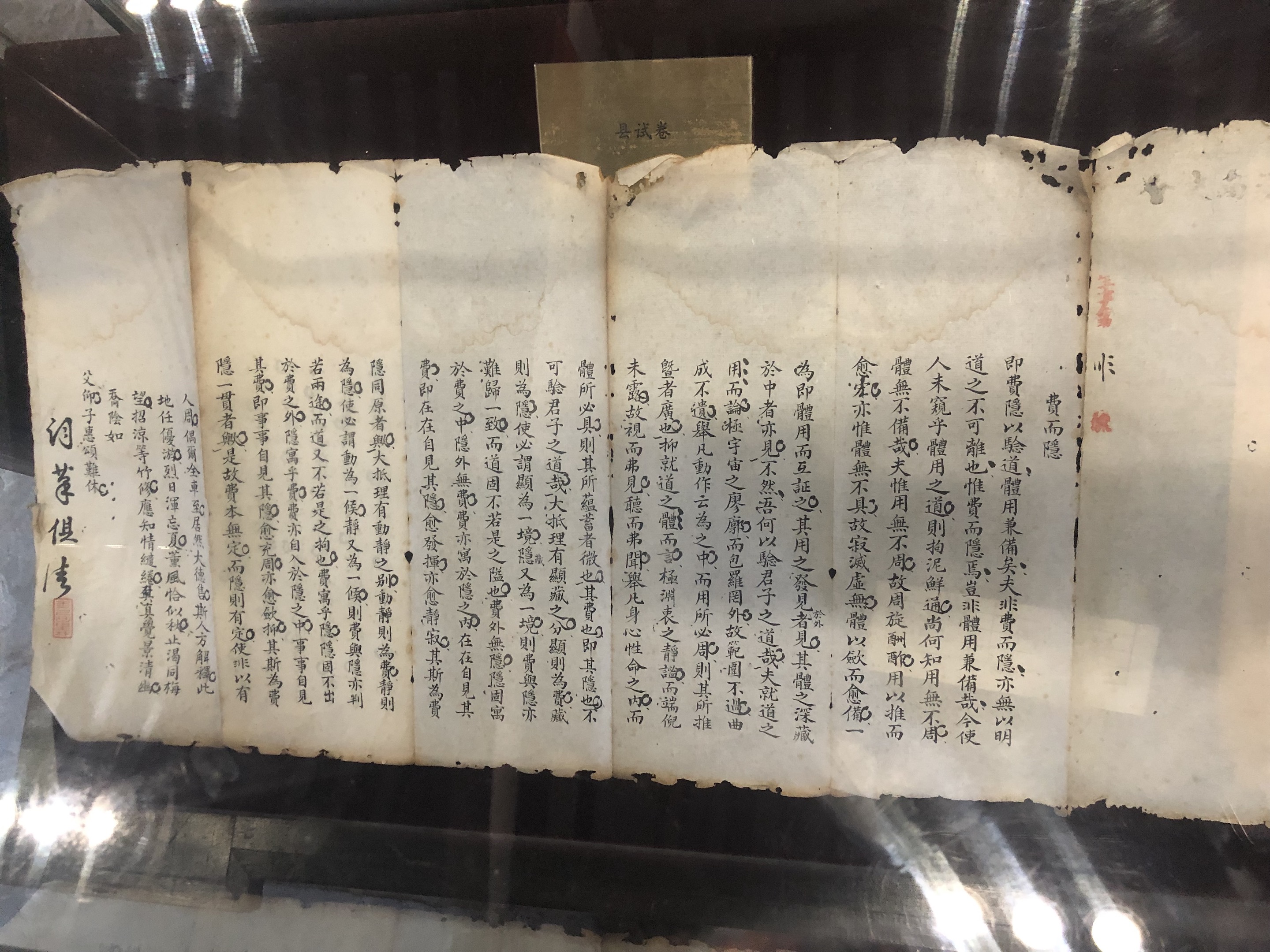

这是县试卷:童试亦称童子试,分为“县试”、“府试”及“院试”三个阶段。县试在各县进行,由知县主持。清朝时一般在每年二月举行,连考五场。通过后进行由府的官员主持的府试,在四月举行,连考三场。通过县、府试的便可以称为“童生”,参加由各省学政或学道主持的院试。清朝的院试是每三年举行两次,由皇帝任命的学政到各地主考。辰、戌、丑、未年的称为岁试;寅、申、巳、亥年,称为科试。

这是岁试卷,试卷纸张是红暗格纸,已经是朱笔批卷了。

试卷是不是跟高考似的?朝廷统一发下来的?顺治年间乡试考题还是手书的,到了光绪年间就是活字印刷的了。

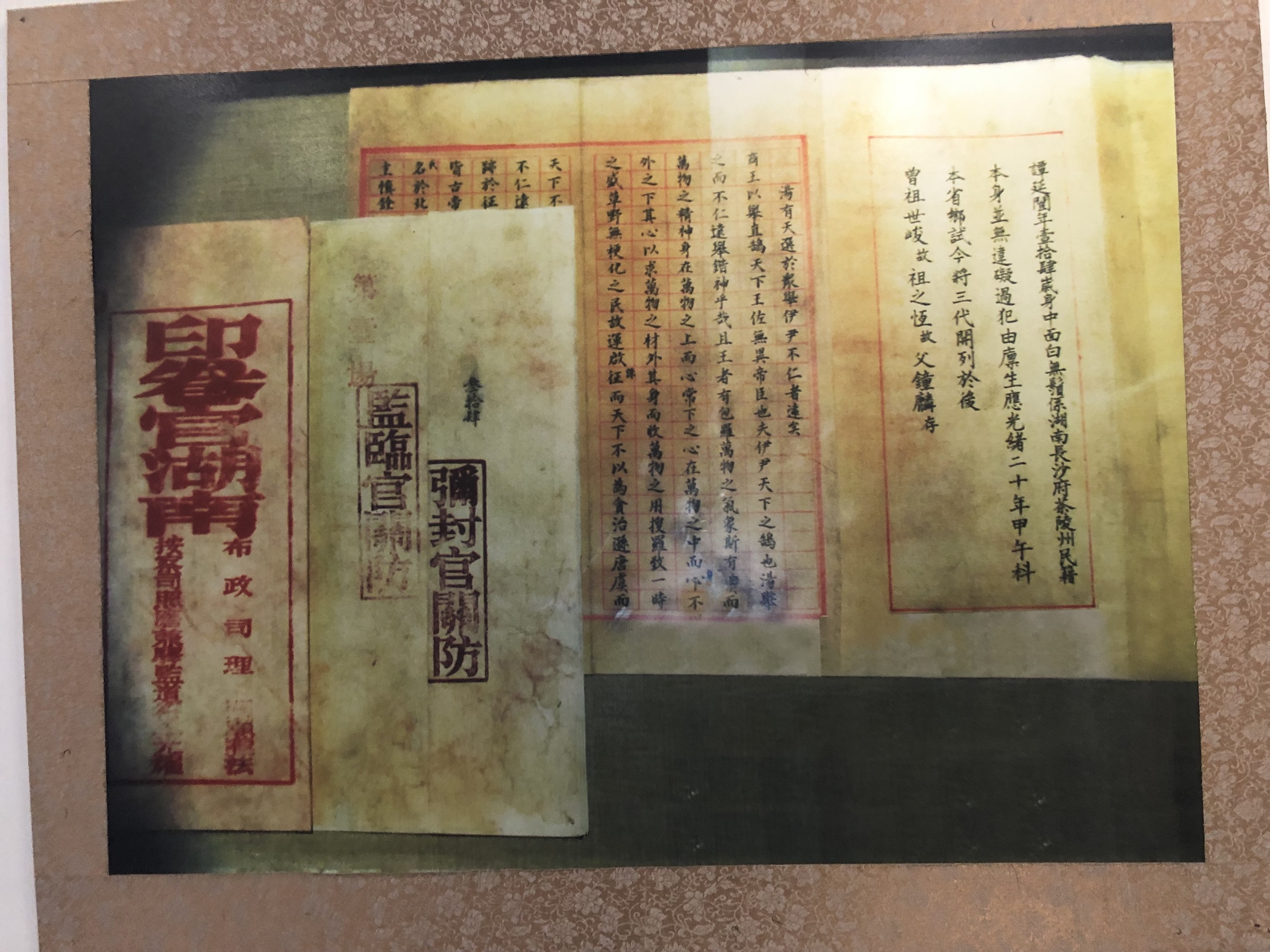

试卷封印?读右边,科举要查祖宗三代的,不是光会考试就能进入士大夫阶层。祖上三代有人坐牢肯定是不行的吧。

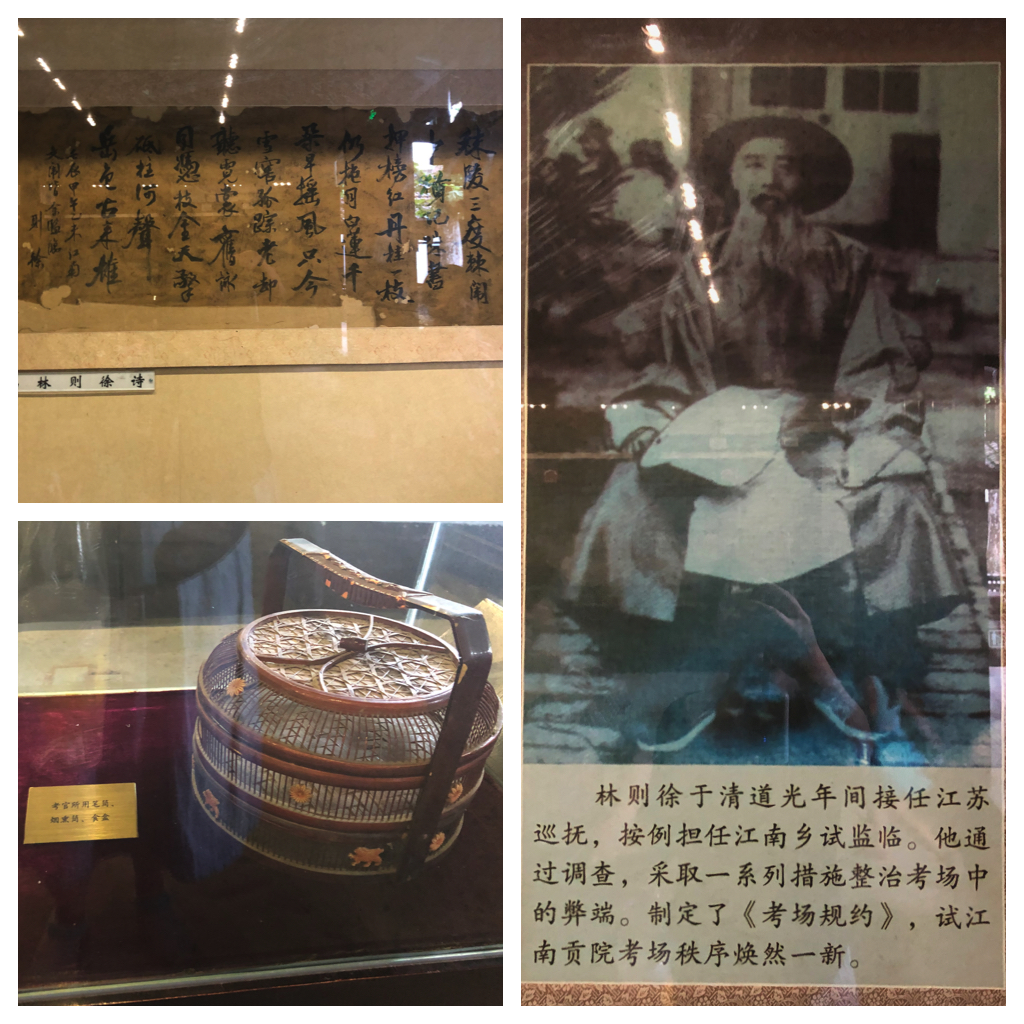

林则徐于道光年间接任江苏巡抚,按例担任江南乡试监临。左上是林则徐的诗,落款:监临则徐。左下是考官所用的食盒。贡院中有不少考官用具收藏,太多图了,不放了。

这是考官阅的朱卷:

翁同龢读他的介绍非常精彩,应该是跟李鸿章齐名的人物,可惜我居然从来没听说过他。(但翁同龢硬是拼音输入里已有词汇呢。)

翁同龢本人“书法家、状元。官至户部、工部尚书、军机大臣兼总理各国事务衙门大臣。是同治帝和光绪帝的两代帝师。”同治十二年(1873年)十月“杨乃武与小白菜”一案,是翁同龢发现诸多疑窦,慈禧太后下令重审此案。同时,他也因兄长遭李鸿章弹劾,而力阻洋务运动。翁同龢家世显赫,父亲翁心存为道光进士,咸丰、同治两朝大学士,早年任上书房总师傅,是咸丰帝、恭亲王奕䜣、惠郡王绵愉的师傅,晚年入值弘德殿,授读同治帝。翁同龢的长兄翁同书,道光进士,官至安徽巡抚,遭李鸿章弹劾遣戍。

翁同龢的书法非常受同时代的人推崇。贡院收藏了巨量翁同龢的笔迹,判卷尤其多。翁同龢官至帝师,怎么会有这么多时间判乡试的卷子?

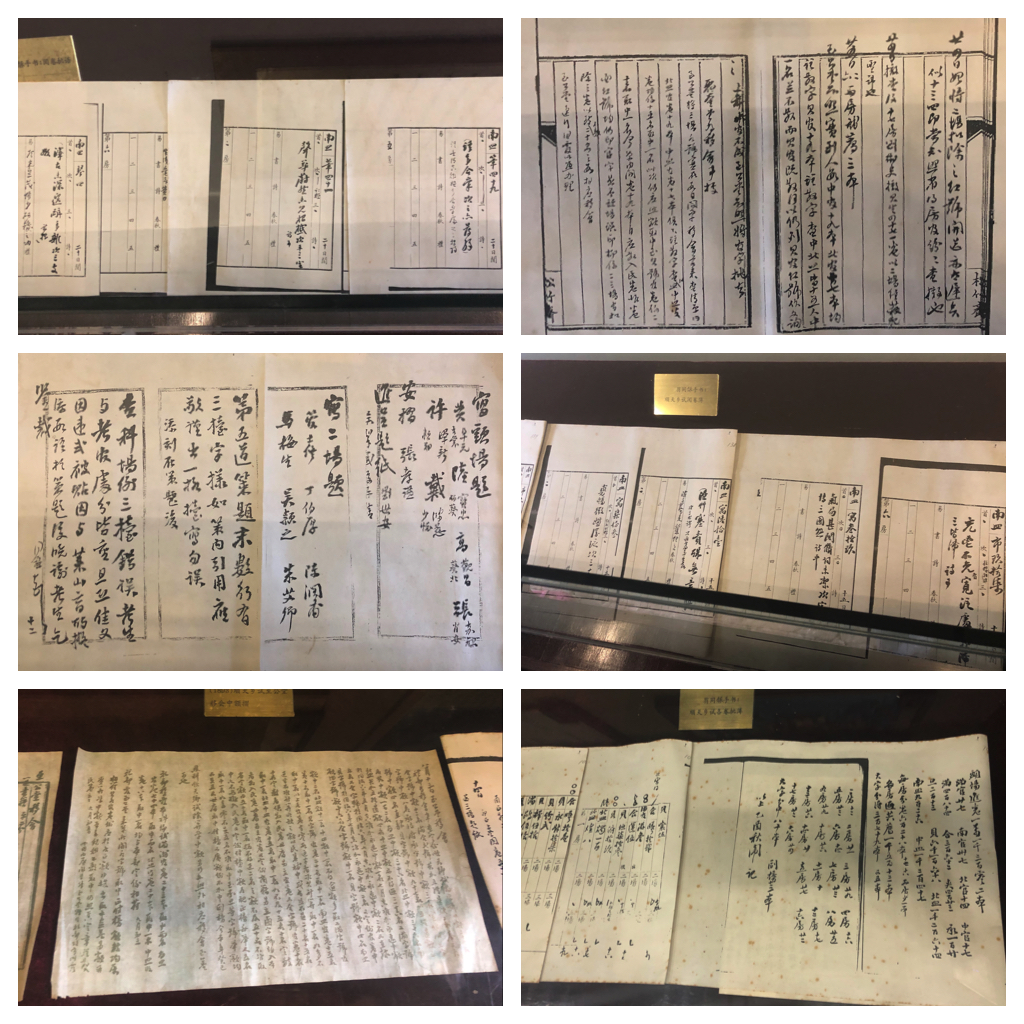

左上,右上,左中:翁同龢手书,国子监汉教习期满请旨录用的奏底。别看纸张线条格子打得毛毛刺刺的,纸签最后写着:“甲午孟夏月瑶华仙馆制版”,原来小言里那些花里胡哨的四字名字不是瞎编的呢。后面的楷书不知道谁写的,也是翁同龢吗?在那里计算“江海各关捐助国子监经费银两”。“请旨录用”的是“三年期满之汉教习”:四川萧端楙,四十岁;河南戴承祖,四十一岁。(三年期满,是实习期?)

右中:殿试读卷记。翁同龢读殿试卷子倒是很说得过去。好像比上面奏底写的略潦草

左下:蓝色部分是清末科举改革:慈禧开经济特科诏书。白色部分是翁同龢手书:1892年科会试正考官阅卷评语。

右下:翁同龢手书:乙亥(1875)科顺天武乡试阅卷薄。好像比殿试阅卷又潦草了一点。

左上:阅卷批语

右上:顺天乡试荐卷记录。基本连笔成这样,我就大字不识了。

左中:顺天乡试写题记录。(翁同龢怎么会闲成这样?大量参与乡试的繁文缛节的流程工作?)

右中:顺天乡试阅卷薄。我记得我照到这里已经非常绝望了。翁同龢留下的墨宝过多,我在心中默念“你有完没完”,已经照不下去了。

左下:癸巳(这年份真别扭)(1893)顺天乡试至公堂移会中额摺。(翁同龢阅了快20年乡试卷子吗?!!!!难怪写那么多字!)

右下:顺天乡试各卷批薄。开头题记落款是“以上乙酉秋闱(这个字我看不懂,猜的)记”。乙酉是1885年?

我不免手欠查了一下:

好吧,看来乡试很重要,考官学历要求很高。(好吧,至少我闱字猜对了。)乡试是正式科考的第一关。按规定每三年一科。清朝时是在子、卯、午、酉年举行,遇上皇帝喜庆亦会下诏加开,称为“恩科”。乡试于八月在两京及各省省城的贡院内举行,亦称“秋闱”。考官是由翰林及进士出身的官员临时担任。乡试每次连考三场,每场三天。

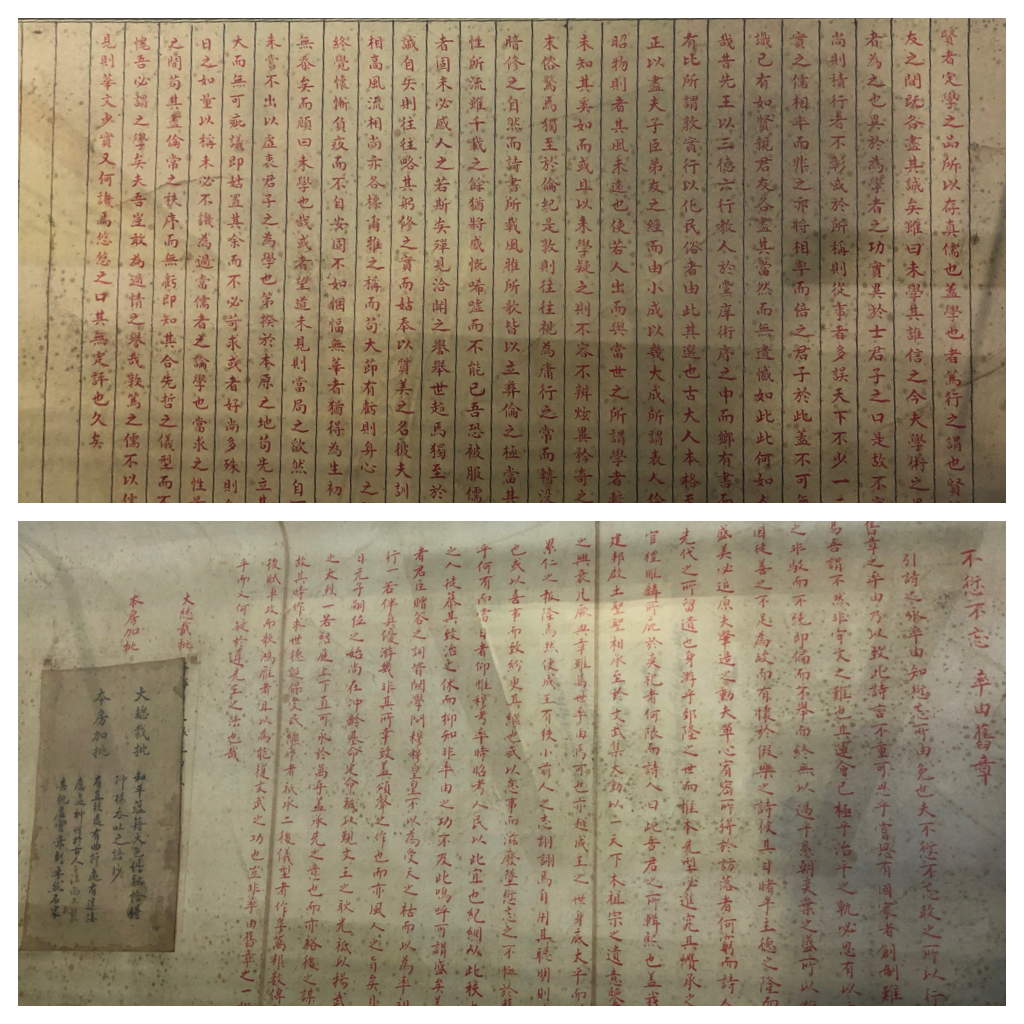

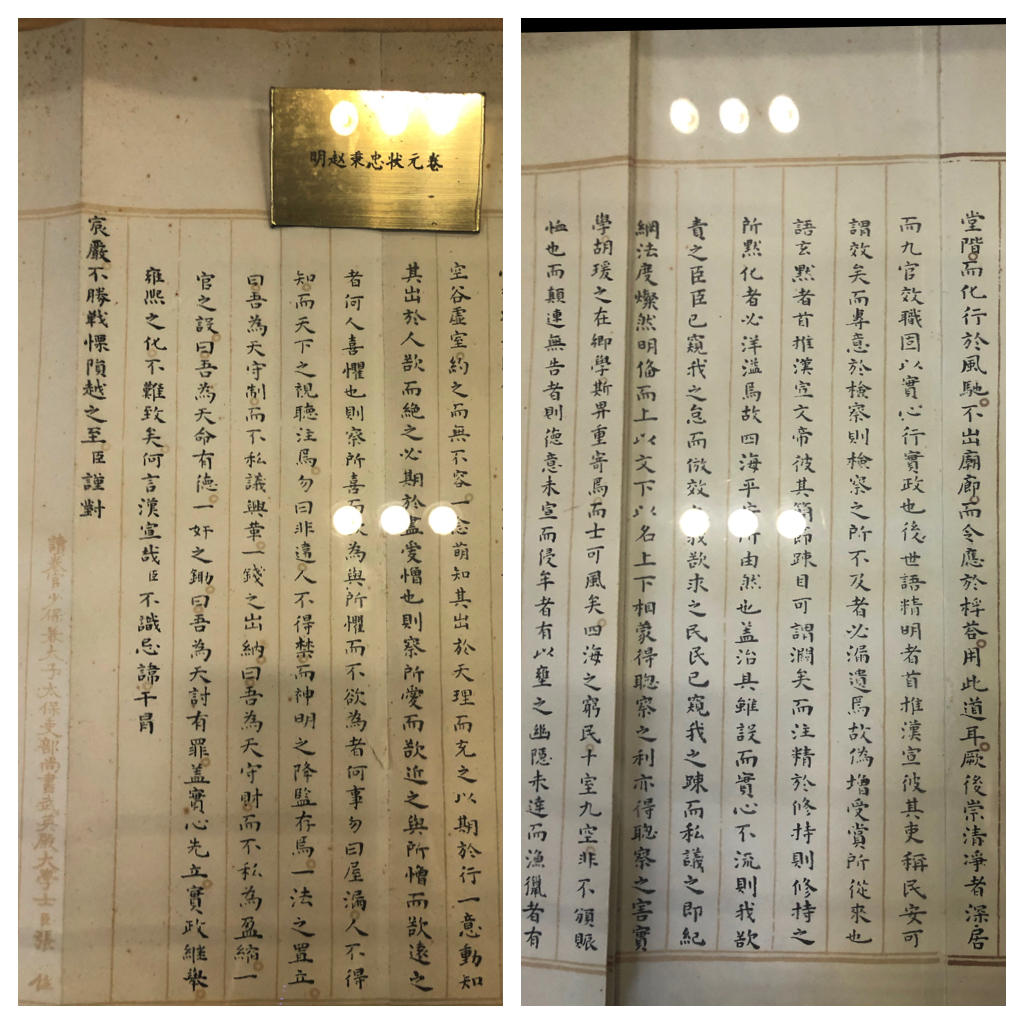

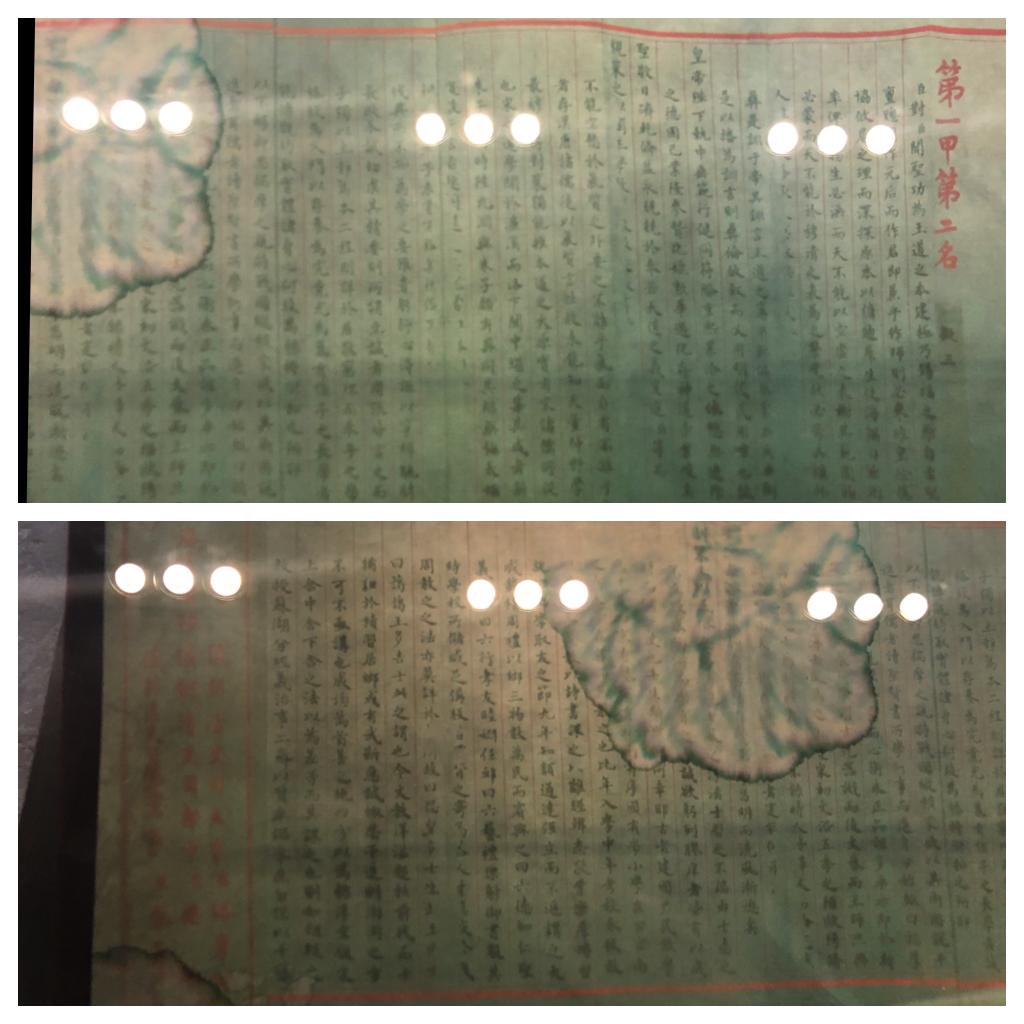

十年寒窗苦,来看看金榜题名时。这是明状元赵秉忠的卷子。这小字写的这俊。朱笔判卷的字迹已经褪色了。但是可以看出朱笔句读是在卷子上画的。所以当时还不分墨卷和朱卷?没有誊朱卷、对读这两个步骤,也不需要弥封所把墨卷收起来?并且明代试卷的最后是没有诗的,所以最后赋诗一首是清代的要求。

这是乾隆十九年甲戍科榜眼王鸣盛的殿试卷。

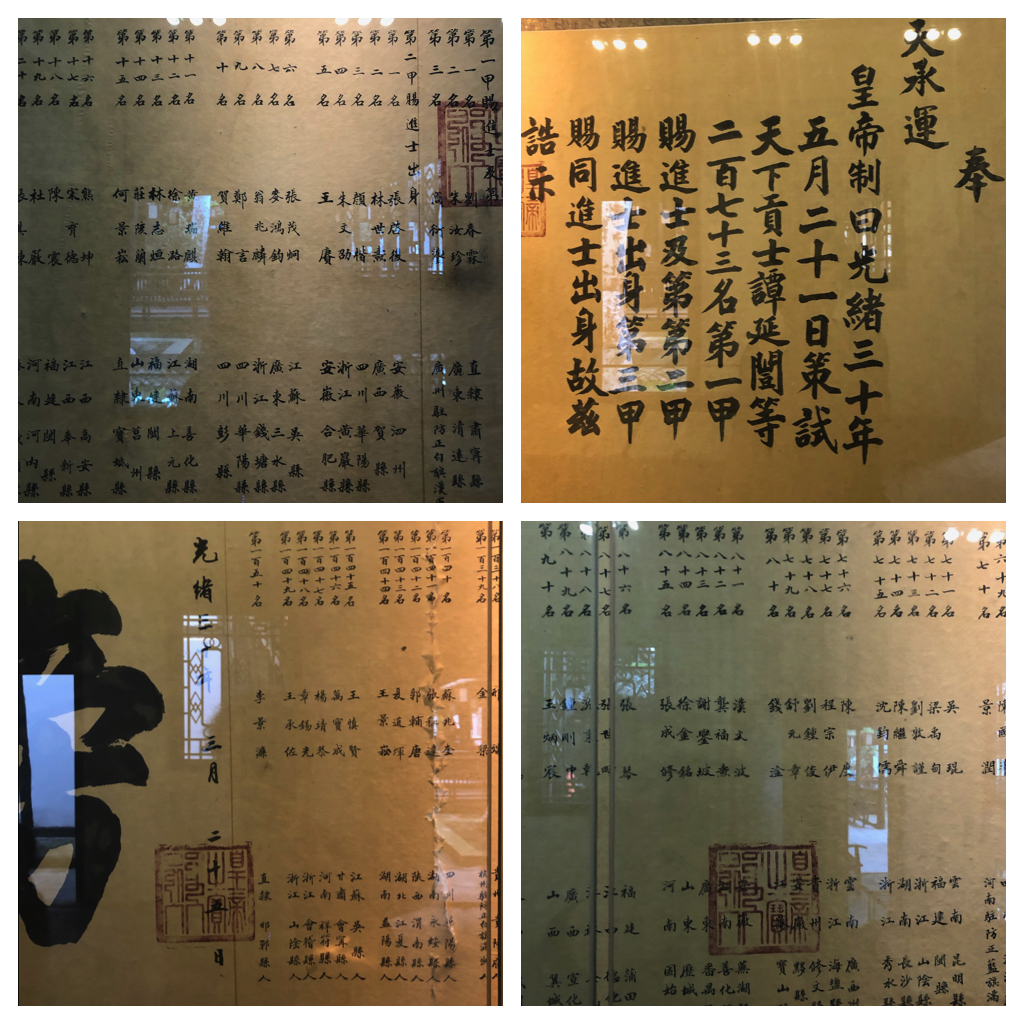

我明明记得我照了清代光绪三十年最后一个状元刘春霖的状元卷,但是怎么找也找不到了。贴张当年的皇榜吧。阆中貌似还应该有唯一一个女状元傅善祥的卷子。上面有贴刘春霖在锦江书院的书院考卷。

两百七十三名进士,用端正的小楷,横平竖直地抄在长卷宣纸上。哪怕是今天看,宣纸仍然光滑挺括。贡院是最难写的一段,我写写停停。贡院里藏有大量文书材料,包括考生试卷,考官评改,关于科举的皇帝诏书,大小金榜,特殊年份科举皇榜,上下级官员间的文书,等等等等。我照也照不完,照了的也完全不知如何取舍。站在几百年前的文山墨海面前,每个人的小楷字,都十分美丽,但仔细看又各有特色,笔迹各不相同。哪怕只是一纸公文,也是抄写整齐。虽然只是参加过现代基础和高等教育的人也很难没有感情波动。十年寒窗苦,换得一纸姓名,薄薄地躺在博物馆的橱窗后。小小的墨迹姓名,不再是书法字迹,而是读书人的世代功名。两百七十三名进士背后是多少书生的苦读?帝国庞大的系统,要多少小楷文书,仔细誊写,才能让官场运行良好?我从小读红楼,读的是宝玉唾弃“仕途经济学”;戏文故事里是明镜高悬,包公断案;语文课本里是改革失败的贬谪飘零。这是第一次意识到,除了能够流传的故事,千年科举,哪里有那么多书生意气,多的不过是苦读换来做帝国运行的一枚勤勉的螺丝钉,不停地抄写下去,也许会有一张小纸片跨过时间的沙漠到达我们的眼前。我小时候读曹禺的《北京人》,看到文清,清俊飘逸的文清,只会题诗作画,比诗人更美的文清,跟着愫方一起期待着文清离家谋事;跟着愫方一起看到文清失魂落魄地回家而感觉“天塌了”;跟着曹禺一起骂文清是“废物”。站在最后一批两百七十三名进士的名单前,我第一次站在了曾文清的角度:一个有点家底儿的书生,一生在家里书房,训练写端端正正的蝇头小楷,作诗写八股文,按照科举路线培养。科举没有了,家里有钱偷偷吸食鸦片。如今世道变了,我不能适应,独自出门谋生找不到工作,又躲回家里,我就活该被爱人唾弃为废物,我活该吞鸦片自杀吗?

在1300余年科举史上,全国一共出过十几对兄弟、父子、翁婿状元;阆中历史上共有两对兄弟状元,列四川各地之首。当然这也没啥稀奇的,因为阆中的进士数量就冠绝四川。所以大概从前阆中才是四川的文化中心?我们下车进阆中的地方叫做状元坊。那里一幢崭崭新的牌坊,上书状元坊三个大字,我也没仔细看。原来状元坊是为了纪念尹枢、尹极、陈尧叟、陈尧咨两对兄弟状元,在牌坊背面刻了四个人的名字。我看到的状元坊新崭崭的是2000年重建的。阆中的导游和到处的文字说明都说尹枢尹极,陈尧叟陈尧咨是两对双胞胎。用阆中两对双胞胎状元做卖点。但是我回来查,尹极生卒年不详,尹枢生于唐玄宗开元八年(720),70岁时自荐状元。那是唐德宗贞元七年(791年),要从会试500多举子中选出30个进士。考官杜黄裳难以抉择,尹枢毛遂自荐写榜,传说他提名唱名,全程全场一片肃然,心悦诚服,杜黄裳(这名字不违禁?)看过觉得非常满意,只是状元名字空白。尹枢道:“今科状元非老夫莫属!”估计到这时候,大家都已经觉得非他莫属了。所以尹枢是有名的自荐状元。(这个故事是记载在《唐摭言》里的。后世对记录其中的故事真实性存疑。)22年后,应该是他弟尹极状元及第。当然是正常被考官选中的。这个故事的读后感是:首先,尹枢的出生年份,我认为是从故事的年份和故事中声称的他的年龄倒推出来的。弟弟尹极,只是在唐代状元名单上出现,没有轶事传世,则生卒年不详。功名一世,只留下个名字,我脑海中自动浮现汤婆婆把千寻名字里的寻字从纸上拿走的画面。第二,两兄弟真的是兄弟这事儿也是后世(明代《玉芝堂谈荟》)推测。如果真是兄弟,他们的爹真能生。必须得有小老婆吧?第三,尹枢70状元及第。后面科举轶事馆里有讲,康熙年间乡试7,广东顺德百岁贡生黄章,让孙子提着灯笼带路,灯笼上大书:“百岁观场”(观场一般指考乡试),拉风入考场考试,引得众人围观。高龄仍在挤独木桥的人不在少数。看到这样的轶事,我对“白首穷经”这个词的理解完全变了。本来我单纯地觉得就是活到老学到老。现在再看到这个词,则直接想到漫漫科考路上的“向死而考”。

陈尧叟、陈尧咨这对兄弟晚生了一百多年,到了北宋年间,文书记录多了很多。他俩当然也不是双胞胎。陈尧叟是家中老大,生于961年,卒于1017年5月10日。他们一家子都很厉害。传说他考中状元,宋太宗见到陈尧叟气宇轩昂,举止得体,谈吐清晰,辞意畅达,很是喜欢,就问“这年轻人是谁家的儿子?”大臣答:“是楼烦县县令陈省华的儿子。”注意这是宋太宗结束五代十国之后十几年的时间,陈尧叟的老爸陈省华呢,原本是蜀国官。宋灭蜀之后,成为北宋的官员。看来当时国家之间还没有那么多穷讲究,改朝换代了,官还是继续做下去。但陈老爸省华此时还只是一个县令。宋太宗把陈省华招到京城,很是喜欢,当即父凭子贵封为五品官。(估计当时宋太宗还是在慢慢替换宋太祖元老的过程中,喜欢提拔新人。我瞎猜的。)第二年父子俩同时升官为同一官职秘书丞,三品以下,五品以上,宋代穿红色官服,这就是传颂佳话:同赐绯袍。当然陈省华据说家教很严格,家里做饭都是老婆带着儿媳妇一起做,哪怕最后儿子官至宰相,还是老婆带着儿媳妇做饭。这样的虎爸怎么可能只教出一个好儿子呢?他生了仨。陈尧叟是老大,陈尧咨是老三。老二陈尧佐比大哥小两岁,是天才儿童,爸爸教大哥读书,大哥还没学会,他已经会背了。陈家也是没想好,让老大陈尧叟老大陈尧佐同年一起科考,陈尧佐中进士,状元归了大哥陈尧叟。

陈家一家父子四进士,在宋代也是绝无仅有,所以三个儿子的事迹在史书中多有记载,有些轶事很有意思。陈尧叟貌似长得不错,宋史称其“伟姿貌”。宋太宗估计也是个颜控,这句是我闲得无聊加的,不作数。到了宋真宗,陈尧叟作了广南西路转运使。广西当年还是荒蛮之地,卫生知识普及很差,很多地方用下雨积水做饮用水。陈尧叟教百姓打井用水,植树,选择合适的农作物,官家反对巫医,宣传医学。每隔十里盖凉亭,防路人中暑。又平定边疆,干得太出色,很快调回京城。他一生中在各个位子上都政绩显著,(曾经跟评书名人寇准不对付。宋初北方边境战乱多,寇准主战,陈尧叟主迁都。)最后官至宰相。因患脚疾,请辞官。真宗不乐意,最后他再次辞官,终于准了,临走真宗发了顶小轿子去接陈尧叟,让陈尧叟的儿子扶着陈,令他不要出来见礼。可算是相当有爱了。陈尧叟享年五十七岁。

陈老二陈尧佐,跟哥哥一同科考,中进士。但是却提前一年先做官。这枚天才儿童的简历就更长了,他文采斐然,写了不少著作(据说有20册文集),善诗歌。全宋词中收录了他的一首词。陈尧佐工书法,善古隶八分,写一丈见方的字,笔力端正遒劲,年老仍不衰。 因其书法点画肥重,人称“堆墨书”。《渑水燕谈录》称“凡天下名山胜处,碑刻题榜,多公亲迹。世或效之,皆莫能及”。名声大,当然这个取笑他的人也多,有很多轶事流传。据说有个伶人特地用磨抹黑了纸,再点四个粉点,说自己也会写堆墨书,这是一个“田”字。陈尧佐为人刚正不阿,而且非常节俭。(家教严所致吧?)见到有为官的损坏前朝文物,或者祸害一方百姓谋私利就会上表。经常得罪同僚,以致被贬。饥荒时,拿出自己的俸禄熬粥分给地方百姓。他最著名的政绩是水利。为防钱塘潮,他提出了“下薪实土法”;为堵黄河在滑州缺口,他发明了“木尤杀水法”;他在汾水两岸筑堤植柳防洪,成为长期造福人民的“柳溪”。最后官拜尚书吏部侍郎,太子太师。应该也是宰相同一品级。因为说他家出了两个相,一个大将军。陈尧佐高寿,享年八十二岁,有两任夫人。(谁都没他活的长)一共生了十个儿子,大概是族谱排到“古”字,十个儿子的名字,也难为都取出来了。当然人家是文学家,不是我等伪文青可以比的。十个儿子都或大或小地都入仕做官。

终于说到了老三,陈家第二个状元。前面说到陈家出了两个相,一个大将军。该大将军就是老三陈尧咨。在阆中贡院,我记得写道陈尧咨是武状元。我当时很吃惊,双胞胎兄弟,一个文状元,一个武状元?厉害啊。但也没有照片,兴许是我记错了呢?谁去了看看是不是我记错了。回来查了,陈尧咨当然不是大哥的双胞胎兄弟,也不是武状元,而是榜上有名的宋真宗咸平三年(1000)的文状元,在他大哥拿了状元11年后。他也工书法,虽然文采政绩都比不了两个哥哥,但是是神箭手,据说可以射中钱币的孔。当当当,我们初中课本上欧阳修的《卖油翁》,最后一句振聋发聩的:“我亦无他, 惟手熟尔。”大家都还记得吧?说的就是陈尧咨射箭,卖油翁在边上看,最后俩人比试了一下的故事。宋初边疆不稳定,陈尧咨虽然是文状元,官都做的都是武将。

简直觉得宋史里都是陈家的故事了。

当然宋史也是怼着名人写。阆中一共出过五个状元。第五名文状元,冯涓,极有可能是宋哲宗元祜六年(1091年)辛未科状元。比尹家,陈家兄弟都要晚,但不但没有事迹传世,到底有没有这个人也很让人迟疑。我去查宋代状元名单,1091年状元在维基上列的是马涓。中国人虽然著名地喜欢记录历史,但仍然有500+状元是没有名字的。冯涓还是马涓明明生得更晚,则不配拥有姓名。连阆中状元坊牌楼上都不给写名字。

阆中不仅状元出的多,举人数量是也四川之冠。来看下面这张图清初乡试的人数分布,阆中举人54人,第二名是近邻南部18人,成都背靠青藏高原,大约是边疆的边疆,举人5人。阆中是妥妥的巴蜀学区房。

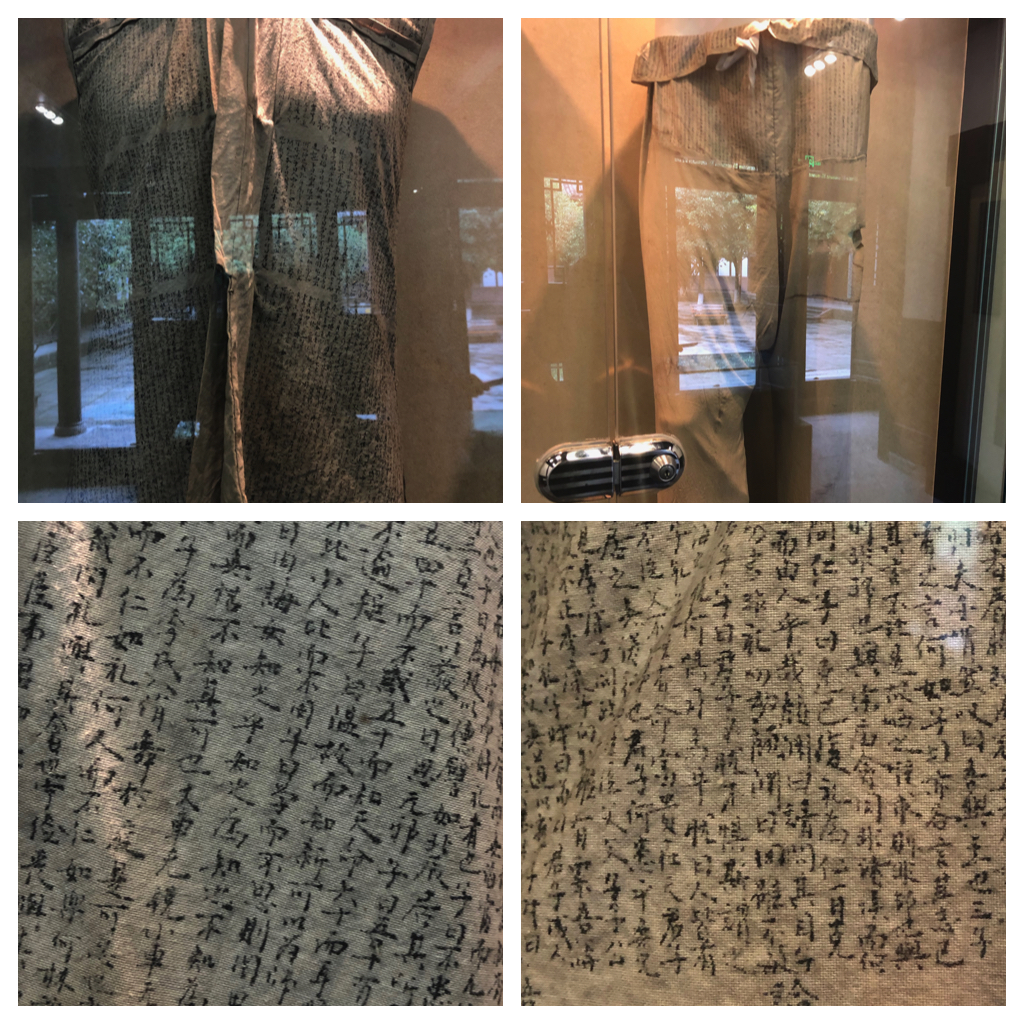

重赏之下必有勇夫,科举这么兴盛,当然就会有人作弊。历代科举越来越严密的规则就是为了堵住作弊的口子。一旦抓住作弊的,处以重罪。也由于法规越来越严密,捉到的作弊的数量不多,反而大案通常是行贿的。所以结论是作弊的不多,行贿的多。有一种很玄幻的作弊方法是飞鹰传信,当然少不了至今我们仍然熟练掌握的打小抄。下图左下是弊案庭审。上面和右下是清代搜出来的夹带的小抄。连小抄的字都这么漂亮!

这个小抄,百年后看来也很有面子嘛。

绝大部分科场大案是钱权相关的贿买关节、勾通嘱咐、官员舞弊。科场弊案历代都有,制度最严格的清代大案最多最频繁,惩罚也最严厉,通常相关人员会被处以极刑,甚至株连父母妻儿。清代最后一桩科举大案是咸丰一品大学士柏葰是科场案处死的品级最高的官员。

我在哪个回帖里说过,编纂唐诗朋友圈大概是从六神磊磊开始的,但是建朋友圈刷存在感却是唐代文人,不止是诗人的真实生活。原因嘛,很简单,因为唐代的科考还不糊名。所以如果主考官认得试卷上的名字的话,会先入为主地对考官的决策产生很大影响。同时,唐代科举是没有殿试的,状元直接由主考官决定,上面尹枢自荐状元就是在主考官面前,所以主考官在会试中是举足轻重的地位,按照我们工程学的观点叫做single point of failure:某一个点(人)的决定权过大。这也是后代,明清科举制度越来越繁琐的原因,用繁琐的制度取代某个考官的主观臆断。在这种尚且比较简陋的科举程序下,唐代行卷之风盛行。行卷按现代语言就是走后门,不过在唐朝乃是一项正常的公关活动。唐代的举子,在考试之前便把他们的代表作写成卷轴送给达官显贵看,以求得到他们的推荐。这在唐朝还显得非常重要,甚至比考试成绩还重要。

陈子昂从四川(四川怎么出了这么多诗人?按说在科举中被分配的举人名额并不多。没错,当代高考高校按照省分配名额很可能是从科举制度中继承来的方法。)到京城,第二次落第。一时难觅可以“行卷”的名流“知音”。他决定出奇制胜,(我估计他能被逼得决定出奇制胜,并且这段轶事流传了千年,说明那时候大家都挖空心思博出位。是不是跟抖音也差不多了。)街上有人高价卖一把胡琴,索价百万,富豪们都围观,陈子昂挤进人群,出价买下。第二天他宴请富豪们,当众将琴砸碎,说:“我是应试举子,有诗文百篇赠送大家,请多多关照。”此举引起轰动效应,一日之内传遍长安。(1. 陈子昂真有钱。2. 这诗文百篇肯定得都抄得端端正正的吧?不知道是自己抄的,还是花钱请人抄的。唐朝时读书也不知道普及不普及,有没有好多考不上功名又需要钱的读书人给人抄抄写写。)

盛唐时,王维听说皇妹玉真公主让主考官取张九皋为状元颇为不满,就去求特别赏识自己的唐玄宗的弟弟歧王李范。歧王对王维说:“公主势力很大,又很要强,不能去硬争。你抄写十首好诗,再精心练一首动人的曲子,到时我领你去见她。”五天之后,歧王让王维穿上锦衣扮成乐班的“班主”,来到公主宫中,王维一曲琵琶《郁轮袍》,据说弹得如行云流水,满座为之动容,公主说,我原以为是古人之曲,不想创者近在眼前,深为感佩。(也有说《郁轮袍》不是王维所做,但反正该曲子没有流传下来,反正我们也听不到。)王维乘热打铁,赶紧献上诗作,更让公主惊叹不已。公主问王维应科举情况,歧王说:“他才高气盛,不得首荐不应试,听说殿下已荐张九皋......”公主忙说,“只是为他打个招呼而已。公子应考,一定力荐。”(王维不能长太丑吧?我颜控上身地说。)就这样,王维十分顺利地实现了“开元九年状元及第”的人生理想。

以上两则全为流传轶事,细节这么栩栩如生,咱也不知道几真几假。陈子昂听上去倒也的确象是干得出高价买琴摔琴的事的人。他爸爸在科举时代前以“明经”(汉朝的选拔官员的类似科举的制度)擢第,之后在隐居四川。陈子昂从小喜武,到18岁还“不知书”,直到打伤了人才开始读书。四川还有他的读书台(被毁又重建了很多很多次。)他24岁中举做官。(对,他不是状元。)当时如果已经是第二次落第之后,那他真没读几年书就出道了,所以他的诗词藻不丰富也有道理。他仕途十分不顺,首先也没什么诗人朋友;又在文职上嘴太直话又多,得罪了武则天;最后在部队里得罪武则天的侄子,被贬为军曹。据六神磊磊说,职称相当于弼马温的水准。就是在被贬做军曹时,他写下了“念天地之悠悠,独怆然而涕下”。还是据六神磊磊讲,这首诗原本没成诗,是在作者小传中。八百多年后被明朝三大才子杨慎发现,才出名,被加了标题。杨慎著有《升庵诗话》,所以应该是比较准确的。

陈子昂最后38岁时,他父亲去世,他回乡守丧。但因得罪武家,被授意县令段简刁难他。段简贪图他家产,把他迫害致死。他家的确有钱,他壮怀激烈,不善社交,的确像是一个砸钱交友的人。

被王维pk掉的张九皋,是“海上升明月”的张九龄的三弟。张九龄是长安二年壬寅科,702年,状元。王维夺冠是在721年,正是张九龄前半生仕途上升期,跟着张说,此时大约仍是为左拾遗。但也许对让弟弟张九皋在玉真公主面前混个脸熟有帮助?张说封相后一直提拔张九龄,但很快,725年,张说在党派之争中失利,罢相,张九龄一起跌落。张九龄再次在仕途上升是张说死后,731年。慢慢再回京城长安,几乎如日中天,很得玄宗喜爱。当当当,736年,张九龄提拔王维为右拾遗。最后他失宠于玄宗被贬到荆州,又把孟浩然招入幕府。王维虽然花了十几年才混到张九龄一出场就拿到的拾遗,后半生蛮顺利的。后世用他的最高官职称呼他王右丞。张九皋,没有状元及第,但也中了进士,做了官。他老的生平,只有几大热点:他哥是张九龄,他被王维pk掉了状元,他的第二十三世孙是写山坡羊“兴,百姓苦;亡,百姓苦”的大曲子词人张养浩。能把家谱传这么久的,估计家族一直都还富有。总之他们好像都很有关联,只有陈子昂单锛儿一个人,没啥朋友,相熟同事啥的。

我猜想,唐朝时,大家毛笔在科举中就写很好规矩好看的小楷了吗?还是越到后来越规矩了?唐代的故事传千年总有点不真实的感觉,但清朝的好像就感觉应该真实度高一点?光绪三十年(1904)七月,清举行了历史上最后一次科考的殿试。三十年甲辰恩科乃慈禧七旬万寿恩科。这句话翻译成人话就是光绪三十年不是科举年,本来没有科考。但是因为慈禧七十大寿,特地多加一次科考,叫做恩科。倒不是慈禧特别作,恩科也是一种习俗/制度。会试第一名本是谭延闿,与戊戌六君子的谭嗣同同姓,被考官扣下。考官们因最后一次科考竞相作弊,纷纷推举自己开阅之卷。考官陆润庠手执一卷对大家说:“此卷书法工整,为通场冠,廷试可望大魁”,此卷正是刘春霖试卷。主考大臣将前十名考卷呈慈禧钦定。第一份考卷是广东的朱汝珍,慈禧一看火冒三丈,又是广东人,她想到洪秀全、康有为、孙中山这些与朝廷作对的都是广东人,便将考卷丢到一边。慈禧看第二份卷子,发现细笔工楷,字体清秀俊逸,不禁自语:“这字体怎么这么眼熟?”身边女官隆龄闻言道:“这不是为老佛爷抄写经文的直隶举子刘春霖的字吗?”刘春霖擅长书法,尤工小楷,当时有“大楷学颜(真卿),小楷学刘(春霖)”,加上名与籍贯均乃大吉兆,(籍贯直隶主要是因为在北京边上所以就算吉兆,不要问我为什么。)便一点朱笔,将32岁的刘春霖点为状元。但也有人说,按清律,由皇帝确定前十本殿试卷名次,因此慈禧并不参与阅卷。所以故事不属实。另外,就是殿试不是用朱卷的,因为马上要开榜,用朱卷来不及。试卷是糊名的,所以可以看到举子的卷子手迹,但是看不到名字。所以慈禧看字迹眼熟,却需要女官提醒这字迹属于谁,这个细节很可信。

刘春霖长这样:

刘春霖,家境清寒,世代务农。父亲在府里当差,母亲是知府家的女仆。他6岁时被送回老家被哥嫂养大,学习非常刻苦,很为老师们欣赏。最后他在晚清和民国初年任职。民国17年,他愤慨于政治太腐败,隐退北平。七七事变之后,日军请他出任北京市要职,被他拒绝。第二天全家被抄。他的事迹都很刚正不阿,小楷尤其知名。除了阆中这里的状元卷,其他地方也不少他的手迹。Freer Gallery of Art 有他的书法收藏。不愧为最后一名状元。

倒霉的朱汝珍其实才华很可能更盛,虽然慈禧不喜欢他是广东人,但也没扔掉他的卷子,他是当年榜眼,27岁。(当年探花商衍鎏也是广东人。及第之后俩人先送刘春霖到直隶会馆归第,然后两人一归第粤东会馆,跟在京的广东籍官员吃饭。饭后餐具被民众一抢而空。)两年后(1906),朱汝珍被选派到日本东京法政大学读法律,又两年后(1908)毕业回国,为了拟定“商业法”,被派往中国各地商埠调查现代商业操作习惯,提交长达数十万言的调查报告。宣统二年(1910年),清朝举办第一次法官招聘考试,委派朱汝珍往贵州出任主考。再后来他移居香港,办商会,教学。最后1942年,病逝于北京,享年72岁。也是很传奇的人物。

终于写完了!弹蝴蝶结而庆!下转阆中拾遗