金山岭长城

我觉得我回国之后一路没停地大吃大喝,回来之前的减肥大业前功尽弃。如果我当时知道整个回国期间因为在暴晒之中天天爬山,还又减了两磅肉,我在铁瓷和大宅门一定还要再多吃点。这是我本次回国最后悔的事情。只是当时我不知道。第二天早上,我婆婆准备了白粥和馒头鸡蛋做早饭。然后拿出了一个玻璃瓶子,说是亲戚自家做的霉腐乳。就是用白菜叶子包着豆腐发酵,白菜叶子上都是长的霉的长毛。这不能怪我,这个,我真的不能不吃,非吃不可。霉腐乳又不能空口吃,总得下粥吧,所以我连下两碗白粥。

圆子一路跟着我们拉练,发烧了。我们把她放在奶奶家,带着团子去爬长城。某人哥哥开着他的新车带我们去。路过高速公路休息区,我觉得我完全不需要吃东西,为什么要用高速公路休息区的垃圾食品来长肥肉。但团子不能不吃东西。某人哥哥说:“有个梅菜烧饼挺好吃的,你们试试?”结果打脸来得特别快,团子连啃两条鸡腿,某人哥哥买回来的梅菜烧饼全部被我和某人分食,某人哥哥贴心地说:“没关系,我吃的很少。不吃没关系。”为什么要叫烧饼呢?明明薄薄的一层面烤到脆生生的,里面只抹了一层梅菜,又香又脆。盛情难却嘛。在高速公路路边的青山翠谷中,一条巨大的标语隔着山谷可见:“绿水青山,就是金山银山。”感觉环保标语也太不走心了,从北到南都整一样的。

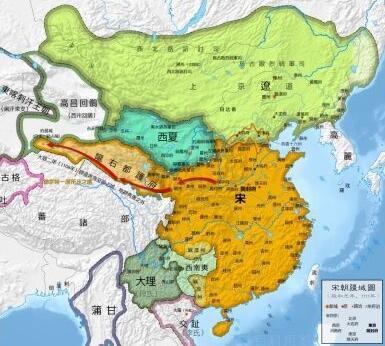

这是我和某人第三次去金山岭长城,某人哥哥则一次都没去过。主要因为金山岭已经出了北京市,隶属河北省。通常大家爬长城,不跑这么老远。第一次去,是北京奥运会期间,天一直在下小雨,阴沉沉的,不冷不热。长城如巨龙迤逦在群峰之上,我们穿着雨披,全城人似乎都去看奥运了,整个长城上只有我们和NBC的一个记者扛着相机跟着本地的anchor。

开到古北口的时候,就能看到四周山顶上的长城的片段。不熟悉的人这些年只听说过乌镇集团无中生在干旱的北方有建的古北水镇,实际上古北口是个非常苍凉的兵家要道。古北口,望文生义,周围巍峨的群山延绵耸立,只在这里是一处平原开口。这里也许是离北京最近的出关(东)的道路。清初,旗人一直觉得汉人皇帝的位置未必坐得稳(,鹿鼎记里写的是实情),所以在古北口驻了一营正黄旗还是镶黄旗(我忘了)的兵,守住要道,随时准备撤回关外。旗人基本上的教育就是男孩平日务农,战时当兵,这些旗兵一直在古北口生活下来。抗日战争期间,日军从东三省南下,增兵热河,攻打北平和天津卫。张学良不抵抗,东北兵撤离东北。日军沿长城西进,先后在义院口、冷口、喜峰口等关隘与国民党守军激战。在古北口,国民党第2师、第4师、第25师临时合编的第17军,在军长徐庭瑶的带领下,依托明代长城为据点,与日军第八师团展开攻防大战。1933年3月9日,第二十五师首先遭遇日军前哨,师长“关铁拳”关麟征亲率第一四九团在夺取右翼有利高地的途中,双方短兵相接,战争惨烈,关麟征负重伤被转送至北平后方,身旁随从官兵10余人全部战死,副师长杜聿明指挥坚守。第一四九团团长28岁的王润波在经过密云时,向家乡的老母亲写了一封信:“日寇占领了东三省,又来大肆进犯长城,为救民族危亡,儿将率领部队北上,奔赴长城,誓与日寇拼死斗争,与古北口共存亡,望勿以儿为念。”日军火力点把一四九团压制在一片谷地,王润波持枪冲出掩体,率警卫排向前推进几米,被迫击炮炮弹炸到,尸骨无存。覃异之继任一四九团团长。3月12日日军炮火和飞机开始支援,下午3时,终因寡不敌众,杜聿明被迫命令部队向南天门撤退。第一四五团(团长戴安澜1942年战死于缅甸)分成两部分,吴超征副团长兼任侦查先锋营率领一个营奉命驻守“帽儿山”高地的八个碉堡,由于联络中断,没有接到撤退命令,仍然坚守,日军调来飞机重炮猛攻,该营在八个碉楼居高临下依靠地势顽死守,弹药耗尽而使用刺刀肉搏,最后全营阵亡。最终帽儿山几乎被炮火夷为平地,战争结束后,日军只在帽儿山发现7具国民党军人尸体。这七个士兵被合葬在一起,日军立了个简单的木牌,上书:勇士。2005年,古北口村自建古北口七勇士墓碑。

南天门战役之后,国民政府与关东军签订塘沽协定。

我们第二次去金山岭长城是带朋友开车去,因为对金山岭长城印象奇好,大概去边上的司马台。司马台的特征是险峻,山高长城更高,结果我们车开到了那天司马台不开。因为头天雷雨天,一条闪电打下来,打到了长城上,当时长城上大概是还没装避雷针,好像是伤到了人。我们去的当天也下小雨,司马台长城索性凡雨天不开。金山岭在边上犹犹豫豫地不知当开不当开。长城原本不分段,也没有名字,但是旅游管理上司马台隶属北京市,金山岭就在河北省。我记得那天金山岭仍然小猫三两只,一个一个人旅游的高个白人女生在门口广场上用中文问我厕所在哪儿。

带团子游长城,我们仍然选择了金山岭。首先因为提到北京长城,就是八达岭慕田峪,名气响,距北京近,所以游客众多,北京人都避之则吉。一般本地北京人也不象我们这样每次兴师动众跑这么老远,长城哪里没有,随便找个没有修缮的“野长城”更酷点。不过我们安心做游客,城市的旅游资源要合理利用嘛。其次金山岭长城的特征是山脉层峦叠嶂,所以炮台集中,还每个都不一样,非常非常非常美丽。但后来回来跟朋友对笔记,我的台湾女友暑假跟团,爬了八达岭和司马台,都没有多少人。所以大家不要把我的游记当作旅游指南。

在长城外山体外的护墙上挂着一条横幅:“清明烧的是思念,罚的现金,抓的是活人!---巴克什营镇林业站 宣”这标语比“绿水青山就是金山银山”接地气多了,精准打击,指向事件清晰,后果掰开了揉碎了讲明白。最后的署名显示显然这里曾经是八旗营地的驻地。

卖票大厅里空空荡荡,三脚架上立着几幅张明弘的寻根长城画,色彩和线条都是我喜欢的。张明弘寻根长城有知乎专栏,有个小众公众号,阅读量在一千上下浮动。但是每篇都干货满满,长城脚下的风土人情非常有意思。当然导游我们也是一定要请的。

一个穿着套袖的姑娘过了一会儿从后面出来,这就是我们的导游。不幸的是这天天气极热,上山的索道维修不开了。其实我小时候去哪里有索道,现在觉得没有索道天塌了一样。导游姑娘建议我们带娃,缩短行程,转小圈,其实我们不带娃也不行。从售票处到大门需要坐摆渡车15块,我跟某人说从前我记得私家车可以一直开到门口的。导游听到了我们的窃窃私语,道:“你们可能注意到了现在停车场离大门很远,原先停车场就在大门口。过节的时候,大家都来爬长城,车子从大门一直堵到高速公路出口,所以现在就把停车场修到外面,再也没有堵到那样。”坐在小摆渡车上,沿途路边都是新栽的齐整的花木,景象似曾相识,跟青城山门前从山下停车场到山门摆渡车上看到的景象完全一个类型。导游姑娘讲金山岭长城刚刚评上五A景区。去年他们为了评上五A,一切都按照规则要求,连景区全部的垃圾桶都换掉。因为五A景区要求各个辅助配件都要与景区的主体风格统一。我们从摆渡车上下来特地看了一眼大门口的垃圾桶,上沿做成长城雉堞的样子。在申请五A景区之前,长城门口的农家旅馆已经够住,但是五A景区对住宿条件有要求。农民们推倒原来的小旅馆,按标准新建农家乐。现在的新旅馆青砖高屋顶,“后面的院落是四合院,可以两家人合住。带孩子和父母来过周末很好。”

进大门之后,离上山仍然有段距离,马路铺得很宽,路边种着充满北京童年回忆的“死不了儿”,我们北京能散养的花草好可怜。但小时候我可真喜欢死不了儿,还有地雷花。右手边路边站着两匹马,是农民家里租给游客驼人上山用的。导游姑娘显然是个当地人,讲私家车是不允许进大门的,但是你们可以看到为什么那里有停车呢?因为很多农民原本就是住在景区里面的,所以他们的车可以进来。又说每次长城做活动,搞的笑话可多了。喝醉酒的人大哭大笑,脱了衣服光着膀子在路边沟里睡一夜。还有村民第二天一早报告马丢了,原来是喝醉了酒的游客把马给解开了,扬鞭把马往山里赶,最后景区和村民找了一早上在山里把马找回来。

原来,五A景区是建设出来了,但是成本却不一定能收回来。长城的炮台都有名有姓,长城本身历来是没有分段命名的。’80年代,河北省的一个中学老师给中央连写三封信,大力推荐自己家乡的长城段,经过专家考察,新闻上称为“发现河北八达岭”。最后由此段长城中最大的双层楼台,大金山楼,命名该段长城。金山岭因为地处河北,游客稀少,导游姑娘称创五A的钱投进去了,但游客却未必会来更多。我估计大概为此金山岭长城不停地搞活动。所谓搞活动也就是把场地租出去,搞音乐节之类,让荷尔蒙爆棚的年轻人到长城上酗酒蹦迪。还有什么柯受良驾驶摩托车成功飞越了金山岭长城。听上去挺酷,听了导游姑娘讲的游客趣闻我挺为长城担心的。

左手路边有一大片青砖地。导游指给我们看,“那是长城的露营地。”从前金山岭长城是允许游客申请在长城上面支帐篷露营的。结果有次有个“老外”在长城露营,半夜冷,把长城的门板给卸下来点火烧了取暖。守夜的,看到长城上失火了,赶紧上去,发现门板已经给烧了。从此露营只能在山脚下这片指定地点。我们上次来的时候,从司马台一直在长城上长途跋涉到金山岭还是个很有挑战性并且是司马台长城的主要经典活动。我们问导游,姑娘说:现在不让走了。因为金山岭段长城是修缮过的,司马台则没有,有些段落长城坍塌严重,(是因为北京市比河北省更注重修旧如旧吗?开玩笑开玩笑,不好意思,我地图炮一下。嘻嘻。)全程走过来,比较危险。需要有看护人员随时照看。女友去了司马台,晚上住在古北水镇,夜晚的司马台有夜灯,非常漂亮。金山岭也是长城沿线打夜灯,当然要不怎么搞活动。但是晚上的如果要上长城一定需要通知管理人员,因为这些年绿化做的好,导游姑娘小时候长城山上并没有这么多树,结果这些年山上出现好多年都没见过的狍子了。(瞧瞧我们雁门关北边的动物,模样也傻乎乎的,名字也土得掉渣。我们北边不是只有牛羊哈。狍子英文名:Siberian roe deer)我想了半天,好像感觉头回来的时候山上虽然也都是绿的,但没有这么郁郁葱葱的,毛茸茸软乎乎的。那时候长城的山还挺刚劲的。金山岭长城在国内游客中名气不大,游客中有三分之一是外国游客。外国游客也是网红照的追随者。经常在柜台碰到外国游客拿着一张网上照片,问具体哪里可以拍到这张照片,具体到不止这是哪个炮台,而是站在哪里能拍到这个角度的照片。

马路右手边立着一个一人多高很小的照壁,上面由十五块方砖雕刻烧制拼出一个麒麟的样子。我问这有什么特殊含义。导游说,也没有特殊含义。这是有个麒麟楼二楼忘亭前面的一座照壁。因为比较远,位置又不方便观看,一般游客看不到,所以做了一个复制品放在这里让大家可以照相。这尊麒麟是长城建筑中绝无仅有的影壁图。至于为什么在影壁上花这么大功夫雕麒麟,是因为金山岭每座炮台都不一样,都是建造的士兵按照自己的家乡的风俗建造,一方面以解乡愁。

导游开始讲开了。

金山岭长城最早是明代大将许达修建。我们今天看到的则是200年后明代第二次大修长城时,蓟镇总兵戚继光在蓟辽总督谭纶的大力支持下,在徐达所建长城的基础上续建、改建。(蓟城就是北京广安门地区,最早属于蓟国。燕国灭了蓟国之后迁都蓟城。“秦王去世后,芈月母子被惠后芈姝赶到了‘天寒地冻鸟不拉屎的’燕国国都蓟城作质子”。后来唐朝把天津卫改名叫做蓟州,北京才改名叫做幽州。现在我终于把小时候读书以为的极北之地安到了正确的位置。)

(背景阅读:戚继光北调修金山岭长城是隆庆元年,公元1567年,此时戚继光39岁,已经身负赫赫战功。戚继光16岁未成年就继承祖荫职位,25岁得张居正的推荐防御山东沿海。29岁带兵增援浙江海防战事,抗击海盗登陆进攻。头两年一直打不赢,跟俞大猷一起被朝廷罢免,让其带罪杀敌。他发觉浙江卫所的将士作战能力一般,而金华和义务的人比较彪悍,就亲自招募三千人,指导训练成一支精锐部队,称为“戚家军”。之后七年,从浙江一直打到福建,再从福建打回浙江,大大小小八十多场战役,一路各种胜仗,和俞大猷一起因战功升职,并称“俞龙戚虎”。俞大猷的部队成为“俞家军”。

明嘉靖29年(1550年),蒙古鞑靼部俺答汗向明朝政府提出用马匹交换中原的物品,被拒。以此为由,俺答汗发动了对明朝的战争。俺答汗的军队从金山岭长城一带攻入明朝腹地,在北京郊区的顺义、怀柔通州等地大肆抢掠,数日后满意而归,史称庚戌之变。嘉靖三十年——被迫开放宣府、大同等地与鞑靼进行茶马互市。

隆庆元年(1567年),给事中吴时来向明穆宗上疏,建议让戚继光、俞大猷等人训练蓟门一带的士兵。内阁首辅张居正大力背书。但朝议后决定只任命戚继光即可。从隆庆元年(1567年)到万历十年(1582年)戚继光在任十六年期间,修建改建了蓟镇所管辖的一千二百多里长的原有长城,实际上头七年同时也是明朝衰落,边境告急。戚继光在北方打硬仗的七年。真的有人从南打到北,海战打完打骑兵野战,常胜不败。

戚继光来到金山岭之后,对这里的防御设施建设非常重视。山海关因为山海之间狭长的走廊,所以很难近来,还有一条就是居庸关,居庸关是因为山高险峻,易守难攻,所以也很难进来。古北口金山岭这个大道是比较容易进来的,曾多次被突破,所以戚继光调到蓟镇后,很重视这里的防线,因此这条防线上的防御设施特别完备。金山岭长城有敌楼67座,平均不到200米就有一座,有的相距只有50米,敌楼之间的间距小就增加了火力交叉点。)

隆庆元年,蓟辽总督谭纶刚刚在辽、蓟一带募集了三万步兵,又在浙江招募了三千士兵,请求让戚继光对其训练,得到了穆宗的许可。又在浙江招募三千的意思,大概是当初戚家军已经老了,告老还乡。再让戚继光带出一支新的戚家军。正是:壮士十年已解甲,将军还在做武神。这也就是为什么金山岭长城的各个楼台每个不同,每一个都是修城的将士按照自己家乡的习俗修建。当时戚继光责任到每一小段城墙,烧制的墙砖上刻有负责的部队番号,哪段城墙出了质量问题,军法处置。金山岭长城是整个长城里文字砖最多最集中的地段,城墙上有数以万计的带文字的城砖。“文字砖上记载着烧制城砖的年代和部队番号,如“万历五年山东左营造”、“万历五年宁夏营造”、“万历六年振虏骑兵营造”、“万历七年德州营造”等字样。也有少量万历十二年、万历二十二年的文字砖。”也因此此段长城保存得非常好,敌楼和烽燧也因为各地将士互相竞争表现自己的家乡更美,造得形态各异,美观漂亮。那座麒麟影壁就是在这样的环境下建造,我们果然没有本事爬到麒麟楼,没有看到原版。金山岭长城段得名于大金山楼,此楼始建于1569年,砖石砌筑,楼梯内部呈船篷顶形状,上下层有楼梯链接。上层建筑有砖仿木结构的铺房一座,仿木砖磨制的檐、檀、枋等建筑构件精巧别致。据传说,此楼由江浙籍士兵所修,他们为了寄托对家乡的思念,遂决定用家乡镇江的金山岛命名此楼。估计就是那三千浙江新戚家军。大金山楼我们也没爬到。

(背景阅读:对于历史研究,长城的文字砖从侧面反应的长城的兵力部署。文字砖记录的是当地驻军的番号。而在500米长的墙体上出现如此密集的部队番号,那就意味着这里曾经驻守过大量的军队。如镇武营就是总督直接统帅的亲兵,驻扎在密云北边这一带,大概有三千人左右。还有延绥营,就是班军,在蓟镇这一代有春秋两房班军,一年一更换,是从陕西延绥调过来的部队。)

没有缆车,我们沿水泥路往山上爬,路途十分平坦,如果不是天气实在太热,其实并没有什么难爬的。路边都是绿油油的灌木,这些灌木我都熟。没想到北京城里建筑物如手上的翻绳一样一折一变,早已抹去了过往的痕迹,却是郊区的物种没有变化。这些本地物种像是按下了旋转寿司的菜单,小火车头轰地把美好食物,不对,童年记忆一下子带到我面前。北京周边的山原生树木比较少见,多的是拦路丛生的灌木。我小的时候北京开始造速生林,让小孩子搜集树种,按人头收,我们小孩子觉得好玩得不得了,但实际去上树摘籽凑足数量的都是家长,很多树种并没有来得急成熟。山上的灌木茂密多刺,几乎不太可能光凭两条腿披荆斩棘开条路出来,大家都是沿着山上的土路走。春天最常见的是开紫色小花的荆条,手掌一样五叶对生,锯齿形叶子,紫色花序顶生,或者腋生,就是在叶子从枝条生出的部分生出花序。经常是漫山遍野的荆条,香喷喷地。荆条和枣树花都是北方特有的单种花蜜。每到春天,养蜂人就带着几十只木箱的蜜蜂到开满荆条的山坡上。我和小伙伴们偷偷用纸做保护,用手去抓工蜂。工蜂尾部的刺刺进纸里,轻轻一拉,刺连着的肠子和蜜包就一起拉出来。我们就把蜜包吃下去。小圆子听我讲过这个故事,在学校课间看到蜜蜂就去抓,可是没学会用纸,手指头上被叮了个包。秋天最好的就是满山的野生酸枣,比普通大枣好吃太多了。可惜酸枣树因为满身是刺,观赏性不高,也不方便人工采摘,不具有经济价值,我上学期间就被人工铲掉很多很多。但是那真好吃啊。

从左上顺时针:麒麟影壁复制品;荆条,右边花序上还有一只蜜蜂;枣树花;建长城将士签名档的文字砖:

金山岭长城以长城蜿蜒曲折,视野开阔,敌楼密集著称,因为这一段地势特别复杂,易攻难守。戚继光在这段长城的建造里很多创新,硬生生把这里变成了易守难攻,所以此段长城并没有发生过大的战争,保存良好。金山岭景区在河北,公园从长城北面山脚下修路往城墙上爬,从军事的角度其实就是一个从关外攻城的动作。所以跟攻城一样,是从一条南北向的山谷辟路往南上山。金山岭的三大特色之一就是山谷中的挡马墙,为的就是阻挡骑兵(或者非骑兵)部队的攻势。我们爬到长城脚下正对着一道挡马墙。这道挡马墙就是一道依山势封在长城前面,两头连接山体的墙。这道挡马墙估计被破坏严重,我们看到的应该是后来维修的,上面砌了整整一面墙的白色叙事浮雕,新中国风。大概得有十几米高?墙前面一大片宽阔的砖砌平地,正在给周末的活动搭台子,台子之上大屏幕,音响设备,怎么炫酷怎么来,但搭好的台子上的大屏幕当当正正挡在马墙前面,我要照挡马墙就不那么容易了,所以我就没照。挡马墙后面的长城则居高临下更高了一大截,一座城楼正对着挡马墙正中。我们沿楼梯上了挡马墙,我认为该楼梯绝对是为了方便游客,不能是从前就有的。在挡马墙之上又有一片平地,这片平地我现在也很怀疑是景区为了方便游客,不应该是原来就有的。但我当时没想这么多,也就没问导游。我们从北面上来,在挡马墙的侧面有两人宽的角门。门的位置很讲究,没有在城楼子下面,而是在城楼边上的墙上,在照片的右手照片之外,并且又再有个小台阶比城墙的底部再高一些。这样估计可以保证攻城槌基本排不上用场。进角门之后,对面是一个一摸一样朝南的小门,过去就是进关了。马上左拐,又是一扇两人宽的小门,门后拾台阶而上就是城墙。这里的空间非常小,保证不能大量士兵往里面突击。上城墙的楼梯又窄又陡,所有建筑细节都为了保证增加大量兵力往城墙上硬冲的难度。青砖楼梯,被踩踏得中间有凹痕。由于金山岭长城的游客稀少,导游特地指给我们看这是旧时守城的士兵踩出来的痕迹。为什么在长城北面设门呢?金山岭长城段一共有五个关隘,所谓关隘就关内外的交通口。我们上来的关隘是景区正门,为此我估计,挡马墙前后的大片水泥砖小广场都是景区所为。这个关隘叫做砖垛口(史称砖垛子关)建于明洪武十五年(1383),由明朝开国大将军徐达主持修建,是金山岭长城最早修建的四个关隘之一。当然现在看到的具体关隘的结构都是戚继光、谭纶改造的。关隘上面的城楼叫做砖垛口楼。

挡马墙的拐角处就能看到文字砖。砖缝发白,看着象现代的石灰添缝,但明代石灰并不常见。当时砌砖多数用米浆来做粘合剂。为了防虫蛀,米浆里掺了砒霜。(明代防腐剂?)导游问我们知不知道,筑墙的青砖是怎么运上山的。这道题我知道。小学哪一年的暑期作业里,有篇阅读专门讲了这个,是用褡裢搭在山羊背上,左右各一块儿砖上山。有没有同学做过同样的暑假作业?导游补充道:不止山羊,其他当地的牲畜也用来背砖上山。接着又说当代修补长城就让当代农民背,按砖算钱。“就象上面卖水的大爷,当时一天能赚nn元。现在卖水,能赚mm。”(什么叫做上面卖水的大爷?)

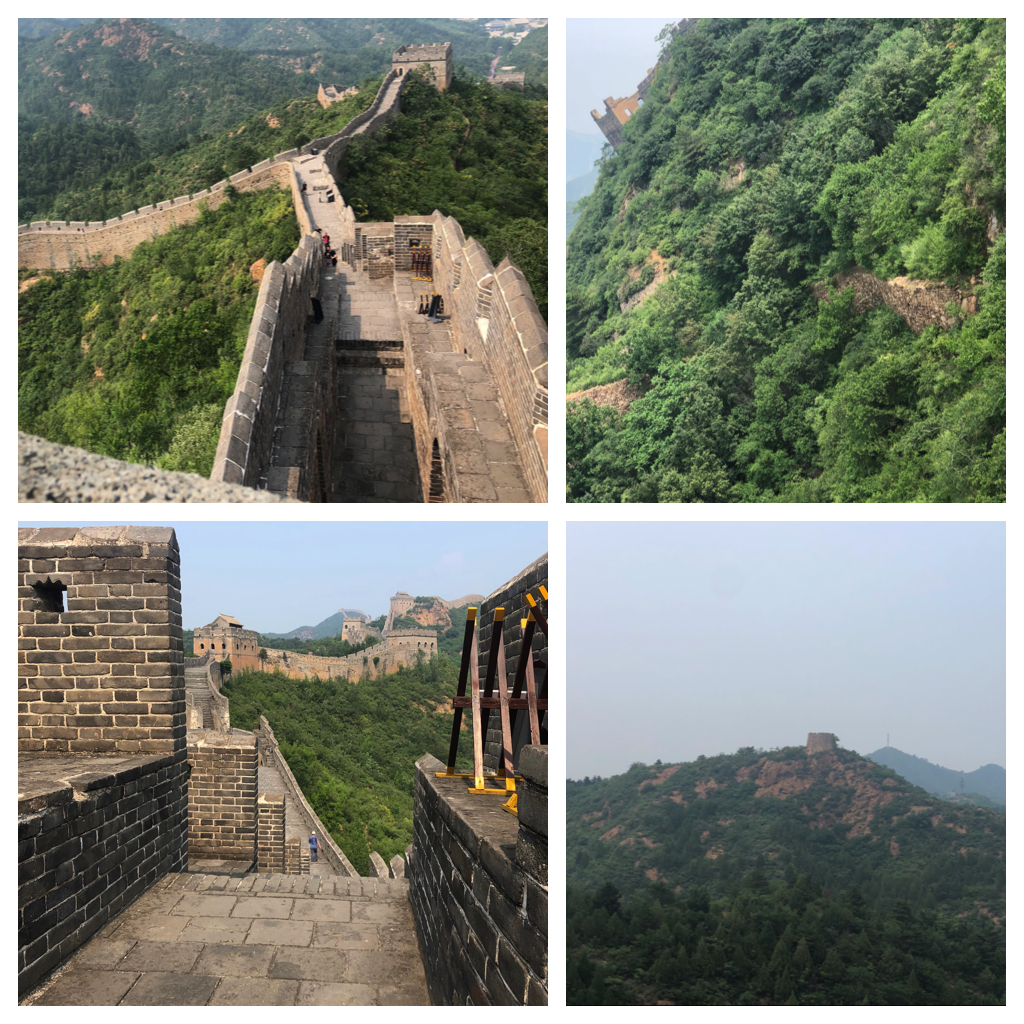

左上:在挡马墙之上照砖垛口城楼和长城:关隘在照片右边之外。左下:从关隘出关的门口进门,对面的红门就是关内,左边门洞后就是上长城城墙的楼梯。右上:从关隘上城墙的楼梯特地造得又窄又陡,易守难攻。右下:上城墙的楼梯被踩出了凹槽。

长城顶上的道路叫做马道,大概是可以跑马的意思?金山岭长城的马道是有阶梯的,据说这也是戚继光的独创。除了金山岭我只在小时候被学校、家长带着爬过两次八达岭长城。但除了跟小伙伴一起冲得比大人快,我对八达岭长城并没有记忆,所以也说不准八达岭的坡道上是否都有台阶。不过长城建于山巅,当然高低起伏不断,好像感觉其他地方长城的确没有这样延绵不断的台阶。

站在长城马道上极目四望,群山如涛,长城如波峰上一线白色的浪花。我心想:还好明长城把北京城圈关内了,要不我这胡人外族感更不得了了。好吧,我这个文化课代入错了英雄儿女书生意气的身份危机的坎儿是过不去了。天热得不得了,接近一年中最热的月份,正是一天中最热的时辰。也许因此,除了我们之外,我只见到其他两家人正在往回走。

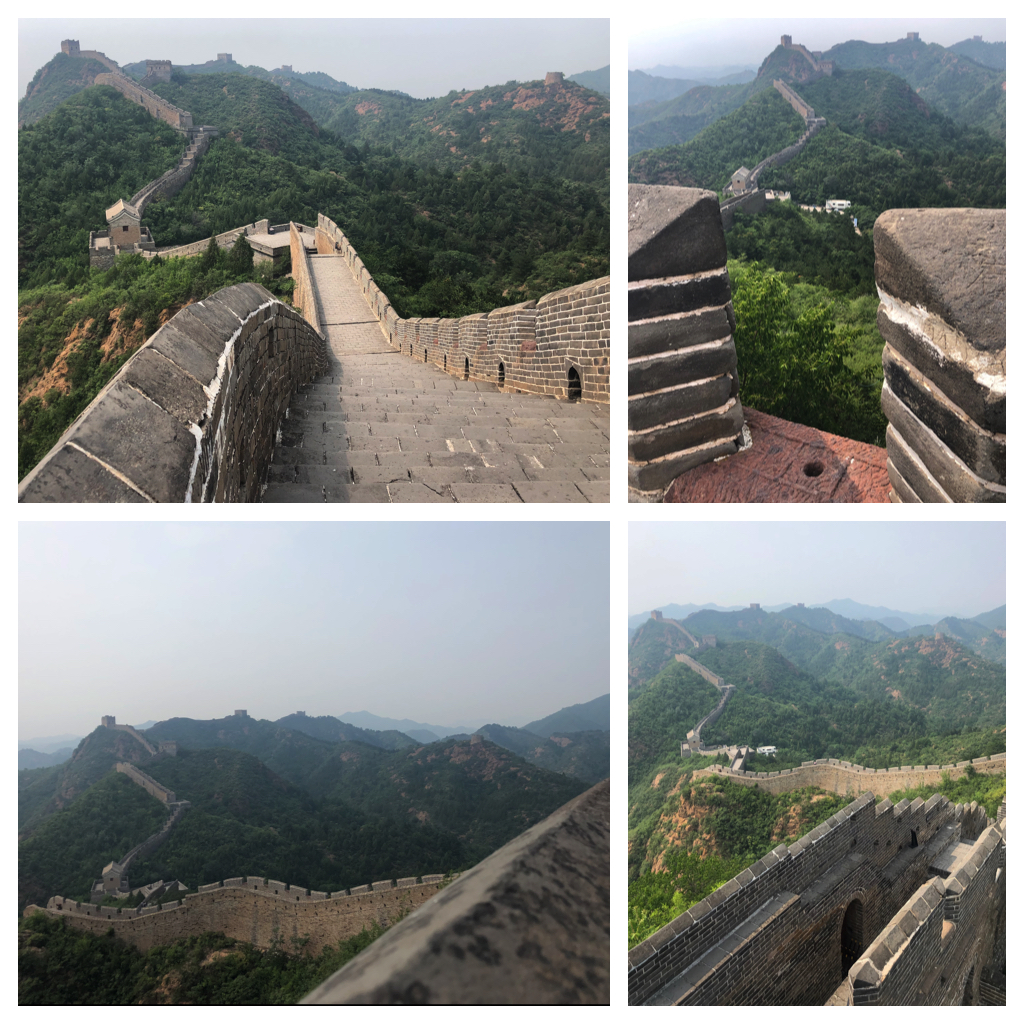

这是我们爬上马道后,回头看砖垛口楼,见左上图。右边墙是雉堞,我们是从右边城墙下面上到长城上的。爬到马道上,看金山岭长城真是心旷神怡。目力所及,长城在山峦之巅蜿蜒曲折,没有尽头,比电视上还美丽。导游指出青色的砖是后来修的,我心里有点诟病没能修旧如旧。左下图,是继续往上爬了几步,再回头看砖垛口楼。长城也太难爬了!理论上就是复刻山巅,一路向上。大热的天,累死我了。右上图仍是回头看的方向。砖垛口楼被墙挡住,可以看到远处山峰上的四方台,和半山腰的砖垛口西方台。在半山的砖垛口西方台下面,一阶一阶的,是障墙。左边墙下是通往关内的门。金山岭长城段,也可能在所有的长城段落都是,凡是门洞,一定下降修到城墙下面,两边都是楼梯。仔细想一下,这很有道理,长城做为防御工事城上马道当然要高于地面,门洞应当是比地面高三两个台阶,从马道到门洞一定有高度差。在门洞之上,两边的墙下仍然留了站一个人的宽度,可以简单御敌。右下图是同一地点往东(就是往前方)看:看不到头的台阶!全是台阶!照片最上方是将军楼。将军楼没照外景,这张就是最清楚的了。注意看将军楼后面有个单独的小小的指挥所。

下图左上,是我们朝将军楼方向继续走。长城的垛口朝关外,垛口两侧的雉堞砖在垒垛口处,砖的横截面呈锐角,外宽内窄,这样大约留了120度以上的观察角度,可增加利用垛口作战的打击面积,也更好的保护了守成士兵,不至于将身体暴露。下面赤红色的,与其他部位的青砖不同,叫做垛顶砖。垛顶砖下部长方,上部半圆,像个枕头一样,表面有凸纹的水波纹图样(大概为了防滑?),上部中间有个孔,可以用来架武器,或者插旗杆。雉堞的垛口中间墙下面是雷石孔,雷石孔很大,是针对城下攻城时,远距离弓弩已经不起作用时,往下扔炸药包/石头之用。每个雷石孔都正对着一个排水孔。一般长城的图画或者玩具都不讲究,把长城两边都画成雉堞,这是不对的。长城南北两墙是不对称的。南边的墙为内侧墙,叫做女儿墙或者宇墙,就是普通矮墙,只有面向关外的北面的墙上才有垛口,叫做雉堞或者垛墙。当然雷石孔也在雉堞上,与之相对的排水孔在女墙上。排水孔比雷石孔小很多。连接雷石孔和排水孔的那一级台阶,关外一侧高,关内一侧低,让水向排水孔自然流动。所以往雷石孔推武器的时候得用力咯。这级台阶的砖,专门有个名字叫做排水砖,不仅特地倾斜,而且在下端有一个上端呈弧形的凸起,突出在台阶之上,挡住水流继续向下级台阶流去。因为关内基本朝南,从排水孔流出的水会很快被太阳晒干,保护墙体不被侵蚀。

左上图可以清楚地看到左边是雉堞,朝关外,就是朝北;右边是女墙,朝南。我们在朝东爬向将军楼。雉堞上方是垛口,下面是雷石口。每个雷石口正对着对面女墙下面的一个排水口。雷石口比排水口大很多。女墙上面均匀分布着通风口。下面左右两张照片是对着的一对雷石口和排水口,请忽略雷石口边上导游的腿。雷石口与排水口那一排的砖叫做排水砖,排水砖有个挡水的凸起在台阶沿上。左下照片可以清楚看到排水砖是雷石口一侧高,往排水口一侧倾斜。

右上的群山照不是凑数的。戚继光驻守蓟镇十六年,头七年都在打仗。蓟镇辖下一千二百多里长城都是战争经验的总结成的防御工事。群山固然美,右上照片照的是周围最大的一条山谷。如果有骑兵部队来犯,这条山谷是最容易走的路线(!)。所以砖垛口前面又有挡马墙,(挡马墙的作用是在冷兵器的射程范围内修建的矮墙或沟堑,阻止敌兵快速靠近城墙。)左边前线山峰上有烽火台,右边伸出支墙。形成非常密集的火力点。鉴于前面背景阅读里讲了,这里就是鞑靼部落选择的攻击点,就这就是从北方攻入北京城的最好走的一条路了... ...

我年轻时不明白为什么很多男生会对打来打去的军事题材感兴趣。仔细看长城,果然所有的细节都有实战道理,非常有趣。好吧,我们北方的游记就是这么铁马金戈入梦来。穿越文里掌握点一知半解的书本上的历史知识的宅男、小妞,忽然到了古代就想百战百胜,这是我实在无法逾越的阅读/观剧障碍。最大的可能是他们带了一身的进化后的细菌病毒,一举团灭所有接触过的人,细菌战全面改写历史。

长城矗立在群山之巅,风大,南北墙不对称,所以呢在南面的女墙上虽然没有垛口,但是均匀分布了很多通风口,来平衡南北墙对风的阻力。通风口也是每段造的将士自己做不同的装饰。站在女墙后面,感觉不到什么风,除了汗出如浆,并没有什么不舒服的地方,但是把手放到通风孔处,很明显有风呼呼地吹。几张通风口的照片。我们走到砖垛口支墙路口,果然一位老者坐在小凳上,面前摆了些矿泉水和零食。所以金山岭长城上就这么一个摆摊儿的农户,所以导游姑娘才会用“在上面摆摊儿的”做为一个特定指代来专门称呼一个人。天太热了,我们买了两瓶水。价格完全不予考虑。我们什么都不拿,把自己搬上来就已经喘不过气来。

直通长城脚下的山谷固然可以做为骑兵部队最好的攻击点,长城前面的山脉也可以做为骑兵部队偷袭的掩护。也许是因为这个原因,金山岭的三座烽火台都不是在长城上的。或许长城的多数烽火台都不在长城上?烽火台都在长城之北的山脉之上。离得还挺远的,我看得特别焦虑:也没有道路相通,那烽火台上的士兵被围攻怎么办?当然大概还有一个原因,这里烽火台很可能比长城修建得更早。长城一线,有些特别险要的地方只有烽火台,没有城墙,只利用地形防守。右下图是砖垛口北面的圆形烽火台。

山脉连绵不绝,当然不会只有山谷连到长城脚下,让北方游牧民族只有下方挨打的地势。有些山脉直接连到长城所在的山脉上。为了更好地打击可能利用山势做为进攻掩护的敌兵部队,长城并非一线,而是在主线长城上再生出一条条支线城墙,建在直通长城所在山峰的山脉上。这些支线,叫做支墙。下图左上是将军楼下的支墙。右上图上面是砖垛口支墙的尽头,我站在砖垛口尽力照到支墙的最远端。支墙与主线长城不同,是特意伸出一线,方便集中火力打击敌军的,所以当然支墙都在关外。上面讲长城朝北是雉堞,朝南的关内是女墙。支墙则不同,支墙伸出在关外,两边都是雉堞。在左上图中,分叉的两条长城,从雉堞就可以很清楚分辨那条是支墙。左边分叉很清楚能看到后面墙体是雉堞,前面的是女墙,那是主线长城。右边分叉的两边墙体都是象邮票一样的雉堞,那是支墙。图片压得有点小,原始图上非常清晰。

右上图下方在砖垛口主线长城下面的山体上,有旧的砖石结构的墙。那个是原始的未被修缮的明代挡马墙。我们上到砖垛口之前,在为周末音乐会搭的大屏幕之后,是金山岭公园在原挡马墙旧址上修建的新挡马墙,上面是新中国口味的人物浮雕。新崭崭的,呆得很,我一看就没胃口照相。右上图里下面,才是真正的明代挡马墙。

挡马墙,障墙,文字砖被称为金山岭三绝。据《四镇三关志》<蓟镇形胜·乘障>载:“砖垛子关,洪武年建,通大川,正关并各墩空,俱通众骑,极冲。”就是说:这个关口是明洪武年(1368年-1398年)建的,当时还是徐达所建,通大川就是通大路,正关和各墩之间空旷,都能通大队骑兵,极其冲要。

什么是障墙呢?左下就是将军楼之后的障墙。因为长城的修筑随山就势,长城会随山势陡峭而陡峭起来。这大概就是为什么导游说戚继光在金山岭长城修建时独创了马道上的台阶。这里实在是太陡了,我们永远在爬台阶。站立在墙顶上的士兵,是要靠雉堞遮挡墙外冷箭的攻击的。但在陡峭地段的长城上马道,会正面暴露在墙外相对处敌人的视线之内,这种暴露是角度造成的,越陡的地段,暴露的就越厉害。因此,为了防止守城士兵暴露而被来犯之敌射伤,就在坡道上修筑了一层层阶梯似的障墙。障墙如一面面屏障一样,为守墙士兵提供了藏身之处,有效地掩护了守墙的士兵。障墙的宽度是马道的一半,当然,建在贴北面的雉堞那边。障墙上还凿有望孔和射孔。这不是用来对付城下敌军。而是准备一旦敌军攻上长城,陡峭的坡道正好是防御的最佳地点,坡道上的障墙就变成守住敌人继续前进的工事,仍然形成了很陡的从上往下的打击优势。这也是戚继光的首创,是明代蓟镇长城特有的一种结构形式。金山岭我们走的三座楼都地势陡峭,前面都有障墙。我照得不多,绝无仅有的左下那张还是从障墙的上面往下照。网上有很多障墙的照片,非常美。

左上支墙图的右上角,被切掉一部分的,就是大名鼎鼎的古北水镇。站在长城上,原本是看不到市镇人烟的,老乡家的房子都看不到。古北水镇那么一大片,非常影响长城上看到的景观。曾经当地的一个书记一心向上,在古北水镇的同一条干枯河道上,建了一片高档别墅区。还没开售,就被批文,说是别墅踩了大大的饮水源,这个帽子就大了。很快,整片别墅被拆掉。不久,书记双规。如果没被拆,他肯定就凭功绩升到上面去了。

这是网上的从下往上照的长城障墙,这种颓壁残垣就是北京人称的“野长城”。图片来源:http://www.wallstime.com/archives/8794

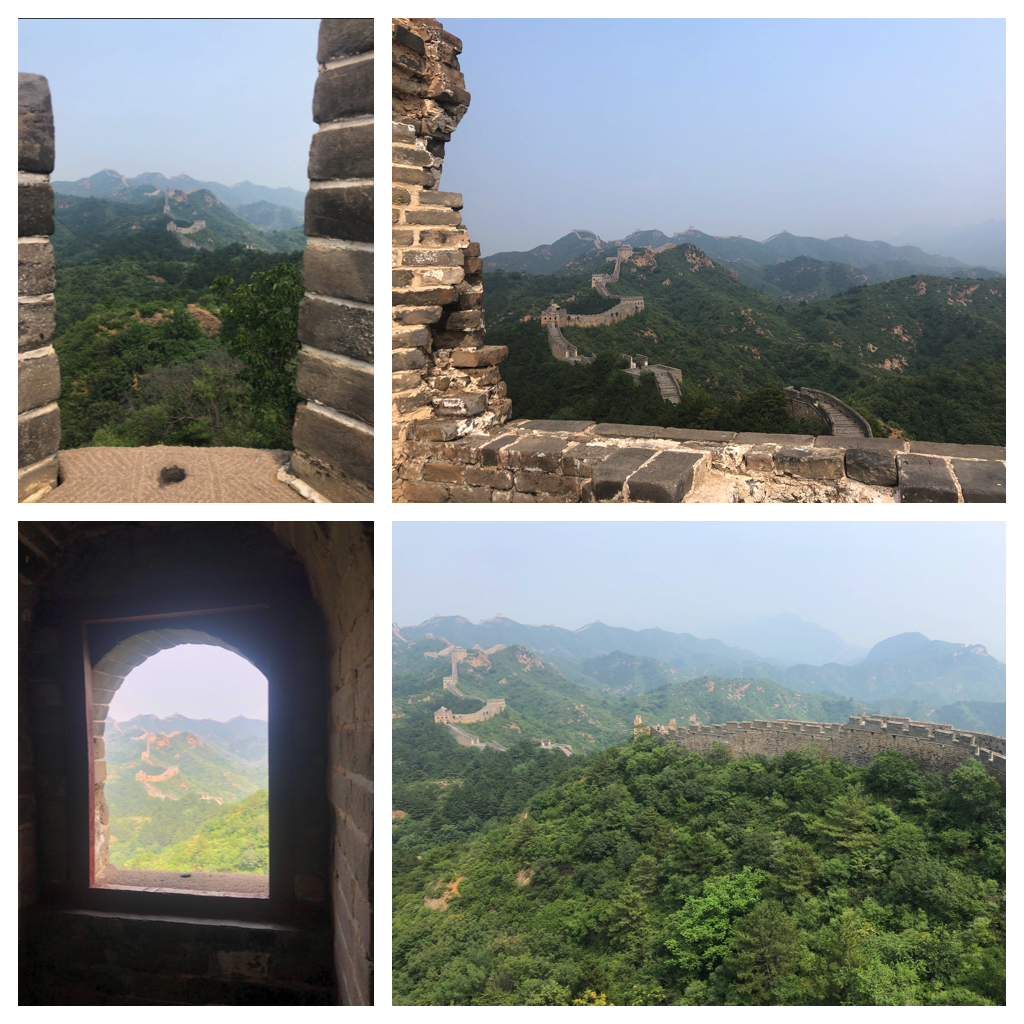

砖垛口往东的第一座敌楼是将军楼。爬太累了太热了,我也懒得照相了。将军楼一共两层,四面都是拱形窗对外,象画框一样镶进延绵的山川,迤逦的长城。导游在第一层讲完,就不愿意往上爬楼,我自己沿着窄窄的陡峭的楼梯往上爬,二楼的风景绝佳。长城的美有很大程度是跟周围地势相关的。长城通常与大型城市隔段距离。对中原书生来讲长城就是世界尽头的边界,长城之上之间群山延绵不尽,天地苍莽,人烟杳缈。四川人陈子昂就是在这里(蓟州)吟出“前不见古人,后不见来者。”北方苍莽的景色与沿山势攀升的长城完美融合在一起。这么美,也没听说多少士兵以此为歌谣。守城的士兵是住在敌楼里二楼铺房。(一楼用来储备粮食军火。)长城内并没有兵营。敌楼虽然坚固但是没有门窗,四下漏风。一面棉纸糊的窗,哪怕能打开也是作战时的噩梦吧。北京的夏天有多热,冬天就有多冷。烽火一旦燃起,增援的周边士兵在沿山势陡峭的马道上跑,真不是人干的活儿。我们这只小分队只走了一个敌楼就已经快阵亡了。

(背景阅读:连空心敌楼也是戚继光的创新。就是说从前长城的敌楼是实心的,不能住人的。在险峻的山岭上建造空心敌楼施工难度很大,以至于工程几度搁浅,就在此时,戚继光的弟弟戚继美率领山东左营,来到金山岭长城附近驻守。戚继光让弟弟的队伍在金山岭上安营扎寨,然后把空心敌楼的设计方案交给戚继美并勉励他搞一个示范工程。戚继美带领山东左营克服困难建成了7座空心敌楼,从此在金山岭大面积推广,成为重要的防御设施。)

左上:将军楼一楼的窗;左下:将军楼是没有大梁的,整座楼砖石结构,用依着每扇拱形窗做的拱顶支撑四周一圈的二楼楼板,楼梯在中间。’80年代,为了维修渐渐崩陷的将军楼,用的技术是用钢筋顺着拱的方向拉紧楼板。现在长城专家们认为这个方法不够好,对长城长期有损坏。但我不记得现在是用什么方法来修楼了。右下:将军楼里面墙壁上对日作战时留下的弹孔。金山岭长城修建好之后除了对日战争,没有经过其他破坏。这是导游说的,我心里加上一句:除了当地农民拆砖盖房。所以敌楼、障墙这些城墙上的御敌建筑设计当年并没有用到过。

右上:将军楼关内的指挥所。我们北方人讲话好讲个顺口溜儿,这座指挥所就是大名鼎鼎的:“万里长城万里长,唯独此处一间房。”所说的那间房。说的是长城全程,这里是唯一现存的单独的不与长城相连房间。根据金山岭长城的砖垛口、后川口、沙岭口个关口的指挥所遗址推断,这里应该是几个关口的中心指挥所。根据戚继光所述:一楼一百总,十楼一千总来看,这里应该是千总指挥所。我猜当年戚继光或者戚继光的兄弟戚继春可能曾经住过这里吧?谭纶是总兵,大概不用驻守前线阵地?现在房间里面打扫干净,做了金山岭段长城的沙盘,再卖点零食。没有游客,里面的售货员闲得发慌,在烈日下,聚在门口张望游客。

西域楼是宁夏营所建,故以得名。西域楼原本是砖木结构的空心敌楼,分上下两层。木结构已荡然无存,只残存破损的楼体。(砖木结构的敌楼是指四周墙壁是砖的,楼芯是木结构梁柱式建筑,现在地面上的柱础依然保留着,这种结构就怕火攻。由于木结构容易朽坏,再加上战争和老百姓拆了盖房等原因,楼芯早早就没有了,十分可惜。)敌楼与马道落差大,一道楼梯通入敌楼,楼门窄,称为卷门。卷门在上敌楼的尽头,能够一夫当关万夫莫敌地阻击攻上长城的敌人。右下图是一楼木质柱子基座的遗迹。木结构楼不是象将军楼砖石结构用拱顶支撑二楼楼板,是用比较密集的立柱。导游讲:“当敌人刚攻进敌楼,一楼光线暗,这些柱子可以做掩护,发起进攻或者赢得更多撤退时间。”

透过断壁残垣的拱形窗仍然可以看到外面的山野和不断的长城。右上是左上的一个窗口的放大,窗口中看上去邮票一样锯齿形的山坡其实是后面的长城。

这时已经是下午三点了。某人哥哥提议往回走,回程要开三个小时,正好赶上堵车。我们早上熙熙攘攘9、10点钟出发,中午到金山岭,也爬了两三个小时了。所有人都热得冒油,小团子早就快不行了。回首来时路,感觉我们也走好远了,虽然的确如导游一开始对我们的预测。

这是一路回望砖垛口,右下一张是从将军楼二楼回望砖垛口。过了将军楼,砖垛口就被山势挡住看不到了。看着真是走好远啊,好像蛮有成就感似的。左上图离得还比较近。可以看到右边是雉堞,朝北的关外。右上图可以看到砖垛口关外的小停车场上停了辆旅游车。我们是从大门走上来的,但看来有些车可以开到砖垛口停车场。再次说明金山岭公园上长城是从关外上。仔细看左上、左下、右下,三张图的右上角,对面的山峰顶上的烽火台。可以很明显看出烽火台离长城有多远。看得我这个焦虑,烽火台在长城以北的山峰顶,比长城上视角更好,要最快发现敌情,烽火台上必须时刻都有哨兵驻守吧?那北方民族的骑兵部队打过来,烽火台上的哨兵怎么办?点了烽火就跑回来也来不及了吧?明显烽火台和长城之间没有路啊,也许从前有哨兵踏出的小路?烽火台是没有顶的吧?狼烟需笔直地烧起来。夜晚把守的哨兵不得冻死。

一路走往前/东眺望,也感觉走了好多的路。这是一路眺望大小金山楼方向,左上大概是在砖垛口东方台附近,左下是在将军楼一楼的窗口往外望,右上在西域楼向东望。右下是下了西域楼,可以看到长城线路比右上少了一点,视角是在下面了。看着所有楼台都越来越近了,好有成就感的样子。

咱们把上图左下将军楼一楼窗口往东望的照片,放大。后面山脊上全是长城楼台。按照楼台数,最近的照片正中,最近的大概是黑姑楼。传说是一个宁夏将军丧偶,带了自己的女儿一起来。将门女跟将士们一起建长城,很得士兵的爱戴。但他们建的楼是木质结构,一次闪电劈下来敌楼着火,姑娘冲进去救火没有出来,再建就改成砖石结构,称为黑姑楼。黑姑楼经过“之”字形城墙往上经过两座台,再上面的敌楼理论上应该是小金山楼,长得跟网上大名鼎鼎的大金山楼我看上去一摸一样。按说每座楼不同,可是数上去的黑姑楼又跟金山楼长得差不多。所以都是估算,但无论如何,不算台,单算楼,从大金山楼往后数到第十一座楼才是麒麟楼。远超后面山脊上的楼台数量了,别忘了重要敌楼的两端都有一座台。望山跑死马,烽火点燃的时候,士兵们是怎么身穿铠甲跑过去的啊?!

大金山楼就是金山岭长城的得名的敌楼,据说是江浙籍士兵所修,不知道这些江浙籍士兵是不是就是新的戚家军。

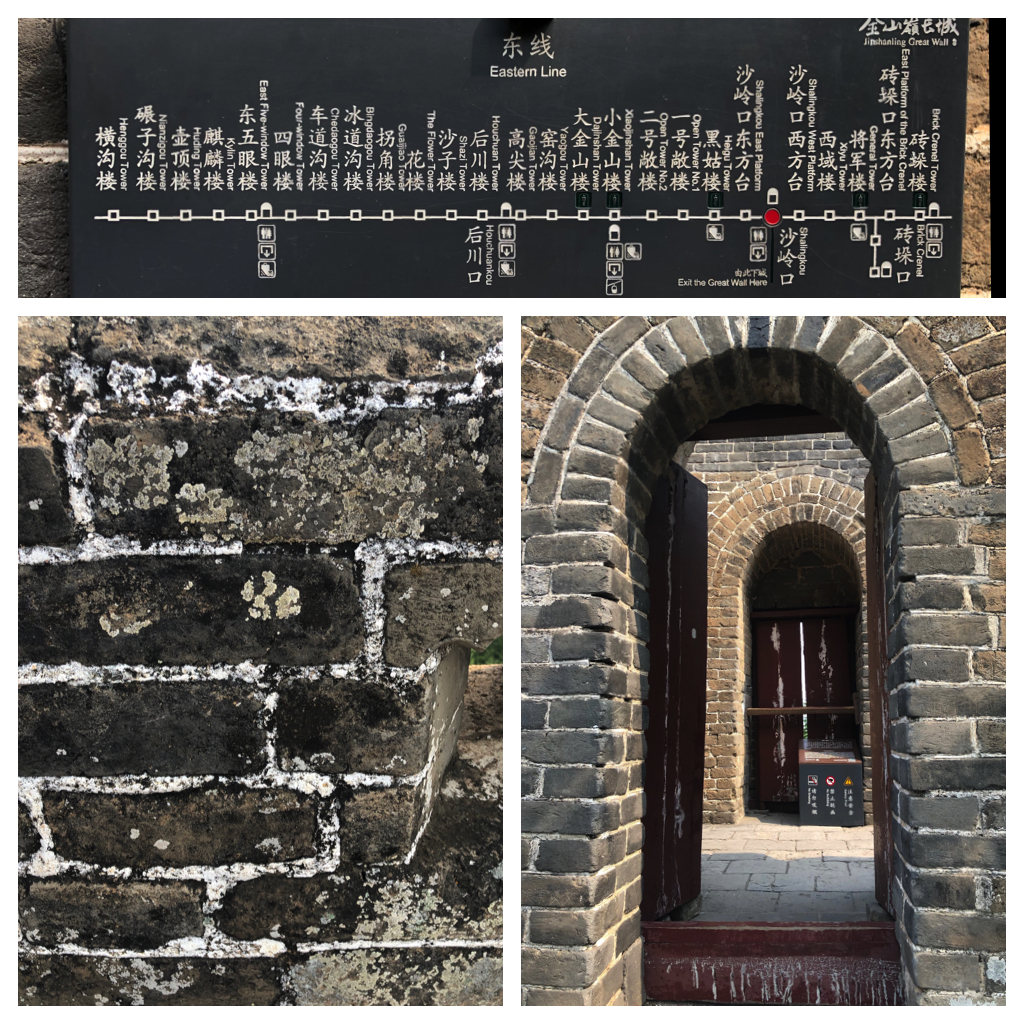

那我们到底花了三个小时走了多远呢?请看下图,我们从砖垛口上来,沙岭口下去。哪怕我们把对面山脊上的所有楼台都走过也还差远了呢。当然从公园门口步行上下山也花时间,一般情况会有缆车,我们去的当天缆车在维修。

下图左下,是城墙上的青苔,导游很骄傲地指给我们看,说说明长城的空气质量非常好。这我知道,北加州的红木林里也长青苔,青苔对空气的清洁度和湿度的确是要求高。我尝试过把从外面不远处地上捡的张了青苔的树枝在家里养,怎么也养不活。导游这样得意于青苔,大概是因为在我记忆中北京过去曾经污染严重,下雨是酸雨。对古迹毁坏严重。右下是沙岭口的门。沙岭口的门是对门,是金山岭长城段里四个可以过关的门之一。我看网上游记,有人住在金山岭长城下面的旅舍,条件非常好,仿古建筑,没用一根钉子。也许下次应该在长城脚下住一天到两天,否则住在城里只能像我们这样打卡游。时间充裕的话边上司马台长城也非常好。司马台的特征是高。司马台的最高点是望京楼,传说天气晴好的时候,可以望见北京城。

据说,据网上游记说,大金山楼之后,就没有在修缮,维持了野长城的状态。我很神往,可是看了网上野长城的照片,真的太危险了,有些地方需要手足并用,完全不适合小孩子和养尊处优手脚已经不大伶俐的中年人。

最后放一张我们下沙岭口之前的照片,看上图那么远的黑姑楼还是小金山楼已经近在咫尺了!真的已经走了好远哪。

万历十年(1582年),朝廷里内阁首辅张居正病逝,给事中张鼎思趁机上言戚继光不应该放在北方,于是戚继光在镇守长城十六年后被朝廷调往广东。

万历十三年(1585年),给事中张希皋再次弹劾戚继光,戚继光因此遭到罢免,回乡后(1588年1月5日)病逝。 时年60。

下转高铁