前言

二十年前,我经常去电影院看文艺片。因为之前看过一部 Todd Haynes 编导 Julianne Moore 的电影 Safe 被强烈非常震撼到,所以当他又出了一部叫做 Far From Heaven 的片子时我马上去看了。然而看了很失望,感觉好俗套哦,婚外恋,凶恶的丈夫和高大全又帅的园丁,憋屈郁闷的美貌家庭主妇,剧情也没啥意外,色彩鲜艳得扎眼。不过主要还是剧情太老套了,很难相信独立文艺电影(independent art movies were still a thing back then)里的旗手人物会拍这么无聊的片子。于是我就去读了一些访谈和影评,看见 Haynes 说拍这部片子是为了致敬 Douglas Sirk,在五十年代的老好莱坞里拍了一些看似大俗套赚人眼泪的悲喜剧 (melodrama) 电影,实则讽刺美国主流文化和中产阶级庸俗生活的 subversive 的杰作精品。这件事让我印象很深,一直记着,然而却一直也没去找来看看 Douglas Sirk 的电影。

去年闹疫情时我订了 Criterion Channel,在上面重看了 Safe,于是又想起了 Douglas Sirk,于是去搜了一下他的作品。Sirk 是德国人,1937年纳粹上台后带着犹太妻子逃离了德国,来到好莱坞继续电影工作。他的真正丰收期是五十年代,拍了几部 melodrama,1959年离开了美国搬到瑞士度过下半生。虽然 melodrama 不是什么阳春白雪的好词儿,现在的电影评论界对他的评价极高,说他是把极其冷峻的社会批判隐藏在貌似媚俗的包装之下。我心想这是什么神奇的本事,居然能把好莱坞大公司的老板们都骗过去了。

Anyway, 影评一致认为他的最后一部 melodrama, Imitation of Life (1959) 是他的顶峰之作,内容是牵涉到黑白混血的女孩子为了 pass 为白人而跟含辛茹苦的黑人妈妈断绝关系。这一部在阿马桑和油管上都可以租到,我把它放到了 queue 里面一直拖着没看。毕竟是五十年代的片子啊。

然后呢,因为在另一帖里提到的小说 Passing,我就去买来读了。OMG! 太好看了!(下面细说)然后呢,今天我就把类似题材的 Imitation of Life 电影给看了,再次被惊呆。Oh! My! God! 这也太好看了!简直不敢相信,半个多世纪前,还是拐弯抹角地拍出来的“媚俗”片,melodrama,可是很多方面比现在的片子更辛辣和进步。

Passing(小说)和 Nella Larsen

作者 Nella Larsen 出版 Passing 是1929年(这个时代挺重要的)。小说其实颇短,开头讲住在纽约但暂时回芝加哥老家探亲的 Irene 在饭西酒店餐厅里偶遇儿时好友 Clare,才知道 Clare 小时候父亲死后,被白人姑姑们收养,从此 pass 为白人,跟发了财的白人男结婚,在欧洲生活多年,最近才回到芝加哥。Clare 急切地想跟同是黑白混血但选择留在黑人社区里并且跟黑人医生结婚的 Irene 叙旧,然而,当 Irene 到 Clare 家里做客时遇到了 Clare 的丈夫,才发现他不仅不知道 Clare 有黑人血统,而且还憎恨黑人。(这不算 spoiler,在电影的片花里已经剧透了。)一气之下,Irene 决定再也不跟 Clare 这样的叛徒来往。

两年后,跟丈夫和两个儿子住在纽约 Harlem,生活中产社交圈广大的 Irene 忽然接到 Clare 的来信,说她跟丈夫暂住纽约,要求再次见面。两人的生活发生了持续的交集。

虽然 passing 和种族主义是小说的重要主题之一,但这短短的一部作品里包含了更丰富的内容,实际上说它是一部 feminist 的作品也不为过。两位女主角都生活在压抑 suffocating 的环境里,不仅被美国社会里的 racism 和 patriarchy 压抑,也被自己压抑。

这些都撇开不算,让我最喜欢的是 Larsen 对于人物心理的细腻洞察和微妙表达,绝不多说一个字,刚刚够读者猜测出人物的真实心思,还藏了一点,让人抓耳挠腮心痒不已。举个例子,她俩重逢见面,Irene 想起当年街坊里传播的关于 Clare 的流言蜚语,不是做了老头子的情妇就是去卖身了,所以这时候见面她非常好奇 Clare 这些年的真实生活,然而又拼命压抑自己的好奇心——

啧啧,这三个字就把 Irene 七扭八拐的感情和思路都 ... Yikes!It might be, it might just be, in spite of all gossip and even appearances to the contrary, that there was nothing, had been nothing, that couldn't be simply and innocently explained ...

Irene thought: “She's really almost too good-looking. It's hardly any wonder that she ---"

Clare 不仅美貌而且有种迷人的危险气质。对于她的描写其实不太多,更多笔墨花在 Irene 身上,但是寥寥几笔就活灵活现:

Clare 和 Irene 两个人互为镜像:两人都够白,可以 pass,但是一个选择了保留黑人身份,另一个选择了一路白到底;两人的婚姻都不幸福,然而各有各的不幸福方式;两人都有自己的 advantage (Irene 有自己的社交圈,Clare 有钱有地位),又都嫉妒对方所有而自己没有的;两人彼此羡慕和嫉妒,关系充满了 tension,然而这个 tension 里面也夹杂了强烈的吸引力,以至于有读者感觉她们之间有未点明的性暧昧。Clare Kendry ... sat with an air of indifferent assurance, as if arranged for, desired. About her clung that dim suggestion of polite insolence with which a few women are born and which some acquire with the coming of riches or importance.

Clare, it gave Irene a little prick of satisfaction to recall, hadn't got that by passing herself off as white. She herself had always had it.

所以这部小说让我联想起 My Brilliant Friend. 对于女性友谊的描述,复杂而微妙而充满 contradictions,而且,真!

小说十分克制地把 racism 放在背景里而不是围绕着它来写,既不回避也不挤掉其他关注,然而每一次提到都给人震撼的感觉。故事的中心,我个人觉得,是 feminism,是女性的自我定位和彼此的关系,最主要的关注点是,自由,freedom,做人的精神上的自由,而阻挡着女性的精神自由的障碍,并不全是外界的监狱围墙,而是来自内心。Clare 和 Irene 两个人,谁更自由?而且随着时间和环境的变化产生了换位,非常神奇的 arc。

我非常推荐先读小说再看改编电影,而且一定不要先看故事梗概,因为小说里情节发展处处有意外惊喜,每次接近貌似俗套的边缘,就会笔锋一转,让读者猜不到下文,结尾更是令人惊诧,看完之后还放不下(我个人觉得结尾是个 Rorschach test )。

虽然这是一个关于 passing 的故事,但是相信每个人不论种族都会产生某种共鸣。对我来说,似乎跟移民的体验非常近似,虽然没有假扮成白人,但是我们移民谁没有放弃自己的过去和链接而 bend over backwards 溶入陌生的白人社会呢?为了适应环境而隐瞒自己的某些真实方面。这不仅是移民的体验,也是阶级移动的体验,所以这个故事屡屡让我联想到 The Great Gatsby,非常!我相信 Larsen 一定受到过影响,去查了一下 Gatsby 是1925年出版的,比此书只早了四年。

移民体验也好,Gatsby 的野心也好,passing 也好,这才是典型的美国故事。

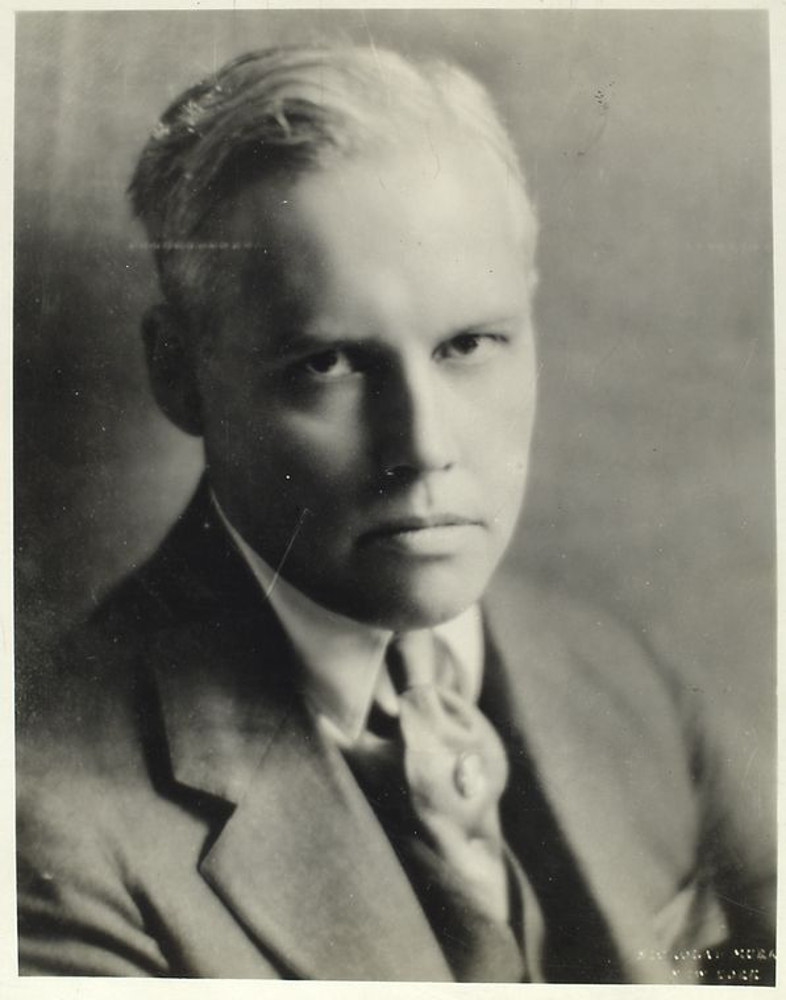

作者 Larsen 不是美国黑奴的后代,而是加勒比海地区的混血爸爸和丹麦裔的妈妈生的混血儿,她小时候在丹麦被亲戚抚养了三年,小说中 Clare 的经历有她自己的投影。可以想象她跟美国黑人文化的主流并不太一致,虽然在 Harlem Renaissance 运动里象 Irene 一样成为社交圈的活跃人士,但也保持了不以为然的旁观者的视角。

正当她的写作开始出名时,被指控抄袭英国女作家的小说,遭到了文学界的排斥。她后来没有再发表作品,也不再跟作家们来往。

Imitation of Life

在看这部片子的时候我充满了疑惑:Studio 大老板和观众们真的会以为这是普通的 melodrama 吗?这么多反潮流元素你们都看不出来?!

看了一会儿就能感受到 Sirk 的强烈视觉风格,非常鲜艳。虽然五十年代很多彩色片都很鲜亮,但这里的色调不知为啥有点不一样,艳而不亮,没有那种亮到 bleach 的幼稚庸俗,因为他的画面里充分运用阴影。别的四五十年代好莱坞电影有种迪士尼乐园的感觉,而这里完全没有,尽管色调似乎一样(因为是同一时代的)。当然阴影的运用不是什么新风格,在黑白片里就有过充分发挥,只是彩色片的感觉是不同的。

此片根据1933年(年代也很重要)一部充满争议的同名小说改编,早在1934年就被改编成电影,这是第二次改编,把小说里的商业背景改成了演艺界。女主角(中年仍然极其美貌的 Lana Turner,我爹心中的女神之一)Lora Meredith 从外省来到纽约追梦,虽然她年纪已经有点大了,还拖了个女儿。困窘之中遇到一个也很潦倒也拖着个女儿的黑人妇女 Annie Johnson,即使没工钱也愿意到她家打工。正如一般的 melodrama 的套路,她逐渐打入百老汇,搭上了以她为缪斯的剧作家,越来越红,日子也越过越豪华,同时还有一些感情纠葛等等。两个女儿一起长大,一个是傻白甜,另一个女孩子比较白而下决心 pass 为白人。

剧情里塞满了吻合 melodrama 和时代的大俗套,因为意料之中我还看得津津有味。最明显的 tropes 是在两个女主角身上: Annie 被描绘成任劳任怨为别人无私奉献一辈子的黑人地母角色;Lora 因为追求事业而耽误了爱情,也忽略了女儿的成长,导致母女矛盾。现代观众,象我这样的,看了会觉得很过时了。然而啊然而,但是啊但是,在这大俗套之中为啥混杂了不和谐的音调呢?例如,Annie 在前半段强烈反对女儿扮白人,然而到了后面却完全包容,说你想怎样就怎样吧,只是如果有什么困难了还是可以随时回家来——这个arc有意思哦,简直好像暗示 Annie 接受了 passing 的做法呢。又例如,Lora 在穷困中被刚找到工作的男主求婚,同时接到电话第一次拿到了舞台角色,看似善良的男主马上要求她拒掉,在结婚和工作之间二选一,口吻十分凶恶。这时 Lora 不仅立刻选择了工作而且看上去毫无纠结或挣扎。 啧啧这个表现方法真的很不美国很不好莱坞呢 ...

大部分内容表现了黑白两位女主角情同姊妹,没有种族和阶级的鸿沟,正如当时的观众所期望。然而影片中间插了很短一场对话,Annie 说,我把自己的葬礼都计划好了,会邀请几百人来参加;Lora 惊道:我都不知道你认识那么多人!Annie 答,当然,我有很多朋友,以及在教会的社会关系网很大的。哇,这太颠覆了!Sirk 在狡猾地点醒观众:你们在银幕上看到的都是白人主角的生活细节,而周围的黑人佣人们永远在为他们服务好似工具人,呵呵,在画面之外,他们是自己人生的主角,有很多很多的朋友和丰富的社会关系,你们这些愚蠢的观众永远想不到。要知道,这是所有的叙事形式的天然盲点,我们读者或观众都直接代入主角忽略配角,虽然在现实中每个人都是自己故事里的主角,正如胖大叔所说,最小的棋子也有它的意志。在这个叙事构架里,权力(种族、性别、阶级等等)决定了视角,历史书永远是胜利者写的,只有帝王将相才被当作真人记录,其他人么,都是 statistics. 而读者也不自知而代入了权力之中。然而就这么两分钟的一场戏,啪地打破了我们的习惯,这太 meta 了!您咋这么懂咧?

还有一段也特震撼, Annie 的女儿 Sarah Jane 端着盘子那段,表面上是要形容这姑娘乱发脾气不听管教,实际上呢?哈哈哈哈,您太会讽刺了。从开头到那时,全部美国电影里的黑人角色,要么就是坏人,好人都是仆佣,参见《乱世佳人》和《汤姆叔叔的小屋》,尤其是南方题材全国爱的类型,里面总少不了一个女仆大妈 mammy 的形象。Annie 的确也是一个此类形象,没错,然而被 Sirk 这么一搞就非常的 sarcastic 了,我不知道当时的观众是怎么感觉,反正我的感觉是好像听见一记清脆的耳光声呢。

在种族主义方面的貌合神离,跟女性主义的表达几乎是一样的。表面上批判女主角一味追求事业而冷落了男友和女儿,然而你细看一下女主的言行和镜头对她的态度,哇~~~您太超前了吧,看得我皮肤苏苏放电,太爽了。我就不描述细节了,大家可以自己去体会一下。

在美国,racism and sexism are always, always connected to each other. 我也不知为啥,也许是因为控制术本来就是那些套路,因为没法直接隔离打压,对于女性的控制技巧会比较隐秘,然而从控制黑奴中学到的那些技巧大概也舍不得不用?

-----

四五十年代的美国电影我看得很少,不过对于当时的风气和文化也知道一点。虽然战后经济腾飞,但社会价值观大幅度倒退,妇女们从工厂被赶回家里,各种娱乐文化产品对她们轰炸洗脑,大肆贩卖真爱童话故事。那时特别红的 Doris Day 就演典型的爱情喜剧片,happily ever after。比起战前的文化,战后风气非常保守,suffocating,直到六十年代中后期的 civil rights movement 才打破了这一套。所以,五十年代的好莱坞电影特别死气沉沉,海斯办公室的审查极其严苛,比三四十年代的电影要愚昧压抑得多。细想起来,美国的历史就是这样重复的规律:持续的保守倒退和短暂的爆发进步,循环往复。

Fannie Hurst

在搜关于 Douglas Sirk 的评介文章时,有看到一篇关于 Imitation of Life 的介绍,提到当时的妇女杂志上发表的小说里,黑女 pass 为白女是一个颇为走红的类型,大多数作者是白女。这种故事一般会描述一个被花花世界引诱而 pass 的(大概都是很有姿色的)混血女孩子(虽然在当时的美国,混血就等于黑!)跟原生家庭断绝关系,在街上跟母亲碰见也假装不认识,一边享受着白人的特权一边内心被良心折磨,最后总是会遇到悲剧(例如妈妈病死或者自己被揭穿)而追悔莫及。此类故事既含有对黑人的同情也含有“不要假扮白人爬阶级梯子”的道德教诲,当然主要贩卖的还是 sensationalist and voyeuristic 的成分。

(插播一句:专门面向女性的杂志里的小说给很多业余女作家提供了发表和练笔的机会,同时也赚点外快。当然,她们的主业几乎都是家庭妇女。)

这让我以为 Imitation of Life 的原著小说也是此类通俗小说呢,然而看完电影后一查,哎,不是的!作者 Fannie Hurst 是二三十年代一位相当活跃的作家和 activist,而且跟 Harlem Renaissance 有紧密的联系。惊叹,也许她也遇到过 Nella Larsen 呢?转了一圈又回去了。

Fannie Hurst 是德国犹太移民的后代,她在1920年代相当活跃,以女性生活为题材的作品也热卖,被 F. Scott Fitzgerald 讽刺和评论家鄙视。我没看过她的小说无法判断,也许也符合 melodrama 的范围?虽然当时没有 chick lit 的说法,但是主流文学对她的态度显然跟现代评论界对 chick lit 差不多。Hurst 也是个 activist,在三十年代中参与了 feminism,犹太独立运动,以及黑人平权运动的各种活动。

好像让她最出名的事件是她跟俄国钢琴家结婚之后两人一直分居在不同的房子里,她还保留了自己的姓,拒绝自称 Danielson 太太,这些离经畔道的做法被社会卫道士批判,但是她自己完全不当回事儿。她的大概是 open marriage,后来跟其它男人也有来往,包括冰岛的探险家 Vilhjalmur Stefansson。咦?我忽然想起 Nella Larsen 也有一个关系紧密的白人朋友,Carl Van Vechten,云游世界各地的摄影师,在 Passing 里面的一个角色就是以他为原型的。(不要想多了,van Vechten 是弯的。)等等! Hurst 也混 Harlem Renaissance,跟 van Vechten 认识,所以,嗯,虽然我还没找到直接的记录,但是 Hurst 和 Larsen 有过交集并读过彼此的作品,也不是多么 far fetch 的猜想呢 ... Hurst 有个要好的黑人女友,Zora Neale Hurston,也是当时相当有名的作家。啊那是多么飞扬的时代,虽然昙花一现但流芳百世,在倒退灰暗的后续时代里留下传奇般的光彩。五十年代并不比三十年代进步,可能还更压抑保守得多。

我还没决定要不要去找 Fannie Hurst 的小说来看,Imitation of Life 原著也只看了下简介。里面有个情节据说很有争议,混血女儿 Peola 不仅一心要 pass 为白人,成功地嫁给了白人丈夫,而且移民玻利维亚!从此再也不用担心被揭穿或被扫地出门。据说一些评论对这样的结局很不满意,怎么没有道德惩罚 pass 的女人呢?怎么没有给她个终极教训呢?连电影改编都不好意思这么收尾,而是让她最后出场一下表达悔恨,以免激起道德审查官们的不满。可是对照一下作者自己的性格,呵呵,还真挺有逻辑的。

不过我会去找更多 Douglas Sirk 的电影看看。这些年越来越疑心 sarcasm/satire 也是一种遗传为主的 phenotype,在人群里有限分布,有就有,没有就根本不可能知道那是啥东西。所以 Sirk 可以把冷嘲热讽隐藏在光天化日之下,简直是太好笑了。