西班牙点心tapas这几年在本地红了一阵,我也吃过几次,觉得马马虎虎,估计是不正宗的结果。到了西班牙吃了正宗的tapas,发现原来的确不是我那杯茶。优点在于材料新鲜,且海鲜品种多,几次吃到的鱿鱼墨鱼章鱼,都肉质肥嫩象黄油一样。腌的大红椒也挺爽口。

我们都不会西班牙语,更别提Catalan话了,在点菜时深恨准备不够,两眼一抹黑。结果还是去了好几家有英文版菜谱的地方,想必不算最地道的。

总体感觉是还不错,但没有惊艳的感觉,不象在意大利的时候,随时胡乱抓到的饭馆小店,都让我们念念不忘。同去的两个女友,明明没我馋,却把去年在翡冷翠吃的菜记得比我还清楚。为什么不太惊艳呢?我的主观感觉是:太咸。吃过的菜五家里有三家半超过了我的口味上限,换了我妈妈或者外婆来吃,估计正对她们的宁波舌头,奇怪的是我从小吃她们做的菜,口味却一直比较淡(大概没有小K那么清淡),所以不能欣赏salted cod/bacalao(生的)之类。后来醒悟,其实tapas就是下酒小菜,不喝酒,所以更觉得咸。相比之下,最好的一顿还是在La Bouqueria自由市场里吃的。当天无海鲜,只卖烧肉和煮螺丝,十分鲜美热辣。

除了tapas,也尝了几顿paella,包括我念念不忘的墨鱼黑饭,多数也比较咸,只有Sevilla一家的香肠饭不咸,而且米质不软不硬正好,其他地方吃到的米饭时软时硬,生熟程度不一。同行女友之一爱吃香肠咸肉,对iberico相当满意,可惜我不是同道中人,吃不出来。我们三个都不是喝酒的,其中以我酒量最差,只尝了尝三两家的sangria,觉得一般,只有在马德里看Flamenco时喝的一杯最好,或许是被音乐舞蹈给弄醉了也说不定。在Sevilla喝了半杯白葡萄酒,劲大而放弃。

意外之处,包括看到满街的麦当劳,Starbucks, Dunkin Donuts,甜面圈和crossaint特别普遍,尤其是一种灌了巧克力陷儿的长条型crossaint,象我这种嗜甜族还是喜欢的,不过也没到倾倒的地步。最满意的甜食是在巴塞罗那一家饼店吃到的千层脆饼,椭圆型,一口咬下去掉了一地的渣,不太甜,含松仁。

到马德里之后第一个早晨就跑去领教有名的热巧克力加churro,巧克力虽然质地浓稠,但味道不如去年在翡冷翠喝的浓重,后来在巴塞罗那又喝了一次,略有进步。Churro就是油炸面条,简称油条,味道跟中国油条简直一样,只是没有泡起来而已。女友之一是香港人家出来的,反复提到西班牙食物同中餐颇为近似。

总而言之,好是好,不过总有点二流的感觉,连新鲜西红柿也没让我们特别留恋。我们三个都共同感叹被意大利搞坏了胃口。话又说回来,比起美国的食物还是强多了。在巴城时女友看满街当地人手持麦当劳甜筒,好奇也买了一个,大叫不平!坚称比美国的麦当劳好吃多了,不太甜而奶味重。在超市里买的雀巢速溶咖啡,完全是欧洲咖啡的味道,害得我回家后提不起精神喝美国的涮锅水。女友恨恨道:这就是我们独霸世界得的好处。

2. Flamenco

有幸看了两场表演,第一次在马德里,第二次在塞维亚。绝对是此行的最高点之一。

先说第二场,把精彩的放在后面。在塞维亚看的那场是比较典型的游客观赏型娱乐,重点突出在舞蹈上,两个男舞,三个女舞,身材都特别好,女舞穿了鲜艳美丽的裙子花枝招展。还有一个是光唱不跳的。总体气氛欢快热闹,踢踏功夫让人眼花缭乱,观众皆大欢喜。只不过,我在什么地方读到,吉普塞人的卖唱本来粗犷沉郁,有时悲愤野蛮(我心想,其实就是吉版的Blues)。而且敲地板的功夫是二十世纪的现代发明,我们看到的Flamenco多半是花拳绣腿取悦外国人的把戏。不过这花拳绣腿够精彩的,我也不介意。

身材好的代价是,这些舞者的脸上都特别皱--Flamenco要求舞者时刻蹙眉忧郁状,时间长了还不得满脸折子?可惜啊可惜。只有一个男舞,长得颇讨喜,不皱眉头,乐呵呵地轻松跳舞,大概是违反传统的。女友对他很倾慕,结果只顾看他而忘了拍照,事后要我保证把我拍的帅哥照发给她。我扫她的兴,告诉她,我看见帅哥已经有点谢顶,黑发下面露出点头皮哦。她坚持说我看错了。我能看得那么清楚,也是因为有幸坐在第一排的缘故。天晓得,一个谢了顶的Flamenco舞员怎样谋生呢?希望帅哥别太早退休哦。

因为第一场的缘故(下面解释),我特别注意吉他手的功夫。在塞维亚的表演中,吉他属于伴奏的多,不太突出,估计他们知道外国观众不识货。先上来的秃头吉他手平平而已,被我听到几处结巴之处,后来反省:如果他比较英俊,我是否会宽容一些?后上来的是个有点发福的中年叔叔,一直微笑,很好脾气的样子,技巧高明多了,精妙复杂但总当绿叶烘托舞蹈,让我听得两眼放光。

看这场表演时,我同女友二(越南裔)残忍地折磨女友一,因为女友一在马德里时身体不舒服,就没跟我俩去看晚上的第一场Flamenco表演。在塞维亚我俩一直互相点头道:这个哪有马德里那场精彩?闹得女友一十分裘啤B淼吕锬且怀。夷芟氤龅拇示椭挥幸桓觯篴cademic。

跳舞不是重头戏,但是出场的两人--一青年男一中年女--还是满精彩的,可惜我们坐得远看不清楚。青年男不算帅但是特别高,两人服装都很低调。实际上台上的几个人都素装近似清唱。在塞维亚是二唱一吉它(两个人轮流但不一起上),在马德里是二唱二吉它,而且在歌手和吉它手中间多坐了一个percussionist,拿手拍鼓的。我虽然完全外行,却有个感觉:中间那个打拍子的似乎协调各人,起着极大的作用。因为哈,在马德里的表演里,节奏似乎极其复杂,好象海浪在乱石嶙峋的崖岸打转,既有规律有重重变化,让人头晕目眩。而塞维亚那场基本上完全是靠舞蹈的步点节奏而已,比较单纯。而这个坐在正中央兼顾全局的percussionist,却是个红头发的小伙子,名字忘了但肯定是北方人姓氏,表情腼腆,只有一段突出他的段落,此外从未抢过镜头。但是,每一次我凝神注意节奏时都发现似乎重复的节拍其实经常发生微妙的变化,永远无法预料,多听一会儿就发晕。Flamenco的节奏似乎很固定,重点敲在第二拍上。台上的每个人都参与打拍子,包括歌手,而且手脚并用,更加剧了复杂性。(不过我可以肯定中间的鼓手才是控制节奏的灵魂。)这倒让我想起射雕里面黄药师考较两个未来女婿的桥段,只不过金庸那神乎其神的描写似乎还不能表现我耳中的神奇鼓点。

说到这里你以为我最喜欢的是这个鼓手了吧?哈哈,错!在这一场表演里,是两把吉他让我眼冒红心掉入彀中。光彩最强的是坐在边上的小伙子,胖胖的其貌不扬,别人都时刻用眼光交流节奏和旋律的变化折转,按jazz的说法就是jamming,只有他几乎从来不抬头,一径拨弄自己的琴弦,指下不停地流出让人匪夷思的声音,简直象八只琴弹出来的一样。而且变幻莫策,一个主旋律给他七拧八转的能玩上好久,每一转都是柳暗花明。每一次轮到歌手上阵,或者我想把注意力移到舞蹈上面,伴奏地位的吉他偏偏总不安分,吐出一串串精彩的旋律变奏,一下子就把我的七魂六魄都勾过去了。其实唱歌的两人:头发花白的大叔和络鳃胡子的粗犷帅哥,也很棒,野性的歌喉让人啊啊啊心都飞了。可是整个晚上我越仔细听越是被那把吉他牢牢困住,逃也逃不走。另一把吉他是个中年大叔,年轻时想必也是颠倒众生的相貌,他从来不出风头,总是应着和着身边的小狂人,罩着他的花哨炫耀,柔和地加深加厚旋律的质地,一边注意着台上其他人,一边不时抬头看看小吉它,温柔爱护的表情隔着老远我也看得见。小吉它偶尔才回一眼同伴大叔,对其他人几乎是从来不照面的。两人之间的默契,除了脑电波传递简直没有别的方法?

于是呢,我就胡思乱想地给他们几个人编造了一套故事。打鼓的小伙子是个外国人,在半年冬天的北方长大,或许从小就循规蹈矩。上大学时跑到南方旅行,听了一场Flamenco后被深深吸引,便放弃了学业和前途,到处跟乐队学艺拜师,走遍西班牙,慢慢赢得行内的尊敬,名声也逐渐增长。小吉他是个天赋奇才,十几岁就崭露头角;老吉他也曾经横扫江湖傲世群雄,只有他能降伏小吉他,收在门下,好好培养。小吉他还是锋芒毕露,习惯抢人锋头,跟他合作的人既头痛他的德性,又舍不得不跟他合奏。

(我是个音乐盲,啥都不懂。大家别太信我了。)我个人的印象是,至少这一场Flamenco,其实跟jazz, blues band 即兴jamming完全是一回事。Flamenco有它的基本套路,节奏和旋律都在一定范围内发展。就算我这种tone deaf的耳朵也能听出来他们是轮流抓了一个旋律即兴发挥和应对,而且也看得出来台上的五个人几乎完全忘记了观众的存在,完全是悬浮在只有他们几个人的世界里。这样的极度幸福,我们这样的凡夫俗子恐怕一生也难经历一次;对于这些乐手,会不会象兴奋剂一样上瘾?会不会引诱他们抛弃俗世纠缠陷入其中?这就是艺术的魔力吗?不过,我这种无缘中毒的俗人,这天能沾点魔气,达到半醉状态,也知足了。

3. 消费

出发前就听西裔同事讲,马德里是购物天堂,他每次回家都要买东西。我心想现在欧元那么高,怎么可能。结果我错了,而且巴塞罗那比马德里更是商品极度发达的地方,简直让我有种回到上海的感觉,满街遍地的商店,从Gucci到弄堂小摊无孔不入。尤其是市中心Placa Catalunya附近,La Rambla大街一路通到海港上的哥伦布像,几乎跟南京路一样。(实际上巴塞罗那很多地方都让我想起上海,包括老城里狭窄的小巷,银行大楼林立的大街,和人们做生意的热情。)即使欧元今年又涨了不少,买东西还是比去年在意大利便宜多了。

按照旅游指导里介绍的,我们到服装减价区去逛(Girona和Via Gran附近),结果看见无数服装批发店集中在那里,全是中国人开的,极度便宜,但是基本上不零售,一买要好些件才行。我一直就没搞清楚这些批发店的顾客是本地零售商呢?还是来这里办货的外国人?货物全是中国制造,样式多数过分花俏,质量十分普通,标着世界各地的尺码。我一件也没买到,在附近几家名牌outlet店里也找不到尺寸样式合适的,深觉中年人的苦恼。反而是在老城弄堂里一家印度小店里买到又好看又便宜的印度衬衫和丝巾,只有3欧元,便宜得昏到。

其他礼品之类的也便宜。我们的活动范围仅限于旅游区,买了一些瓷龙(本地mascot)瓷猫什么的,二女友迷恋皮包,把去年的皮货血拼抛在脑后,又置了好几件。我因为行李箱小(故意的),犹豫良久还是没买看上去诱人的饼干和布娃娃,结果回了国立刻后悔!在本地店里买欧洲巧克力和饼干比巴塞罗那的机场免税店都贵多了!

虽然其实很不厚道,我们忍不住又要跟翡冷翠比较,觉得西班牙的东西虽然大大强过美国,还是比意大利差一截。就说皮货店,得挑一挑才能找到"挺可爱"级别的东西,不象在翡城,胡乱钻进一个小店就能淘出一大把让人恋恋不舍的产品,连我这样的购物盲也看得出是难得的好东西,又美又大方。而且,巴城大店小店林林总总,但艺术家自己的店面很少,我们只碰上两三家貌似自产自销的铺子。不象在意大利,老碰见工作室类型的本地老店。

除了没时间没空间,另一个让人泄气的地方是满街看见年轻漂亮的当地孩子穿着花团锦簇的时装,黑发蓝眼,皮肤细腻,五官清秀。在西班牙到处都是色彩纷绯,要多鲜艳就有多鲜艳,要多嫩也有多嫩,尤其是巴塞罗那,整个象被Miro涂抹过一样。我只好长叹一声,怎么人家能这么艳丽明朗,却恰到好处,一点也不艳俗?我们在巴塞罗那租了一间老房子里的私人公寓住,房主是爱而兰人,家具全是Ikea,简单直接,棱角分明,非黑即白,跟当地的一切正相反。参观高地设计的公寓时,四面墙都是又蓝又白又红又黄的碎瓷片,波浪一样的地板花纹,鱼型的铜把手。。。这北方风格立马就给比下去了。Domenech i Montaner设计的音乐宫,到处是密密麻麻重重叠叠的花朵树叶,虽然觉得他们这些Modernisme的设计让我晕啊晕,可是真挑不出难看来,随便怎么涂都好看--最喜欢的还是象米罗那样的,既鲜艳又简单,留下许多空间。

终日被蓝天红日,鲜花绿叶围绕,南方人的情趣气质,终究跟艰苦灰暗环境里的北方人大大不同,热热闹闹的。我忍不住回想中国的民族色彩,嗯,不也是又红又黄的吗?不过人们大众的喜庆,在"高级"的知识阶层就变成了恶俗了,似乎。

4. 马德里的三个艺术馆

马德里的三个著名的艺术馆都集中绿树成荫的普拉多大街上,尤其方便我这种museum junkie一网打尽。(插一句,三个城市都绿化搞的特别好。)更贴心的是,其中两家是每周日全天免门票,两家中一家(Reina Sofia)另有周六下午也不要钱。这油岂能不揩!于是我们周六上午看Thyssen Bornemisza, 下午看索非亚女王馆,打算周日上午看完普拉多,下午休养生息,周一坐长途去附近的Toledo瞧瞧。

这个提森馆本来是私人收藏,主人是个德国的啥啥贵族,后来在西班牙太太(人家是选美公主哦)的"鼓励"下捐了给政府。不看不知道,一看吓一跳。里面的收藏可真不少,甚至可以说,它展出的艺术家人数多得吓人。除去特别大的博物馆(卢浮宫,大都会,大英什么的),它在我见过的同类规模中可以算是异类。为什么人数这么多?因为它的收藏也是我见过同类美术馆里最稀奇的!我一间一间看过来,开头还在找个规律主题什么的,越看越摸不着头脑,经常是四五个没听说过的画家里夹一两个有名的。这都哪儿跟哪儿啊?不久便发现问题出在何处。一般美术馆收藏都有一定的主题:古典名作啦,现代名作啦,本国精英啦,这几派的代表人物和他们的死党,那几派和他们的效颦者,等等。提森可好,不管你是何方神圣,只要有名气,通通收上一幅两幅。排列组织除了按时间顺序,竟没有其他明显的规律。

靠,我想,怎么几本旅游书里都没讲清楚这是个如此奇怪的地方!有一本说是一流画家的二流作品和二流作家的一流作品。我觉得是老X爵拿了一笔钱和一本艺术家名册,交给司机说:去,你给我照着名单买,能买多少人就买多少人,每样不超过十万块,越全越好。

你瞧,这边一张达利,那边一张莫奈;这张Heade的兰花要不是我在DC的NGA见过类似的还不知道是谁呢,一拐弯那边又来个美国拓荒题材油画。几张高更去大溪地之前的作品,不看标签是认不出来的。立体派的也有,抽象派的也有,印象派的也有,Expressionist也有,超现实派的也有,新古典的也有,纯写实的也有,静物也有,肖像也有,landscape也有。。。我心想:TMD,如果他们竟然就Andrew Wyeth,可真就全了。结果涅,当然就给我撞上了一幅Wyeth的肖像画。我算服了他们了。美术馆的网站说整套收藏反映了主人独特的欣赏口味,我心里笑:什么口味?涵盖天下的口味?面面俱到的口味?而且多数画家每人就那么一两张,哪有这么喜欢人的。

不过,提森馆自有其独特的作用。它收集的很多名家旧作,我从来没在画册书籍里见过,而且跟画家的著名风格(signature style)有时大大不同。许多次我指着一张画跟女友说:如果不是标签,我绝对认不出是XX画的。一个迷某画家的人,在这里多半能找到他的"便宜"作品,前所未见,不为人知,而且搞不好是成名之前尚未定型的作品,多新奇啊,或许你从来没想过:原来他早期的风格竟是这样的。。。这个就是名家补遗的大全吧?

****************

Reina Sofia是被西班牙同事强烈推荐的,它的主题就太明显了。收的基本上都是本国的现代和当代主导人物和流派,有不少达利米罗和更现代一些的我没听说过的。毕加索的大多被巴黎一早刮走,所以展得不多,只有那张巨大的Guernica,挂在一间屋子正当中供起来。

我对毕加索从来就不感冒,也没研究过,立体派对我没有任何作用。不过Guernica还是给人印象深刻,尤其是知道了此画来源以后--内战时Guernica小村无端被德国铁翼轰炸夷为平地,原来是弗朗哥亲手挑了送给纳粹的礼物。德国扬了威显了本事,震慑了怀有反抗之心的人;弗朗哥惩戒了巴斯克反骨。大笔一挥,小村就成了吓唬猴子们的鸡。跟世上多数的以强凌弱的事件一样,没有什么因果,just because they can。

其实这张画一点也不难懂,每个形象都能认出:一个女人在着火的屋子探出头,一个军人躺在地上手里捉着断剑,一匹马嘶喊中,一头牛站立着,一个母亲抱着死婴痛哭。立体派手法制造出的支离破碎的效果,正是轰炸后的真实印象。展览室挂了一墙的速写,是毕加索的设计时分解图,他先把各个成份拿出来定好,然后再组合到一起。组合时全局的composition过程也被崇拜他的太太一一拍照记录下来。看得出来,创作时他的点睛之笔是画上端的一只眼/一盏灯,在原先的构图里没有,是最后加上去的。它的意义随你联想,或许是代表把惨剧照亮给世界看,或许是天上的一只冷酷眼睛在观望,或许是博物馆解说录音里说的代表希望和光明的成份。

我特地租了解说录音,看看他们都是怎么介绍这些奇形怪状的现代艺术的:一张白纸上一点一线,一大块麻带布中间撕个口子,一个用钉子和铁丝组合的雕塑。结果,大多时候不是作者亲口讲出一大套玄机,就是作者亲属(记得有毕加索的儿子)跑出来解释其中深意。挺有趣的,我想,如果古代有录音机,或者有个回到过去的机器,把经典艺术品也如此处理,米开朗奇罗他们会如何解释自己的作品?--"教会/买主/老板非要这样嘛,我只好答应咯。"

周日上午我们一早进了女友一念念不忘的普拉多,期待着跟Uffizi差不多的经历,三小时应该能拿下来。结果十点进门,中午在里面吃点食堂对付,看完已经六点多,在美术馆礼品店买完东西喝杯咖啡,七点才得出门,头昏脑涨,眼冒金星,我的扁平足痛得象要裂成两半。三人异口同声地取消了第二天的Toledo计划,休养生息。逛这种美术馆,真TNND体力活也。

普拉多基本上是西班牙皇家收藏,意外的是看见许多拉非尔作品,比在意大利见得还多(除了梵第冈)。西班牙自己没有被文艺复兴运动席卷,别人复兴的时候,他们正忙着搞相反的Spanish Inquisition运动,人文主义和民主启蒙之类的春风就没吹到过以比利亚。所以十六七世纪左右的作品里很多外国人的东西。除了拉非尔还有不少提香,或许是因为提香给西班牙王室画过肖像;非意大利作品里有不少荷兰--弗来芒一带的画家。

拉非尔的画,我见过的似乎分成两极:他的笔下圣母不沾烟火气,有如仙女,这是他最大名气和谋生的本钱,颇有样板画千篇一率之嫌。但是他画的真人肖像却活灵活现,简直是在画框里冲你挤眉弄眼,没有一丝人为抬高的地方,而且常能抓住人物的缺陷和个性,流露出一丝促狭的幽默感。看多了我难免胡思乱想,明明是观察和捕捉世人神髓的高手,他是否真的喜欢画那些绝对完美绝对无瑕的圣脸们?据说他的圣母像大受教会热爱,订单多到画不过来,有时只好交给助手帮忙。这样的极度差别,在他自己的心里孰轻孰重:是追求天上才有的完美境界还是偏爱在地下千疮百孔的热辣俗人?不过,以处世圆滑八面玲珑著称的拉非尔自己肯定会狡猾地答道:不同作用嘛,哈哈,老子还有那么多情儿要养活呢!

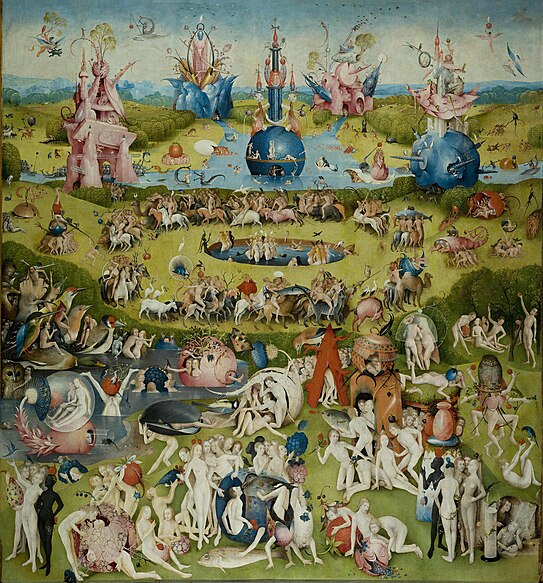

普拉多里有一幅奇画,绝对不可错过,就是荷兰的Hieronymous Bosch的Garden of Earthly Delight。在此之前,我只听说过Bosch的名字,对他的画一无所知,而这名字还是从Michael Connelly的侦探小说里看来的(他是借了画家的名字)。不看不知道,一看吓一跳,这一副三开板的宗教画,让我目瞪口呆。

左面一块板上画的是上帝造亚当夏娃。

中间是地上人类的寻欢作乐。

右面是罪人在地狱里受到惩罚。

(http://en.wikipedia.org/wiki/Hieronymus_Bosch_paintings)

我站在这副十六世纪初的宗教画之前,恍惚以为是在看一幅十倍超现实主义的作品,恐怕是达利服用了重贴LSD才能搞出来的东西!真是应了nothing is out of nowhere这句话,谁能想到超现实主义原来是这么老旧的玩意儿,让人骇笑不已。

可惜网上画面太小,细节看不清楚,我强烈建议找本印刷精美的书来看仔细,当然能看到原作最好。画面里轰轰烈烈密密麻麻的到处是半人半兽奇型怪装的生物做着匪夷所思的事,很多的空壳形状的物体里爬动着人一样的身体。而且色彩艳丽热闹,仿佛不是在警戒吓唬世人,而是嘻嘻哈哈地描绘地狱之怪诞恐怖。给我这看的人一种极其古怪的感觉。不不不,其实人间的画面也一样怪诞,人在石榴果子里做爱,从龙虾壳里爬出来,到处是头上脚下,颠倒上下人兽山水。。。

普拉多大得很,收了不少鲁本斯作品,被我匆匆忽略。过去在安特卫普他家的收藏里看了很多,也并不是我喜欢的调调。女友一提醒我看看El Greco的画,说是风格独特,果然,在艺术里没有比独特风格更重要更有卖点的事了。

El Greco就是希腊人的意思,他的希腊名字太长,所以大家为了省事就只喊他El Greco。他在Toledo 定居,画了许多宗教题材的作品。

他的画第一让我眼熟:色彩鲜艳,红蓝绿黄的;线条错宗复杂,尤其是衣摺群带,全是炫耀本事的套路。我转回去对照提香的画,不错,El Greco的肯定也是威尼斯派的路子出来的,专往繁复丰厚那边走。但是他跟提香和其他同类画作又极大的差别。他的用色虽然强烈,却有种漂白过的感觉,有红有绿,却蒙上一种奇怪的灰白质地。加上粗大流畅的线条,给人一种既狂热又阴暗的感觉,好象一个人深夜躲在修道院阴冷的石墙角落里忘我地祈祷,身体被宗教激情带动得发抖,浑然忘记尘世的一切。他画的人形是故意拉长变形的,连婴儿也不例外。

我越看越觉得似曾相识--这就是年纪大些见得多些的结果--但一也说不上来,恐怕看得太多,脑子对付不过来。直到离开El Greco那一块之后,忽然一拍大腿,对女友道:你说他那些画让我想起什么来?Sin City! 她立刻同意:有道理,我也觉得象漫画的风格。

不仅是漂白了的颜色和流动夸张的线条,而且整个气氛就跟某些comic book的风格很相似。合着后来的漫画书是从他那里学来的调调,他的画也的确把人带到另一个白日梦的世界,一看就知道他的程式化和戏剧性。再次感慨,什么现代艺术,都TMD是炒冷饭卖古董!(插一句:毕加索就是画家里的Quentin Taratino,他贩旧货的本事真是无人能及。。。)

虽然普拉多里还有很多其他值得讨论的话题,我先放一放,还没想好要不要讲Velasquez,但Goya ... 等以后另外仔细说。

5. 马德里总印象

我们住的旅馆就在Plaza Mayor和Puerta del Sol中间,但是惊喜的是门窗特别严密,外面虽吵里面却很安静。住在市中心的感觉是这城市可真热闹。跟后来在巴塞罗那的商业繁荣又有些不同,没那么讲究那么亮晶晶的。上海人看北京会认为那里有点土有点粗有点太内陆,马德里也有点那种大气而不讲究的随意感,是潇洒还是粗糙就看各人口味了,对游客来说肯定是巴塞罗那比较讨人喜欢。女友一第二天就抱怨道:这市中心怎么又脏又乱呢?总觉得很不精致。当然西班牙总体就不以精致取胜,但相比之下马德里尤其的粗犷一些。塞维亚和巴塞罗那都是大有旅游资本的地方,也在游客上颇下工夫,但马德里就更多是本地人的世界,不那么照顾外人脆弱的心灵。我们去提森那天就看见街上热闹的一团团人,问了人才知道政府要在Paseo del Prado上动土木修路,当地人游行抗议反对。

说到这里好象我对马德里印象最差。当时感觉的确是最不好玩的。但是事后回忆起来,此行最难忘的两件experience竟然都是在马德里发生的:Flamenco表演和Goya的黑画。

6. 塞维亚

出发之前一个俄国人同时就对我说南部很漂亮,后来又遇到别人众口一辞推荐西班牙南方。此行时间紧张,我的计划以巴塞罗那为主,所以只给了塞维亚两天。结果歪打正着:漂亮是真漂亮,值得,可惜我被花粉热打得鼻青脸肿,两天后落荒而逃,庆幸没有逗留。

为什么大家都说好呢?一看就明白,古迹多且保存完好,气氛幽静神奇。古城很小的一片,老房子局促地挤在一起,狭小的石板路和巴掌大的plaza令人恍如隔世,那时的人们生活空间多么逼挤。但是国王的宫殿Alcazar(十五世纪左右建的)大得象迷宫一样,御花园更是一眼看不到边。王宫门前正对着世界上第三大的天主教堂(仅次于英国的那个啥和梵蒂冈的圣彼得),是Gothic建筑的经典。可见这是历史和人性的必然,有钱的住宫殿,没钱的挤小屋,全世界都一样。

哥特大教堂跟巴黎圣母院的尖顶冲天的风格完全不同,占地大,"敦实",同时,里外细节繁复错综,让人眼花缭乱。不仅是内部,而且外面屋顶都架满了拱形的结构。(洛洛帮忙解释一下,我彻底词穷了。)我心说可明白了,高地和其他Modernisme的细节无穷无尽,并非凭空发明的,又应了nothing is out of nowhere的话 -- 哪怕是最了不起的天才也深受历史和前辈的影响,个人的想象和创造毕竟是有限的。从我这现代人的眼光看来,哥特风格也太堆砌了,完全没有约束和节制,真是越多越好越大越好,看了晕。或许因为那是一个物质馈乏的时代,就好象众人饥饿时以肥为美,越肥越美。

此行我们三人都对参观古教堂失去了热情--或许是去年见得太多看伤了,也或许是因为里面没有Massacio的神奇透视壁画和Brunelleschi的农民基督木刻像(呵呵我这个势利眼又来了),只逛了一会儿。穿过门口的胜利广场就是塞维亚的Alcazar王宫。别处也有Alcazar,不过这个最有名。Alcazar是阿拉伯话al-qasr,我猜就是the castle的意思,连发音都一样。这里早先是摩尔人国王的王宫,他们从北非驰骋过来落脚,统治的几百年里基督徒,穆斯林,和犹太人生活在一个屋檐下,各过各的又互相来往。王宫里到处渗透着伊斯兰文化艺术的脚印,但却不是摩尔国王留下的遗迹,而是西班牙王朝在十五世纪打败摩尔人后,重新占领南方土地,自己修建的。下令修建的国王"残忍的Pedro"是个如假包换的西班牙基督教国王,但他雇佣的都是摩尔人工匠,要的就是那个伊斯兰味道。那时候,西班牙领导层还没有开始种族大清洗--那要到费迪南和依莎贝夫妻俩登基之后才实行的(就是雇佣哥伦布的那个依沙贝)。

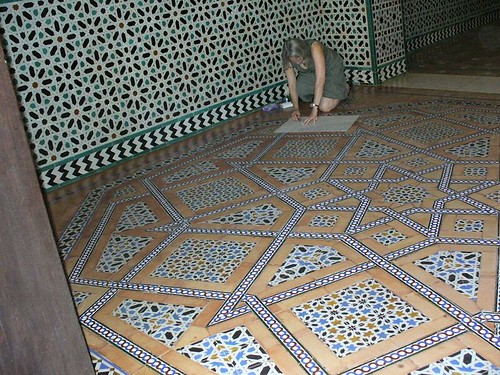

这是一个外面看上去方正有序,里面重叠迂回的迷宫。我这人本来就没有方向感,进去后彻底晕掉。一间又一间,左一个门右一个门,转着转着又回到起始的中心天井院子,也是方方正正。每一间都天上地下贴满了鲜艳繁复的小块瓷砖,用伊斯兰风格细细地贴出来,乍一看上去都差不多,凑上去观察却发现同样的颜色能搞出完全不同的花样形式,跟万花筒一样千变万化却又整齐有序,多么自相矛盾的哲学,一边极度秩序严苛一丝不苟重复又重复,同时却又迷幻奇诡变化无穷,既有数学的抽象冷漠又色彩缤纷亮丽,看似单调却给人感官刺激。我看着看着,忽然想起在马德里看的Flamenco,也是粗听似乎单调重复的节奏里面千变万化,新鲜细节层出不穷,这里好象有点相通之处,我却说不上来。是不是人性直觉需要矛盾而互补的成份:既需要稳定和安全感,又不甘寂寞总想搞出点新花样来。

因为过敏,我就没进御花园,结果二女友回来告诉我亏大了,御花园奇大无比且美伦美奂。我涕泗横流地叹息看样子只能挑草木不生的深冬来参观了。

本来以为只是alcazar里面才有那么多的瓷砖细纹,在老城的小巷里转转才发现原来那些起源于伊斯兰的装饰早成了本地的传统标签,随便撞一家门户--小店也好,私宅也好--探头进去都是迎面一片蓝白瓷墙,甚至连修道院的门洞和楼梯也不例外。可见绝对不是为了招徕游客而特地制造的仿古假冒玩意儿,而真的是代代承袭已经深入人心,本地人早就视而不见的形象。多么奇怪,外面几个原旨主义的老顽固多少年来打得天昏地暗不杀光对方不罢休,而这里家家都还保存了曾经某年月左邻右舍的痕迹,一直也没被砸光破光彻底铲除。

塞维亚的老房子跟别处结构不同,临街的大门一进,总有个小小的天井,有的只有巴掌大,有的则象小型四合院,上面一小片蓝天,阳光洒下来照在满院的盆栽花草上,说不出的可爱。一圈的外墙和门洞都贴了蓝白瓷砖,周边刷了黄漆,而且极其干净,跟马德里不能比。

老城不大,Santa Cruz区一圈被王宫和好几个大得离谱的花园围起来,但是一走出这个区就发现原来城外有城,有宽阔的大街,川流的汽车,现代的(乏味死板的)高楼大厦,银行办公楼通信器材店,简直是一步从中世纪跨进现代生活。我们这些游客窝在Disneyland一样的袖珍老城,来了,兜一圈,买些纪念品,拍拍PG走人,回到我们的现代生活上班下班,吃麦当劳喝星巴克看电视开车等等--跟住在塞维亚的当地人没什么两样。他们闲来无事会不会想起自己跟古代比肩存在,有多奇怪?呵呵,他们应该不会象我这样喜欢胡思乱想--欧洲本来就是这样,跟古代世界共同存在,一抬脚就走进了过去,一抬眼就看见古迹,时刻提醒人们时间的庞大,这种感觉在美国和中国我都没有遇到。

7. 巴塞罗那

都说西班牙人工作不起劲,懒惰休闲,我没有深入了解当地生活倒也说不上是真是假。人家中午休息那是传统,一样要工作七八个钟头的。塞维亚的商店都是两点到五点关门也情有可原--实在太热啦。所以到了巴塞罗那我们都被蒸蒸日上的商业繁荣吓了一跳,很不习惯。当街可见西语/卡它兰/英语的招牌和菜谱,尤其是La Rambla 和 Placa Calalunya 附近,各色服装纪念品首饰店都在做游客生意。一路餐馆门口站了男侍者(至少也是平头整脸)笑嘻嘻地招呼过路人:tapas, paella。比较出名的服装精品店,如芒果,Zara,什么的,一条街上能开好几个店面,让我想起香港的老字号金店。中午只有深街小店不开门,在Rambla上,在Barri Gotic的街中,大家都不停地做生意赚外国人钱,谁也没休息。

我不是消费主义先锋,见了比较pushy比较热忱的商家总觉得有点不习惯,此刻感觉好象回到了上海。巴塞罗那没有马德里那么多古色古香的建筑(在马德里,连现代银行楼都是仿古的),或许因为他们"复兴"是十九世纪末二十世纪初。宽广的大街夹在银行办公楼商店之间,硬件软件,衣着入时的忙碌市民,空气里的人文气氛,满街的游客消费者,都反复让我回想起上海。差别在于,上海没有那么文艺,没有过Modernisme运动;巴塞罗那出过Domenech i Montaner, Gaudi, Dali, Miro这些独一无二的艺术家。

巴塞罗那也有古老的街区,不过局限于Barri Gotic 和 La Ribera 小片集中的几处,象其他都市一样也是先被市民抛弃(都跑到suburb新住宅去了),现在又红热起来,连过去纯蓝领聚居的渔民区工厂区也被重新翻修变成了年轻雅皮的时髦,类似纽约的村里村外的变迁。从狭窄的哥特老区转着转着,忽然眼前开阔,多走几步便到了海边码头(让我想起外滩),BMW 正在搞热腾腾的促销展览。

巴塞罗那给我的感受跟其他欧洲老城都有不同,似乎比较现代比较年轻比较。。。毫不掩饰地向钱/前看。听说卡它兰人倾向于拉开与西班牙Castillan传统拉开距离,更认同北方的法国文化。我对法国没有了解,觉得也不象。卡它兰自有一套。

8. Gaudi 的几个代表作

此遭西班牙之行,我的主要目的原本就是要见识见识这个匪夷所思的建筑家到底是怎么回事。过去看了他的主要作品的照片,觉得实在太古怪太繁琐太"横空出世"了,光在纸上画画倒也罢了,居然能造出来那么大的房子而没有塌倒?

见了真房子真教堂才明白,哦,原来并不象小照片里那么恐怖,那么象外星球产品。在一叶障目的照片里,他烟囱阳台窗户看上去只是毫无目的的怪异,真的身临其境却感到没那么吓人,而且挺有根据的,各项新奇的设计凑在一起倒也能接受。再次证明对于艺术名作是绝对不能看照片或印刷复制品下结论的--对着几张照片和几本参考书就滔滔不绝地发表议论,全无用处,浪费时间,一定要亲眼看见才是可靠的。

他的两个公寓楼,Casa Batllo, Casa Mila (La Pedrera),并不因为外表而牺牲实用性,反而在实用方面尤其用心。鱼形的把手,既好看又趁手;波浪性的大窗户把日光充分地送进市内;木窗门上活动的格栏可以调节通气程度。设计十分重视通风和保暖,尽量利用天然条件增加住户的舒适,同时美观和新鲜的外形增加住户的视觉享受,可以说是内涵外表两不误。

不禁感慨:我们的生活条件多么粗陋和浪费,胡乱的设计,懒惰的生产,贫乏的想象,枯燥的装饰,千篇一率,乏味干瘪的环境隔绝自然隔绝他人,生活在自己修筑的监狱里。 高地的设计以曲线著名,横平竖直的直角很少,除非实际必需(例如地面总得是平的,但地板上的花纹却是波浪;楼梯自然得是直线,但扶手是长长的弧线最后打个弯)。因为表面形状不规则,正圆跟直线一样稀少,所以材料需求也比较特别,大量使用碎瓷片贴在自然起伏的表面,在色彩组合上也可以千变万化,象万花筒。

不过是民用建筑而已,这些建筑在细节上都十分精致。高地在设计上的天赋奇才我就不必多讲了,让我十分羡慕和敬佩的是,跟他合作的各色工匠们一定也非常了不起,虽然他们没能流芳百世。木匠,瓦匠,瓷匠,泥水匠,哪怕是钉钉子的人们,都一丝不苟地完成高地那些前所未见的稀奇设计,而且完成的质量这么高。谁再说南欧工人素质低懒惰我就跟谁急!相比之下美国到处都是大而无当,多而滥,产量高质量差的产品,既无美感又无细节,最主要的是干什么都是速度和数量(productivity)挂帅,细节不讲究,美观不讲究,结果做出来都是粗糙无人性的玩意儿,工人没倾注一点自己的pride and joy。象我们公司的办公楼,花那么多钱搞得亮晶晶的,连个楼梯两旁的玻璃档板都搞不好,怎么也对不齐,拆了装装了拆搞了大半年。相比之下,巴塞罗那的那些Modernisme建筑多么复杂,全无批量生产,都是十九世纪末二十世纪初制造的,又结实又好看,而且速度快(Domenech i Montaner的音乐宫三年就造好了)。

美国的这一套现在也是中国的风格,设计和制造方面就粗糙,消费的人也不讲究,大家整个泡在只有数量没有质量的生活环境里,都习惯了,触觉也被磨得干瘪迟钝。环境决定文化和社会心理,如果我们成天习惯了喝洗脚水一样的咖啡,吃猪食一样量大无味的饭菜,用粗制滥造的产品,住灰暗死板的房屋,鼻子呼吸不到新鲜空气,眼睛看不到鲜花绿树,耳朵听不见鸟语泉水,我们在这样腐蚀美感和自然的环境里久而不闻其臭,怎能不灰心丧气,怎能热爱生活热爱世界,怎能有创造力和满足感,怎能不变得迟钝,烦躁,麻木?

高地推崇从自然界得到灵感,仿照天然的花草木石设计形状和构造,Casa Batllo,Sagrada Familia,和Casa Gaudi(在Park Guell里)的展览说明有详细的讲解。另外我发现他常用的彩色贴瓷表面让我回想起塞维亚到处可见的明艳瓷砖,那是摩尔人,伊斯兰艺术的遗产。没有东西是彻底凭空出现的,我们所有的人都穿越时间和空间在不同程度上互相联接,哪怕这些联系是无意识的,自己还以为是独一无二空前绝后。这就是David Milch的主题:各人在一个社会环境里看似独立隔绝,其实我们都是同一个生命的肢体器官,互相牵连互相影响。没有人是孤岛。

(1?我怎么从高地扯到Milch头上了?)

高地的建筑虽然举世闻名,又是巴塞罗那的骄傲,但也很明显他是空前而且绝后的独特现象,是别人无法模仿的。在他的公寓楼旁边,除了几个也是Modernisme风格的楼房,还是面目模糊的房子居多。在Casa Mila对面就是一个全是直线没有曲线条的住宅楼,而且阳台是一块块深紫红的长方条,要多死板就有多死板。毕竟飞扬的想象力和创造性是难得一见的,其他人只好凑合着过下去。被普通的楼房建筑围绕,更突出高地的那几栋楼与众不同,甚至格格不入,一种奇怪的印象。仿佛榆树林里一棵。。。芭蕉,或一群企鹅里的一只pink flamingo, 如此特立独行,我行我素。

Sagrada Familia 教堂又是另一种印象,不同的感慨。SF 是世界上唯一一个还在修建中的天主教堂,它是高地呕新沥血之作,是他的一生绝唱,是他的最终目的,是他一生的灵魂寄托,是他的legacy。。。说到这里我只好摇头--把一生意义都押在一件东西上其实是件危险的事,不论这事有多崇高多伟大多空前绝后。The only thing worse than not getting what you want is actually getting what you want. 还好他并没有看见它的完工,不知道我这辈子能否目睹它完成的样子。即使完成了,也不再是100%高地的原有设计,而是他的本意和后人的组合,他的构想和现代技术的结合。

高地生前,教堂只造好了一个facade(Nativity,讲的是耶酥出生的故事),设计是三个,第二个是现代造的Passion facade(如果你看过Passion of the Christ就知道讲的是耶酥受难的部分),第三个facade和中心的两个。。。尖顶都根本还没做呢。光比较Nativity和Passion就看得出完全不同,高地的Nativity facade都是圆的,弧线的,雕塑也是温柔流畅的线条和形象。重重叠叠繁繁复复的花瓣和树叶,非常哥特,中心高处顶着一棵圣诞树,绿叶丛中白鸽首尾出没。而后人的Passion facade,全部斜向的直线,连雕塑里的人物也都是简洁抽象的线条,里面罗马士兵戴着面具五官全无,让我想起Star Wars里面的帝国冲锋队员。其实,接受这项工程是最吃力不讨好的事。你想,无论哪个建筑师都逃不脱高地原先残缺不全的设计(很多图纸和模型被闹事的人烧掉了),不能发挥自己的构想,但是又很难让别人满意,因为高地自己是绝不能回来了,就好象去世的前妻是永远无法替代的圣人,其他再好也是后妈续弦。

虽然SF其实只完成了一半都不到,但的确颇合乎哥特传统,那叫一个晕,光上个双塔楼就是东一拐西一折的不知所终,螺旋楼梯又小又窄,从窗口看出去总有摇摇欲坠的感觉,心总是悬着忽悠悠的。

高地虽然算是Modernisme中的一个,但他跟别人并非志同道和,他的宗教狂热在世纪转折时的巴塞罗那已经不流行了,只有他还是坚定的复古派,向往中世纪。他的SF是世界上唯一的建造中的天主教堂,侧面证实了他的不合时宜和极度浪漫化的倾向。巴塞罗那给我的印象并不是个特别信教的城市,当然天主教还是主导地位,但大家似乎讲究实际,发展商业,是典型的资本主义文化,高地那样拔高的精神追求到底还是罕见的,其实并不能代表此地的实质。

9. Barcelona 的自由市场

St. Catalina Market.

我跟CAVA一样看见自由市场就魂儿都没了,口水哗哗地流,毕竟是城市孩子,喜欢凑热闹。早上一下飞机,到了租的公寓扔下东西把钱交给房东,啥名胜都不看,就拖着俩女友去有名的La Boqueria逛。这倒是名符其实,没让我失望。一摊一摊的商贩挤得满满的,肉类水产,挂了一排一排的火腿和干辣椒; 糖果蜜饯,特别是手制巧克力,幸好价钱贵我没多买,否则真会失去理智一下子吃撑了。女友买了糖渍桔片包了巧克力,哇,又酸又甜又苦,真好吃。还有新鲜榨的水果汁各色各样:椰奶菠萝,草莓木瓜,猕猴桃香蕉。。。只要一欧元一杯,太合算了,我一下子买两杯。

正在又走又吃,东张西望,不亦乐乎,我一扭头看见半张十分眼熟的面孔--啊呀,那不是Rick Steves嘛!在PBS上经常见他吹捧意大利的小城风情什么的,女友二人各自买了他的旅游指南带着,在街上到处可见美国游客人手一本蓝皮书,都是同道中人哪。我赶紧拉拉女友们指给她们看。她们都不好意思,只有我厚着脸皮拍他的照片。闪光灯一亮,他抬头看见了我,我冲他翘翘拇指,挥挥他的蓝皮书。没想到,他招招手要我们过去,问我们哪儿来的,来巴城几天了,等等。他个子很高大,相貌倒跟电视上完全一样。我问你是在工作吗?他说是啊,要替明年的版本更新内容啊。他非常和气,主动提出跟我们合影,他的助手/翻译,一个叫Jose的年轻人帮我们拍了照。

去年在翡冷翠的时候跟女友十分势利地嘲笑了一把Rick Steves,觉得他对艺术品和名建筑的讲解也忒浅俗了点,正好迎合美国游客进大观园看西洋镜的心理,没什么见地。现在又握了手又拍了照,女友笑话我只好转移立场变成Rick Steves的新扇子。没办法,通俗又通俗的好,他人这么和气,我也不好意思再嘲笑的他艺术品味了。。。

La Rambla 一条街本身就是一个庞大的自由市场。只有在西班牙我才见过大道中间的人行道比车道还宽敞,排满了露天餐座和各色摊贩。周日晚上逛街,在小工艺品的摊贩上恋恋不舍。跟在意大利见到的classy, timeless的风格不同,他们的设计偏重色彩鲜艳火爆,风格更现代。巴塞罗那的文艺重点在Art Deco,装饰性是他们的卖点,跟其他历史悠久的古城不同。好在他们没有上海的小资感,自鸣得意,和对"贵族"老钱的崇拜--或许也有但我没有感受到。

10. 后记

回国那天,我们一大早赶到机场,结果听到旁边一对年轻男女,美国人,在跟US Airways的工作人员抱怨:我们应该昨天就上这趟航班回国的,Spanair把我们的箱子给丢了。工作人员说你们应该找Spanair的行李处啊。答曰:他们说不知道,找不到。我们一边走开一边摇头。出发之前就听说许许多多的可怕事件,巴塞罗那的小偷据说是天下无敌,丢行李也是家常便饭。但我们三人居然整块地去整块地回来了,无惊无险。我们都不带钱包出门,整钱信用卡放在暗袋里,零钱放在裤袋里,护照留在住处。更重要的是,我们都穿得很。。。"朴素",估计小偷看都不会多看我们一眼。

我一般旅行都只带一只carry-on小箱子,连拖运都不必,自己拎上拎下。结果证明是英明选择,在马德里时坐地铁进城出城,没有电梯,得自己拎着上下楼梯;在巴塞罗那住的公寓是老房子,无电梯,四楼!而且是欧洲算法的四楼,即是有ground floor,不象美国地面就是一楼,四楼只需上三层。可把俩女友给累坏了。租公寓里有洗衣机,我都不必多带衣服。呵呵很得意。

正要吹牛,女友一白了我一眼:如果我没带Benadryl,你在塞维亚连门都出不了;女友二反问:你喝了那么多包我带的越南速溶咖啡忘记了?我只好投降。