每年夏天的香港电影系列,昨天慕名去看了谭家明导演的"父子"。要不是听barb提过,还不知道郭富城因此而得奖(金马?)。看到一半过后,觉得很不是味儿,让我想起去年看的尔东升的那部片子,讲一对未婚小情人生了孩子离家出走的故事。难道现在港片流行复古?怎么都是粤语长片式的苦情戏?谭这部比尔东升还强一点,做得精美,有异国风情,摄影十分漂亮。虽然没有substance,在style上面滴滴答答地满溢出来。

在煽情方面,略微偏离普通套路--郭的男主角始终在观众的sentiment把握中模糊摇摆,没有给他定性。但我很难拿主意这么故意的道德模糊是好是坏,如果彻底走俗套的苦情戏路线,至少有种怀旧的纯洁,对过去的观众态度有个招呼,沾上点后现代的自我意识。

看到最后才意识到这个故事是什么人的回忆录,作者的童年和赌博的loser爸爸的半真事记录。这实在是编导的强烈失败!全片应该一开始就建立小男孩的主观视角,而不是用全知视角。情节里很多空白无交代,把郭富城演的这个人物给写坏了,完全没有真实感,例如我们观众只看见他一步一步地潦倒,但从来没解释过他为什么不去找工作,打零工,而是反复/重复地只看见他逼儿子去做夜盗,而且我们也从未见过他去赌钱,只见他被逼债,是不是操纵观众的同情心?他的几次不法行为都因为无经验无技术或运气不好而失败,演出来只让人觉得好笑,但没有真实感。

最重要的是对话和人物关系没有真实感,尤其失败是小男孩这个人物,显然作者完全不懂儿童心理也不会表现他们,所有的细节都介乎于苦情戏俗套和大人的想当然之间,十分乏味而不可信。情节的段落重复拖沓,到后半部分我越来越不耐烦,差点就抽签走人了。

所有的表演都很努力,但是一样是一个真实感的缺陷:这些人都太漂亮了,太glamorous,从小男孩, 郭富城, 杨采妮到开校车的叔叔,放在生活气息浓厚的马来环境里格格不入。而且为什么要郭客串杨采妮改嫁的有钱人涅?完全是没有用处的gimmick。

十分失望,就这还是多项香港,金马,东京电影节获奖呢。

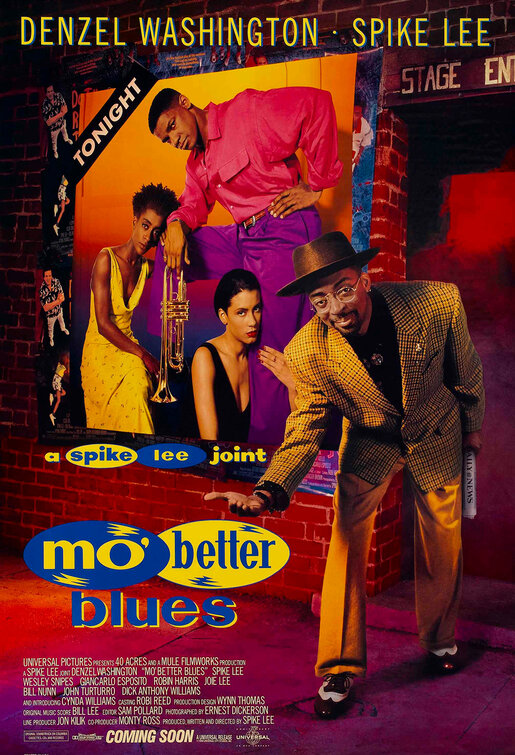

2. Mo' Better Blues

彻底地喜欢上了Spike Lee,他写的对话真是劈里啪啦地火花四溅,就算什么情节都没有,我也能看得津津有味。Denzel Washington 只有在他的片子里才最如鱼得水,不被自己过于端正的长相所捆绑,轻松而且流利,好象影片里面的音乐。既然是讲黑人乐手的故事,里面的音乐当然是没说的--还随手调侃了一下通俗化了的Smooth Jazz。

摄影十分漂亮,尤其是灯光和色彩,有层次有对比有深度。不记得是谁说的,拍摄黑人演员众多的影片其实很考功夫,因为大家的肤色深浅和质地跨很大,要细腻地表现出来,让深深浅浅的颜色都在银幕上生动起来,比全白人的卡司要难度大。影片里的夜景特别多,把纽约独特的美用全部的爱心和天才拍给你看。

此片非常非常的纽约,如果你住在纽约或者象我这样从远处仰慕地它,你会很喜欢这部片子。

Spike Lee有那么几个政治不正确的个人偏见,如小气的犹太商人和不可靠的浅肤色的sista,但是你看了就知道了,这个人小嘴大的家伙,其实体内一根恶意的骨头也没有,挺温情的。他这点个人意见,换别人身上根本不值一提,最多当作艺术大师的鲜明个性和天才,但是他偏爱揭美国社会的短,不回避政治话题,行内行外就都把他当成争议人物了。其实他的内心太软塌塌了,大概他也不屑装出tough的假样儿。

这又是一个揭露男人心理的故事,一点也不复杂,但是挺诚实的。最后证明,男人想的是得到一个好女人的救赎。真好笑,男人盼着被女人救,女人等着男人来救,大家的愿望都差不多哈。

3. Le Petit Lieutennant.

故事很简单,一个刚出警校的外省年轻人被派到巴黎刑事处工作,跟他一起开工的是一个资深探长,刚刚戒了酒,中年,女。他们一上来就接手一个暴力打劫/杀人案件,凶手是两个俄国亡命徒。

一点也不象法国片!如果你跟我一样喜欢police procedural 类型的侦探故事,那么你一定会喜欢这一部。编导绝对看过NYPD Blue和Prime Suspect之类的系列,里面的主角之一几乎跟Chief Inspector Jane Tennyson 一模一样!真实感极强,完全没有背景音乐,外景几乎全是巴黎实景(生活区哈,不是明信片外景),很多手持摄影,给人偷拍的感觉(让我想起林岭东的高度戒备)。